التقارير

الإحاطة الدورية لأحداث المشهد السوري حزيران/ يونيو 2023

ملخص عام

يستعرض هذا التقرير أهم الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية في سورية خلال شهر حزيران، حيث شهدت الجغرافيا السورية تصعيداً أمنياً في مختلف مناطق النفوذ، بدءً بالتصعيد الروسي في إدلب، وازدياد وتيرة العمليات الأمنية لتنظيم داعش في شرق سورية، وصولاً إلى زيادة ضحايا عمليات الاغتيال واندلاع اشتباكات بين فصائل محلية ومليشيات تابعة لقوات النظام في درعا. أما على الصعيد السياسي فاستمر النظام بمحاولات تعزيز الانفتاح على المحيط العربي وتثمير هذا التقارب باتفاقات اقتصادية، في ظل الرفض الغربي لمحاولات التطبيع أو رفع العقوبات دون خطوات جدية من طرف النظام. اقتصادياً؛ لايزال استنزاف الليرة السورية وانخفاض قيمتها مستمراً نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية لنظام الأسد، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للسوريين ويزيد معاناتهم، لا سيما مع ارتفاع الأسعار قبيل عيد الأضحى المبارك. في حين استكملت المجالس المحلية والمنظمات المدنية في شمال سورية تنفيذ العديد من مشاريع التعافي المبكر في عدد من القطاعات الحيوية أبرزها قطاع الصناعة.

ارتفاع مؤشرات عدم الاستقرار الأمني

تعرضت مناطق عدة في إدلب لقصف جوي ومدفعي من قبل النظام وروسيا، وذلك على الرغم من الرعاية الروسية للمحادثات التركية مع النظام، إذ يستمر الواقع الأمني والعسكري المعقد ميدانياً كعامل لا يقل أهميةً عن الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق تقدم على مستوى إنجاز تفاهمات أو اتفاقات تقنية، لا سيما مع تطوُّر القدرات العسكرية للفواعل المحلية في ظل استمرار الاستعصاء، الأمر الذي تجلَّى مؤخراً بقدرة فصائل عسكرية في ريف اللاذقية الشمالي على استهداف مدينة القرداحة بواسطة طائرة مسيرة أدت لمقتل شخص وإصابة آخر.

من جهة أخرى، قامت الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" باعتقال أكثر من 80 شخصاً اتهمتم بـالتعامل والتخابر لصالح جهات معادية، من بينهم شخصيات بارزة في جهاز "الأمن العام" وبعض الألوية العسكرية والإعلام الرديف. بالمقابل، تسعى الهيئة لإحداث اختراق في الاستعصاء الراهن على المستوى المحلي وتوسيع مساحات مناوراتها، وهو ما يتضح بقيامها بفتح قنوات تواصل مع قسد انعكس على أرض الواقع بتفاهمات اقتصادية بخصوص توريد مادة الفيول.

وفي شمال شرق سورية، تبنى تنظيم داعش أكثر من 24 عملية أمنية استهدفت "قوات سوريا الديمقراطية" والمتعاونين معها وأدت لمقتل 11 شخصاً وإصابة 26 بجروح متفاوتة بحسب بيانات التنظيم. وكان نشاط التنظيم قد انخفض خلال الشهور السابقة نتيجة العمليات الاستباقية للتحالف الدولي بالتعاون مع قوات قسد قبل أن يتصاعد مجدداً في شهر حزيران، على الرغم من قيام التحالف بأربعة عمليات إنزال في المنطقة خلال هذا الشهر أسفرت إحداها عن اعتقال قيادي في التنظيم في جنوب الحسكة، كما تحطمت مروحية عسكرية أمريكية وأصيب 22 جندياً حسب ما أعلنت عنه القيادة الأمريكية، وفي دير الزور وقعت اشتباكات عشائرية في 12 نقطة في عموم المحافظة وأسفرت عن قتلى وجرحى.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الإدارة الذاتية عزمها إجراء محاكمات علنية، من طرفها، لآلاف المقاتلين الأجانب من عناصر التنظيم المعتقلين لديها. حيث يشكل ملف معتقلي التنظيم وعوائلهم المحتجزين في مخيمات وسجون غير مؤهلة عبئاً على الإدارة الذاتية بعد سنوات من احتجازهم دون محاكمة، لاسيما مع تصاعد هجمات تنظيم داعش في شمال شرق سورية والخوف من تكرار سيناريو اقتحام سجن الصناعة في الحسكة مطلع العام الماضي. في الوقت الذي لم تتجاوب الدول المعنية لدعوات استلام المحتجزين الذين يحملون جنسياتها، إضافة إلى العقبات القانونية التي تمنع إقامة محاكمات بإشراف دولي في مناطق لا تخضع لسلطة معترف بها.

من جهة أخرى، وفي سياق استمرار رفضها الاعتراف بالإدارة الذاتية واعتبارها كياناً "إرهابياً" يتبع لحزب العمال الكردستاني PKK؛ واصلت تركيا استهداف قيادات وعناصر الإدارة، حيث شن الطيران التركي المسيَّر غارة جوية استهدفت سيارة تقل قادة "مجلس مقاطعة قامشلو" شرق القامشلي، مما أدى لمقتل الرئيسة المشتركة للمجلس "يسرى درويش" ونائبة الرئاسة المشتركة "ليمان شويش" والسائق "فرات توما"، وإصابة الرئيس المشترك للمجلس "كابي شمعون".

أما عن درعا، فلا تزال مؤشرات فشل المصالحات والتسويات التي يروج لها النظام واضحة، فمن جهة أولى تشهد المحافظة سيطرة حالة الفوضى الأمنية، حيث قُتل 30 شخصاً في عمليات اغتيال، بالإضافة إلى 8 آخرين في حوادث أمنية متفرقة على مدار الشهر، إضافة إلى الاشتباكات المسلحة والتي كان آخرها اشتباك بين مجموعات محلية وميليشيات تابعة للنظام قرب معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية، ناهيك عن استمرار عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية عن طريق معبر نصيب. ومن جهة ثانية تدل زيادة معدلات هجرة الشباب -التي قاربت ما كان الحال عليه عقب التسويات في 2018 و2021- على فشل النموذج، إذ يخشى الشباب الملاحقة الأمنية من قبل النظام إضافة إلى المخاوف من انعكاسات الوضع الأمني المتردي في ظل تفشِّي ظاهرة الاغتيالات، الأمر الذي أدى إلى وفاة أكثر من 100 شخص من المحافظة غرقاً قبالة السواحل اليونانية في منتصف شهر حزيران.

نظام الأسد بين التقارب العربي والضغوط الغربية

قام النظام السوري بتعين سفير له في الجامعة العربية، وزار وزير خارجيته كلاً من العراق والسعودية حيث تم الاتفاق على استئناف التعاون الاقتصادي بين سورية والدول العربية. من جهته استقبل بشار الأسد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وأكد على ضرورة "عدم تسيس ملف عودة اللاجئين"، كما طالب بتوفير متطلبات إعمار البنى المتضررة في القرى والمدن التي سيعودون إليها، وتأهيل المرافق الخدمية بمختلف أشكالها، مما يشير بوضوح الى رفض النظام المضي قدماً في استحقاقات العودة الآمنة للاجئين، لاسيما تلك المتعلقة بإيقاف الملاحقات الأمنية، وضبط وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، والإفراج عن المعتقلين وإصلاح النظام القضائي، وتوجهه عوضاً عن ذلك لاستثمار هذا الملف في الضغط على المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب اقتصادية ورفع العقوبات المفروضة عليه.

وفي سياق استمرار الموقف الغربي الرافض للتطبيع، رفعت كل من كندا وهولندا دعوى قضائية مشتركة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد نظام الأسد لارتكابه جرائم تعذيب وانتهاك القانون الدولي. وتثير هذه التحركات تساؤلات جوهرية حول جدوى التطبيع العربي مع النظام، ومدى قدرة بعض الدول العربية على إعادة تأهيل الأسد أو تخفيف العقوبات عنه في ظل فقدانها لأدوات تأثير حقيقية على الأرض في سورية.

من جهة أخرى، انتهت الجولة 20 من اجتماعات أستانا حيث حمل البيان الختامي نقاط مثيرة للاهتمام؛ منها "رفض جميع العقوبات الانفرادية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك جميع الإجراءات الانتقائية والإعفاءات المتعلقة بمناطق معينة من سوريا"، الامر الذي قد ينذر بتبلور موقف تركي يؤيد رفع العقوبات أو تخفيفها عن نظام الأسد. إضافة إلى ترحيب المجتمعين في أستانا بموافقة النظام على إدخال المساعدات من معبري الراعي وباب السلامة وذلك في تأكيد على رفض أية تحركات لتجاوز موافقة النظام وروسيا بعد انتهاء التمديد في آب 2023.

وفي شمال شرق سورية، أعلن كل من "مجلس سوريا الديمقراطية" وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، التوافق حول بناء جبهة معارضة تتبنى" مشروع التغيير الوطني الديمقراطي"، وتضمنت الوثيقة المشتركة المعلنة خمسة مبادئ أساسية لإنجاح حل سياسي بمشاركة "القوى السياسية الوطنية الديمقراطية" وفق قرار مجلس الأمن 2254.

سياسات اقتصادية تعمق معاناة السوريين

لا تزال الليرة السورية تشهد انخفاضات متوالية وصلت إلى 9250 ليرة مقابل الدولار الواحد، نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من قبل حكومة النظام، وفي سبيل إعادة الاستقرار لليرة والأسعار ومنع تهريب العملة الصعبة من البلد؛ أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه للقادمين إلى سورية بإدخال مبالغ مالية تصل إلى 500 ألف دولار فيما لا يسمح للمغادر بإخراج مبلغ يتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

أما عن الأوضاع المعيشية؛ فقد استمرت معاناة السكان من ارتفاع الأسعار تزامناً مع عيد الأضحى حيث سجل سعر طبق البيض 30 ألف ليرة في محافظة درعا و33- 34ألف ليرة في محافظتي حماة ودمشق، في حين يبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي 100 ألف ليرة شهرياً! فيما وصل سعر الأضحية إلى 3 ملايين ليرة في بعض المناطق لتسجل أسعار الخراف ارتفاعاً قدره 6 أضعاف خلال عام واحد، يأتي ذلك وسط كساد شهدته الأسواق نظراً لعدم قدرة المواطنين على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية. وقد أشارت عدة تقارير إلى انخفاض حجم الحوالات الخارجية إلى سورية بمقدار 3 مرات خلال عيد الأضحى مقارنة بما كانت عليه في عيد الفطر الماضي، بينما أحجمت حكومة النظام عن تقديم أي منحة مالية أو زيادة في الرواتب قبيل عيد الأضحى. وكانت وزارة المالية في حكومة النظام قد قدرت معدلات التضخم لعام 2022 بـ 100% ولعام 2023 بـ 104.7% فيما بلغ التضخم بين عامي 2011 – 2023 حوالي 16 ألف بالمئة.

وفي مناطق المعارضة، حددت الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ، سعر القمح القاسي بـ 330 دولاراً للطن الواحد في حين أصبح سعر القمح الطري 285 دولاراً للطن الواحد، وقد خيّب هذا السعر معنويات الفلاحين في المنطقة مقارنة بسعر العام الماضي الذي بلغ 450 دولاراً، إذ يعد هذا السعر أقل بـ 100 دولار من تسعيرة "الإدارة الذاتية" بينما يبلغ 222 دولاراً في مناطق سيطرة النظام، وقد يؤدي ذلك إلى إحجام الفلاحين في مناطق المعارضة عن بيع محاصيلهم للحكومة أو التجار، كما قد يدفع المزارعين لاستبدال محصول القمح بآخر يدر أرباحاً أكثر في حال بقاء التسعيرة على حالها.

وفي إطار مشاريع التعافي المبكر، استكملت المجالس المحلية وبعض منظمات المجتمع المدني تنفيذ العديد من المشاريع في عدة قطاعات حيوية، حيث افتتح المجلس المحلي في مارع مدينة صناعية جديدة تضم 50 معملاً جاهزاً و100 قيد التجهيز. وفي مدينة الراعي تم إيصال محولة رئيسية للمنطقة الصناعية بهدف تهيئة البنى التحتية للمشاريع، كما شارك وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة "عبد الحكيم المصري" في افتتاح معمل خاص بحليب الأطفال المجفف في المنطقة الصناعية في المدينة.

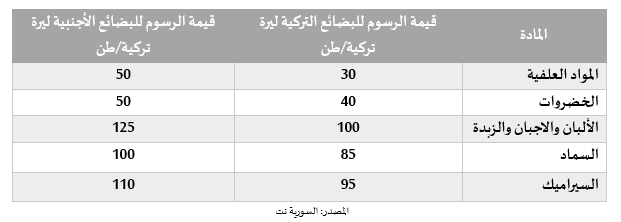

أما عن مناطق الإدارة الذاتية، فقد شهدت مدينة الحسكة مظاهرة شارك فيها مئات المواطنين احتجاجاً على نقص مادة الغاز المنزلي، وسط ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة بالسوق السوداء إلى نحو 150 ألف ليرة سورية ما يشكل ضعف السعر النظامي. كما شهد سوق عامودا إغلاق مكاتب وشركات الحوالات وصرف العملات؛ احتجاجاً على الشروط الجديدة للتراخيص والتي تتطلب ضمانات مالية وشروطاً لتجهيز المكاتب تتجاوز إمكاناتهم. وفي قرار جديد قوبل بالرفض والاستهجان من قبل التجار اعتمدت إدارة الجمارك في الإدارة الذاتية، نظاماً جمركياً جديداً لشحنات الخضار والفواكه الداخلة عبر المعابر الداخلية إلى منطقة الإدارة الذاتية، حددت الجمارك بموجبه رسوم البطاطا والبندورة والبصل الأخضر بـ 3 دولارات أمريكية والبصل اليابس بـ 10 دولارات والثوم بـ 20 دولاراً للطن الواحد، كما حددت قيمة رسوم إدخال شحنات الفاكهة التي لا تنتجها المنطقة كالكرز بـ 6 دولارات والموز بـ 16 دولاراً والأناناس 60 دولاراً للطن الواحد، الأمر الذي سينعكس على أسعار هذه السلع ويخفض القدرة الشرائية للأهالي ويرفع معاناتهم.

أخيراً، سجل فوج الإطفاء في مقاطعة الحسكة أضرار حرائق المحاصيل منذ بداية 2023، بحوالي 370 دونماً في الأرياف التابعة إدارياً لمقاطعة الحسكة، و418 دونماً من الأراضي المزروعة في مقاطعة القامشلي.

محددات نجاح المشروعات المتناهية الصغر لدى القطاع الخاص في الشمال السوري

ملخص تنفيذي

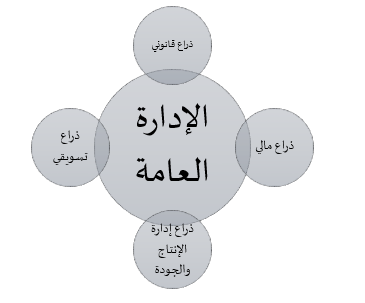

- هدفت الدراسة إلى التعرف على المحددات الحاكمة لنجاح المشروعات المتناهية الصغر، وتشخيص واقعها في الشمال السوري، والتعرف على نسبة تأثير كل من هذه المحددات في نجاح أو فشل المشروعات المتناهية الصغر. أضف إلى ذلك محاولتها التعرف على الفاعلين الرئيسيين ذوي الصلة بهذه المشروعات وتلمس دورهم وإسهاماتهم في هذا الصدد.

- تفتقد مناطق الشمال السوري في الجانب الحوكمي لوجود قوانين ناظمة ومتخصصة بالمشروعات المتناهية الصغر، مع وجود تباين عبر المناطق المختلفة في آلية الترخيص لهذه المشروعات، ومستوى التهرب الضريبي. إلى جانب غياب استراتيجية واضحة محددة المعالم لتنمية هذه المشروعات لدى السلطات المحلية، وتدني مستوى الدعم المقدم من قبلها، مع تباين ذلك في المناطق المختلفة تبعاً للإمكانات الفنية والمالية والاستشارية لها. ولوحظ كذلك شيوع ظاهرة الاحتكار والتقليد، وغياب تسجيل العلامات التجارية. وظهور حالات تمييز في تقديم الخدمات العامة لأصحاب هذه المشروعات في بعض المناطق.

- على الجانب الاقتصادي والمالي، يشكل المناخ الاستثماري العام في هذه المناطق، والذي ما يزال دون المستوى المطلوب، معوقاً في جذب الاستثمارات في مستوياتها المختلفة، مع ارتفاع حجم المخاطرة المرتبطة بهذا النوع من المشروعات، وتمركزها في قطاعي التجارة والخدمات بنسبة كبيرة. إلى جانب وجود جملة من التحديات لنجاح هذه المشروعات، كمحدودية التمويل، والمنافسة الاحتكارية، والاستيراد غير المنضبط، وغياب دعم المنتج المحلي في مرحلتي الإنتاج والتصدير، وارتفاع كلفة المواد الأولية، وانخفاض مستوى توفرها، ووجود وجود ميل واضح من قبل السلطات المحلية بالتوجه نحو الاستثمارات ذات الأحجام المتوسطة والكبيرة على حساب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

- في الجانب الاجتماعي والأمني، يلاحظ إقبال الأفراد على تأسيس المشروعات المتناهية الصغر نتيجة الإدراك المتزايد لأهميتها من قبل جميع شرائح المجتمع، كمصدر للدخل والتخفيف من معدلات البطالة والفقر، وتحريك عجلة الاقتصاد. وتتباين المجتمعات المحلية في دعمها لهذه المشروعات ووجود تمييز في التعامل معها، وفقاً لاعتبارات خاصة بأصحاب هذه المشروعات، كالجنس، والإثنية، والمناطقية، وغيرها من الخصائص ذات الصلة. وتتفاوت هذه الظاهرة في حدتها واستمراريتها بين منطقة وأخرى تبعاً لعوامل عدة، كالمنافسة، والعادات والتقاليد، وحجم السوق المحلية، ومدى تفاعل المكونات الإثنية داخل المجتمع المحلي. في حين ما يزال الجانب الأمني يمثل تحدياً لأصحاب هذه المشروعات، مع تباين حالة الاستقرار الأمني بين المناطق المختلفة.

- ثمة مجموعة من المحددات المرتبطة بخصائص المشروعات المتناهية الصغر الحاكمة لنجاحها، إذ ما تزال التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الشمال السوري تفرض نفسها على جدوى تأسيس هذه المشروعات، وإقبال الأفراد على تأسيسها، إلى جانب تدني مستوى الخبرة والمهارات الإدارية والفنية، وغيرها من المهارات الأخرى لدى نسبة جيدة من أصحاب هذه المشروعات، ما يشكل تحدياً هاماً لمدى استمراريتها، واعتماد غالبيتها على استخدام مستوى تكنولوجي منخفض إلى حدٍ ما، وهو ما يزيد من التكلفة التشغيلية لها. كذلك تمركز هذه المشروعات على مستوى القطاعات والمناطق لأسباب عدة، مع وجود فجوة بين المشروعات المتناهية الصغر المدعومة من قبل منظمات المجتمع المدني، وتلك المؤسسة عن طريق القطاع الخاص، فيما يخصّ معدلات النجاح والاستمرارية وحجم الدعم المقدم لها.

- قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تذليل معوقات نجاح المشروعات المتناهية الصغر، وتسهم في تدعيم المحددات الحاكمة لنجاحها، وفقاً للجهة ذات الصلة بهذا النوع من المشروعات، وبما يتفق والواقع الحالي والمستقبلي لها.

للمزيد: https://bit.ly/3NohaoT

مؤشر التعافي الاقتصادي في مناطق الإدارة الذاتية خلال النصف الأول من 2022

ملخص تنفيذي

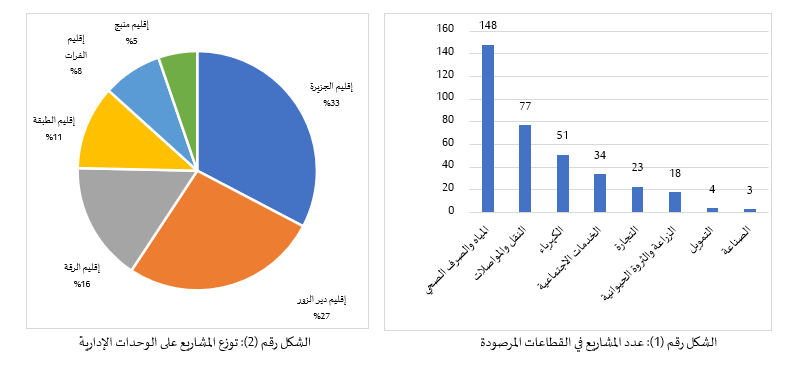

- نُفّذ في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 358 مشروعاً، استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على النسبة الأكبر للمشاريع المنفّذة (148 مشروع) ثم قطاع النقل والمواصلات 77مشروعاً وقطاع الكهرباء 51 مشروعاً ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية 34 مشروعاً وقطاع التجارة 23 مشروعاً وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية 18 مشروعاً، توزعت المشاريع وفق الوحدات الإدارية على الشكل التالي: إقليم الجزيرة 118 مشروعاً وإقليم دير الزور 96 مشروعاً وإقليم الرقة 58 مشروعاً وإقليم الطبقة 41 مشروعاً ومن ثم 29 مشروعاً في إقليم الفرات و19 مشروعاً في إقليم منبج.

- أصدرت "الإدارة" خلال فترة الرصد عدة قرارات وإعلانات منها: منع نقل القمح بين مناطق الإدارة إلا بموجب كتاب رسمي وتحديد سعر شراء القمح بـ2200 ليرة سورية للكيلو الواحد، وتحديد أسعار عدد من المواد الأساسية بينها السماد والسكر والكهرباء، كما حددت لجنة المحروقات كمية مازوت التدفئة للمنزل بواقع 300 لتر شهرياً بقيمة 150 ليرة للتر الواحد، وصدر قرار بصرف 100 ألف ليرة لكل العاملين في المنطقة.

- تعاني مناطق سيطرة "الإدارة" من عدة أزمات حادة في قطاعات المياه والكهرباء والزراعة والمحروقات أدت لنشوء سوق سوداء واحتكار واستشراء الفساد، وعدم تصميم دفاعات مالية ضد الأزمات المستوردة من مناطق النظام على رأسها التضخم وضعف العملة، مّما يؤكد أن مؤشر التعافي لا يزال هشّاً ويكشف قصوراً واضحاً في هيكلية النموذج الاقتصادي الاجتماعي المتبع وعدم كفاءة المكاتب والمؤسسات المعنية بالملف الاقتصادي إذ لم تسهم في تلافي حدوث أزمات وتحقيق استقرار معيشي للسكان.

منهجية قياس "مؤشر التعافي"

يحاول تقرير التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق "الإدارة الذاتية" شمال شرق سورية رصد نشاطات الفاعلين من بلديات ومنظمات محلية وأجنبية عاملة في المنطقة خلال النصف الأول لعام 2022 بين كانون الثاني وحزيران. وتضم المنطقة أجزاء من محافظات الحسكة والرقّة ودير الزور، وتمتدّ على مساحة أكثر من 50 ألف كيلومتر مربّع، ويبلغ عدد سكانها 3.2 ملايين نسمة، وتم الاعتماد على ميثاق العقد الاجتماعي الصادر عن "الإدارة الذاتية" والذي يقسم المنطقة إلى 7 أقاليم: إقليم الجزيرة، وإقليم دير الزور، وإقليم الرقة، وإقليم الطبقة، وإقليم الفرات، وإقليم منبج، وإقليم عفرين. ويهدف التقرير جنباً إلى جنب مع تقاير التعافي الأخرى في مناطق المعارضة شمال غرب سورية وتقرير التعافي في مناطق النظام لتشخيص وفهم ما يلي:

- حركية النشاطات والأعمال المنجزة في المنطقة المحددة وتشخيص تطور الاقتصادات المحلية، ومقارنة المناطق والقطاعات مع بعضها البعض؛

- مدى قدرة الكيانات الحوكمية والفواعل على إيجاد بيئة آمنة للعمل والاستثمار تؤدي إلى خلق فرص عمل والقيام بأعمال ونشاطات متنوعة وتحريك الطلب المحلي؛

- رصد التشريعات والقرارات وأثرها على الاقتصاد المحلي.

وتتأتى أهمية هذا التقرير من محاولته رصد وتحليل واقع المشاريع الاقتصادية والتنموية المنفّذة في القطاعات الاقتصادية، مما يشكل دافعاً وإسهاماً لصنّاع القرار والفواعل لتوجيه الدعم وسد الثغرات.

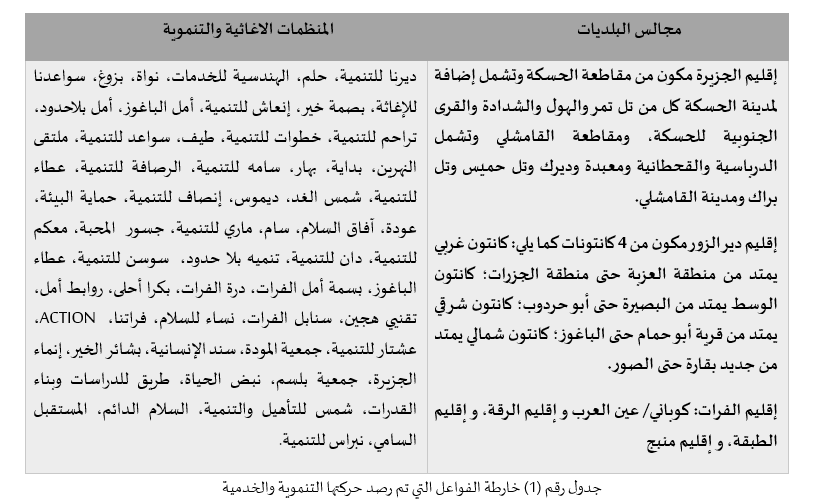

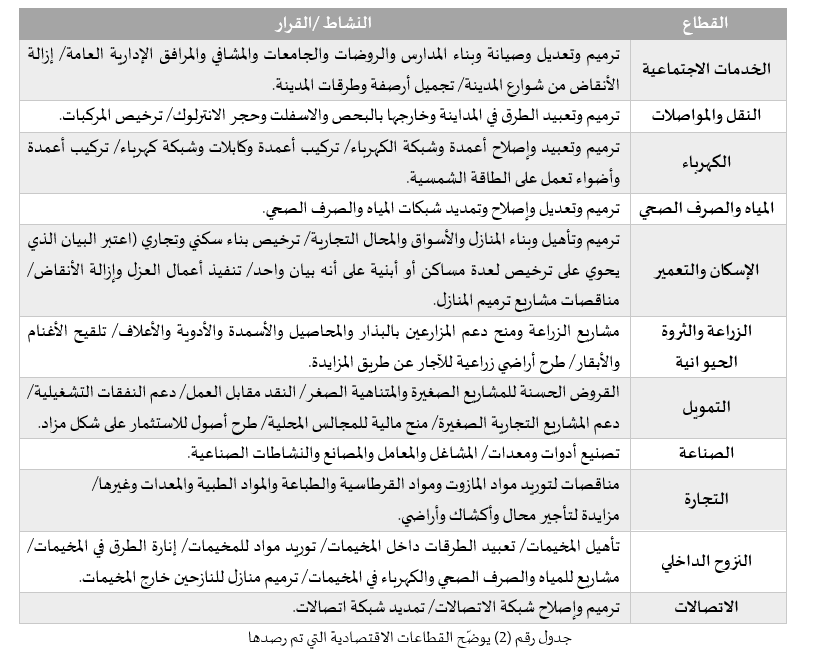

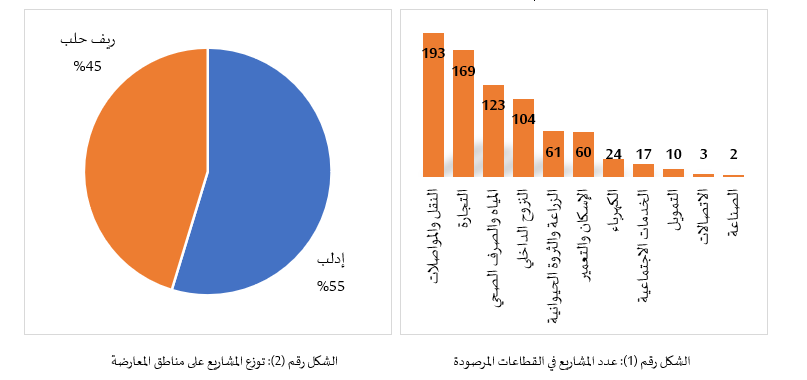

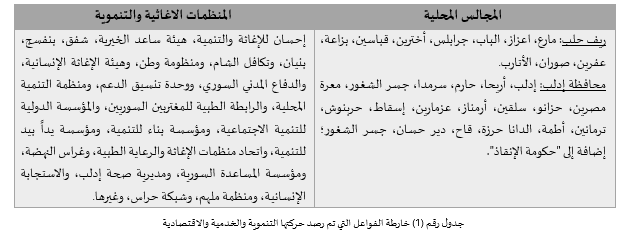

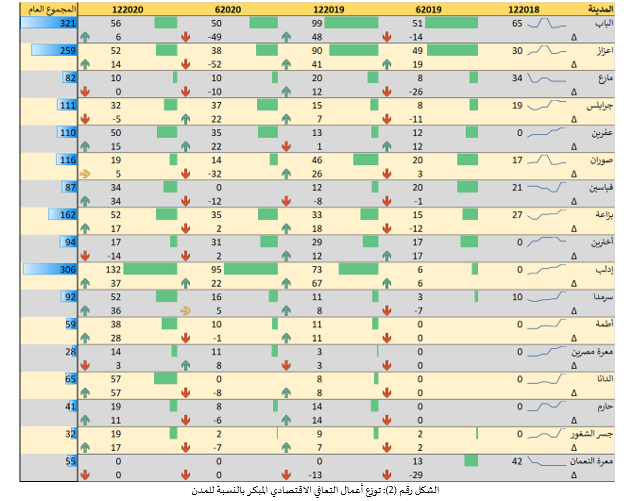

ركّز التقرير خلال عملية الرصد على المدن والبلدات الرئيسية المبينة في الجدول رقم (1) التي شهدت نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً، وتم الاعتماد على التقسيم الإداري لـ"الإدارة الذاتية" والتي غيّرت وحدّثت بعض التقسيمات الإدارية للبلدات والمدن، ووفقاً للتصنيف الصناعي المعياري الدولي، كما تم الاعتماد على المعرّفات الرسمية للبلديات والمنظّمات العاملة على "فيس بوك" و"تليغرام" وتسجيل نشاطاتها وتقاريرها الدورية وفق معادلة رصد مضبوطة كما هو موضّح في الجدول رقم (2) تؤمّن القدرة على تحليل البيانات وفق مستويين؛ قطاعي وجغرافي.

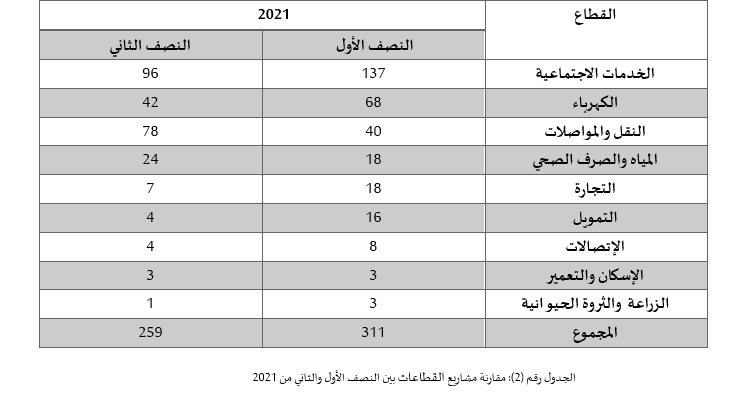

يوضّح الجدول أدناه خارطة الفواعل التي يرصد التقرير أنشطتها التنموية والخدمية:

كما يظهر الجدول أدناه القطاعات ونوعية النشاطات/ القرارات المرصودة:

واقع التعافي: غياب الاستراتيجية والإرادة

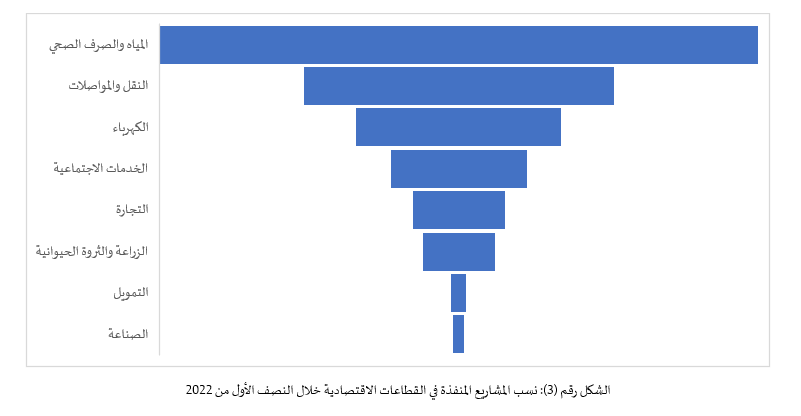

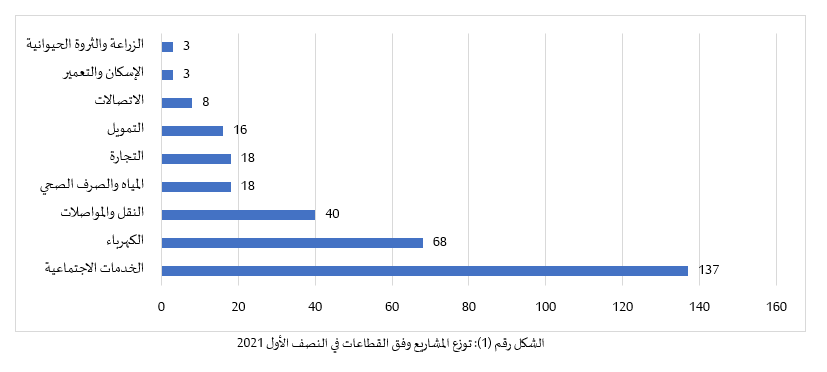

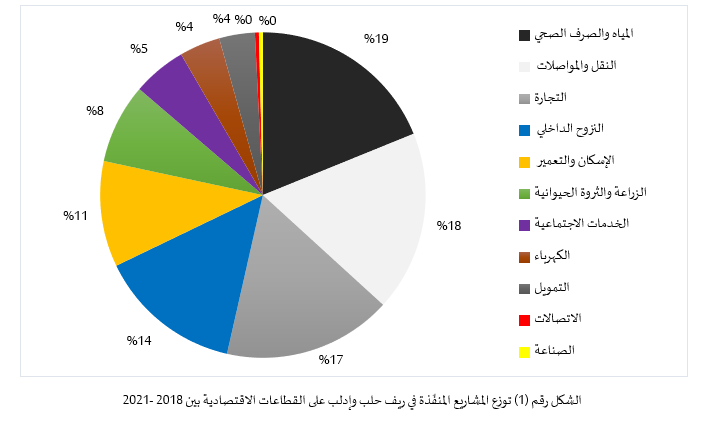

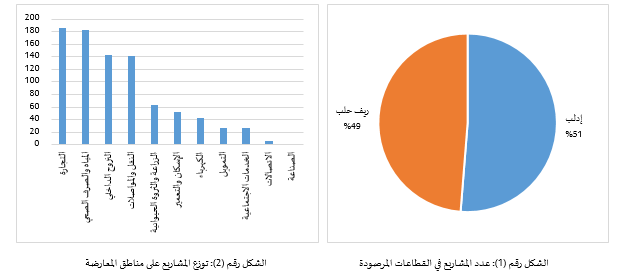

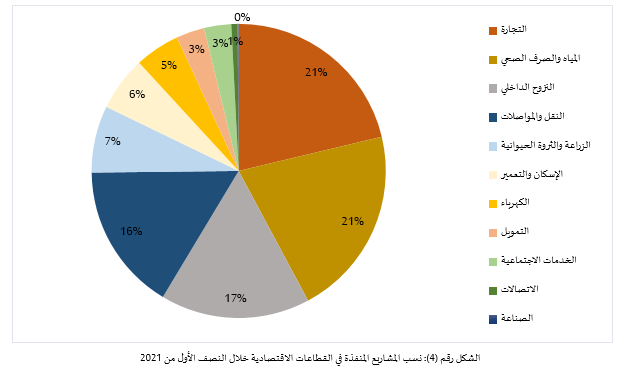

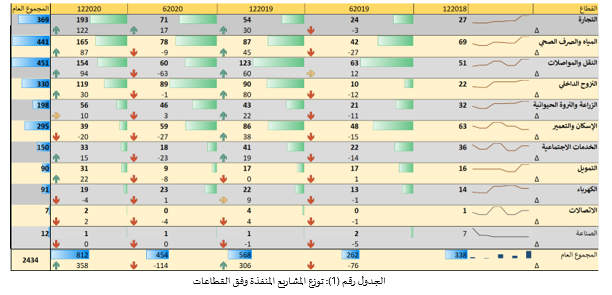

بلغ العدد الإجمالي للمشاريع المنفّذة في مناطق "الإدارة" 358 مشروعاً، ويُوضّح الشكل رقم (1) والشكل رقم (3) عدد ونسب المشاريع، حيث حاز قطاع المياه والصرف الصحي على النسبة الأكبر من المشاريع المنفّذة 148مشروعاً بنسبة 40%، ومن ثم قطاع النقل والمواصلات 77 مشروعاً بنسبة 21% وقطاع الكهرباء 51 مشروعاً بنسبة 14% وقطاع الخدمات الاجتماعية في المرتبة الرابعة بواقع 34 مشروعاً بنسبة 9%.

وفيما يتعلق بتوزع المشاريع على المناطق المرصودة يوضّح الشكل رقم (2) تنفيذ النسبة الأكبر من المشاريع في إقليم الجزيرة 118مشروعاً، وإقليم دير الزور 96 مشروعاً، وإقليم الرقة 58 مشروعاً، وإقليم الطبقة 41 مشروعاً، ومن ثم 29 مشروعاً في إقليم الفرات، و19 مشروعاً في إقليم منبج.

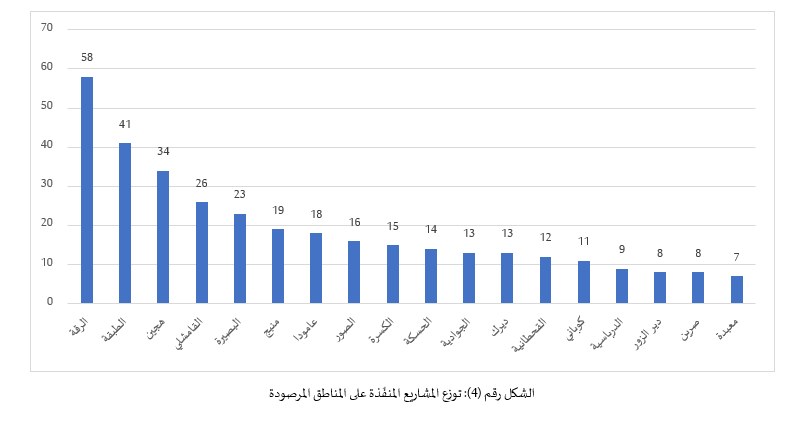

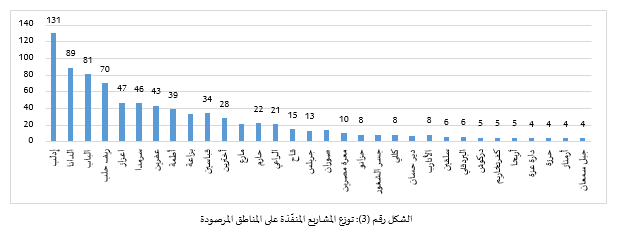

وبشكل أكثر تفصيلاً يُظهر الشكل رقم (4) توزع المشاريع على المدن والبلدات المرصودة في القطاعات كافة؛ حيث حلّت مدينة الرقة في المرتبة الأولى بالمؤشر 58 مشروعاً، وجاءت بعدها مدن الطبقة 41 مشروعاً وهجين 34 مشروعاً والقامشلي 26 مشروعاً و23 مشروعاً في البصيرة و19 مشروعاً في منبج.

ومن بين أبرز القرارات والتعميمات المرصودة: منع نقل القمح بين مناطق "الإدارة" إلا بموجب كتاب رسمي وتحديد سعر شراء القمح بـ2200 ليرة سورية للكيلو الواحد وسعر قالب الثلج بـ2000 ليرة سورية وتحديد سعر كيلو السكر وسعر أمبير الكهرباء من قبل المولدات بـ4000 ليرة للمشتركين بـ6 أمبيرات أو أقل والتقيد بأوقات التشغيل من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 12 ليلاً، وتعديل سعر السماد الفوسفاتي الروسي لـ700 دولار للطن الواحد والسماد الآزوتي لـ730 دولار للطن الواحد من قبل شركة التطوير الزراعي، وتقييد أصحاب خطوط النقل الداخلي بالتسعيرة المحددة 300 ليرة سورية ضمن القامشلي، وصدر قرار بصرف 100 ألف ليرة لكل العاملين في "الإدارة"، وإيقاف مخصصات فرن النباعي والباغوز والشعب بسبب الشكاوى، وحددت مديرية البيئة في إقليم الجزيرة غرامة وقدرها 25 ألف ليرة سورية لمن يخالف قواعد النظافة العامة، كما حددت لجنة المحروقات كمية مازوت التدفئة للمنزل بواقع 300 لتر شهرياً بقيمة 150 ليرة للتر الواحد.

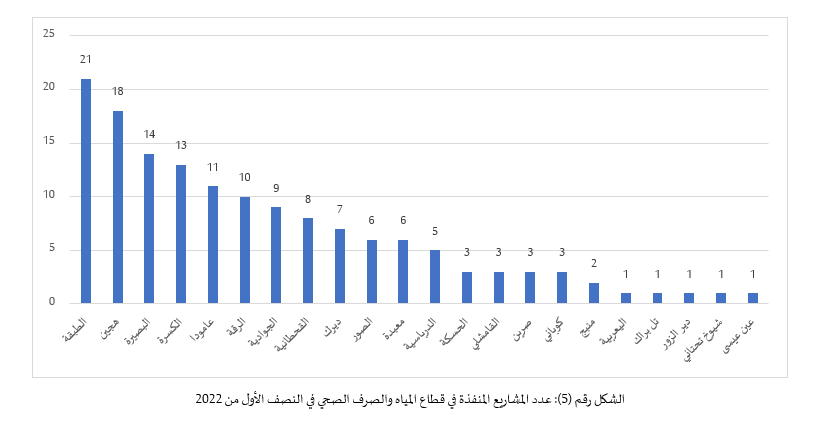

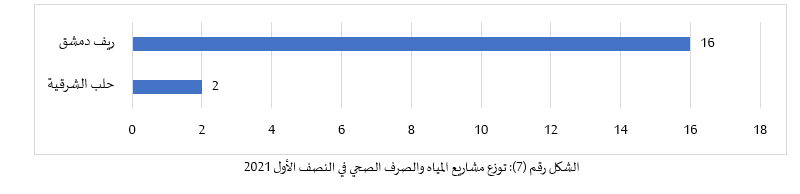

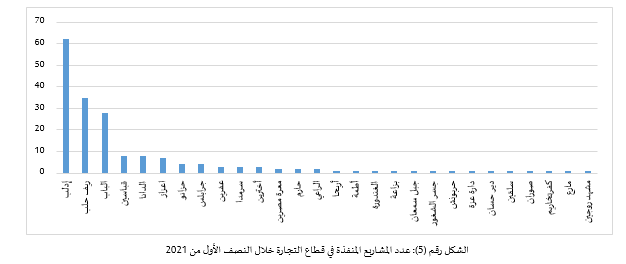

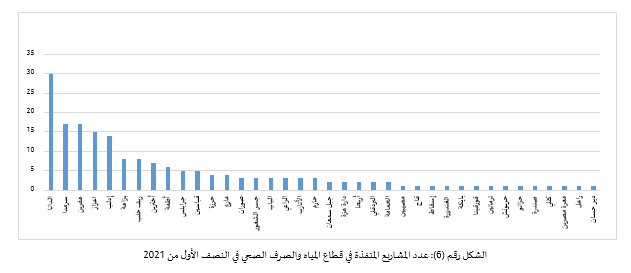

أما في قطاع المياه والصرف الصحي فقد تم تنفيذ 148مشروعاً في المنطقة كما يُظهر الشكل رقم (5)، وأتت مدينة الطبقة على رأس القائمة بواقع 21 مشروعاً، تلتها مدينتي هجين 18مشروعاً والبصيرة 14مشروعاً، ومن بين المشاريع المنفّذة جر مياه الشرب لقرى صرين وقروشان والمربع بطول 4000 متر، وتوسيع خط المياه في قرية حوتي بطول 1150 متر، ومد خط مياه بطول 5500 متر من مدينة البصيرة إلى خزان قرية الطكيحي، ومد خط مياه بطول 850 متر في قرية أبو الحسن، وتأهيل شبكات المياه في ناحية الكسرة، وإنشاء محطة مياه في الباغوز، وتأهيل محطة مياه المحيميدة، وغيرها من المشاريع الشبيهة. يُذكر أن نقص المياه النظيفة لا يزال أحد الشواغل الرئيسية للسكان في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة. ولا تزال مدينة الحسكة التي يقطنها نحو مليون شخص تعاني من انقطاع مستمر في المياه جراء الخلافات الميدانية مع فصائل المعارضة في مدينة رأس العين التي تضم محطة علوك التي تغذّي الحسكة بالمياه بواقع 60 ألف متر مكعب يومياً، وتعمد "الإدارة" لقطع الكهرباء عن المدينة ما يحول دون تشغيل محطة المياه، وتدخلت روسيا أكثر من مرة في حل الخلاف بين الطرفين، وللتعويض عن المياه في الحسكة قامت "الإدارة" بتشغيل محطات التحلية وعددها 16 محطة ونقل المياه للمنازل عبر الصهاريج.

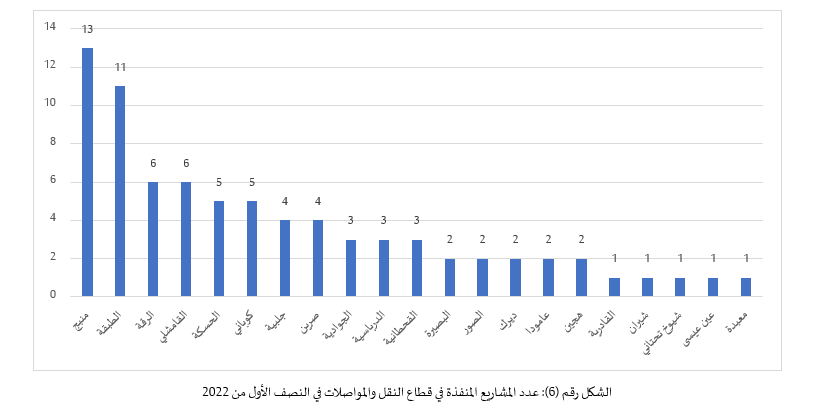

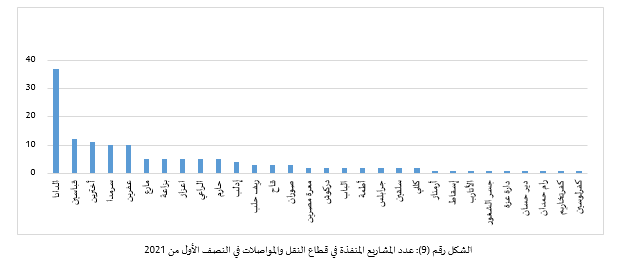

ونفذت البلديات والمنظمات 77 مشروعاً في قطاع النقل والمواصلات، وحازت كل من منبج والطبقة والرقة والقامشلي على المراتب الأربعة الأولى بين المناطق التي تم رصدها كما يظهر في الشكل رقم (6). ومن بين المشاريع المنفّذة؛ تعبيد الطريق الواصل بين مدينة الحسكة والدرباسية بطول 20 كم، وتعبيد طريق قرية جاردوية في منطقة ديرك بالقامشلي بطول 9 كم وطرقات في الكورنيش والهلالية والحي الغربي، كما تم تعبيد 10 كم في مدينة الصور بالاسفلت، وتأهيل جسر الصور في مدينة دير الزور، وفي البصيرة تم العمل على تعبيد شارع أبو حردوب في البصيرة، وفي الرقة تم تأهيل طرق في أحياء السباهية والطيار والجزرة وحي الرميلة، كما تم تعبيد عدة طرق في مدينة منبج بينها الطريق الواصل بين قرية الطعان والسيد، وطريق تل حوذان بطول 500 متر، وطريق قرية شجيف ذهبية بطجول 12450، وطريق قرية الفرس أبو قلقل بطول 8300 متر.

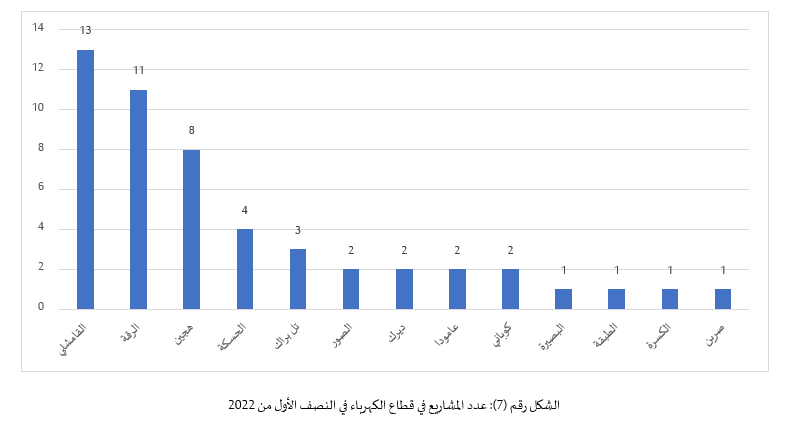

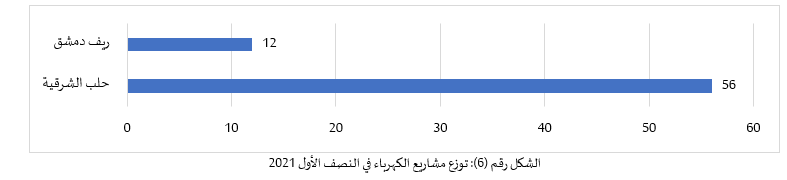

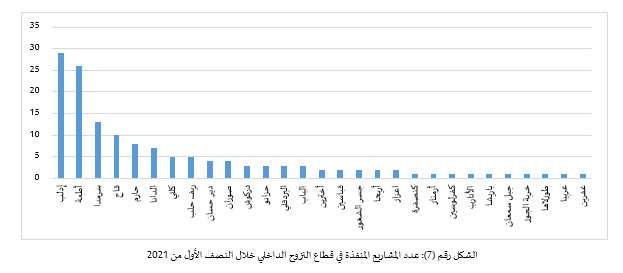

ونفذت البلديات والمنظمات 51 مشروعاً في قطاع الكهرباء وجاءت كل من القامشلي والرقة وهجين في المراتب الثلاث الأولى كما يظهر في الشكل رقم (7)، ومن بين المشاريع المنفّذة تركيب محولة كهرباء و5 أبراج حديد و13 عاموداً خشبياً في كوباني، وتركيب إنارة للشوارع على المدخل الشمالي والجنوبي للمشاريع الرئيسي في صرين، وإنارة شوارع في بلدات ومدن الشعيطات والشعفة وهجين والباغوز والصور ومحيميدة والملاهي وفي مدينة الرقة ضمن عدة أحياء وقرى وتم الانتهاء من إنارة مسافة 7500 متر في حي الناصرة ضمن مدينة الحسكة، وتركيب 40 لوح إنارة طاقة شمسية وأربعة أعمدة في عدة أماكن متفرقة في مدينة القامشلي، وتركيب محولات كهرباء جديدة باستطاعة 400 KVA ومحولات أخرى باستطاعات مختلفة في عدة أحياء وقرى. ولا تزال خدمة الكهرباء مضطربة في المنطقة ويعتمد الأهالي على الأمبيرات حيث توفّر "الإدارة" المازوت بسعر مخفض لمولدات الأحياء بـ 85 ليرة للتر الواحد بدلاً من 410 ليرات، وقطعت "الإدارة" مادة المازو في القامشلي عن المولدات التي تغذّي المنازل بالكهرباء، وفي أواخر تموز 2022، توقفت معامل ومشاريع صناعية وتجارية وأفران في مدينة القامشلي من جراء عدم توزيع "الإدارة" مادة المازوت المخصصة للقطاع الصناعي والتجاري.([1])

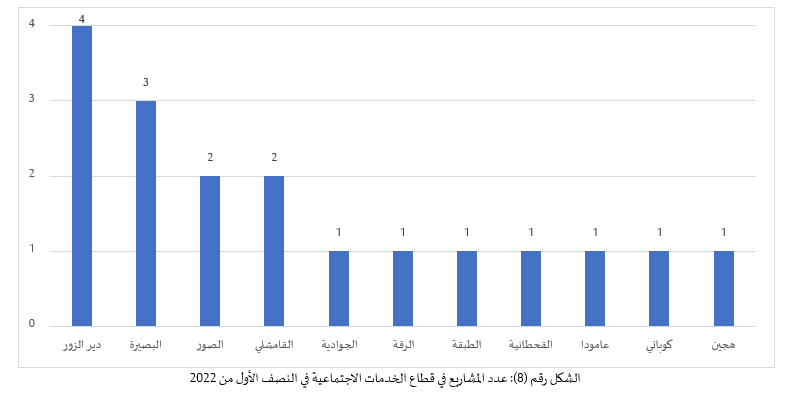

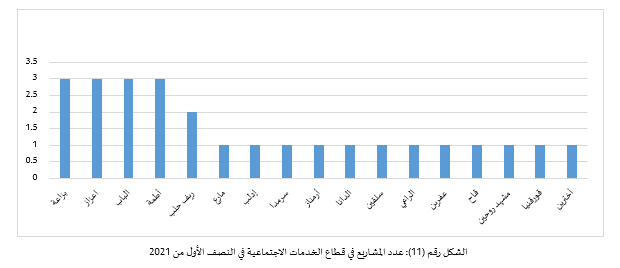

فيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية فقد تم تنفيذ 34 مشروعاً كما في الشكل رقم (8)، في كل من دير الزور والبصيرة والصور والطبقة، حيث تم إزالة الركام وترحيله من عدة شوارع وأحياء، وتم بناء مدرسة البيرم في منبج، وأنشأت محمية بالقرب من سد بورزي بمساحة 12000متر مربع من الأراضي الزراعية، وبناء مركز تنمية في مدينة الدرباسية بقيمة 4211 دولار وافتتاح صالتين استهلاكيتين لفرع شركة "نوروز" في الحي الغربي للقامشلي، كما تم العمل على ترميم وتأهيل عدد من البلديات مثل الدحلة والزعبر والحصين وجديد عكيدات والكشكية والطبقة. يُشار أن رؤية الإدارة الذاتية قائمة على خدمة مصالح المجتمع عبر بناء مؤسسات اقتصادية ذات صبغة اجتماعية مثل الجمعيات التعاونية والشركات المساهمة الإنتاجية والمؤسسات الخدمية ومع ذلك لا يتوافق عدد المشاريع في قطاع الخدمات الاجتماعية مع رؤيتها في هذا الإطار.([2])

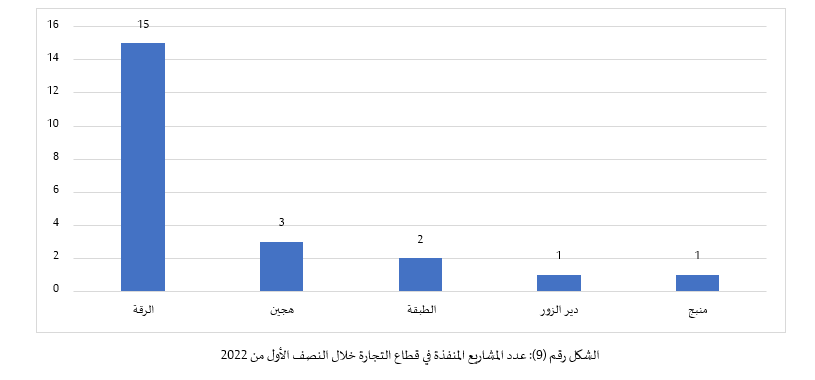

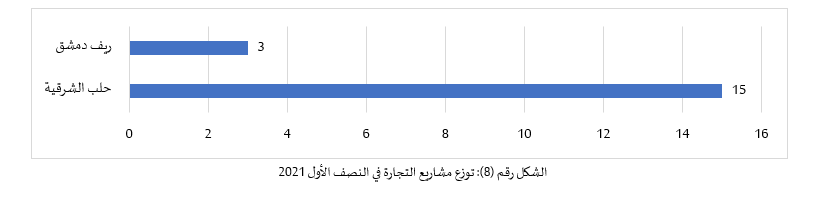

وتم تنفيذ 23 مشروعاً في قطاع التجارة، وجاءت الرقة في المرتبة الأولى بـ15 مشروعاً تلتها الهجين والطبقة ودير الزور ومنبج على التوالي كما في الشكل رقم (9)، ومن بين المشاريع المنفّذة استدراج عروض أسعار لاستئجار آليات نوع فان، وجرار مع تريلة قلاب، وطرح مزايدة لبيع حديد طوناج وزيت محروق، ومزايدة لاستثمار السوق التجاري في الطبقة وإشغال محلات في حي الثكنة بالرقة، ومناقصات لتوريد مواد لدائرة الأشغال الرئيسية في الرقة ومنبج. ومن الجدير بالذكر انتشار السلع التركية والإيرانية المستوردة من إقليم كردستان العراق عبر معبر سيمالكا الوحيد بعد إغلاق المعابر الحدودية مع تركيا وصعوبة توفير المنتجات السورية البديلة محلياً، وترتبط المنطقة مع مناطق النظام من خلال معبر الطبقة، وقد شجّعت هذه البيئة لنشوء احتكارات على تجارة العديد من المواد يسيطر عليها "نخب الحرب الجديدة، ومهرّبين على تفاهمٍ مع حكومة إقليم كردستان، وحاصلين على حقوق تصدير حصرية إلى الجزيرة".([3])

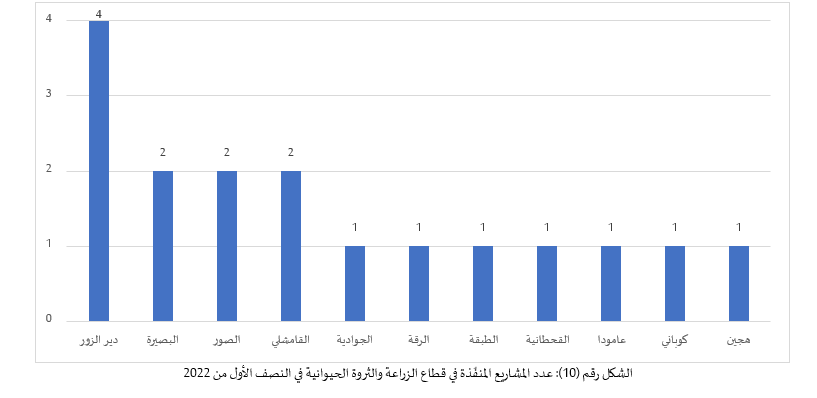

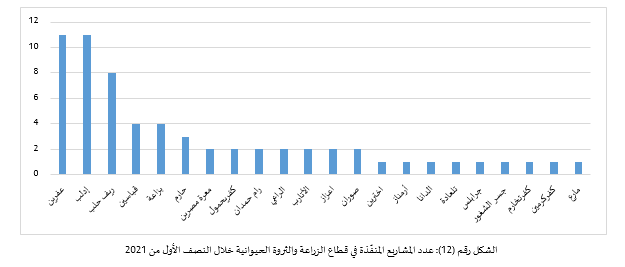

وبالنسبة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية فقد تم تنفيذ 18 مشروعاً، جاءت دير الزور في المرتبة الأولى بواقع 4 مشاريع تلتها كل من البصيرة والصور والقامشلي بمشروعين لكل منها كما في الشكل رقم (10). وتضمنت المشاريع إنشاء غابة حراجية تضم 3000 شجرة سرو وصنوبر وغابة في محمية سد مزكفت عبر زراعة 3000 شجرة حراجية، ومشاريع لدعم مربي الإبل والدواجن والماشية، وأشارت "هيئة الاقتصاد والزراعة" عن استلام نحو 360 ألف طن من القمح في شمال شرق سورية حتى شهر تموز، وتوزيع 647 ألف طن سماد على المزارعين في عامودا. ومُني أصحاب الأراضي والمزارعين بخسائر كبيرة خلال عامي 2020 و2021 جراء غلاء مواد المحروقات والأسمدة وعدم توفرها لتشغيل آبار المياه وشح الأمطار وارتفاع تكاليف الإنتاج، ويشوب قطاع الزراعة حالة من الفساد مرتبطة بحصول بعض المتنفّذين في "الإدارة" على المياه والمواد الزراعية المدعومة، ما اضطر عشرات المزارعين إلى منح أراضيهم لأولئك المتنفّذين جراء عدم تمكنهم من تأمين المازوت والمواد الأولية الضرورية.([1])

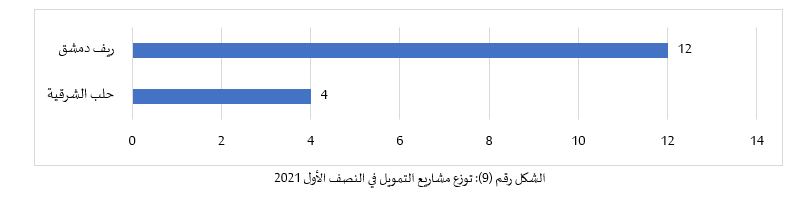

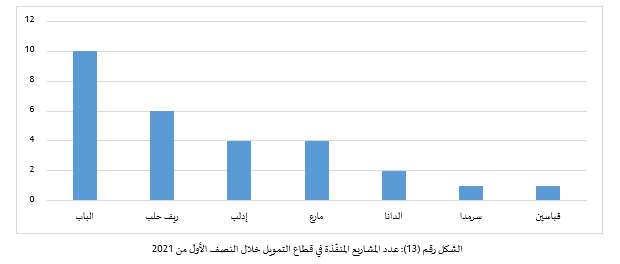

وفيما يتعلق بقطاع التمويل، تم تنفيذ 4 مشاريع في البصيرة والرقة ودير الزور، بينها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. و3 مشاريع في قطاع الصناعة بينها بناء معمل خراطيم في الطبقة وعمل لتعبئة اسطوانات الأوكسجين للمشافي والمستوصفات في القامشلي، ومعمل لتعبئة مياه الشرب في عامودا.

يمكن القول إن الفترة الحالية شهدت مشاريع متنوعة بينها إزالة الأنقاض وتعبيد الشوارع وتأهيل قنوات الصرف الصحي ومحطات المياه وإنارة الطرقات، وشهد قطاع المياه والصرف الصحي الوزن الأكبر بين المشاريع المنفّذة لحل أزمة المياه التي تعاني منها المنطقة، وجاء قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الثانية ضمن مؤشر التعافي حيث نفذت البلديات 77 مشروعاً في المنطقة، بينما بقي الاهتمام بقطاعات الصناعة والتمويل والزراعة بحدوده الدنيا، فيما لم يلحظ التقرير تنفيذ مشاريع في قطاع الإسكان والتعمير خلال الفترة الحالية.

تبين نتائج الرصد في مناطق الإدارة الذاتية خلال النصف الأول لعام 2022 جملة من الخلاصات قي القطاعات المرصودة، يمكن شملها بالنقاط الآتية:

- إنجاز 358 مشروع في المنطقة على مدار 6 أشهر، حاز قطاع المياه والصرف الصحي على أكثر القطاعات تنفيذًا للمشاريع بواقع 148 مشروعاً قوامها مد شبكات وترميم أخرى معطلة، ومع ذلك لا يزال هناك أزمة مستعصية في تأمين مياه الشرب للسكان في مدينة الحسكة جراء عدم التوصل لاتفاق وتفاهمات عابرة للخلافات السياسية مع فصائل المعارضة في رأس العين.

- تسببت القرارات المُتخذة في قطاع المحروقات القاضية بتحديد سعر مدعوم للسيارات المسجلة فقط، بخلق سوق سوداء تباع فيه المحروقات أضعاف السوق النظامية، حيث بلغ سعر لتر البنزين والمازوت 2000 ليرة سورية بينما يباع لتر المازوت المدعوم بـ410 ولتر البنزين بـ210 ليرة، كما لحظت حالة احتكار إذ تم التعاقد مع مستثمرين محددين لتكرير النفط ومد الأسواق بالمحروقات، والجدير بالذكر أن غلاء المحروقات يثبّط عمل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة وتنعكس على القوة الشرائية للمواطن كارتفاع أسعار السلع والخدمات.

- لا يزال قطاع الكهرباء يرزح تحت أزمات اضطر بسببها الأهالي للاعتماد على المولدات وتجارة الأمبيرات، بنفس الوقت عمدت "الإدارة" إلى قطع المازوت عن المولدات بدون تبرير.

- نشوء احتكارات في قطاع التجارة لاستيراد مواد البناء وتوزيعها، يسيطر عليها نخب الحرب ومتنفّذين، وقد يؤدي هذا الوضع مع مرور الوقت إلى إضعاف البنية التجارية وتعزيز الفساد وأذرعه.

- تنفيذ 18 مشروعاً في قطاع الزراعة في منطقة تتمتع بأهم المواد الاستراتيجية من قمح وقطن، و"تشكل الأراضي القابلة للزراعة في المحافظات الشرقية (عدا منطقة عين العرب) 43% من إجمالي الأراضي القابلة للزراعة في عموم سورية"، ويعتمد السكان بالدرجة الأولى على نشاط الزراعة وتربية المواشي بالدرجة الثانية، ومع ذلك يمكن تلمس مواطن الضعف بهذا القطاع ناجمة عن عدم دعم المزراعين ومربي المواشي، وانتشار المحسوبيات والمتنفّذين في آليات توزيع المواد المدعومة.

- لم تمتلك "الإدارة" دفاعات مالية تقيها الأزمات المستوردة من مناطق النظام على رأسها التضخم وضعف الليرة، ما يشير إلى ضعف حوكمة القطاع المالي والمكاتب المسوؤلة عن الملف الاقتصادي مثل: "التخطيط والتنمية" و"الاقتصاد والزراعة" و"المالية" و"النفط والموارد المالية" و"الشؤون الاجتماعية والعمل"، كما غابت المؤشرات والبيانات الاقتصادية وهو ما زاد من صعوبة الرصد والتوقعات.

أخيراً بتحليل عام لجملة ما تم رصده يمكن القول إن نوعية وحجم المشاريع والأعمال المنفّذة تدلل على قصور في هيكلية النموذج الاقتصادي الاجتماعي المتبع وعدم كفاءة المكاتب والمؤسسات المعنية بالملف الاقتصادي إذ لم تسهم في تلافي حدوث أزمات وتحقيق استقرار معيشي للسكان وتعافي المنطقة اقتصادياً؛ على الرغم من امتلاك الإدارة الذاتية مقوّمات نجاح حيث تسيطر الإدارة على ما يقرب من 55% من الموارد المساهمة في تكوين الناتج الإجمالي المحلي لسورية عموماً من نفط وغاز وزراعة.

([1] )الإدارة الذاتية تقطع المازوت عن المولدات في القامشلي وتهدد أصحابها، تلفزيون سوريا، 4/8/2022، رابط مختصر: https://cutt.ly/2VsCw0n

([2] ) أحمد يوسف، اقتصاد الإدارة الذاتية ومحاولات بناء نموذج اقتصادي، صور، 22/12/2018، رابط مختصر: https://cutt.ly/OVsFN9Y

([3] )سنان حتاحت، الاقتصاد السياسي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 27/1/2020، برنامج مسارات الشرق الأوسط في معهد الجامعة الأوروبية، رابط مختصر: https://cutt.ly/OVexqXr

([4] ) مزارعون يضطرون لمنح أراضيهم لمستثمرين من "الإدارة الذاتية" جراء نقص المازوت، تلفزيون سوريا، 23/3/2022، رابط مختصر: https://cutt.ly/fVsPVyR

"مقاربة" النظام في التعافي المبكر حلب الشرقية وريف دمشق نموذجاً

ملخص تنفيذي

- يؤكد رصد عملية التعافي الاقتصادي المبكر خلال عام 2021 في كل من ريف دمشق وحلب الشرقية، المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها، على تواضع العدد الإجمالي للمشاريع المنفّذة؛ إذ بلغ عدد المشاريع 570 مشروعاً في 11 قطاعاً اقتصادياً، خاصة إذا ما قورن هذا الرقم بحجم الضرر والذي قدرته الأمم المتحدة في عام 2019 بـ 36 ألف مبنى متضرر بشكل كامل أو جزئي في حلب الشرقية و 35 ألف مبنى مدمر في الغوطة الشرقية، وهذا ما يؤكد تنامي مؤشر العجز في قدرة النظام على تأمين كافة الخدمات الأساسية (كهرباء وطرقات ومياه واتصالات) عن الحد الأدنى لما يفرضه حجم الاحتياج.

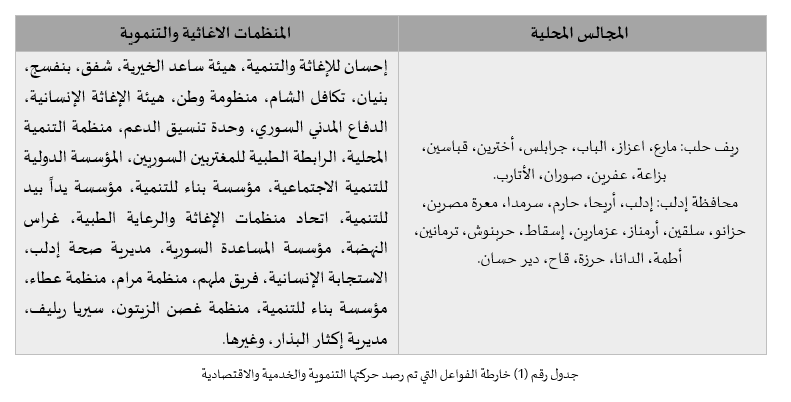

- بلغ عدد مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر في الحالات المختارة خلال الفترة بين كانون الثاني وحزيران 2021 نحو 311 مشروعاً تصدر فيها قطاع الخدمات الاجتماعية المرتبة الأولى بـ137مشروعاً، تلاه قطاع الكهرباء بواقع 68 مشروعاً، من ثم قطاع النقل والمواصلات بـ 40 مشروعاً. في حين انخفض العدد خلال النصف الثاني من ذات العام إلى 259 مشروعاً مع بقاء قطاع الخدمات الاجتماعية في مقدمة المشاريع المنفّذة بواقع (96 مشروعاً).

- تؤكد المؤشرات على عدم إيلاء النظام المنطقتين اهتماماً بالغاً في إعادة إعمار ما دمرته الحرب؛ إذ لا تزال الأنقاض والركام السمة الأكثر وضوحاً في هذه المناطق، كما لم تشهد قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة أي مؤشر دافع باتجاه التعافي، ما يشير إلى عدم اتباع النظام أية مقاربة واضحة لتعافي المناطق التي سبق وخرجت عن سيطرته وبالتالي عدم قدرة تلك المناطق على استقبال الأهالي النازحين منها، وعدم موضوعية مطالب النظام وروسيا في تطبيق "برنامج عودة اللاجئين".

مدخل

بعد مرور أربعة أعوام على استرداد النظام سيطرته الكاملة على حلب الشرقية وريف دمشق؛ تبرز ضرورة تشخيص وفهم مقاربة النظام لملف التعافي باعتباره أبرز تحدٍ لمرحلة "ما بعد الحرب"، وهو ما سيوفر قدرة على الإحاطة بديناميات النظام الحوكمية من خلال رصد القرارات والقوانين ومذكرات التفاهم من جهة، ويشكل إطاراً لتلمس شروط توفير البيئة الآمنة للمعيشة ولعودة النازحين واللاجئين، وتحريك عجلة الإنتاج والوفاء بالاستحقاقات المعيشية من جهة أخرى. وعليه تحاول هذه الورقة الإضاءة على واقع التعافي الاقتصادي المبكر عبر رصد حركية المشاريع والنشاطات التي يقوم بها النظام في المناطق التي أعاد السيطرة عليها من المعارضة، وذلك عبر التركيز على نموذجي حلب الشرقية وريف دمشق خلال 2021 ([1]).

تعتمد الورقة في تصنيفها للقطاعات على التصنيف الصناعي المعياري الدولي كما في الملحق رقم (1)، وقد تم الاعتماد على المعرّفات الرسمية لحكومة النظام ووزاراته والمنظمات العاملة في سورية على المواقع الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تليغرام" وتسجيل نشاطاتها وتقاريرها الدورية، وفق معادلة رصد مضبوطة تؤمّن القدرة على تحليل البيانات وفق مستويين؛ المستوى الأول مستوى القطاعات الاقتصادية، والثاني وفقاً للمستوى الجغرافي. ويجدر التنويه إلى أن الأرقام الواردة في التقرير تشكل الأعمال والمشاريع التي تم تنفيذها على الأرض وتوصل إليها الباحث عبر شبكة الرصد.

النصف الأول من عام 2021: كفاية مؤشرات عدم القدرة

يؤكد رصد حركية التعافي المبكر في المناطق المرصودة أنه تم تنفيذ 311 مشروعاً خلال الفترة بين كانون الثاني وحزيران 2021 ضمن أحياء حلب الشرقية وريف دمشق، تصدّر قطاع الخدمات الاجتماعية بـ 137 مشروعاً، وقطاع الكهرباء بـ 86 مشروعاً في المرتبة الثانية، وقطاع النقل والمواصلات بـ 40 مشروعاً، و18 مشروعاً لكل من قطاعي المياه والصرف الصحي والتجارة، بينما جاءت قطاعات التمويل والاتصالات والإسكان والتعمير والزراعة في أسفل المؤشر، كما يظهر في الشكل رقم (1).

([1]) شملت مناطق الرصد منطقتين من المناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها بعد أن كانت تحت سيطرة المعارضة وهي جميع أحياء حلب الشرقية وبعض مناطق ريف دمشق (دوما وسقبا والمليحة وحزة وكفر بطنا وعربين وداريا ومعضمية الشام).

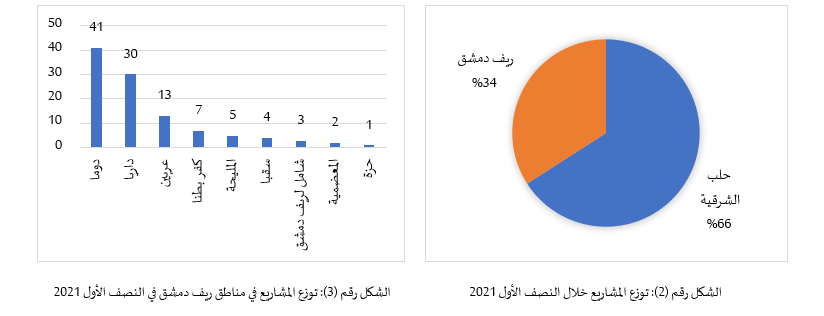

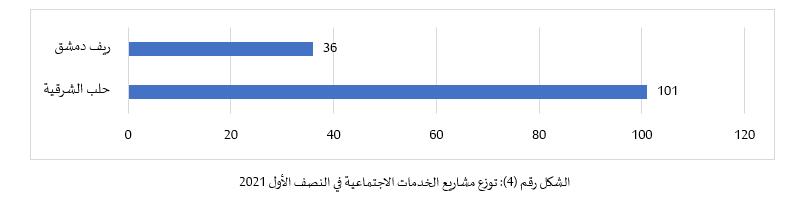

ويُظهر الشكل رقم (2) التوزع النسبي للمشاريع على المناطق المرصودة حيث بلغت نسبة المشاريع في الأحياء الشرقية من مدينة حلب 66% (205 مشاريع) و 34% في ريف دمشق (106 مشاريع)، ويظهر الشكل رقم (3) توزع المشاريع على البلدات المرصودة في ريف دمشق وقد سُجلت أغلب المشاريع في دوما تليها داريا وعربين.

في ذات الإطار الزمني المرصود؛ وبتتبع سلسلة القرارات والقوانين ذات الصلة الصادرة عن سلطات النظام والتي بلغت 43 قراراً و 8 قوانين ومرسومين، فقد أصدر القانون رقم (18) للاستثمار والذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وفق الدليل الاستثماري الذي صدر مع القانون، وإقرار خطة عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي، وقانون يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، وقرار تعديل الحدود الدنيا والقصوى بمعايير تصنيف المشاريع متناهية الصغر. وتم رصد 15 تعميماً مثل استعداد "المؤسسة العامة للأعلاف" لاستلام محصول الذرة الصفراء بالأسعار الرائجة، ورفع سعر شراء محصول الشعير من الفلاحين بسعر 880 ليرة للكيلو، كما نُشر تعميم حول تعليق الدوام وحصره بعدد معين من الموظفين ضمن الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

أما بالنسبة لفرص العمل فقد تم تسجيل 51 فرصة عمل من قبل جهات محلية خاصة ومنظمات دولية مثل "أوكسفام" والهلال الأحمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتأهيل مشفى الأطفال في كرم القاطرجي وترميم ثانوية المليحة للبنات ومقر مالية داريا.

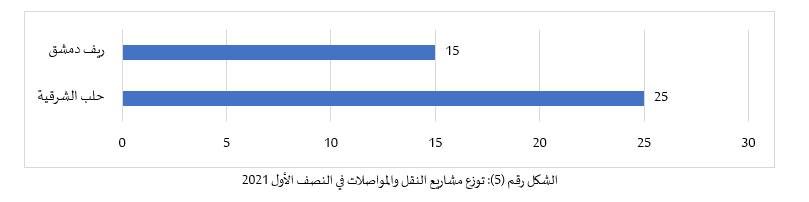

أما عن قطاع النقل والمواصلات فقد بلغ عدد مشاريعه 40 مشروعاً موزعين بين ريف دمشق (15 مشروعاً) وحلب الشرقية (25 مشروعاً) كما في الشكل (5)، ومن بين المشاريع المنفذة ترميم وتعبيد الطرقات بالإسفلت في كفر بطنا وداريا وشارع القوتلي في دوما، وكل من دواري الزيتونة في داريا والجرة في دوما.

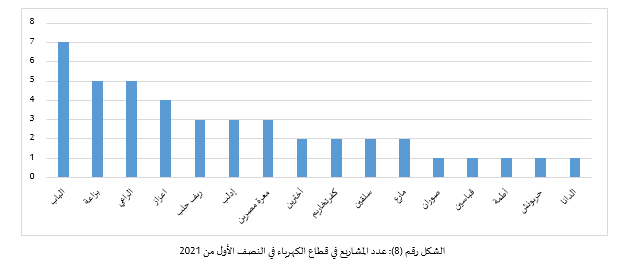

وبلغ عدد مشاريع قطاع الكهرباء المنفّذة 68 مشروعاً موزعاً وفق في الشكل رقم (6)، تنوعت ما بين إنارة طرقات وتركيب شبكات توتر منخفض وصيانة الأعطال وإصلاح أعمدة وتركيب محولات، حيث تم تركيب ثلاث محوّلات في دوما وعربين وإصلاح خمسة في داريا، وأُعيد تأهيل عدة مراكز تحويل في قاضي عسكر وعدة شبكات توتر منخفض في حيي السكري والفردوس. وعلى الرغم من هذه المشاريع إلا أن المنطقة تعاني بشكل كبير من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي يُجبر الأهالي على الاعتماد على طرق أخرى لتأمين الكهرباء.

وبالنسبة لقطاع المياه والصرف الصحي بلغ عدد المشاريع المنفّذة 18 مشروعاً موزعاً كما في الشكل رقم (7)، تنوعت ما بين مشاريع صيانة وإعادة تأهيل آبار واستبدال خطوط صرف صحي في شوارع داريا وأحياء حلب، حيث تم استبدال 300 متر من مجرور قديم بأنابيب بولي إيثلين، وتشغيل مضخة مياه في المليحة.

وبلغ عدد المشاريع في قطاع التجارة 18 مشروعاً موزعاً على المنطقة كما في الشكل رقم (8) ما بين مناقصات لتأمين بدلات عمل في حلب، واستئجار مركبات لنقل الموظفين، ومزايدة لبيع نواتج غربلة القمح، في داريا وسقبا وكفر بطنا ومناطق في حلب الشرقية، وعلى الرغم من وقوع هذه المناطق المعروفة بثقلها التجاري والصناعي تحت سيطرة النظام منذ فترة ليست بقصيرة، لم تشهد أي نهضة تجارية أو إنعاش يعيدها لما كانت عليه قبل الثورة، ويعد إهمال النظام لكلا المنطقتين عملاً ممنهجاً لإهمال القيمة التجارية والصناعية التي مثلتهاالمنطقتان على مدار العقود الماضية.

أما فيما يتعلق بعدد المشاريع في قطاع التمويل فقد بلغت 16 مشروعاً، تم تنفيذ 12 مشروعاً في ريف دمشق و4 مشاريع في حلب الشرقية كما في الشكل رقم (9)، مثل استثمار حديقة ومقهى في دوما، ومحال تجارية في حلب وأراضٍ زراعية في دوما وداريا، إضافة إلى تأجير شقق ومكاتب في حلب. ويظهر هذا القطاع هشاشة البنية التمويلية في المناطق المرصودة وعدم قدرة النظام على تقديم تمويلات متنوعة في سبيل النهوض باقتصاد المنطقة وبما يعود على الاقتصاد الوطني بالتنمية المطلوبة.

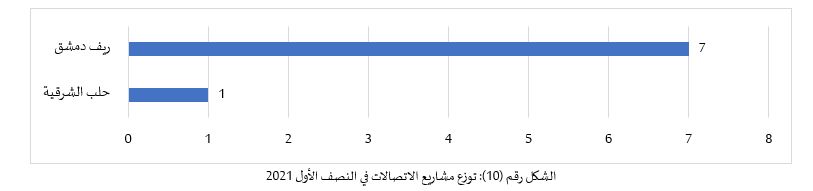

كما بلغ عدد مشاريع الاتصالات 8 مشاريع موزعة بين تركيب برج اتصالات في دوما وافتتاح مركز اتصالات بالمليحة وتفعيل الخط الأرضي وإعادة تأهيل شبكة، كما هو مبين في الشكل رقم (10).

وأخيراً تم تنفيذ 3 مشاريع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في ريف دمشق توزعت ما بين حملة لمكافحة الجراد الصحراوي، ومنحة أعلاف لعدد من العوائل، وتوزيع مخصصات وقود للمزارعين. وفي قطاع الإسكان والتعمير تم تنفيذ 3 مشاريع؛ اثنان منها في ريف دمشق شملت ترميم ثلاثين شقة سكنية و25 محلاً تجارياً في سقبا وبناء مجمع سكني في دوما، ومشروع آخر في حلب الشرقية لإعادة تأهيل 150 شقة سكنية.

النصف الثاني من عام 2021: ثبات حجم الاحتياج

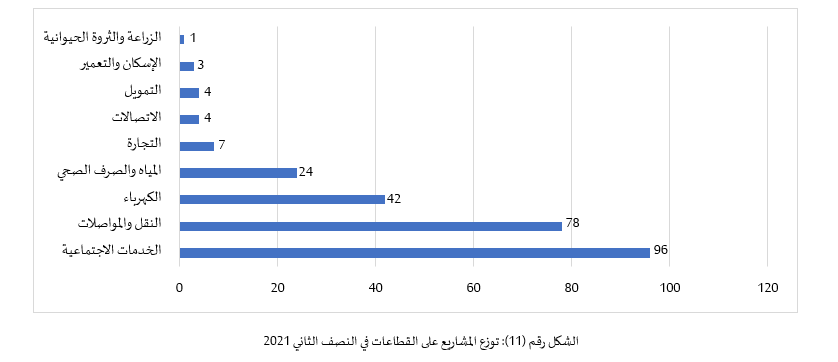

يؤكد رصد حركية التعافي المبكر في المناطق المرصودة تنفيذ 259 مشروعاً خلال الفترة بين تموز وكانون الأول 2021 ضمن أحياء حلب الشرقية وريف دمشق المرصودة، تصدّرها قطاع الخدمات الاجتماعية (96 مشروعاً) وحلّ كل من قطاعي النقل والمواصلات (78 مشروعاً) والكهرباء (42 مشروعاً) في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، كما سجل قطاع المياه والصرف الصحي 24 مشروعاً، و7 مشاريع في قطاع التجارة، كما في الشكل رقم (11).

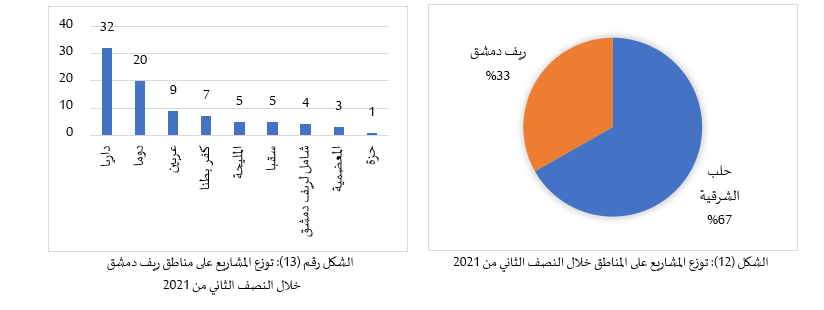

وُظهر الشكل رقم (12) التوزع النسبي للمشاريع على المناطق المرصودة حيث بلغت نسبة المشاريع في حلب الشرقية 67% مقابل 33% للمشاريع المنفّذة في مدن وبلدات ريف دمشق، فيما يبين الشكل رقم (13) توزع المشاريع على البلدات المرصودة في ريف دمشق، حيث حازت داريا على أكثر البلدات تنفيذاً للمشاريع بـ32 مشروعاً متقدمة على دوما التي حصلت على 20 مشروعاً.

وفي ذات الإطار الزمني المرصود؛ وبتتبع سلسلة القرارات والقوانين ذات الصلة الصادرة عن سلطات النظام فقد بلغت 30 قراراً تنوعت ما بين إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية من الرسوم الجمركية، و8 تعميمات مثل تحديد عمل الفعاليات الاقتصادية وصرف مساعدات القمح للفلاحين على الهوية الشخصية ودون طلب براءات ذمة، وتمكّن جميع أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية من تسجيل علاماتهم التجارية والصناعية في أي دولة بالعالم من خلال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتم إحصاء 20 إعلاناً لفرص عمل جلها من منظمة الهلال الأحمر السوري.

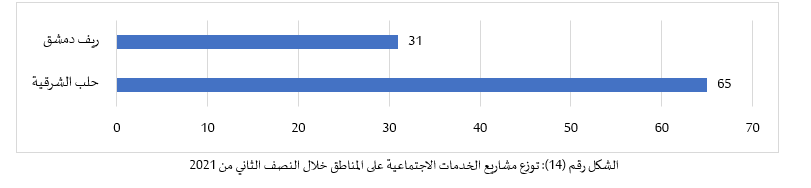

أما بالنسبة لتوزع المشاريع على القطاعات فقد حلّ قطاع الخدمات الاجتماعية في المرتبة الأولى في مؤشر التعافي الاقتصادي المبكر في المنطقة بواقع 96 مشروعاً موزعاً كما في الشكل رقم (14)، ومن بين المشاريع المنفذة ترميم مبانٍ عامة كالمركز الثقافي في دوما، ومدرسة، ومركز إطفاء داريا، بالإضافة إلى عمليات إزالة الأنقاض في سقبا وداريا ودوما وحي الصاخور وقاضي عسكر في حلب والأجزاء الخطرة من بعض المباني وإزالة مخالفات في أحياء حلب.

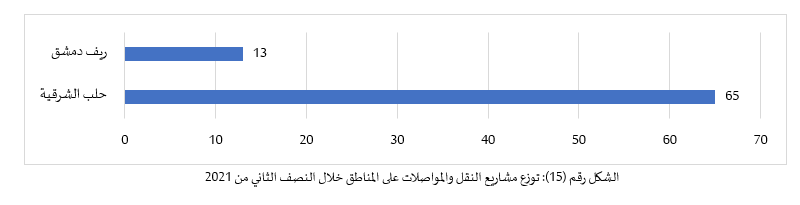

فيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات فقد بلغ عدد المشاريع 78 مشروعاً موزعين على المناطق كما في الشكل (15)، القسم الأكبر من هذه المشاريع مرتبط بترميم الشوارع بالإسفلت مثل شارع سوق الهال في دوما، وشارع البلاط في المليحة، فضلاً عن مشاريع صيانة أرصفة في حي القاطرجي وصلاح الدين في حلب.

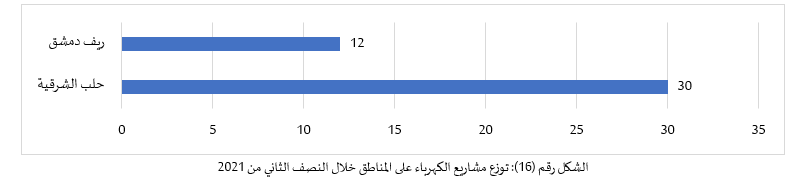

وبلغ عدد مشاريع الكهرباء المنفّذة 42 مشروعاً كما في الشكل رقم (16)، توزعت ما بين إعادة تأهيل محولات كهربائية كما في منطقة دوار باب الحديد والكلاسة، وتركيب محولات وإنارة طرق بالطاقة البديلة في داريا، وتركيب ألواح طاقة بديلة لتوليد الكهرباء لمجلس مدينة داريا، وتمديد شبكات توتر منخفض في أحياء صلاح الدين والأنصاري والسكري في حلب الشرقية.

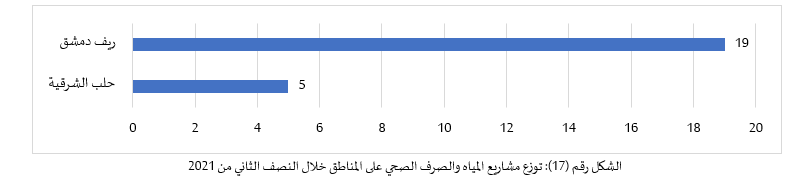

وفيما يرتبط بقطاع المياه والصرف الصحي بلغ عدد المشاريع المنفّذة 24 مشروعاً موزعين كما في الشكل رقم (17). حيث تم تأهيل واستبدال خطوط الصرف الصحي في حي الفردوس في حلب ومدينة دوما، وخطوط مياه الشرب في حلب، وتم تنفيذ مشروع تأهيل آبار في داريا، بالإضافة إلى العمل على تركيب أغطية ريكارات وشوايات في داريا.

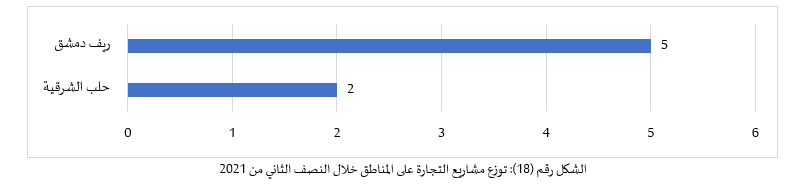

أما فيما يتعلق بعدد المشاريع في قطاع التجارة فقد بلغت 7 مشاريع كما في الشكل رقم (18). تفرّقت بين مزايدات لبيع خردة وأكياس بلاستيك في حلب، وافتتاح صالة بيع متخصصة بالمنتجات الريفية واستئجار ميكروباص.

كما بلغ عدد مشاريع الاتصالات 4 مشاريع 3 منها في ريف دمشق ومشروع واحد في حلب الشرقية، حيث تم العمل على مد وإصلاح كبل ضوئي في حلب ودوما وإعادة الإنترنت والخطوط الهاتفية الأرضية في المليحة. أما عن قطاع التمويل فقد تم تنفيذ 4 مشاريع مشروعان في حلب الشرقية وآخران في ريف دمشق، حيث تم طرح أكشاك في دوما للاستثمار، ومحل للتأجير في داريا، وطرح أراضٍ للاستثمار في حلب.

وفي قطاع الإسكان والتعمير تم تنفيذ 3 مشاريع في حلب الشرقية، ما بين أعمال صب وإنشاء وإكساء مشروع وحدات سكنية. وفي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية تم تنفيذ مشروع واحد فقط في ريف دمشق، عبارة عن زراعة أشجار في مدينة عربين.

خلاصة ختامية: غياب "القدرة والإرادة السياسية"

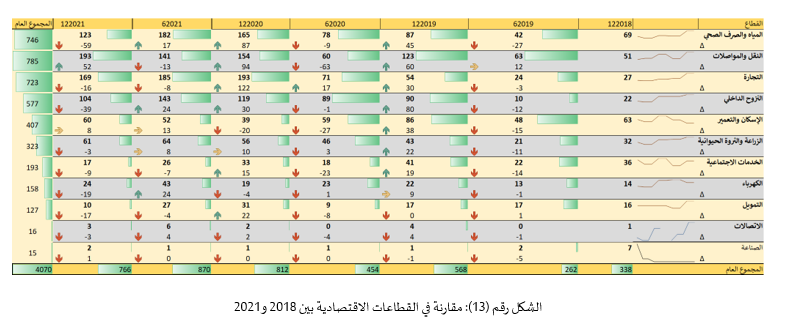

يُظهر الجدول أدناه مقارنة في القطاعات بين النصف الأول والثاني للمشاريع والنشاطات المنفذة في المنطقة في العام 2021، ويُلاحظ انخفاض أعداد المشاريع على الرغم من إفراد بنود في الموازنة لتمويل وتنفيذ عملية إعادة الإعمار، ويَظهر قطاع الخدمات الاجتماعية في سلم أولويات النظام في المرحلة الحالية عبر بناء وترميم المدارس والمشافي والمرافق العامة، ومن ثم قطاعا النقل والمواصلات وقطاع الكهرباء.

فيما شهدت القطاعات الأخرى انخفاضاً في أعداد المشاريع والنشاطات على الرغم من الحاجة الماسّة لها، وفي الوقت الذي يُتوقع فيه ارتفاع أعداد مشاريع إعادة الإعمار لم يَلحظ التقرير سوى 6 مشاريع في المنطقتين طوال العام، ما يدلل على عدم قدرة النظام على التصدي لمتطلبات التعافي المبكر، فبحسب دراسة مسحية للأمم المتحدة في العام 2019 جاءت حلب كأكبر المدن المتضررة من القصف بواقع 36 ألف مبنى متضرر بشكل كامل أو قليل، تلتها الغوطة الشرقية بنحو 35 ألف مبنى مدمر([1]).

عموماً؛ لم يُبدِ النظام اهتماماً ولو بحدوده الدنيا في إعادة إنعاش ما دمرّه من بنى تحتية وخدمات في ريف دمشق وحلب الشرقية بعد انقضاء سنوات على خروجهما عن سيطرة المعارضة، على الرغم من الأهمية الصناعية والثقل الاقتصادي الذي تملثه المنطقتان، فبينما يكرر مسؤولو النظام في المحافل والمؤتمرات المحلية والدولية تصريحات تفيد بجهوزية سورية لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإعادة اللاجئين، وبالرغم من المراسيم الحكومية حول إطلاق إعادة الإعمار واقتطاع ضريبة من دخول المواطنين لتمويلها؛ لا تزال مشاهد الدمار حاضرة في أحياء حلب الشرقية بعد 5 سنوات من سيطرة النظام و3 سنوات من سيطرته على ريف دمشق، وسط واقع صعب يعايشه السكان في ظل سوء في الخدمات المقدمة والانقطاع المستمر للكهرباء والمياه والاتصالات، وانهيار العديد من المباني السكنية جراء تصدعها، ناهيك عن غلاء المعيشة وقلة فرص العمل والنقص في المواد الأساسية والأوضاع الأمنية السيئة.

وبتحليل عام لجملة نتائج حركية الرصد يمكن تصدير خلاصة عامة تفيد بأن نوعية وعدد المشاريع المنفذة في قطاعات التعافي المبكر لا تزال دون الحد الأدنى المطلوب كاحتياج رئيسي، مما يدل على تنامي مؤشر ضعف الفاعلية، ويمكن رد أسبابه إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بكون ملف التعافي لا يشكل أولوية في أجندة حكومة النظام، وذلك نتيجة تظافر عدة عوامل منبثقة عن الاحتياج المالي جراء ما يعيشه النظام من تأزمات مالية واقتصادية، إضافة إلى عدم توفر مؤشرات الإرادة السياسية تجاه هذه المناطق.

ملحق

أدناه جدول يوضح تصنيف القطاعات وفقاً للتصنيف الصناعي المعياري الدولي؛

([1]) Syrian Cities Damage Atlas Eight Year Anniversary of The Syrian Civil War, REACH, March 2019, link: https://bit.ly/3Qc4yB0

ملف الكهرباء في مناطق المعارضة:التحديات وسبل المعالجة

مدخل

تمكنت المجالس المحلية في مناطق ريف حلب الشمالي من تأمين التيار الكهربائي وطي مرحلة "الأمبيرات" التي حلت محل الكهرباء بعد خروج المنطقة عن سيطرة النظام، وتضرر البنية التحتية للقطاع، حيث تم التعاقد مع شركتين هما “AK ”Energy و ”STE Energy” لاستجرار الكهرباء من تركيا بعد توقيع عقود مع المجالس المحلية. وبعد مرور ثلاثة أعوام على هذه التجربة خرجت مظاهرات للأهالي في مدن اعزاز والباب ومارع وغيرها تشكو من ارتفاع سعر الكيلو واط وانقطاع الكهرباء بشكل غير مبرر، ولجأ الأهالي إلى تقديم شكاوى لدى المجلس المحلي وصل عددها في عفرين إلى 1200 شكوى دفعت "اللجنة المشتركة لرد الحقوق" في عفرين لرفع كتاب لمدير شركة ”STE Energy” لمتابعة الأمور وحل المشاكل. ومع تصاعد الأزمة بين الأهالي والشركتين وعدم الاستجابة للمطالب، لجأ الأهالي للخروج في مظاهرات في مدن الباب وعفرين واعزاز وتم إحراق عدة مقرات للشركتين ومجالس محلية بعد فشل الأخيرة في تعديل بنود الاتفاق مع الشركتين وقوفاً عند مطالب الأهالي.

تحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على قطاع الكهرباء في المنطقة وعقود الاستثمار التي تم توقيعها لاستجرار الكهرباء، والخيارات المتاحة لرفع قدرة المجالس المحلية في التفاوض مع شركتي الكهرباء، وتحقيق المصلحة العامة في تأمين كهرباء رخيصة تتوافق مع الأوضاع المعيشية وتسهم في رفد الاقتصاد المحلي بالتطور المطلوب.

الكهرباء في مناطق المعارضة

تُشرف المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي؛ مدن الباب واعزاز وعفرين وأخترين وجرابلس على إدارة شؤون المنطقة وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر بالتعاون مع المنظمات المحلية والأجنبية، ويبلغ عدد القاطنين في كل من ريف حلب وإدلب و"نبع السلام" حوالي 4.4 مليون نسمة، بينهم: 2.7 مليون شخص من النازحين داخلياً و1.7 مليون شخص يعيشون في 1293 مخيماً([1]). تعرّضت المنطقة لتدمير ممنهج في القطاعات الحيوية والمرافق الأساسية، خلال المعارك مع النظام، و"داعش"، ولاحقاً مع "قوات سوريا الديمقراطية"، غيّرت من ظروف المعيشة وأرغمت الأهالي على الاعتماد على طرق بدائية في توليد الكهرباء؛ كالمولدات وبطاريات السيارات لإنارة المنازل والمتاجر خلال ساعات محددة من اليوم، فبلغ سعر الأمبير المنزلي (وحدة قياس التيار الكهربائي) في منطقة عفرين (خلال سيطرة قوات سوريا الديمقراطية) في عام 2016 نحو 1000 ليرة سورية (1.85$) مقابل 8 ساعات عمل، وبلغ الأمبير التجاري 1300 ليرة سورية (2.41$) مقابل 12 ساعة([2])، بينما بلغ سعر "الأمبير" في مدينة الباب (خلال سيطرة فصائل المعارضة) في شهر ديسمبر/كانون الأول 2019 نحو 6500 ليرة سورية (7$) ووصل أحياناً إلى 9000 ليرة سورية (9$) إثر ارتفاع سعر الوقود وانخفاض قيمة الليرة([3]).

وحرم ارتفاع سعر "الأمبير" وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية سكان المنطقة من الكهرباء، وتكبّدت المتاجر والمعامل خسائر كبيرة ما اضطر الكثير منها إلى الإغلاق أو العمل جزئياً ورفع أسعار المواد بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبات التحدي الأكبر أمام المجالس المحلية متمثلاً في توفير كهرباء منتظمة وبأسعار منخفضة تتناسب مع الظروف المعيشية. وعلى وقع هذه الصعوبات تحركت المجالس المحلية للبحث عن البديل؛ وتم التعاقد مع شركة “)”AK Energy[4])، تأسست في 1 حزيران 2017 في ولاية كلس التركية، تغذّي الشركة مناطق اعزاز والباب والراعي وبزاعة وقباسين وجرابلس وتل أبيض ورأس العين بالتيار الكهربائي([5]). والشركة الأخرى هي الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية وهي شركة مرخصة في تركيا برمز "STE Energy"([6])، عملت سابقاً في مجال الأمبيرات وتطورت لاحقاً إلى فكرة استجرار الكهرباء من تركيا وتوزيعها في المنطقة([7]). ووقّعت حكومة الإنقاذ بإدلب في مايو/أيار 2021 عقد توريد الكهرباء مع شركة “Green energy” التي يديرها عمر شقوق، حيث تعمل على تغذية محافظة إدلب بالكهرباء وتتلخص أعمالها بثلاثة أنشطة رئيسة هي: إنشاء وتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية، وصيانة البنى التحتية للشبكات والمحطات الكهربائية، واستثمار وتوزيع الطاقة الكهربائية.

ووقع المجلس المحلي في مدينة اعزاز مع شركة “AK Energy” أول اتفاق لتوريد الكهرباء للمنطقة في إبريل/نيسان 2018 لمدة عشر سنوات، تتعهد الشركة بموجبه بتغذية اعزاز باستطاعة 30 ميغا واط، مقابل توفير الأرض والمواد الأولية اللازمة للمضي في المشروع، بتكلفة تقدر بـ7 ملايين دولار، وتتولى ولاية كلس فض أي خلاف بين المجلس المحلي والشركة في حال حدوثه، بينما يتولى المجلس حل الخلافات بين الشركة والمواطنين. تبعه المجلس المحلي في مدينة الباب بعقد اتفاق مع ذات الشركة في مارس/آذار 2019 ويشمل الاتفاق إيصال التيار الكهربائي لكل من الباب وبزاعة وقبّاسين وكامل ريفها. ومن ثم تعاقدت كل من صوران وأخترين ومارع في إبريل/نيسان 2019 مع الشركة السورية التركية للكهرباء "STE energy". وفي يناير/كانون الثاني 2020 تم التعاقد مع ذات الشركة في عفرين وتستهدف المرحلة الأولى إيصال الكهرباء إلى عفرين وجندريس، وبقية المناطق في المرحلة الثانية. واعتمدت الشركتان في مبدأ التشغيل على عدادات إلكترونية مسبقة الدفع، تقتضي دفع المشترِك رسمَ اشتراك قيمته 200 ليرة تركية إضافة إلى ثمن العداد.

ومع الوقت بدأت كلتا الشركتين برفع سعر الكيلو واط بشكل تدريجي، للخطين المنزلي والتجاري، ما أدى إلى تزايد الضعوط الشعبية ضد المجالس المحلية وشركتي الكهرباء، فخرجت مظاهرات في مارع واعزاز والباب وصوران وجندريس، وأقام المتظاهرون اعتصامات، احتجاجاً على سياسة المجالس المحلية وطريقة تعاملها مع شركات الكهرباء ورفضاً لرفع أسعار الكيلو واط، فيما تذرّعت شركة“AK Energy” في مدينة الباب عبر بيان لها بأن سبب الارتفاع في الكهرباء يعود مصدره إلى تركيا، وأن الارتفاع جرى بعد الاتفاق مع المجلس المحلي([8])، وعلى خلفية عدم الاستجابة لمطالب الأهالي، أحرق متظاهرون في مدينة عفرين مبنى شركة الكهرباء العاملة في المنطقة، ومبنى المجلس المحلي أيضًا، وأصدرت إدارة “التوجيه المعنوي” في “الجيش الوطني السوري” بيانًا حول المظاهرات نددت بالتكسير والحرق الذي حصل، ودعت للتهدئة والالتزام بتنظيم الاحتجاج([9]).

يُذكر أن أسعار الكيلو واط زادت منذ إيصال الكهرباء في 2019 حتى 2022 بمقدار 188% من 85 قرش إلى 2.45 ليرة تركية للمنزلي، ويوضّح الجدول أدناه سعر الكيلو واط خلال شهر يونيو/حزيران 2022.

تُظهر الأسعار أعلاه زيادة في خط الكهرباء المنزلي في ريف حلب بنسبة 78% عن تركيا، وزيادة على سعر الكيلو واط التجاري بنسبة 63%. وبالنظر إلى ما تعانيه مناطق المعارضة من ظروف نزاع وبيئة مضطربة وارتفاع في الأسعار وفقر ونزوح، لا تتناسب هذه الأسعار مع الوضع المعيشي في المنطقة؛ إذا أُخذ بالاعتبار وسطي الدخل اليومي لمعظم سكان المنطقة بالاعتبار والذي يتراوح بين 20 و 30 ليرة تركية، بالكاد تغطي الاحتياجات الأساسية([12])، ويبلغ استهلاك العائلة للكهرباء في المنطقة وسطياً معدل 150 كيلو واط شهرياً أي ما قيمته 367.5 ليرة تركية([13])، تمثل حوالي 40% من دخل المواطن، في حين تبلغ فاتورة الكهرباء في تركيا 205 ليرات تركية وتمثل 4% من دخل عامل يتقاضى الحد الأدنى للأجور. وأقرّت شركة الكهرباء “Ak energy” في اعزاز رفع مقدار الشريحة الأولى من الكهرباء إلى 200 كيلو واط، بدلًا من 100 كيلو واط، مع الإبقاء على السعر نفسه عند 2.45 ليرة تركية للكيلو واط، على وقع الاحتجاجات الأخيرة، وهو ما لم يغيّر من واقع الحال شيء.

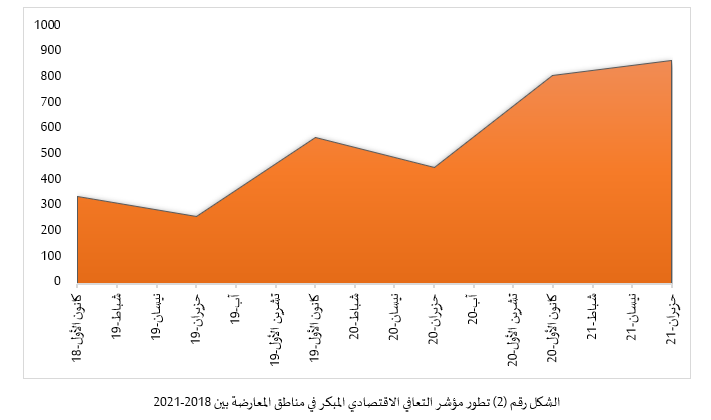

كما زاد ارتفاع سعر الكيلو واط من تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات وتحميلها للمستهلك في نهاية المطاف، ولدى تتبع نشاطات ومشاريع التعافي الاقتصادي المبكر في المنطقة بين 2018 و2021 بحسب مؤشر التعافي الصادر عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، أظهر المؤشر قطاع الصناعة والاتصالات والتمويل الأكثر هشاشة ضمن القطاعات الاقتصادية الأخرى المرصودة، وتعد زيادة حوامل الطاقة، بينها الكهرباء، أحد أهم العوامل التي ساهمت في تثبيط عمل تلك القطاعات([14]).

قراءة في العقود: عقد اعزاز نموذجاً

بالنظر إلى الاتفاقية الموقّعة بين المجلس المحلي في مدينة اعزاز وشركة الكهرباء “AK Energy” يمكن استخلاص عدد من النقاط:

- منح المجلس المحلي للشركة الحق في "توليد وتوزيع الكهرباء" بحسب المادة 2 (موضوع العقد) بدون إيراد أي تفاصيل حول كيفية وحجم توليد الكهرباء والظروف والمسؤوليات الملقاة على عاتق الطرفين، علماً أن المهام الرئيسية التي اضطلعت الشركة بها اقتصرت على استجرار التيار الكهربائي من تركيا وحسب! وألزم المجلس نفسه في البند 4 من المادة السابعة من الأحكام المشتركة بتأمين الأماكن المناسبة لإنشاء محطات شمسية ورياح وغاز طبيعي ومحروقات.

- منح المجلس المحلي للشركة حق الانتفاع في استخدام شبكات الكهرباء والبنى التحتية الموجودة والعربات والمواد الكهربائية في اعزاز بدون أجور خلال مدة العقد حسب البند 1 في المادة 5، علماً أن الشركة تملّصت من تحمل مسؤولية حماية الشبكة الكهربائية، وجعلتها مشتركة مع المجلس المحلي ومديرية الأمن وفق البند 9 من ذات المادة.

- ذكر البند رقم 2 في المادة الخامسة أن الشركة ستوزع الكهرباء للمشتركين دون أي عوائق أو مشاكل، بدون ذكر تفاصيل حول العوائق والمشاكل التي قد تواجهها، فجغرافية مناطق المعارضة لا تزال تعاني من اضطرابات أمنية، مما قد يتسبب في انقطاع الكهرباء وإيقاف العمل من قبل الشركة تحت ذرائع أمنية.

- يعزز البند رقم 3 من المادة الخامسة بيئة الاحتكار من خلال حصر توزيع الكهرباء بالشركة، ومنع إقامة أي شبكة أخرى دون إذن الشركة، ما يحد من قدرة المجلس المحلي على إيجاد حلول وإدخال شركات أخرى على القطاع.

- في البند رقم 6 من المادة 5 ضمنت الشركة عدم توسيع الشبكة الكهربائية على بعد أكثر من 1 كيلو متر من أقرب نقطة شبكة، قبل انتهاء مدة العقد بسنتين، وهو بند غير مُنصِف؛ إذ من المتوقع اتساع رقعة المساكن والمتاجر مع استقرار المنطقة أكثر وظهور حاجة متزايدة لإيصال الكهرباء إليها. ومن ثم يعد هذا البند مخالفة صريحة لنص المادة رقم 1 والتي تشير إلى "إيصال الطاقة الكهربائية للمناطق التابعة للمجلس المحلي في اعزاز والمناطق التي يتخذ المجلس فيها قراراً بغاية زيادة السوية الاقتصادية للمناطق المحررة من الإرهاب في مدينة اعزاز والبلدات التابعة لها"!

- تحميل المجلس والمؤسسات الرسمية (مثل المشافي والمساجد والحدائق والمدارس والجامعات) مسؤولية كبيرة في دفع فواتير الكهرباء، بسعر مخفّض يبلغ 50% عن السعر العام بحسب المادة السادسة، إذ قد تتسبب ظروف صعبة تواجه المجلس والمؤسسات العامة بقطع الكهرباء وتحميلها ديوناً تُضعف من إدارتها واستقلاليتها، ما يصب في مصلحة الشركة في النهاية ويمكنها من فرض شروطها.

- في البند رقم 5 من المادة السابعة أبقت الاتفاقية الباب مفتوحاً أمام حالة التغييرات المفاجئة التي قد تحصل بوضع كلمة "وما شابهها" بعد الكلام عن تغييرات سياسية، حرب، كوارث طبيعية، وأعطى البند للشركة الحق بتغيير شروط العقد بموجب الحالة الواقعة، وعليه يُمكن تغيير شروط العقد إثر ارتفاع أسعار الكهرباء ومعدل التضخم في تركيا على سبيل المثال.

- لم يذكر البند 6 من المادة السابعة تفاصيل عن المخالفات والتعويضات المذكورة في حال عدم الالتزام ببنود الاتفاق، ما ينبئ بحالة من الغموض والمخاطر، ونصّت المواد على أحقية الشركة في فسخ العقد بدون دفع تعويضات إذا أخلّ المجلس بأي بند من بنود الاتفاق، بحسب البند 10 من ذات المادة.

- أظهرت الاتفاقية المجلس مكبلاً وبموقف ضعيف خلال رفع الشركة لسعر الكيلو واط، لعدم وجود تفاصيل في بنود الاتفاق تحمي المجلس وتعطيه حق الرد والنقض بعد رفع الأسعار بشكل لا يتناسب مع قدرة المواطن في المنطقة. ولم تشر الاتفاقية إلى بنود حول إعادة التفاوض على اتفاقية جديدة خلال ظروف معينة، ونصّ البند 12 من المادة 7 على أنه "إذا تبين أن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية لاغٍ أوباطل أو مبطل أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فإن هذا الوضع لا يلغي صحة الأحكام المتبقية من الاتفاق، كلياً أو جزئياً، وإذا تبين أنه يعيق سير العمل يعتبر لاغياً بموجب قانون الديون التركي"، يعد إيراد هذا البند كافياً لعدم السماح للمجلس بطلب تعديل على الاتفاق فيما لو تبين عدم أحقية أحد البنود لسبب من الأسباب، كما لا تترتب أية جزاءات أو تعويضات أو أضرار على الشركة المنفّذة.

- في البند 13 و14 من المادة 7 ضمِنت الشركة حقها أمام المجلس المحلي من خلال التحاكم أمام المحاكم التركية، فيما لم تذكر تفاصيل تنص على خضوع الشركة لقوانين المحاكم التركية أو حتى المحلية في حال حدوث شكاوى ضد الشركة من قبل المجلس والأهالي، وعليه امتلكت الشركة هامش حركة أكبر من المجلس المحلي وباتت صاحبة موقف أقوى في آليات التحاكم.

خلاصة وتوصيات

ذكرت الاتفاقية الموقّعة بين اعزاز وشركة “AK Energy” أن الغاية من الاتفاقية هي "زيادة السوية الاقتصادية للمناطق المحررة من الإرهاب في مدينة اعزاز والبلدات التابعة لها"، في حين أن أسعار الكهرباء خلال السنوات الثلاث الماضية زادت الأعباء المعيشية على المواطن ومشاكل قطاع الصناعة، وفاقت تسعيرة الكيلو واط الأسعار في تركيا، ما أدى لخروج مظاهرات في العديد من البلدات والمدن احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والانقطاع المتكرر ضد المجالس المحلية والشركتين، كأحد ديناميات الضغط من المجتمع المحلي على الشركتين.

وبهدف تحسين بيئة التفاوض واكتساب أوراق قوة يمكن العمل على عدة نقاط من بينها:

- تشكيل مظلة إدارية واحدة تمثل كافة المجالس المحلية في المنطقة تتمتع بإدارة تكنوقراط تضم أشخاصاً لديهم خلفية إدارية وقانونية واستثمارية، وتشرف على إدارة الاستثمارات في المنطقة ككل من خلال طرح العروض والمناقصات والبت بها، وأخذ العرض الأفضل الذي يراعي المصلحة الوطنية، ومن شأن العمل على هذه المظلة إظهار المنطقة ككتلة إدارية موحّدة لديها جبهة عمل تفاوض باسمها وتعنى بكافة الشؤون القانونية والاستثمارية.

- يمكن للمجالس المحلية الابتعاد عن خصخصة القطاعات في المرحلة الحالية، والتوجه إلى نموذج المشاركة بين القطاع العام والخاص، ومن بين عقود العمل التي يمكن الاعتماد عليها خلال هذه الآونة (ابنِ، شغّل، انقل) والذي يقضي بمنح حق التملك والمشاركة في الأرباح مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية لمدة 20 إلى 30 سنة، على أن يعود المشروع لملكية الكيان الحكومي بعد انتهاء المدة المتفق عليها، ويمكّن هذا النوع من العقود هامشاً أوسع للمجلس المحلي أثناء عملية التفاوض وآليات صنع القرار، فضلاً عن تصميم العقد ووضع شروط تتوافق مع مصلحة المواطن والشركات المحلية بالدرجة الأولى.

- تأسيس شركة محلية في قطاع الكهرباء باسم "شركة الكهرباء الوطنية" من قبل المجالس المحلية وتسجيلها في تركيا بعد جمع الأموال المطلوبة لتمويل هكذا مشروع، ومن ثم التفاوض مع كلتا الشركتين لشراء حصصهما أو تقليلهما للحد الأدنى، أو يمكن للشركة الوليدة استجرار الكهرباء من تركيا كمشغّل ثالث للكهرباء في المنطقة ومنافسة الشركتين في الخدمة وإرغامهما على تعديل الأسعار.

- إعادة التفاوض مع كلتا الشركتين وكتابة عقود جديدة تضمن استحواذ المجالس على نسبة لا تقل عن 50% تحافظ من خلالها على الكتلة المعطّلة في عملية اتخاذ أي قرار لا يتصل بالمصلحة العامة، وتحتاج إعادة التفاوض إلى تعزيز دور اللجان القانونية في المجالس المحلية لفهم تفاصيل العقود وإيجاد ثغرات قانونية تمكّن المجلس من إعادة التفاوض وكتابة بنود أكثر تفصيلاً تحل المشاكل العالقة، وتضمن أسعار مخفضة، وعدم تمرير أي اتفاقية في المستقبل بدون إمضاء اللجنة القانونية عليها، ونشر مذكرة التفاهم للعلن.

- تشجيع المجتمع المدني والقطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة على تأسيس شركات في الطاقة البديلة وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح وغاز الميثان وتوفيرها للبلدات والمدن والمؤسسات العامة، ومنافسة الشركتين في تزويد المصانع والمعامل والمتاجر بالكهرباء بأسعار منافسة تسهم في دفع عملية الإنتاج نحو الأمام، بعد اعتماد آليات واضحة للحقوق والاستثمار والأصول والأرباح.

وأخيراً، من شأن ما سبق دعم المقاربة التي تذهب إليها هذه الورقة في دعم قدرة المجالس المحلية على التفاوض لإنعاش القطاعات الاستراتيجية التي تضررت خلال فترة الحرب والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن ونقل عملية التعافي الاقتصادي المبكر نحو إعادة الإعمار، كما ستبقيها أكثر مرونة أمام دخول مشاريع دولية ذات رؤوس أموال كبيرة.

([1]) Developments in north-west Syria and Ras Al Ain – Tell Abiad Situation Report No. 33, November 2021

([2]) مقابلات أجراها الباحث مع عوائل في اعزاز والباب وعفرين ومارع وإدلب عبر الهاتف في 9/5/2022.

([3]) انظر تطوير البيئة التمويلية في مناطق المعارضة، مركز عمران للدارسات الاستراتيجية، 17/3/2022، رابط: https://cutt.ly/tG6IiFF

([1]) North West Syria, OCHA, situation report, link: https://reports.unocha.org/en/country/syria/ visit: 10/5/2022

([2] (تغير أسعار الأمبيرات في عفرين، راديو روزنة، 29/8/2016، رابط: https://cutt.ly/CG54t1M

([3] ( الأمبيرات ترهق أهالي مدينة الباب في ريف حلب، عنب بلدي، 1/12/2019، رابط: https://www.enabbaladi.net/archives/346167 تم احتساب سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار على سعر 922 ليرة حسب سعر الصرف السائد في السوق السوداء في دمشق بحسب نشرة الليرة السورية اليوم في 29 ديسمبر/ كانون الأول، رابط: https://sp-today.com/en/currency/us_dollar/city/damascus

([4]) تعود ملكية الشركة للسوري إبراهيم خليل بنسبة 31% والأسهم الأخرى يمتلكها حسن تتر بنسبة 25%، ورجب شوبان بنسبة 20%، وياسين يوجيل بنسبة 24 %

([5]) شركة “Ak Energy” العاملة في سوريا ليست “Ak Enerji” التركية، عنب بلدي، 20/2/2022، رابط: https://www.enabbaladi.net/archives/549353#ixzz7Smj7WGug

([6]) تأسست على يد رجال أعمال سوريين يعملون في مجال الانترنت والمقاولات هم: مؤيد علي حميدي وضياء مصطفى قدور ومحمود أحمد قدور.

([7]) ريف حلب... أول شركة سورية تدخل بعقد استثمار لتوصيل الكهرباء، عنب بلدي، 6/4/2019، رابط: https://www.enabbaladi.net/archives/292826#ixzz7SmlFlXUv

([8]) الكهرباء تشعل فتيل المظاهرات في أرياف حلب، عنب بلدي، 5/1/2022، رابط: https://www.enabbaladi.net/archives/537364

([9]) “الجيش الوطني” يدعو إلى تهدئة احتجاجات الكهرباء في ريف حلب، عنب بلدي، 4/6/2022، رابط: https://www.enabbaladi.net/archives/578769

([10]) تم احتساب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار عند 16.5 ليرة.

([11]) تقسم أسعار الكهرباء للخطوط المنزلية في تركيا إلى ثلاثة أقسام حسب المدة الزمنية: فترة الاستهلاك العادي: من الساعة السادسة صباحاً وحتى الخامسة عصراً بسعر 1.37 ليرة، وفترة الذروة: من الساعة الخامسة عصراً وحتى العاشرة ليلاً 2.15 ليرة، والفترة المخفضة: من العاشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً 0.74 قرش.

([12]) Developments in north-west Syria and Ras Al Ain – Tell Abiad Situation Report No. 33, November 2021

([13]) مقابلات أجراها الباحث مع عوائل في اعزاز والباب وعفرين ومارع وإدلب عبر الهاتف في 9/5/2022.

([14]) انظر تطوير البيئة التمويلية في مناطق المعارضة، مركز عمران للدارسات الاستراتيجية، 17/3/2022، رابط: https://cutt.ly/tG6IiFF

التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق المعارضة خلال النصف الثاني من 2021

ملخص تنفيذي

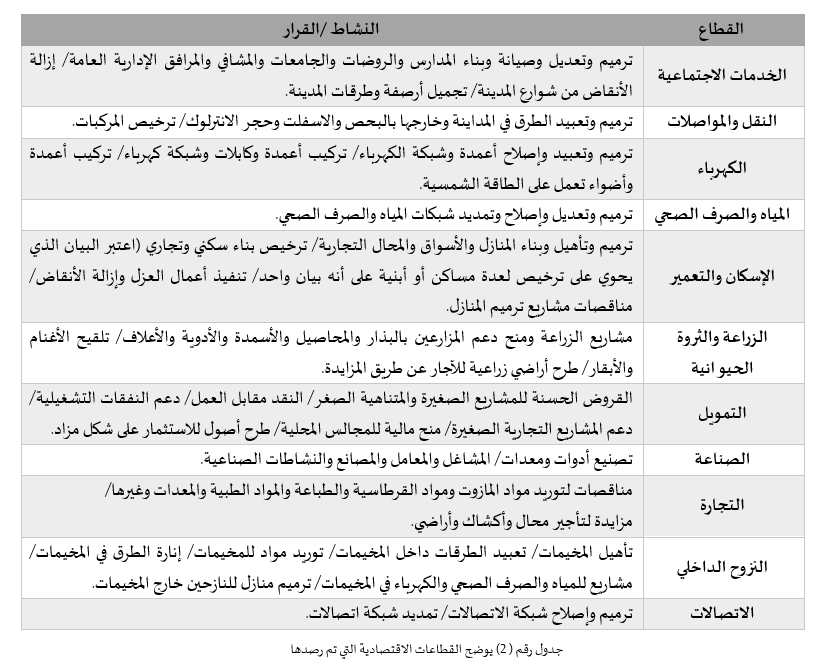

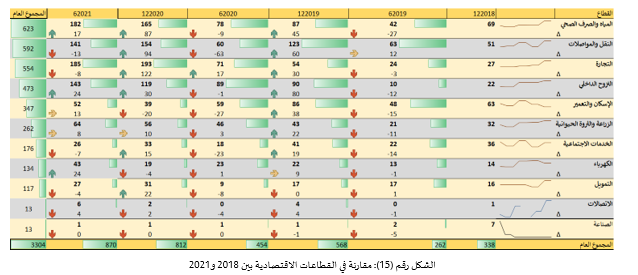

- تم تنفيذ 766 مشروعاً ونشاطاً في مناطق المعارضة بالشمال، ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، خلال النصف الثاني من 2021، بانخفاض عن النصف الأول 2021 بنسبة 11% أو بواقع 104 مشروعاً. وفي رصد للعدد الإجمالي لمشاريع في التعافي الاقتصادي المبكر أظهر التقرير تنفيذ 4070 مشروعاً بين 2018 و2021 في مناطق المعارضة.

- استحوذ قطاع النقل والمواصلات على النسبة الأكبر للمشاريع المنفّذة (193 مشروع) ثم قطاع التجارة (169 مشروع) وقطاع المياه والصرف الصحي (123 مشروع) ويليه قطاع النزوح الداخلي (104 مشروع) وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية (61 مشروع) والإسكان والتعمير (60 مشروع).

- يلحظ التقرير عدة قضايا منها ارتفاع الأعمال المنفّذة في إدلب وريفها بواقع 55% لإدلب (419 مشروع) مقارنة بالمشاريع المنفّذة في حلب وريفها بواقع 45% (347 مشروع)؛ وتم تسجيل 1862 فرصة عمل في العديد من القطاعات تركزت معظمها في القطاع الطبي والنزوح الداخلي، ومن بين القرارات والإعلانات البارزة للمجالس المحلية والمنظمات تم عقد اجتماعات بين منظمات لوضع خطة لزراعة القمح وتنظيم عملية الزراعة، وإطلاق جمعية مزارعي البطاطا بالتعاون والتنسيق بين مؤسسة إكثار البذار وكل من المجلس المحلي في مارع وصوران والراعي، وإقرار المجلس المحلي في مدينة الباب سعر الكيلو واط 88.8 قرش لخط الكهرباء المنزلي و1.15 لخط الكهرباء التجاري، كما تم تحديد سعر ربطة الخبز بليرتين تركيتين.

- من بين نقاط الضعف التي أوردها التقرير عدم توحيد آليات النشر ورصد النشاطات والمشاريع، يصعّب مهمة البحث والتدقيق على المشاريع والنشاطات المنفّذة ويجعل من الأرقام تفتقر للدقة المطلوبة لتقييم اقتصاد المنطقة، وجفاف واضح في البيئة القانونية بالشكل الذي يعطّل عملية التمويل ورفد المنطقة بالاستثمارات الصناعية والزراعية الكفيلة بتطوير اقتصاد المنطقة.

- ومن بين نقاط القوة التي لحظها التقرير؛ استمرار العمل في بناء وحدات سكنية ونقل النازحين إليها، والاعتماد على طاقة الشمس في توليد الطاقة الكهربائية في مضخّات المياه وإنارة الطرقات، فضلاً عن تعبيد وتأهيل المزيد من الطرقات والساحات والأسواق، بالإسفلت وحجر الأنترلوك.

- ويوصي التقرير بتوجيه المجالس المحلية والمنظمات على اعتماد آلية نشر موحدة لدى تنفيذ المشاريع، بحيث توجِد شبكة تواصل بين المجالس والمنظمات والعمل على خط مشترك في هذا الشأن، وتأسيس "جمعية زراعية وطنية" للنهوض بقطاع الزراعة تجمع الفلاحين والنقابات الزراعية للعمل على تنفيذ أجندة وطنية تصب في صالح المنطقة، وأوصى التقرير بتشكيل "هيئة إدارة المشاريع" لتذليل كافة الصعوبات التي يعاني منها قطاع التمويل، من قوننة وتعبئة المدخرات المحلية وإنتاج وتسويق.

حول التقرير: المنهجية والأدوات

يحاول تقرير التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق المعارضة في مدن وبلدات "درع الفرات"، و"عفرين"، ومحافظة إدلب استكمال ما بدأه منذ النصف الثاني لعام 2018 عبر رصد نشاطات الفاعلين من مجالس محلية ومنظمات خلال النصف الثاني لعام 2021 بين تموز وكانون الأول. ويهدف التقرير لتشخيص وفهم ما يلي:

- حركية النشاطات والأعمال المنجزة في المنطقة المحددة وبالتالي قياس تطور الاقتصادات المحلية ومقارنة المناطق والقطاعات مع بعضها البعض؛

- قدرة الفواعل على إيجاد بيئة آمنة للعمل والاستثمار تؤدي إلى خلق فرص عمل والقيام بأعمال ونشاطات متنوعة وتحريك الطلب المحلي؛

- قدرة المجالس المحلية على لعب دور حوكمي وتوقيع مذكرات تفاهم مع الشركات والمنظمات تسهم في رفد عملية التعافي المبكر بالنشاطات اللازمة؛

- معرفة حجم ما تصدره المجالس من تشريعات وقرارات وتعميمات والدور التشريعي الذي تلعبه المجالس في مأسسة العمل وضبط آليات العمل فيها.

وتتشكل أهمية هذا التقرير من قدرته على تشخيص حركة الانجاز في المشاريع الاقتصادية والتنموية المنفّذة بعموم المناطق التي يتم رصدها وتقييم الإيجابيات والسلبيات، مما يشكل دافعاً وإسهاماً لصنّاع القرار والفواعل لتوجيه الدعم وسد الثغرات في القطاعات الاقتصادية.

ركّز التقرير خلال عملية الرصد على المدن الرئيسية والبلدات المبين في الجدول رقم (2) التي شهدت نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً، ووفقاً للتصنيف الصناعي المعياري الدولي، كما تم الاعتماد على المعرّفات الرسمية للمجالس المحلية والمنظّمات العاملة على "فيس بوك" و"تليغرام" وتسجيل نشاطاتها وتقاريرها الدورية الموضّحة بالجدول رقم (1)، وفق معادلة رصد مضبوطة تؤمّن القدرة على تحليل البيانات وفق مستويين، المستوى الأول مستوى القطاعات الاقتصادية، والثاني وفقاً للمستوى الجغرافي.

يوضّح الجدول أدناه خارطة الفواعل التي يرصد التقرير أنشطتها التنموية والخدمية والاقتصادية

كما يظهر الجدول أدناه القطاعات ونوعية النشاطات/ القرارات المرصودة:

أولاً: مؤشرات التعافي الاقتصادي المبكر في النصف الثاني من عام 2021

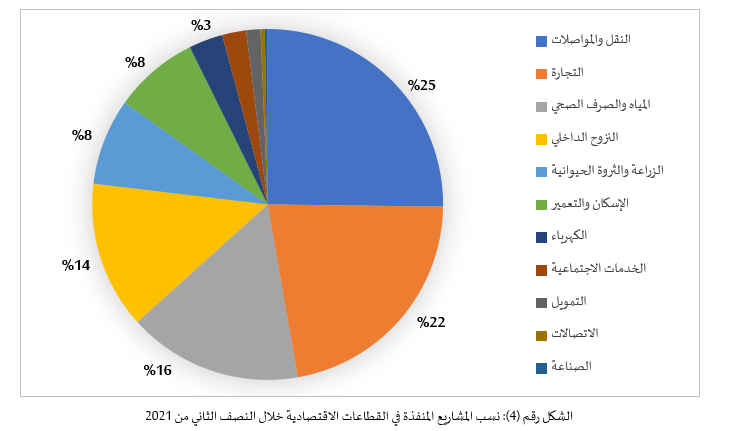

تم تنفيذ 766 مشروعاً ونشاطاً في مناطق المعارضة بالشمال، ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، بانخفاض عن النصف الأول بنسبة 11% أو بواقع 104 مشروعاً. وحسب الشكل رقم (1) ورقم (4) يوضحّان عدد ونسب المشاريع في المنطقة، وكانت ضمن قطاع النقل والمواصلات (193 مشروع) بنسبة 25% وقطاع التجارة (169 مشروع) بنسبة 22% وقطاع لمياه والصرف الصحي (123 مشروع) بنسبة 16% وقطاع النزوح الداخلي في المرتبة الرابعة بواقع (104 مشروع) وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية (61 مشروع) وقطاع الإسكان والتعمير (60 مشروع).

وحافظت إدلب على تنفيذ النسبة الأكبر من المشاريع والنشاطات بواقع 55% (419 مشروع) مقارنة مع ريف حلب (347 مشروع) كما يظهر في الشكل رقم (2).

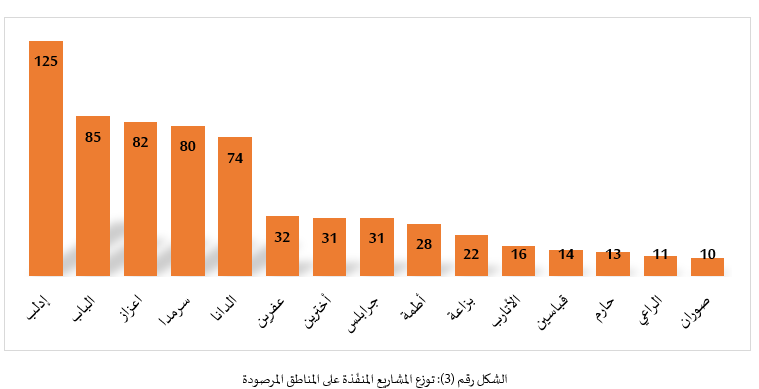

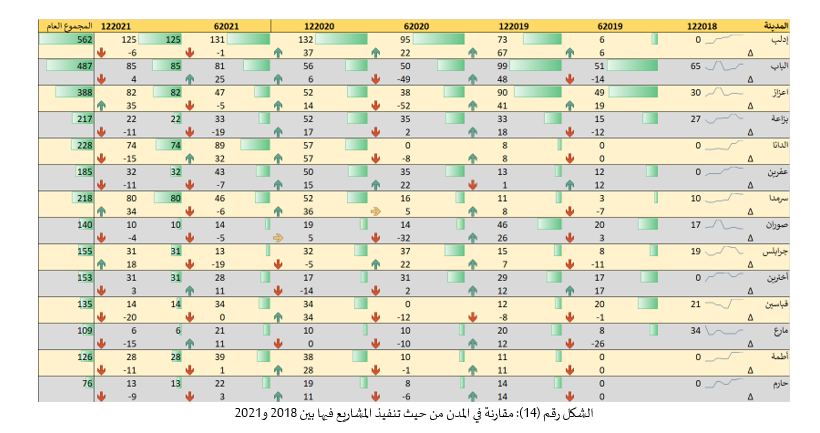

وبشكل أكثر تفصيلاً يُظهر الشكل رقم (3) توزع المشاريع على المناطق المرصودة؛ حيث حلّت مدينة إدلب في المرتبة الأولى (125 مشاريع) في المؤشر للمرة الرابعة، وجاءت بعدها مدن الباب (85 مشروع) واعزاز (82 مشروع) وسرمدا (80 مشروع)، إضافة إلى مدن الدانا وعفرين وأخترين، ويعود تركز المشاريع في هذه المدن إلى عدة عوامل لعلّ أبرزها تركز عدد كبير من المخيمات فيها وبالتالي وجود معظم المنظمات والمحلية والأجنبية، واحتواءها على أسواق تجارية.

ومن بين أبرز القرارات والإعلانات التي تم اتخاذها والإعلان بها من قبل المجالس المحلية والمنظمات خلال هذه الفترة: عقد اجتماعات لعدة منظمات لوضع خطة لزراعة القمح وتنظيم زراعة وتصرف المحصول، وأطلق المجلس المحلي في مارع وصوران والراعي جمعية مزارعي البطاطا بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة إكثار البذار، أما في إدلب فقد أعلن الاتحاد العام للفلاحين ومديرية زراعة إدلب أنها تتابع تشكيل الجمعيات الفلاحية في المدن والبلدات والقرى لتنظيم عمل الفلاحين وزراعاتهم وحل مشاكلهم العالقة، وأقر المجلس المحلي في مدينة الباب سعر الكيلو واط 88.8 قرش لخط الكهرباء المنزلي و1.15 لخط الكهرباء التجاري، كما تم تحديد سعر ربطة الخبز بليرتين تركيتين، وتم عقد مذكرتي تفاهم في الراعي واعزاز أحدهما لتعبيد الطرقات والأخرى لتقديم 50% من مادة الطحين للمجلس المحلي في الراعي لبيع ربطة الخبز للمواطن بسعر ليرة تركية، كما وفرت المنظمات والمجالس المحلية نحو 1862 فرصة عمل خلال الفترة المرصودة بزيادة 832 فرصة عن النصف السابق بنسبة 80%، معظمها عقود مؤقتة بين شهر و6 أشهر وسنة، وتركزت في القطاع الطبي من قبل منظمات "سيريا ريليف"، و"تكافل الشام"، و"المؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية" و"يداً بيد للاغاثة والتنمية" وغيرها.

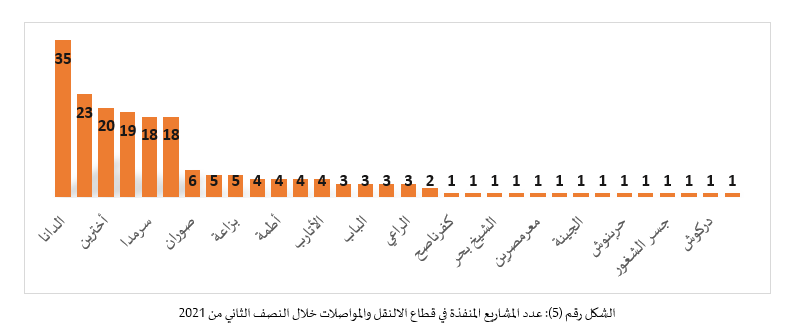

استحوذ قطاع النقل والمواصلات على المرتبة الأولى ضمن مؤشر التعافي بواقع 193 مشروعاً، بارتفاع عن النصف السابق بـ52 مشروعاً، وحازت الدانا واعزاز وأخترين وعفرين على المراتب الأربعة الأولى بين المناطق التي تم رصدها كما يظهر في الشكل أدناه. ومن بين المشاريع المنفّذة استمرار رصف الطرقات الفرعية والساحات بحجر الانترلوك، وتعبيد الطرقات بالإسفلت بين اعزاز وكفركلبين، وكفركلبين وكلجبرين، والسلامة وشمارين، وشمارين وسجو وغيرها، وشهدت هذه الفترة أيضاً تأهيل العديد من الطرقات المؤدية إلى تجمعات المخيمات وربطها مع القرى المجاورة لسهولة نقل الخدمات إليها.

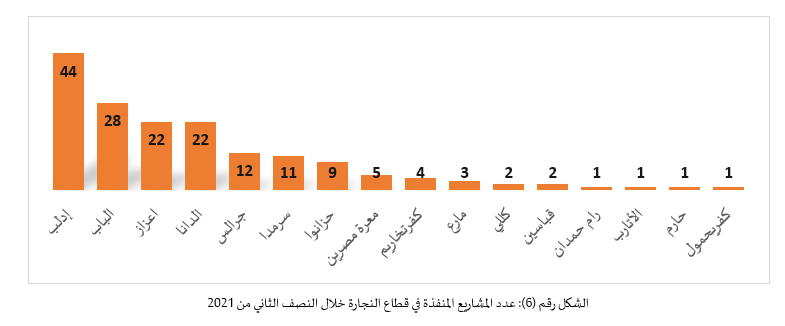

وتم تنفيذ 169 مشروعاً في قطاع التجارة جاءت إدلب في المرتبة الاولى بـ44 مشروعاً تلتها الباب واعزاز والدانا على التوالي، ولا تزال السمة الرئيسية في هذا القطاع هو إصدار المنظمات العاملة والمجالس المحلية مناقصات لتوريد أدوات طبية ووقود وقرطاسية وخدمات طباعة وطحين وتقديم عروض لاستئجار سيارات وسواها، ومن بين المنظمات التي تقدم مناقصات وتساعد على تنشيط هذا القطاع مؤسسة بناء للتنمية، ومنظمة بنيان، والرابطة الطبية للمغتربين، وجمعية عطاء وغيرها.

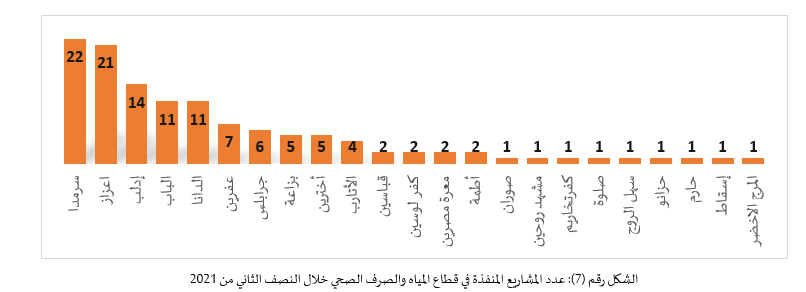

وفيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي تم تنفيذ 123 مشروعاً في المنطقة كما يُظهر الشكل أدناه، وتربّعت مدينة سرمدا على رأس القائمة بواقع 22 مشروعاً، تلتها مدينتي اعزاز (21 مشروع) وإدلب (14 مشروع)، ويعد هذا القطاع أحد القطاعات الحيوية ضمن مؤشر التعافي وساهم العمل عليه خلال الشهور الماضية في تحسن وضع البنية التحتية للمياه وطرق إيصالها للسكان والمخيمات، وأشارت إحصائية لوحدة تنسيق الدعم إلى طرق إيصال المياه في الشمال السوري في تشرين الأول 2021 وجاءت النسب: 89% بواسطة شبكة مياه و6% عبر الصهاريج و1% منهل.

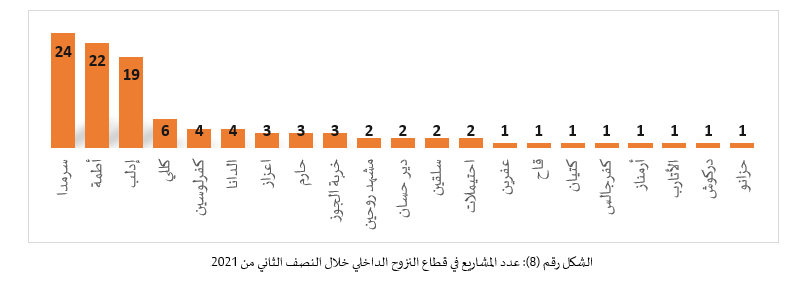

وبالانتقال إلى قطاع النزوح الداخلي، انخفض عدد المشاريع في هذا القطاع عن النصف السابق بواقع 41 مشروعاً إذ تم تنفيذ 104 مشاريع خلال النصف الثاني من 2021 حيث نفّذ في سرمدا (24 مشروعاً) وأطمة (22 مشروعاً) وإدلب (19 مشروعاً)، نظراً إلى كثافة أعداد النازحين والمخيمات فيها، وشملت الأعمال تقديم خدمات البنية التحتية في المخيمات وترميم المنازل لتحسين الظروف المعيشية للنازحين القاطنين فيها، وأوردت نشرة لوحدة تنسيق الدعم أن 62% من الطرق ضمن المخيمات معبدة أو مرصوفة فيما لا تزال 38% تحتاج إلى رصف وتعبيد.

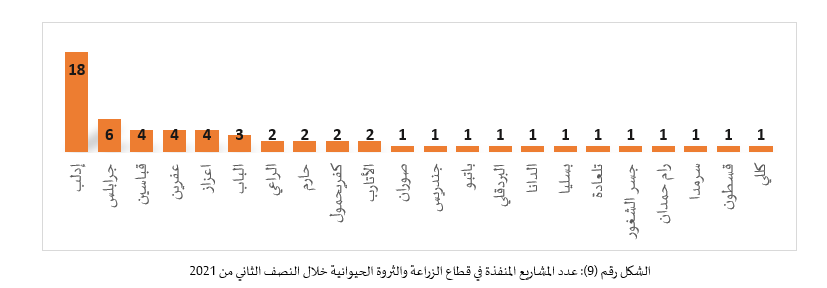

بالنسبة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية فقد تم تنفيذ 61 مشروعاً أقل بـثلاثة مشاريع عن النصف السابق، جاءت إدلب في المرتبة الأولى (18 مشروعاً) تلتها جرابلس (6 مشاريع) وقباسين وعفرين واعزاز (4 مشاريع) لكل منها، وتضمنت هذه الفترة دعم الفلاحين بالمواد الأساسية لدعم المحاصيل الزراعية، وتسليم قروض حسنة للمزارعين، ومتابعة حثيثة للمحصول من قبل المنظمات للتدخل في الأوقات المناسبة ومساعدة الفلاح على جني المحصول. وألقت المجالس المحلية الضوء أكثر على قطاع الزراعة من خلال دعم تأسيس جمعيات للمزارعين وتأسيس اتحاد عام لهم، واجتماع عدة منظمات في اعزاز لوضع خطة لزراعة القمح في المنطقة.

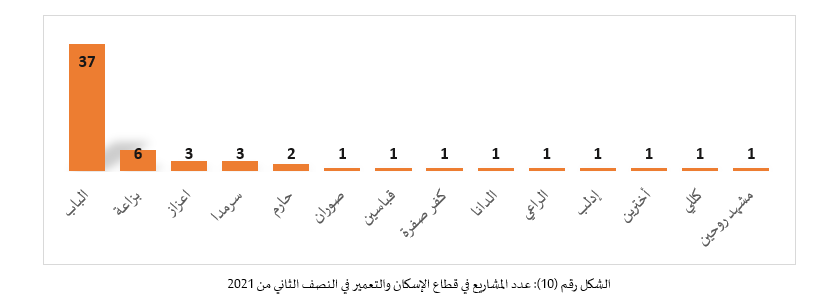

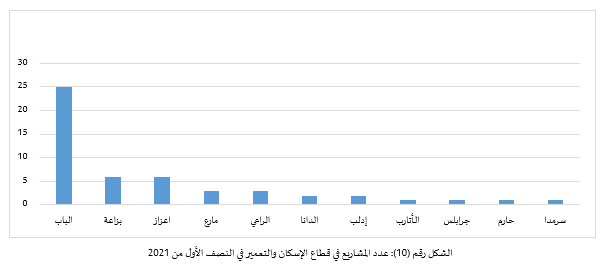

وسجّل قطاع الإسكان والتعمير تنفيذ 60 مشروعاً بزيادة 8 مشاريع عن النصف السابق، كما يظهر في الشكل أدناه، وبقيت مدينة الباب في قمة المؤشر بواقع 37 مشروعاً بدافع إصدار تراخيص على الشيوع لبناء سكني وتجاري، واستمرت مشاريع نقل المخيمات إلى مجمعات سكنية تتسع لمئات العائلات ومجهّزة بكافة الخدمات، وألقى "فريق ملهم التطوعي" على نقطة مهمة في هذا الإطار عندما تمكن من جمع تبرعات بأكثر من 2 مليون دولار لبناء وحدات سكنية للنازحين عوضاً عن الخيمة، وأنهى العمل في مدينة اعزاز على مشروعي أوتاد الذي يضم 320 وحدة سكنية، وقرية ملهم التي تضم 300 وحدة، وجهّزت منظمة إحسان 247 وحدة سكنية في بلدة كفرصفرة، والانتهاء من "قرية التميز الإنساني" من قبل منظمة وطن في مدينة حارم، وتم نقل 453 عائلة من المخيمات إلى مساكن جاهزة في قرية الزيتون في مدينة الدانا من قبل مديرية الشؤون الإنسانية. ومن بين المشاريع البارزة التي تم العمل عليها في هذه الفترة؛ بناء منطقة حرفية في اعزاز، وسوق من 39 محل في الراعي، وبدء العمل على مدينة صناعية في صوران.

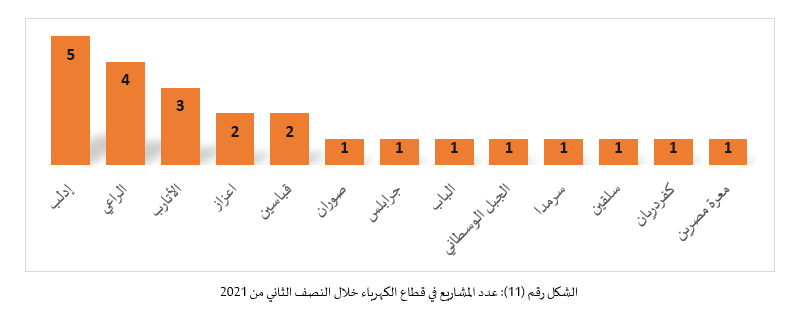

ونفذت المجالس المحلية والمنظمات 24 مشروعاً في قطاع الكهرباء خلال هذه الفترة أقل بمشروعين عن النصف السابق. وجاءت إدلب على رأس القائمة بـ5 مشاريع والراعي بـ4 مشاريع وبعدها الأتارب، وتم خلالها إيصال الكهرباء للبلدات ولمدن وتجهيز أعمدة إنارة للمحلّق الغربي الشمالي في اعزاز، وعلى طريق معبر السلامة، وفي الراعي وقباسين وسلقين، ونفّذت العديد من المنظمات مشاريع توليد طاقة كهربائية عبر تركيب المئات من ألواح الطاقة الشمسية في محطات ضخ المياه لتخديم النازحين في المخيمات في كفردريان وصوران وإدلب والأتارب.

فيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية فقد تم تنفيذ 17 مشروعاً أقل بـ9 مشاريع عن النصف السابق، حيث تم بناء مدرسة "حق الشام" في مدينة الباب، ومدرسة في أخترين، ومستوصف في صلوة، وتم تأهيل 6 مدارس في مدينة اعزاز، وتأهيل عدد من المدراس في عفرين، وغيرها.

وفيما يتعلق بقطاع التمويل، تم تنفيذ 10 مشاريع في بزاعة والباب واعزاز والراعي وأخترين وإدلب ومن بين المشاريع التي يتم تنفيذها، النقد مقابل العمل التي تستهدف أعمال النظافة العامة والمشاريع الخدمية، وطرح مزادات لاستثمار محال وصالات تجارية، وتم طرح معمل غاز وأراضي زراعية ومحل تجاري وحديقة للاستثمار في بزاعة.

كما تم تنفيذ 3 مشاريع في قطاع الاتصالات، بينها إصلاح خط الهاتف الواصل بين إدلب وعربيتا، وصيانة وتمديد خطوط للهاتف الأرضي في إدلب. أما في قطاع الصناعة فقد تم تنفيذ مشروع يتعلق بتجهيز معمل لصناعة حجر الانترلوك في مدينة جرابلس، ومشروع بناء محطة مفاعل معالجة لاهوائية للصرف الصحي في بلدة باتبو.

أخيراً، يمكن القول إن النصف الثاني من 2021 انخفضت عدد المشاريع فيه بواقع 104 مشاريع، وبقي تركز المشاريع في قطاعات النقل والمياه والتجارة في سلم أولويات المنظمات العاملة والمجالس المحلية، ولا تزال إدلب تتفوق بعدد المشاريع على ريف حلب بواقع 55% لإدلب مقابل 45% لريف حلب. وتم تسجيل 1862 فرصة عمل أوجدت من قبل المنظمات والمجالس المحلية في مختلق القطاعات الاقتصادية، وتركز معظمها في القطاع الطبي وهو مؤشر يؤكد على آثار الحرب واحتياجات المنطقة في هذا القطاع.

ثانياً: التقييم العام

يُظهر الشكل رقم (13) المسح القطاعي على مشاريع التعافي في مناطق المعارضة من النصف الثاني في 2018 حتى النصف الثاني في 2021 أنجز خلالها 4070 مشروعاً معظمها في قطاع النقل والمواصلات تلاها المياه والصرف الصحي ومن ثم قطاع التجارة، وقد شكّلت هذه القطاعات بما رفدته من مشاريع ونشاطات قاطرة عملية التعافي في المنطقة على مدار الفترة الماضية واستطاعت تقديم الخدمات الأساسية الأشد احتياجاً للسكان من مياه وطرقات، فيما حازت قطاعات الصناعة والاتصالات والتمويل على الاهتمام الأقل بين القطاعات المرصودة فضلاً عن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية الذي نفذ فيه 323 مشروعاً، وهي إشارة إلى خلل يحتاج إلى تضافر الجهود لدفع هذه القطاعات وإعادة التوازن للمنطقة، باعتمادها على الموارد المحلية المتوفرة لإحلال جزء من الواردات وعدم الاعتماد على الخارج بنسبة عالية. كما يشكل قطاع النزوح الداخلي (577 مشروعاً) تحدٍ كبير للمنطقة بالمنهجية المتبعة في تخديم النازحين في المخيمات، وقد بدأت العديد من المنظمات الاعتماد على بناء منازل سكنية وتنقل سكان المخيمات إليها، إلا أن العدد الكبير للمخيمات يحتاج لتضافر عدد أكثر من المنظمات للعمل على خطة تضمن إنهاء المخيمات ومشاكلها.

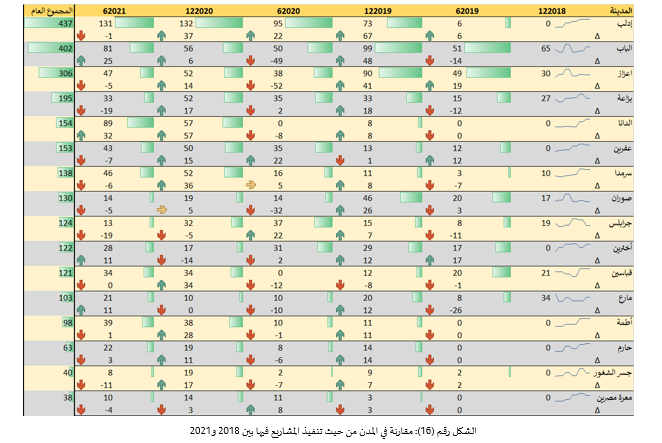

وفيما يتعلق بتوزع المشاريع على البلدات والمدن يُظهر الشكل رقم (14) مدينة إدلب على رأس قائمة المدن الأكثر تنفيذاً للمشاريع بواقع 562 مشروعاً، وتلتها مدينتي الباب واعزاز 487 و388 على التوالي. وساهم تركز المنظمات المحلية والأجنبية من جانب، والمخيمات من جانب آخر إلى استقطاب هذه المدن مشاريع بشكل أكثر من بقية المدن الأخرى. ومن جانب آخر يلحظ التقرير التغيرات الجذرية التي حلّت ببعض القرى والبلدات الصغيرة بتحولها إلى حواضن كبيرة إثر تدفق النازحين وإنشاء المخيمات فيها ونشاط المنظمات والمجالس المحلية فيها، مثل بزّاعة والدانا وسرمدا، على حساب المدن الكبيرة والتي كانت تشكل مراكز جذب تجاري واقتصادي مثل عفرين وحارم وغيرها.

تبين نتائج الرصد في النصف الثاني لعام 2021 جملة من نقاط القوة والضعف قي القطاعات المرصودة في مناطق "درع الفرات" و"عفرين" ومحافظة إدلب، فبالنسبة لنقاط الضعف يمكن شملها بالنقاط الآتية:

- عدم توحيد آليات نشر المشاريع فضلاً عن وجود مكتب إحصائي يقوم بمهام الإحصاء، يصعّب مهمة البحث والتدقيق على المشاريع والنشاطات المنفّذة في المنطقة ويجعل من الأرقام تفتقر للدقة المطلوبة لتقييم اقتصاد المنطقة.

- تعاني المنطقة من جفاف قانوني يعطّل بيئة التمويل وبالتالي قطاعي الصناعة والزراعة بشكل أساسي، إذ تساعد القوانين والتشريعات ضمن بيئة قانونية مواتية إلى تشجيع رأس المال الوطني بالدرجة الأولى للعمل والاستثمار بشكل أكبر، وإضفاء أجواء الثقة بالشكل الذي يساهم في رفد المنطقة بالتطور المطلوب.

- يؤدي تركز المشاريع في مناطق محددة إلى تشوهات اقتصادية مستقبلية من قبيل استقطاب أناس للعمل في مدن محددة وما يتبعها من ارتفاع في الأسعار وتوسع سكني أفقي وعامودي وعدم استيعاب البنية التحتية لهذا التوسع، وهو ما يحدث فجوات عدّة بين البلدات والمدن في المنطقة.

أما بالنسبة لنقاط القوة التي يسجلها التقرير:

- اعتماد المنظمات على توليد الكهرباء في مضخات المياه وإنارة الطرقات على ألواح الطاقة الشمسية، يقدّم مرونة عالية في هذا القطاع وبالنظر إلى حجم الصعوبات التي تواجه المنطقة في ظل عدم توفر موارد مستقرة للوقود، ومن شأن اعتماد هذه الطريقة وتوسعها إلى ابتكار نموذج جديد في توليد الطاقة الكهربائية كبديل عن الطاقة التقليدية.

- تعبيد وتأهيل المزيد من الطرقات والساحات والأسواق، بالإسفلت وحجر الإنترلوك، حيث يتم تشبيك المدن والقرى ببعضها البعض بالشكل الذي يسهّل عملية تنقل المدنيين والتجارة المحلية.

- بناء المنظمات مئات الوحدات السكنية الجاهزة ونقل العوائل النازحة إليها، بالشكل الذي يساهم في تخفيف الأعباء على المنطقة، وتوجيه الموارد المالية من المخيمات إلى أبواب وقطاعات اقتصادية أخرى.

- ويُضاف إلى ما سبق بناء مفاعل لاهوائي لمعالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة، وهي خطوة ولا شك مهمة ولا بد أن يتبعها خطوات أخرى من قبيل معالجة النفايات والاستفادة من الطاقة المتولدة.

توصيات ختامية

يورد التقرير توصيتين من شأنهما رفد عملية التعافي الاقتصادي المبكر مزيداً من التنسيق في المنطقة وفواعلها، ومزيداً من العمل في القطاعات غير الفاعلة حتى الآن:

- يمكن للمجالس المحلية والمنظمات الاعتماد على آلية نشر موحدة لدى تنفيذ المشاريع إلى حين تأسيس مكتب إحصائي لديه منهجية واضحة ويعتمد على طريقة عمل احترافية في هذا الخصوص، من شأن هذه الطريقة إيجاد شبكة تواصل بين المجالس والمنظمات والعمل ضمن خطة مشتركة لا تتطلب الكثير من التنسيق والتشابكات الإدارية.

- وللنهوض بقطاع الزراعة يمكن العمل على تأسيس "جمعية زراعة وطنية" تجمع الفلاحين والنقابات الزراعية ينتخبون إدارة تعمل على تنفيذ أجندة وطنية تصب في صالح المنطقة وتصمم طريقة تتناسب وظروف المنطقة التي تمر فيها.

- تطوير القطاع التمويلي متلازمة ضرورية للنهوض بالاقتصاد المحلي، ومن شأن العمل مع المجالس المحلية والمنظمات وغرف التجارة والصناعة في تشكيل "هيئة إدارة المشاريع" على تذليل كافة الصعوبات التي يعاني منها قطاع التمويل، من قوننة وتعبئة المدخرات المحلية وإنتاج وتسويق.

تطوير البيئة التمويلية في مناطق المعارضة

مدخل

خلال متابعة حركية أنشطة التعافي المبكر في مناطق المعارضة في ريف حلب ومحافظة إدلب يمكن ملاحظة انحسار المشاريع المنفّذة ضمن قطاعات النقل والمواصلات والمياه والنزوح الداخلي والتجارة؛ مقابل محدودية التنفيذ في قطاعات استراتيجية أخرى لعلّ أهمها قطاع التمويل، ولأهمية هذا القطاع وأدواره الوظيفية في تشكيل أطر دعم محلياتية ستحاول ورقة التوصيات التالية تنبيه الفاعلين حول إشكالية قطاع التمويل في المنطقة وضرورة العمل على تنويع القنوات التمويلية وتوجيهها نحو تطوير البيئة التمويلية وتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاعات إنتاجية كالزراعة والصناعة والخدمات.

بيئةٌ تمويليةٌ ضعيفة

في إطار رصد نشاطات التعافي الاقتصادي المبكر ضمن القطاعات التالية[1]: المياه، والنقل، والكهرباء، والزراعة، والتجارة، والإسكان والتعمير، والنزوح الداخلي، والصناعة، والتمويل، والخدمات الاجتماعية؛ نفّذت المجالس المحلية بالتعاون مع المنظمات العاملة في مناطق المعارضة نحو 3204 مشروعاً في ريفيّ حلب وإدلب خلال 3 أعوام بين 2018 و2021.

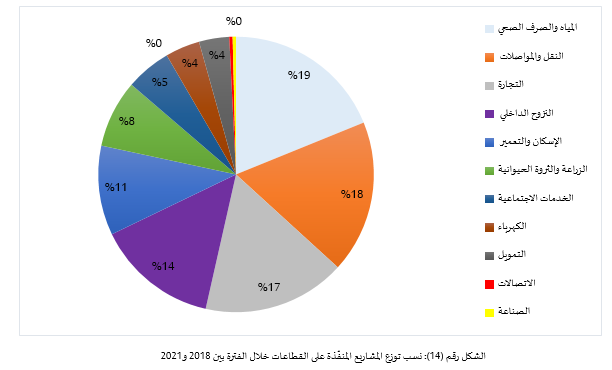

وشكّل الوزن النسبي للمشاريع اهتماماً أكبر بالمرافق الأساسية؛ كتأمين مياه الشرب عبر تمديد شبكات جديدة وإصلاح أعطال الشبكات القديمة، ومد شبكات صرف صحي، وتعبيد الطرق الفرعية والرئيسية داخل المدن والبلدات وخارجها بالإسفلت، وتقديم خدمات داخل المخيمات لتخفيف معاناة النازحين، فضلاً عن مشاريع أخرى مرتبطة بقطاع التجارة. حيث بلغت نسبة المشاريع المنفّذة في قطاع المياه والصرف الصحي 19% من إجمالي المشاريع الكلي، و18% في النقل المواصلات، و17% في التجارة، بينما بلغت نسبة المشاريع في الزراعة 8%، وفي كل من الكهرباء والتمويل 4% لكل منهما وفي قطاعي الصناعة والاتصالات 0%.

وتعتمد المجالس المحلية والمنظمات في تنفيذ المشاريع وتوظيف الكوادر على المنح والمساعدات المالية (الريع) المقدّمة من الدول والمنظمات الأجنبية، وتكاد تكون هذه الرافعة المالية الوحيدة لتنفيذ النشاطات والمشاريع فضلاً عن كونها المشغّل الرئيسي للسكان، وهو ما ربط حركة التعافي الاقتصادي المبكر وتنفيذ المشاريع من جهة بقرارات المانح وطرق توزيع الأموال اتجاه قطاعات محددة، ومن جهة أخرى بمحددات تعامل المجتمع الدولي حيال الملف السوري والتي تؤثّر على جحم التمويل من جهة أخرى، وبالتالي تمحورت معظم الأموال الممنوحة حول أطر الأعمال الإغاثية أو التي تخدمها بشكل غير مباشر، ما أفرز هشاشة في الاقتصاد المحلي، وانكشاف على الخارج (تركيا)، واعتمادية متزايدة على فكرة المنح المالية، وعدم الالتفات لتوفير عناصر البيئة التمويلية من مؤسسات وأسواق وأدوات وخدمات مالية والتي تُسهم بدورها في خلق قنوات تمويلية جديدة تعود على المجتمع بالفائدة المرجوّة.

تدفع المنهجية القائمة باتجاه ضرورة تبني مقاربات أخرى تُخفّف نسب الاعتمادية على الآخر؛ وتتكئ على التحسّن الطفيف في مؤشر التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق المعارضة (انظر الشكل رقم 2)، وتقوم هذه المقاربات المقترحة باتجاه تحويل منهجية عمل الأجسام الرسمية وغير الرسمية بشكل تدريجي نحو رفد القطاعات الاقتصادية ذات الشأن بتجديد الإنتاج الاجتماعي وتعبئة رؤوس الأموال المحلية والممنوحة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والكهرباء والاتصالات والخدمات عموماً ودعم بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ثلاث أدوات لتطوير بيئة التمويل

يمكن الاعتماد على عدة أدوات لإيجاد بيئة تمويلية ضمن الظروف الحالية، وخلق قنوات تمويلية خاصة لتنفيذ مشاريع كثيرة مثل: مشاريع الطاقة المتجددة ومعالجة النفايات والصناعات النسيجية والطبية والغذائية والتقنية والمعدنية والورقية فضلاً عن المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية ومشاريع استراتيجية متمثلة بشبكات الكهرباء والمياه والهاتف والانترنت والنقل والمواصلات والإسكان والتعليم وغيرها، ويمكن الاعتماد على ما يلي لتطوير هذه البيئة:

أولاً: المجالس المحلية وغرف التجارة والصناعة

ينبغي أن تلعب المجالس المحلية وغرف التجارة والصناعة دوراً محورياً في تهيئة بيئة العمل وتأسيس المشاريع، وفي سبيل تحقيق هذا الدور، يمكن التوافق على تشكيل خلية موحّدة باسم "هيئة إدارة المشاريع" تتعاون مع خبراء إداريين واقتصاديين في اختيار منطقة آمنة مناسبة لتأسيس وعمل المشاريع والشركات. تعمل الهيئة على كتابة نظام إداري وقانوني مرن يتضمن تفاصيل الترخيص والرسوم والضرائب والتوظيف والواردات والصادرات وأية تفاصيل أخرى، وتضمن معالجة كافة المخاوف والمشاكل المرتبطة بتأسيس المشاريع والعمل، وما يحتاجه صاحب الفكرة لتنفيذ مشروعه، والمستثمر سواءً كان فرداً أو منظمة أو شركة لضمان حقوقه وأرباحه، مع التأكيد على تضمين القوانين التركية والدولية ذات الشأن، ووضع خطة استثمارية تهدف لسد الفجوات في الأمن الغذائي والمائي والطاقة، وإيجاد فرص عمل للشباب.

وتعمل هذه الهيئة ضمن المحاور التالية:

- الاتفاق مع الجانب التركي، والمنظمات الدولية، على قواعد عمل هذه المنطقة وطرق الاستثمار فيها؛

- تأسيس محكمة توظّف قضاة ومحامين في القضايا والحقوق المالية والتجارية والاستثمارية والنزاعات المرتبطة بها لاستمرار العمل ضمن بيئة قانونية صحيّة، وضمان حقوق الملكية والأوراق المرتبطة بالديون ورأس المال؛

- وضع خطة تسويقية للمنطقة تتضمن الاستفادة من تجارب حواضن استثمارية قائمة، وزيارة بلدان عربية وأجنبية وبلدان المغترب السوري، ومنظمات محلية وأجنبية بهدف التشبيك وتعزيز الثقة وبناء جسور التواصل وجذب الاستثمارات المنشودة إليها؛

- الاستفادة من المدخرات المحلية المتوفرة بيد قلّة من الأشخاص بالمنطقة عوضاً عن تسربها إلى الخارج، بما يُسهم في تمويل مشاريع واستثمارات متنوعة؛

- تشجيع المستثمرين على تأسيس شركات مصرفية وإدارة أموال واستثمارات، تفيد في جذب الأموال المحلية والخارجية وتشغيلها في مشاريع ربحية؛

- قوننة عملية "التمويل الجماعي" التي قد تُنفّذ من قبل المجتمع المحلي.

ثانياً: المنظمات المحلية

يُمكن للمنظمات المحلية العمل على توسيع دائرة العمل لتشمل قطاعات إنتاجية وإيجاد مانحين ومتبرعين، أفراداً ومؤسسات ودولاً، بكافة السبل المتاحة لتمويل مشاريع في الصناعة والزراعة والخدمات، ومن أجل ضمان نجاح أكبر للمشاريع يمكن تبني فكرة "الاحتضان" وتدريب صاحب المشروع مالياً وإدارياً وتسويقياً، بهدف إنجاح المشروع وتذليل الصعوبات. والجدير بالذكر أن المنظمات راكمت خبرة خلال السنوات الماضية وتمكنت من التأقلم في ظل ظروف عمل صعبة، فضلاً عن رصيد العلاقات والخبرة والموارد البشرية التي تمتلكها، ما يُمكنّها من تسويق واحتضان مشاريع إنتاجية تسهم في رفد المنطقة بالنجاح المطلوب.

ثالثاً: المجتمع المحلي