تقدير الموقف

الإحاطة الدورية لأحداث المشهد السوري - تشرين الأول/أكتوبر 2023

ملخص عام

يستعرض هذا التقرير أهم الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية في سورية خلال شهر تشرين الأول لعام 2023، شكل تفجير الكلية الحربية في محافظة حمص والذي أسفر عن مقتل 123 شخصاً أبرز تلك الاحداث، وما تلاها من شن النظام سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على إدلب وريف حلب، كما شنّ الجيش التركي ضربات جوية استهدفت قيادات "قوات سوريا الديمقراطية" والبنية التحتية في شمال شرق سورية عقب إعلان حزب "العمال الكردستاني" مسؤوليته عن هجوم أنقرة في شهر أيلول الماضي.

وفي سياق العدوان الإسرائيلي على غزّة وآثاره على سورية فقد تعرَّضت قواعد "التحالف الدولي" في سورية لأكثر من 15 استهدافاً من قبل الميليشيات الإيرانية، واستهدفت "إسرائيل" مطاري حلب ودمشق الدوليين. بينما سجل حراك أهالي محافظة السويداء استمراريته في أيام الجمعة للمطالبة بالانتقال السياسي.

اقتصادياً، أعلنت حكومة النظام عن مشروع الموازنة العامة لعام 2024 أكثر من موازنة العام السابق بـ114% في تأكيد على مسار التمويل بالعجز وإفقار الشعب، بالإضافة إلى السير في خطى تعويم الليرة والتخلي عن سياسة الدعم للقطاع الخاص، حيث خفّض البنك المركزي سعر صرف الليرة وأقرّ نشرة لأسعار المحروقات كل أسبوعين.

آثار العدوان على غزة في سورية وهجوم على الكلية الحربية

هيمنت الأحداث في غزة على المشهد الإقليمي والدولي وهو ما ألقى بظلاله على سورية من بوابة استهداف الميليشيات الإيرانية للقواعد الأمريكية في سورية من جهة، وتكثيف "إسرائيل" غاراتها الجوية على أهداف مدنية وعسكرية في سورية. حيث تعرَّضت قواعد التحالف الدولي لأكثر من 15 استهدافاً شمل قاعدة حقل العمر النفطي، وقاعدة حقل كونيكو للغاز، والقاعدة الأمريكية في روباربا بريف مدينة المالكية، وقاعدة خراب الجير برميلان، وقاعدة الشدادي، وقاعدة التنف التي استُهدفت 4 مرَّات؛ وجاءت هذه الهجمات في سياق رد وكلاء إيران في المنطقة ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية، رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة، وتم إطلاق عدة قذائف صاروخية من درعا والقنيطرة نحو الجولان المحتل، وعزَّزت الميليشيات الإيرانية مواقعها في جنوب سورية عبر استقدام مجموعات من لبنان والعراق استعداداً لسيناريوهات محتملة في المستقبل.

بالمقابل، كثَّفت "إسرائيل" ضرباتها على مواقع للنظام والميليشيات الإيرانية وصل عددها إلى 14 هجوماً 9 منها غارات جوية شملت: استهداف مطار حلب الدولي 4 مرات ومطار دمشق الدولي مرتين، و6 مواقع في درعا أبرزها سرية عابدين العسكرية، واللواء 12، وكتيبة الرادار، وكتيبة المدفعية، بالإضافة لمواقع في ريف البوكمال على الحدود السورية-العراقية وأخرى في محافظة القنيطرة؛ وذلك ضمن سعيها لتقويض سعي الميليشيات الإيرانية لتعزيز مواقعها عقب عدوان "إسرائيل" على غزة وإظهار قدرتها واستعدادها العسكري على مختلف الجبهات. وفي الجنوب أيضاً فقد تقدمت الحكومة الأردنية بطلبٍ رسميٍ للولايات المتحدة الأمريكية لنشر منظومة الدفاع الجوي (باتريوت) مع تزايد خطر المسيّرات والميليشيات الإيرانية على حدود الأردن الشمالية؛ وتشير هذه المعطيات إلى كون جنوب سورية ساحة صراع رئيسية في المنطقة في حال الانتقال إلى سيناريو تصعيد إقليمي.

على صعيد آخر وعقب تبني حزب "العمال الكردستاني" مسؤوليته عن هجوم أنقرة الذي وقع في 1 أكتوبر/تشرين الأول قرب وزارة الداخلية التركية شنت القوات المسلحة التركية سلسلة من الضربات الجوية والعمليات الأمنية استهدفت خلالها "قوات سوريا الديمقراطية" والمقرات العسكرية والمنشآت الحيوية في شمال شرق سورية، ما أسفر عن مقتل 44 شخصاً معظمهم من قوات الأمن الداخلي "الأسايش"، وتدمير 104 مواقع ومنشأة للنفط والكهرباء والخدمات جزئياً أو كلياً، ما تسبب بأضرار لمعيشة السكان. وتحمل الهجمات التركية تغيراً في استراتيجيتها العسكرية من خلال توسيع النطاق الجغرافي لناحية الاستهداف لمواقع تبعد نحو 70 كم عن الحدود التركية، واستهداف البنية التحتية مثل المنشآت النفطية، ومحطات توليد وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى مستودعات السلاح ومعسكرات التدريب ومبانٍ للمؤسسات المدنية التي تتبع لـ"الإدارة الذاتية"، وقيادات وأفراد قوات الأمن الداخلي"الأسايش"، ويدلل هذا لمساعي تركيا لتوجيه ضربة ذات أبعاد اقتصادية لـ"قسد" وفرض قواعد جديدة للصراع والضغط بشكل أكبر على الولايات المتحدة لإعادة النظر بتحالفها مع قسد في شمال شرق سورية، ومراعاة المخاوف الأمنية التركية.

على صعيد آخر، تعرضت الكلية الحربية في محافظة حمص لهجوم مجهول بالطائرات المسيرة، أدى لمقتل العشرات بينهم 10 ضباط منهم ضابطان برتبة عميد، ويعتبر الهجوم استثنائياً من ناحية حجم الخسائر البشرية حيث بلغ عدد القتلى 123 شخصاً، وخصوصية المكان حيث حاضنته وقوته العسكرية، بالإضافة إلى محافظة حمص والتي حرص النظام على تأمينها. وهو ما دفع النظام إلى إعلان الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، وسارع لشن غارات جوية وقصف مدفعي مكثّف على أكثر من 30 موقعاً في ريفي إدلب وحلب متهماً "التنظيمات الإرهابية" بتنفيذ الهجوم وأسفر القصف عن مقتل وجرح العشرات بينهم 14 طفلاً و12 امرأة، وفي ظل عدم توفر القرائن والقيام بتحقيق شفاف تعتبر الحادثة خرقاً أمنياً كبيراً للنظام، وتطوّر أدوات فواعل ما دون الدولة للوصول إلى أهداف عميقة، وذو وقع كبير في وجدان حاضنته التي تستذكر حادثة مدرسة المدفعية في العام 1979. كما تدلل ردة فعل النظام في استثمار الحدث إلى تعزيز سرديته لدى حاضنته ضد قوى الثورة والمعارضة، وتحريك المشهد العسكري لتحقيق مكاسب على الأرض، وضرب العملية السياسية التي تشهد جموداً، واستعطاف البلدان العربية والأجنبية للوقوف في صف النظام وتقديم إدانات للمهاجمين، وإشغال البلدان العربية عن مبادرتهم التي تطالب النظام بتقديم تنازلات وخطوات جدية في العديد من الملفات، ، وأدانت كل من روسيا وإيران والصين الهجوم وعدد من الدول العربية بينها مصر والأردن والعراق والجزائر والسلطة الفلسطينية و"حزب الله" وطالبت خارجية النظام الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الهجوم ومساءلة الدول الراعية للإرهاب. على الطرف الآخر ردَّت "هيئة تحرير الشام" باستهداف مواقع للنظام في أرياف حلب وحماة واللاذقية.

حراك مستمر في السويداء والإدارة تسترضي أهالي دير الزور

انشغلت دول العالم عن الملف السوري بالعدوان الإسرائيلي على غزة، في حين أشارت السفيرة الأميركية خلال جلسة لمجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن ما يحدث في غزة هو امتداد للدور الإيراني وميليشيا "حزب الله" في سورية وأن الحل في غزة وسورية يبدأ عبر إيقاف تمدد تلك الميليشيات وأكدت على أهمية الحل السياسي في سورية، وتعكس هذه التصريحات التوجه الأمريكي في المنطقة في الحفاظ على أمن إسرائيل من بواية سورية عبر ضبط نشاط إيران وميليشياتها في سورية والعراق ولبنان واليمن، وتكثيف جهودها لتقويض النفوذ الإيراني في تلك الدول بما يضمن عدم توسع الحرب في غزة لتشمل دول المنطقة.

ونتيجة الأحداث في غزة فقد اعتذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن لقاء مع وفد الائتلاف الوطني الذي سافر إلى باريس لعقد اجتماعات مع المسؤولين الفرنسيين لحثهم على عقد جلسة لمجلس الأمن واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات والتصعيد العسكري على إدلب وريف حلب، كما قابل وفد من الائتلاف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أول لقاء بين الطرفين أكد خلالها الائتلاف على مطالب اقتصادية بالدرجة الأولى وضرورة تمكين الحكومة السورية المؤقتة لتقديم الخدمات الأساسية للسكان. في المقابل فقد تواصل وزير الخارجية السعودي مع وزير خارجية النظام لمناقشة آخر التطورات في المنطقة والعلاقات البينية، كما استقبل بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني في دمشق وناقشا العدوان الإسرائيلي على غزة، وتم تعيين سفير للنظام في تونس في خطوة من شأنها زيادة فعالية النظام في المحافل الإقليمية والدولية.

واستمر أهالي محافظة السويداء بالتظاهر مقابل استمرار نهج النظام القائم على اللامبالاة بالحراك والرهان على الوقت دون تقديم أي تنازلات وفي دلالة على عجزه عن تقديم الخدمات والأموال للمحافظة فقد قدمت وزارة الإدارة المحلية "إعانة" بقيمة 300 مليون ليرة سوريّة ما يعادل 24 ألف دولار. وأعلنت عشائر في محافظتي درعا والسويداء عن تشكيل مجلس موحّد، يهدف إلى توحيد جهود أبناء العشائر في المحافظتين، وتعزيز التواصل بينهما، وحل النزاعات، ويأتي هذا المجلس لقطع أي محاولات من أهالي المحافظتين في الخارج لإنشاء مجلس شبيه، والقيام بأدوار تعزز من حراك السويداء ووحدة المحافظتين.

أما في شمال شرق سورية، وفي إطار تفعيل مشاركة أهالي منطقة دير الزور بصناعة القرار وضمن مساعي "الإدارة الذاتية" لامتصاص غضب الشارع في المحافظة فقد عقدت "الإدارة الذاتية" و"مجلس دير الزور المدني"، مؤتمراً للوقوف على طلبات أهالي دير الزور، شارك فيه شرائح المجتمع وموظفي الإدارة وعدد من الشيوخ والوجهاء في دير الزور، وخلص بتوصيات لتفعيل المشاركة الحقيقية لأبناء المنطقة، وبناء هيكلية إدارية متينة تعتمد على الكفاءات الحقيقية وتعزيز القوة الأمنية العسكرية.

نهج الأزمة الاقتصادي مستمر

أعلن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي عن مشروع الموازنة العامة لعام 2024 بمبلغ وقدره 35500 مليار ليرة سورية أعلى من موازنة العام الماضي بنسبة 114% في حين هي أقل بنسبة 27% عن موازنة العام 2022 إذا قيّمت بالدولار. وتبلغ الموازنة الحالية نحو 2.5 مليار دولار على سعر الصرف في السوق السوداء أقل، وبلغت نسبة الإنفاق الجاري 74% والاستثماري 26% وتعادل اعتمادات الاستثمار حوالي 720 مليون دولار ولا يمكن لهكذا موزانة أن تنهض بالاقتصاد أو تحقق النمو الاقتصادي، وتعد هذه الموازنة استكمالاً لممارسات النظام الاقتصاية في اعتماد موازنات وهمية كونها تعتمد على التمويل بالعجز وطباعة الأوراق النقدية وستؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وإضعاف قيمة الليرة.

وضمن سياسة المكزي النقدية للخفض التدريجي لقيمة الليرة وتمهيداً لتعويم العملة أقرّ سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12500 ليرة في حين بلغ سعر الصرف في السوق السوداء 13900 ليرتفع سعر الصرف بمقدار 7900 ليرة منذ بداية العام الجاري ويسعى المركزي لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء وجذب المواطنين للتحويل عن طريقه بهدف توفير النقد الأجنبي.

وانطلاقاً من سياسة التعويم وتحميل الأعباء للقطاع الخاص أقرّ النظام أيضاً إصدار نشرة أسعار للمشتقات النفطية (المازوت الحر، والفيول الحر، وغاز سائل دوكما، والبنزين أوكتان 95) الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى كل أسبوعين بناء على التكاليف وأسعار السوق، حيث رفع سعر البنزين 95 إلى 14660 من 14360 ليرة لليتر الواحد، وتدلل هذه السياسة إلى جفاف منابع التمويل الأجنبي لدى المصرف المركزي واستمرار العجز في تأمين الواردات الأساسية.

وأقرّ أيضاً بإدخال سبيكة الذهب الخام التي لا يقل وزنها عن كيلوغرام واحد للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم في سورية، ويُعفى من الحصول على إجازة استيراد ومن جميع الضرائب والرسوم، بالمقابل يُستوفى على المتسورد مبلغاً وقدره 200 دولار عن كل كيلو غرام، ويشير هذا القرار إلى اتجاه حكومة النظام نحو خصخصة قطاع المعادن الثمينة وتغذية الخزينة العامة بالقطع الأجنبي المتأتي من عمليات الاستيراد وتنشيط صناعة الذهب المحلية وعملية التصدير حيث أقرّت الحكومة بموجب القرار غرامة على المستورد في حال لم يتم تصدير الذهب المصاغ بنفس الكمية التي تم توريدها خلال فترة محددة.

وفي إشارة لعدم الاهتمام بالقوة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين بلغت صادرات النظام من الخضار والفواكه بين 500 إلى 600 طن من الخضار والفواكه بنسبة 90% إلى السعودية، وسط ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بشكل شبه يومي جراء نقص الإنتاج وارتفاع تكاليف المواد الأولية من محروقات وبذار ونقل وعمالة، وتدلل هذه الطريقة في إدارة الموارد الاقتصادية على لامبالاة، واستمرار نفوذ رجال الأعمال وتجار الحرب، والاهتمام بالربح وتجميع القطع الأجنبي فوق أي اعتبار، وبعد ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 150% في الأسواق المحلية أوقفت وزارة الاقتصاد تصديرها إذ وصل سعر الكيلو إلى 5000 ليرة سورية ارتفاعاً من 2000 ليرة للكيلو في شهر آب الماضي، حيث سبق ووافقت حكومة النظام على تصدير 40 ألف طن من البطاطا.

وفيما يتعلق بمناطق "الإدارة الذاتية"، لا يزال الفساد في مؤسسات الإدارة الذاتية يقوّض من تطور المنطقة ويضغط على معيشة السكان، في حين تتذرع الإدارة بالهجمات التركية والأوضاع الأمنية. حيث اشتكى عشرات المزارعون من عدم دفع مستحقاتهم من قيمة المحاصيل الموردة منذ نحو 3 أشهر، كما اشتكى الموظفون من تأخّر تسلمهم رواتبهم بحجة عدم وجود ميزانية وسط ظروف اقتصادية صعبة يعيشها سكّان المنطقة عموماً، إذ يدفع المدرّس أكثر من 30% من قيمة راتبه لتوفير الكهرباء (أمبيرات) والمياه والإنترنت، الأمر الذي يجبره - باستمرار - على الاستدانة من أقربائه وجيرانه.

وارتفعت أجور الفلاحة من 7000 إلى 28000 ليرة عن الدنم باستثناء المصاريف الأخرى وهو ما يحول نشاط الزراعة لعملية خاسرة، يؤدي لهجرة الفلاحين لأراضيهم الزراعية وطال الارتفاع أيضاً خدمات الانترنت حيث رفعت شركة RCELL أسعار باقات الإنترنت بنحو 400% وتحظى الشركة التي تحتكر تقديم الخدمة لمناطق سيطرة الإدارة بدعم واسع من "الإدارة الذاتية" والأجهزة الأمنية ولم يُسمح لأي جهة في منافستها، ما يؤدي إلى زيادة نقمة الشارع على سلوك الإدارة الذاتية.

سلوك الإدارة الذاتية انعكس أيضاً في عدم الاستجابة لمطالب المحتجين حيث استمرت احتجاجات السكان ضد قرار رفع أسعار المحروقات والتي بدأت منذ شهر أيلول الماضي في عامودا بمحافظة الحسكة، طالب خلالها المحتجون بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات لما يحمله القرار من تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والمعيشي لسكان المنطقة.

ولا تزال محاولات الإدارة في ضبط الأسواق وحركة الأموال تلقى اعتراضات من قبل التجار فبعدما نشرت "الإدارة الذاتية" تعميماً ذكّرت فيه بوجوب الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة عمل الصرافة والحوالات المالية وبنود الحد الأدنى لرأس المال وإيداع مبالغ مالية لدى مكتب النقد، رفض أصحاب محال الصرافة الالتزام بهذه القرارات في محافظة الرقة وقاموا بإضراب احتجاجاً على تلك القرارات.

في مناطق المعارضة، افتتحت عشرات الشركات والمتاجر سوقاً حمل عنوان "أسواق إدلب 2023"، وسط مدينة إدلب، شهدت زيادة أعداد الفعاليات المشاركة عن العام الماضي، إلى جانب تنوّع البضائع والشركات المشاركة، وتكمن أهمية إقامة هكذا معارض في بيع السلعة للمستهلك مباشرة الأمر الذي سيخفف من تكاليف شراء المستلزمات الأساسية للأهالي وزيادة التنافس بين أصحاب الفعاليات التجارية من خلال العروض والحسومات والتي تصل نسبتها ما بين 30 – 40%، وشهدت إدلب أيضاً افتتاح أول معمل أقمشة في المنطقة لإنتاج الألبسة الداخلية ما قد يشجع أصحاب المعامل الأخرى على افتتاح معامل شبيهة.

وبعد أشهر من المعاناة وممارسة الضغوط على شركة الكهرباء العاملة في ريف حلب قررت الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية خفض سعر الكيلو واط إلى 2.77 ليرة للمنازل و3.17 ليرة للشريحة الصناعية والتجارية في كل من جرابلس وعفرين واعزاز والمناطق الأخرى. وتم الاتفاق بين المجلس المحلي في مدينة تل أبيض وشركة الكهرباء والطاقة Ak energy لتزويد قرى علي باجليه كورمازة بالكهرباء.

واستمرت مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر بالتنسيق والتعاون بين المجالس المحلية والمنظمات العاملة في عدد من البلدات والمدن من ترميم للطرقات ومد أنابيب المياه والصرف الصحي ومد خطوط الكهرباء. ومن بين القرارات الصادرة في المنطقة لتنظيم شؤونها تعميمٌ للمنظمات الصحية العاملة في جرابلس وريفها بعدم طرح الشواغر الوظيفية على وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على الترخيص الرسمي، وإعلانٌ بضرورة مراجعة مديرية التربية والتعليم للأشخاص الذين يرغبون بفتح مؤسسة تعليمية خاصة أو لديهم مؤسسة تعليمية مفعلة من أجل الحصول على التراخيص، وفي بزّاعة صدر تعميم باعتماد آلية تصديق العقود لدى مديرية الشؤون الإدارية في المجلس المحلي لتنظيم وتصديق عقود الإيجار للمنازل السكنية والأراضي والشراكة.

وتقف الحكومة المؤقتة عاجزة عن دعم القطاع الزراعي والمزارعين ومنع حالات الاستغلال الحاصلة من قبل التجار في رأس العين، حيث يبيع مزارعو القطن محصولهم من القطن بأسعار زهيدة للتجار بشكل لا يغطي تكاليف الإنتاج ما يعرّضهم للخسارة، إذ يتراوح سعر الطن بين 500 و550 دولاراً أمريكياً، في حين كان سعره في العام الماضي يتراوح بين 750 و800 دولار. واشتكى عمال الزراعة في مدينة رأس العين من تدني أجورهم وعدم كفايتها، حيث لا تتجاوز الدولارين لليوم الواحد ما ترك آثاراً سلبية على مستوى معيشتهم جعلهم يقتصدون في أساسيات عدة.

انتفاضة السويداء في آب 2023: تحديات أمنية وسيناريوهات مفتوحة

ملخص تنفيذي

- شهدت محافظة السويداء في آب 2023 عودة الحراك المطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والانتقال السياسي، وأثرت انتفاضة تموز عام 2022 في المشهد الحالي، حيث أعادت الميليشات بعد الانتفاضة تموضعها مابين الفواعل المحلية، فمنها من استمر بالوقوف مع الأفرع الأمنية التابعة للنظام ومنها من انحاز للحراك الشعبي، وقسم التزم الحياد بالتزامن مع تراجع فعاليتها ودورها .

- تميزت ديناميات حراك آب 2023 عما سبقه بمشاركة قسم من عشائر البدو في الحراك، بالإضافة لتأييد شيوخ الطائفة الثلاث ( حكمت الهاجري – يوسف الجربوع – حمود الحناوي) لمطالب الحراك مع اختلاف مستوى التصعيد في خطاباتهم ومواقفهم من نظام الأسد، وأيضاً التوسع الجغرافي للحراك مقارنة بالحراكات السابقة حيث بلغت عدد نقاط التظاهر 43 نقطة بينما اقتصرت سابقاً على ثلاث نقاط في مركز مدينة السويداء والقريا وشهبا.

- بالنظر إلى العصابات المحلية المنتشرة في المحافظة نجد أن العصابات المُرتبطة بإيران وحزب الله تشكِّل أكثر عوامل التهديد للسلم الأهلي، حيث تشرف على خطوط التهريب بالإضافة لقيامها بعملات الخطف وصناعة المخدرات والاتجار بها، ومازالت تلك العصابات متمسكة بمقراتها وفعاليتها وأدوارها مازالت قائمة في المحافظة.

- لم تتبلور آلية تعامل نظام الأسد مع السويداء حتى الآن، مما يوحي أن أولوية النظام حالياً تتركز في منع امتداد الحراك خارج جغرافيا المدينة أكثر من إيقافه، وبالتالي قد تكون أحد أدواته هي الاستثمار بالعصابات التابعة لإيران لتفكيك هذا الحراك، أو استنزاف المدينة في حال بقي الحراك مركزاً فيها عبر عدم تقديم أي مبادرة ولكن سحب الخدمات منها تدريجياً، ورغم ذلك تبقى خيارات المجتمع المدني في السويداء واسعة في حال رُفِع مستوى التنسيق مع المناطق الأخرى الخارجة عن سيطرة الأسد، وأيضاً الحفاظ على سردية الانتقال السلمي، بالتزامن مع عكس مطالب الحراك إلى تمثيل سياسي خارجي وداخلي يبحث في سيناريوهات أكثر تعقيداً.

تمهيد

شهدت محافظة السويداء في آب 2023 عودة المظاهرات المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي والانتقال السياسي في سورية ، وجاء ذلك الحراك بدايةً رداً على رفع أسعار المحروقات وبعض السلع الأخرى، ولكن سرعان ما تحولت المطالب إلى سياسية تُطالب بتطبيق القرار 2254 والمناداة بإسقاط النظام وذلك بتأييدٍ من المرجعيات الدينية التي شاركت في التظاهرات. يحاول تقدير الموقف أدناه الوقوف على ما جرى في السويداء خلال النصف الأول من عام 2023 ، وتفكيك خارطة المطالب المحلية وتأُثيرها على المنطقة الجنوبية، كما سيفند طبيعة السياسات التي سينتهجها النظام وحلفائه (روسيا – ايران) والميليشيات التابعة لهم في المنطقة، وتلمُّس الاتجاهات المستقبلية للمشهد الميداني في السويداء.

انتفاضة آب: متغيرات نوعية

شكلت انتفاضة أهالي السويداء في تموز 2022 ضد المليشيات المتورطة في عمليات الخطف وتجارة المخدرات مفترق طرقِ في المحافظة، حيث كانت تلك الانتفاضة مدعومة بشكل كامل من المرجعيات الدينية من جهة وأيضاً رافقتها مظاهرات بسبب سوء الأحوال المعيشية نتيجة قرار رفع " الدعم الحكومي" عن عدد كبير من العائلات في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد([1]). وكنتاج لتلك الانتفاضة أعادت الميليشيات تموضعها ما بين الفواعل المحلية،فمنها من استمر بالوقوف مع الأفرع الأمنية التابعة للنظام ومنها من انحاز للحراك الشعبي، وقسم التزم الحياد بالتزامن مع تراجع فعاليتها ودورها، ويمكن تقسيم هذا التموضع وفق الآتي ( انظر الجدول رقم 1):

- ميليشيات حافظت على اصطفافها ولكن تراجعت أدوارها كـعصابة فداء العنداني وعصابة نهاد المؤيد

- ميليشات اختفى دورها بعد استهدافها بالانتفاضة أو محاولات اغتيال لقادتها لاحقاً أو قامت بعملية تسوية مع حركة رجال الكرامة والمرجعيات الدينية، مثل عصابة قوات الفد وعصابة ناصر السعدي

- مليشيات أصبحت علاقتها مع إيران أكثر تجذراً وهي من مهددات السلم الأهلي في المنطقة مثل.عصابة نافذ أسد الله وعصابة المقاومة الشعبية

والجدير بالملاحظة في هذا السياق استمرار نشاط المجموعات المرتبطة بإيران بشكل مباشر عبر شعبة المخابرات العسكرية أو بحزب الله اللبناني في محافظة السويداء وريفها، وتعتبر عصب المصالح الإيرانية في المنطقة سواء بتأمين خطوط تهريب المخدرات أو محاولات زعزعة الأمن داخل المحافظة لتثبيت فكرة أن الفوضى الأمنية هي السائدة وأن المحفاظة بحاجة لإعادة دور الدولة الضامنة للسلم المحلي، وتصدير السويداء على أن فيها صراع داخلي قد يتطور إلى حرب أهلية في غياب وجود الدولة.

وبالنظر إلى ديناميات حراك آب 2023 يُلاحظ أن هذا الحراك يختلف عما سبقه فيما يلي:

- مشاركة قسم من عشائر البدو في الحراك: وأهمهم العشائر في بلدة المنصورة،([2]) حيث كانت التوترات قائمة بين أهالي السويداء والعشائر البدوية وشكَّل هذا التوتر أحد أهم أنوية الخلاف الداخلي في المحافظة كما حدث في أيلول 2021، وتقسم العشائر البدوية إلى عشائر تشيعت بعد عام 2000 وهي مقربة من إيران في المنطقة، وعشائر سنية شارك قسم منها في الحراك وأضافت بُعداً وطنياً على أن الحراك غير مرتبط فقط بالطائفة الدرزية في المنطقة.

- مشاركة المرجعيات الدينية: تُقسم المرجعية الدينية في المحافظة إلى ثلاث شيوخ : حكمت الهاجري، يوسف الجربوع وحمود الحناوي وجميعهم أيدوا مطالب حراك آب 2023 مع اختلاف مستوى التصعيد في خطاباتهم ومواقفهم من نظام الأسد، وبالتالي شكل موقف المرجعية الدينية مع الناشطين في هذا الحراك ثنائية لم تتكرر سابقاً منذ عام 2011، وهو مايعطي حصانة مبدئية للمدينة ضد الفتنة الداخلية التي كانت توتراتها موجودة سابقاً بسبب مواقف الشيوخ من النظام مثل دعوة الشيخ حكمت الهاجري أبناء السويداء عام 2018 للالتحاق بالخدمة العسكرية وعدم التخلف عنها.

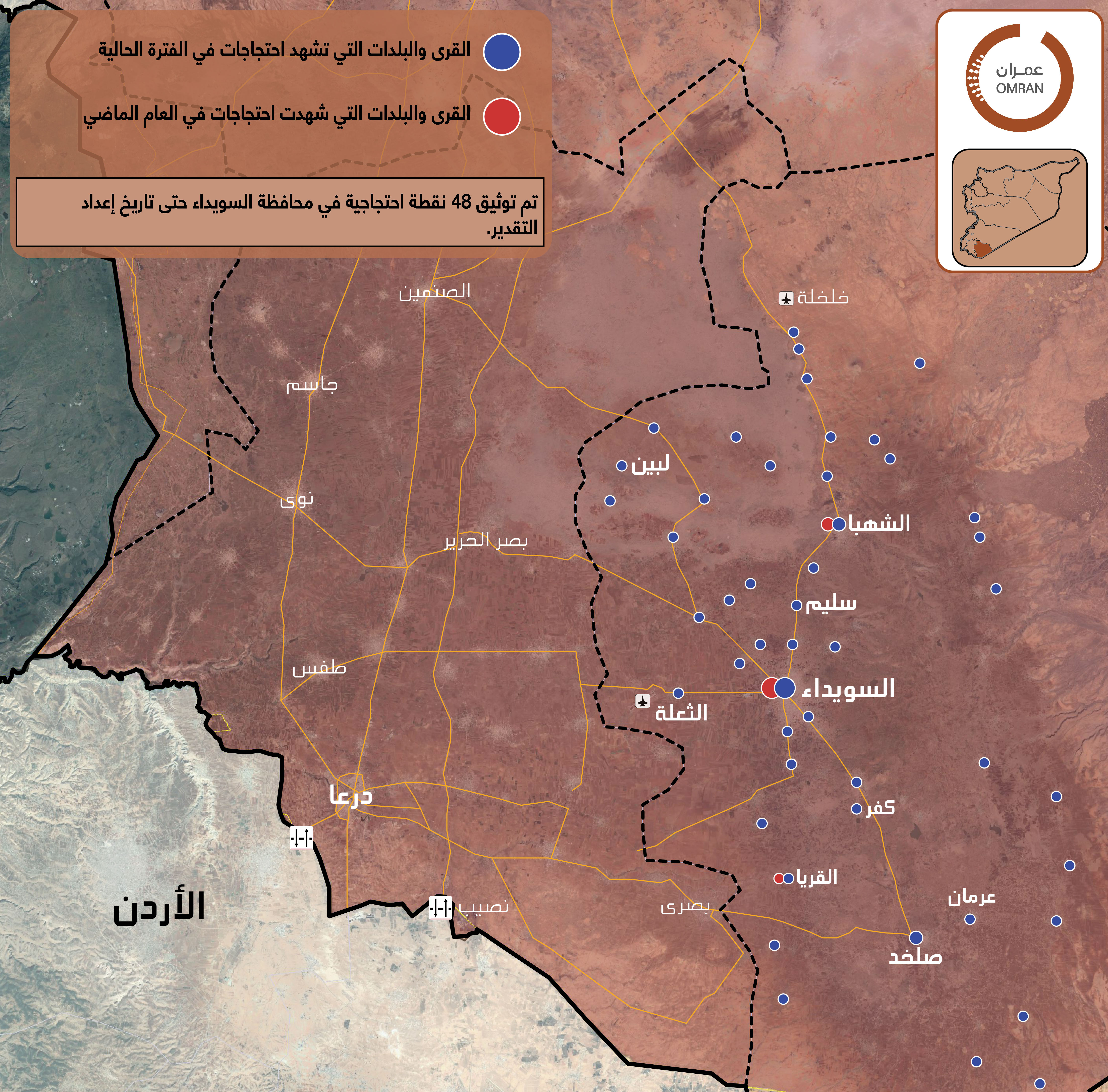

- التوسع الجغرافي للحراك: انحصرت نقاط التظاهر في الحراكات السابقة في السويداء بثلاث نقاط أساسية وهي: مركز مدينة السويداء والقريا وشهبا، بينما تجاوزت نقاط التظاهر في حراك آب 48 منطقة لم تُشارك سابقاً في الاحتجاجات، مما يشير إلى أهمية مشاركة المرجعيات الدينية في الحراك وتأثيرهم على المجتمع في المحافظة، وتمحورت مطالب الحراك في تلك النقاط بثلاث محاور : تحسين الواقع المعيشي – أهمية تطبيق القرار 2254 والانتقال الديمقراطي في البلاد – رفض عودة مقرات حزب البعث للعمل في المدينة. ( انظر الخريطة رقم 1 والتي توضح توسع نقاط الاحتجاج والتظاهر)

الميليشيات المحلية ومواقفها: التحدي الأبرز لمعادلة الاستقرار

كان فشل هجوم "تنظيم الدولة" على الريف الشرقي للسويداء عام 2018 سبباً في تغير السياسة الأمنية للنظام اتجاه المحافظة،حيث أبدت الفصائل المحلية تكاتفاً ضد هجوم التنظيم وذلك تحت فلسفة "صيانة الأرض والعرض" التي دعت لها المرجعيات الدينية حينها، تَبعه توكيل مهمة الضبط الأمني إلى اللواء كفاح ملحم (معاون شعبة المخابرات العسكرية حينها ورئيس الشعبة لاحقاً) حيث سعى إلى تفكيك الفصائل المحلية وأبرزها رجال الكرامة والتشجيع على الانشقاق عنها عبر تغذية الخلافات البينية ودعم الفصائل مالياً، ونتيجة لمحاولات ملحم تم عقد اتفاق بينه ملحم و بين تلك المجموعات ينص على "اطلاق الصلاحيات وتولي مهمة التسويات لجل المطلوبين أمنياً وضمهم لمجموعاتهم مقابل عدم المساس بأجهزة الدولة لاسيما الأفرع الأمنية" التي كانت مستهدفة بالحراك الشعبي([3]).

استمرت وتيرة تشكيل جماعات مسلحة محلية تختلف تبعيتها بين شعبة المخابرات العسكرية من خلال فرع الأمن العسكري، وفرع المخابرات العامة (أمن الدولة)، بالإضافة إلى العلاقات المباشرة مع إيران عبر حزب الله أو غير المباشرة معها حتى تموز عام 2022، حيث أطلقت حركة رجال الكرامة وبدعوة من المرجعيات الدينية حملة واسعة ضد العصابات المحلية المُشرفة على الخلل الأمني في المنطقة وأكبرها حركة الفجر بقيادة راجي فلحوط، ونتج عن تلك الانتفاضة تغير في خارطة الفصائل المحلية وأدواتها وفعاليتها وآليات تمويلها ( انظر الجدول 1)، حيث عَمِلت المرجعيات الدينية على اطلاق مسار للمصالحة تستهدف فيه الفصائل التي تورطت في عمليات الزعزعة الأمنية بأن تسلم الفصائل سلاحها المتوسط والثقيل لرجال الكرامة وتُغادر منطقة نفوذها، كما جرت عدة محاولات اغتيال لقادة عدة فصائل فانعكس ذلك على ثِقل الفصيل وفعاليته ضمن الخارطة الأمنية ضمن المحافظة.

ويُلاحظ أن أكثر الفصائل تَمُسكاً بمقراتهم ويُشكلون تهديداً للسلم المحلي في المحافظة هي الفصائل المُرتبطة بإيران أو حزب الله، حيث تشرف تلك الفصائل على خطوط التهريب بالإضافة لقيامها بعمليات الخطف وصناعة المخدرات والاتجار بها ونقلها إلى الحدود، ومن جانب آخر اعتمدت حركة رجال الكرامة وأهالي السويداء بشكل عام على أداة خطف ضباط الأمن مقابل كل حالة اعتقال يقوم بها نظام الأسد سواء على مدخل المدينة أو في العاصمة دمشق، حيث قامت الحواجز في شهر تموز 2023 باعتقال 6 شباب من المحافظة، قوبل ذلك بخطف 35 ضابط أمنٍ من طرف أهالي السويداء حتى تمت مبادلة المعتقلين بين الطرفين لاحقاً.

السويداء ما بين خطط النظام ومتطلبات التكاتف الوطنية

تتأثر السيناريوهات المتوقعة بعوامل داخلية متعلقة بتركيبة المدينة وبين خيارات النظام بالتعامل مع الحراك الأخير، وعلى الرغم من ضعف المدينة اقتصادياً ولكنها تمتلك ثقلاً مهما لنظام الأسد لا سيما أنها تشكل ممراً أساسياً لتهريب الكبتاغون، إضافة أن تموضعها إلى جانب درعا المماثلة في الحراك المُنطلق في آب 2023 شكل جيباً معارضاً قد يتجاوز الخلافات التي سعى النظام لتغذيتها بين المدينتين خلال سني الثورة،وأهم مايُميز التركيبة الديمغرافية للسويداء أن المجتمع يمتلك بُعداً إقليمياً في فلسطين ولبنان والعلاقة المتينة بين الشيخ حكمت الهاجري من طرف والشيخ موفق طريف رئيس الطائفة الدرزية ووليد جنبلاط من طرف آخر.

لذلك كان منهج نظام الأسد بالتعامل مع المدينة يقوم على أمرين: أولهما عزل المدينة عن محيطها عبر إشعال فتن طائفية ومناطقية بينهم وبين العشائر وأهالي درعا، ثانيهما استبعاد الحل العسكري المفتوح على غرار باقي المدن التي انطلقت فيها المظاهرات، وبالتالي كان سعي النظام وحلفائه يُركز على أن يصبح وجود الدولة المُصاحب لأفرعها الأمنية مطلباً شعبياً في حال ارتفعت وتيرة الصراعات المحلية في المدينة، بالإضافة لإطلاق يد الميليشيات المحلية للزعزعة الأمنية مما يصب في هدفه، وبناء على امتداد المساحة الجغرافية للحراك ووضوح موقف المرجعيات الدينية للمدينة من مطالب المجتمع المحلي، ورغم ما يمتلكه النظام من خيارات إلا انه يمكن مواجهتها بالتمسك بالمطالب السياسية المتسقة مع القرار 2254 من جهة وبسياسات التماسك المحلي من جهة ثانية وديناميات التكاتف الوطني عبر مساندة السوريين لحراك المحافظة من جهة ثالثة، ومن الخيارات المتوقعة لسياسات النظام حيال هذا الحراك نذكر:

- "سياسة اللامبادرة" : وذلك من خلال امتناعه عن تقديم أي عروض أو تنازلات للحراك في حال انحصاره ضمن المحافظة ولم يمتد ليشمل مدن أخرى أكثر حساسية لدى النظام مثل دمشق والمحافظات الساحلية، أو لم يتم التحول لتنسيق الحراك على مستوى المنطقة الجنوبية ككل بين درعا والسويداء، وبالتالي تُستنزف المدينة عبر إضرابها المفتوح وفقدان الخدمات وتدهور الوضع الاقتصادي في ظل الزيادات المتتالية، مما يؤهل النظام أن يُقدم لاحقاً تنازلات هامشية مثل بعض الوعود الأمنية أو تغيير المجلس المحلي للمدينة بهدف فض الحراك القائم.

- زيادة أدوات الزعزعة الأمنية: وذلك في حال تجاوز الحراك حدود المدينة ليشمل مدن أخرى، وتتضمن تلك الأدوات هجمات "تنظيم الدولة" التي بدأ النظام بتحذير أهالي السويداء منها، وتحريك الميليشات التابعة له والمقربة من إيران إما ضمن مواجهة مفتوحة مع الفصائل المقربة من المرجعية الدينية مثل رجال الكرامة وفصيل مرهج الجرماني، أو ضمن اغتيالات لوجهاء محليين من محافظة السويداء أو العشائر في ريفها، مما يُفضي إلى زعزعة أمنية تُغطي على الحراك القائم وتفتح الباب لإعادة "الدولة" إلى المدينة لضبط السلم الأهلي فيها.

- الحصار الاقتصادي للمدينة أو الحل العسكري ضدها، ويعتبر من الخيارات المستبعدة حالياً كون تماسك الحراك يسحب من النظام فكرة قتاله ضد جماعات ارهابية أو وجود بؤر للتطرف في المدينة، بالإضافة إلى وجود تجمعات لأهالي مدينة السويداء مثل جرمانا في دمشق قد تكون نُقاط تظاهر وعصيان وبوابة لتجديد الحراك في العاصمة في حال كان هناك سياسية تجويع أو اجتياح للمدينة، بالإضافة لاحتمالية توحد الميليشيات في وجه أي حل عسكري بسبب تجذر مبدأ (( صيانة العرض والأرض)) لدى أهل السويداء.

خاتمة

لم تتبلور آلية تعامل نظام الأسد مع المدينة حتى الآن على عكس وضوحه سابقاً بالتعامل العسكري مع المدن الثائرة ضده، مما يوحي أن أولوية النظام حالياً تتركز في منع امتداد الحراك أكثر من إيقافه، وذلك يعود لتراجع إمكانياته على ضبط المدن الكبرى بالتزامن مع تراجع اقتصادي وحالة سخط اقتصادية عامة في مناطقه، وبالتالي قد تكون ورقة الحل باستثمار الأدوات الايرانية ( الفصائل التابعة لها) خصوصاً في حال تعرض خطوط التهريب أو القائمين عليه لأي زعزعة تنتج عن محاولات المجتمع المحلي في السويداء الضغط على النظام وحلفائه.

ولكن تبقى خيارات المجتمع المحلي القائم بالحراك واسعة في حال رفع مستوى التنسيق مع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام والحفاظ على سردية الانتقال السلمي للسلطة حسب القرار الأممي 2254، بالتزامن مع إيجاد بدائل محلية في حال أغلق النظام مؤسساته الخدمية في المدينة، وعكس مطالب الحراك إلى تمثيل سياسي خارجي وداخلي يبحث في سيناريوهات أكثر تعقيداً.

الملاحق

أولاً: الخريطة رقم 1 : مقارنة بين عدد نقاط التظاهر والاحتجاج في المحافظة خلال شهر آب 2023 وتلك التي كانت في احتجاجات تموز 2022.

ثانياً: الجدول (1) : العصابات الموجودة في السويداء وتغير نشاطها وأدوارها وتبعيتها بين عامي 2022 و2023

([1])المشهد الأمني في السويداء: قراءة في السياق والمآلات المتوقعة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، يمان زباد 08/08/2022 https://rb.gy/rtqcs

([2])لحظات وصول وفد من عشائر البدو إلى ساحة السير، يوتيوب 24/08/2023 https://www.youtube.com/watch?v=IcSAIMq2oOY

([3])المشهد الأمني في السويداء: قراءة في السياق والمآلات المتوقعة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية

ندوة بحثية| تطورات المشهد السياسي في سورية

مسار التطبيع مع النظام: الحركيّة والدوافع والاتجاهات المتوقّعة

- يأتي مسار التطبيع ضمن إطار البحث عن صيغ تفاهم جديدة بشأن الملف السوري، متجاوزاً "إزاحة الأسد" وتعلي من شأن دينامية "التواصل الإقليمي" ومتطلباته وتفصله عن مسار الحل السياسي، إلا أنه من الواضح أنّ انفتاح النظام تجاههما متباين، إذ يظهر حماسة تجاه مسار التقارب العربي بينما يناور في الانفتاح مع أنقرة.

- لا يزال المسار في طور التشكل والاختبار، ولعلّ أهم معوّق في عدم تناميه يرتبط بغياب التصور وافتقاد أدوات التنفيذ لا سيما أن ّ الاختلافات في الملفات التفصيلية أكبر من التوافق السياسي، كما إنّه من غير الواضح مدى تلمس حدود ومقومات وأهداف وآليات هذا التصور النهائي.

- يمثّل التخوف التركي من تداعيات الانسحاب من شمال غرب سورية تحدياً أمنياً كبيراً خاصة في ظل استمرار الادارة الذاتية بامتلاك أدوات القوة في شمال شرق سورية، إضافة إلى أنّ الانسحاب سيسهم في عودة تدفق اللاجئين الرافضين للنظام إلى تركيا سيما في ظل الاستقطاب الحاد الذي تعيشه داخلياً، وعملياً، فإنّ عدم قدرة النظام على توفير بيئة مشجعة لعودة اللاجئين سيقوض من تلك الجهود.

- إنّ مسار التطبيع وإن تم بالشكل الذي يأمله النظام، فإنّه من المتوقع أن يصطدم بعدة عراقيل في مقدمتها الموقف الغربي والأمريكي الذي لا يزال يراهن على بقاء "الغموض البنّاء"، إضافة إلى الانغماس الإيراني في الملف السوري، وانتشار التجارة غير الشرعية لا سيما تجارة المخدرات التي باتت تشكل أرقاً لأمن دول المنطقة.

- يواصل نظام الأسد تمسكه بسياسة "الصبر الاستراتيجي" مراهناً على تبدل الظروف الإقليمية والدولية، وساعياً للاستثمار بالمتناقضات دون تقديم أي تنازلات موضوعية ضمن مؤشرات وازنة تُحقق تقدّماً ملموساً ضمن متطلبات الدول الساعية للتطبيع، وقد رسخ نتاج الفترة الماضية قناعة لدى الأسد بضرورة مواصلة التعنت بما أنّه يفي بالغرض ويجلب المكاسب وإن كانت شكلية لا تؤدي لاستعادة النظام وزنه لكنها تكفي لاستمراره في السلطة.

مدخل

شهد الحراك السياسي والدبلوماسي الإقليمي تجاه ملف التطبيع منذ العام 2018 تفاعلاً كبيراً عقب زلزال الذي ضرب سورية وتركيا في شباط/ فبراير 2023 ، إذ دفع لتعزيز مسارات سابقة وزيادة قابلية الدول المترددة للانفتاح على النظام، ويمكن بلورة هذا الحراك بمسارين؛ يرتبط الأول بحراك عربي تزداد وتيرته وتتمايز أدواره بين دافع ومنتظر ورافض، بينما تعود أسس المسار الثاني إلى توافقات سابقة بشأن "تجميد النزاع" في شمال غرب سورية بين كل من روسيا وإيران وتركيا، إضافة لتطورات نجمت عن تقلبات في المشهد الدولي تمظهرت في نزاعات نشبت في أذربيجان وأوكرانيا، أو في تحديات داخلية للدول كما في حالة تركيا التي غيّرت من سياساتها الخارجية لاعتبارات "تجاوز الإشكاليات" مع جيرانها، ولانتهاج مقاربة جديدة لملف السياسة الإقليمية. وفقاً لأعلاه سيركّز تقدير الموقف هذا على فهم حركيّة هذه المسارات ودورها في رسم مقاربات التطبيع، في ظل المواقف الإقليمية والدولية وخرائط المصلحة المتغيّرة، كما سيعمل على تبيان معوقات هذا المسار وآثاره على المشهد السوري.

توصيف السياق:حراك أمني - دبلوماسي واسع

حفّز الحراك الثنائي العربي والتركي ومؤشرات التقارب مع النظام باختلافات سياقاتها وظروفها على تهيئة بيئة سياسية-إقليمية جديدة للتعاطي مع المشهد السوري من منطلقات رفض الوضع القائم وضرورة إيجاد حل ينهي الاستعصاء.

فمن جهة أولى، ارتبطت دوافع المسار العربي بمحددات جيبولتيك الطاقة، حيث بدأت عمّان أول مبادرة فعلية لإعادة دمج النظام في محيطه الإقليمي، من خلال اللاورقة التي حملها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أواخر العام 2021، متضمنةً خمسة بنود شملت "صياغة نهج تدريجي نحو حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن رقم ((2254 وبناء الدعم للنهج الجديد بين الشركاء الإقليميين والدوليين والسعي لاتفاق مع روسيا على هذا النهج، كذلك الاتفاق على آلية لإشراك النظام ضمن نهج الخطوة بخطوة"([1]) ثم تلاها الاتصال الأول من نوعه بين الملك عبد الله وبشار الأسد لبحث المبادرة.

بالتزامن مع ذلك، سرعان ما برز حراك غير مسبوق بلقاءات على مستوى وزراء الطاقة ممثلين عن دول الأردن ولبنان ومصر والنظام، من أجل التشاور حول خط الغاز العربي الذي كانت الأطراف تعتبر إعادة تفعيله يمكن أن يعزز خارطة طريق مهمة لاستعادة النظام لحضوره الإقليمي وتشجيعه على الانخراط في المسار كجزء من أدوات بناء الثقة([2])، لكن عدم قدرة النظام على الإيفاء بالمطالب الأردنية بشأن ضبط الحدود أدى لتلكؤ الاندفاع الأردني. مع هذا التريث، سعت الإمارات لإعادة ترتيب الظروف الإقليمية مستفيدةً من الخطوات الممهدة التي قامت بها من خلال استئناف العمل الدبلوماسي في السفارات منذ أواخر العام 2018([3])، وبالفعل خلال المرحلتين أي التمهيد ومن ثم الانخراط غدت الإمارات وسيطاً أساسياً في توسيع قاعدة الدول المتفاعلة مع هذا المسار من خلال فك العزلة عن النظام، تعزيزاً لدور إقليمي أوسع تكون "سورية" إحدى مداخله.

تزايدت وتيرة التطبيع أواخر العام 2021 بعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ولقاء بشار الأسد، وهي الأولى من نوعها لوزير عربي يزور دمشق منذ انقطاع العلاقات، الخطوة على ما يبدو أتت عقب اختبار جدية الطرح الأمريكي بخصوص نية العقوبات على اعتبار أنّه بقي ضمن إطار التصريحات التحذيرية دون أن يأخذ بعداً إجرائياً([4]).

خلّفت هذه الزيارة أرضية مناسبة لتوسع المسار، فانخرطت تباعاً عدة دول ضمنه: كتونس ومصر، فيما وسّعت أخرى لم يسبق لها قطع علاقاتها مع النظام من حراكها الإقليمي مثل: الجزائر والعراق ولبنان والبحرين وسلطنة عمان -ثاني الدول التي زارها الأسد- أملاً بإعادة النظام إلى الجامعة العربية خلال قمّة الجزائر عام 2022، شاهدةً على أكبر حراك دبلوماسي إقليمي-عربي في المنطقة بخصوص الملف. ثم تبع ذلك جهوٰد استثنائية من نافذة "دبلوماسية الكوارث" ضمن كارثة الزلزال الذي ضرب سورية([5])، لتعزيز مواقف الفاعلين أو الموقف العربي تجاه التطبيع وقد استطاع بالفعل استقطاب دول تقود جهوداً معرقلة أهمها السعودية التي أرسلت قافلة مساعدات إلى دمشق كانت الأولى من نوعها وفتحت باباً للتواصل مع الأسد([6])، لترتسم ملامح التوجّه الجديد في الخطاب السعودي بشكل أوضح بشأن الملف السوري بعدما نبّه وزير الخارجية فيصل بن فرحان لضرورة البحث عن آلية تواصل مع دمشق عقب الحدث وبعدها تم في 18 نيسان/ أبريل 2023، عقد لقاءات متعددة من خلال زيارة وزير خارجية النظام فيصل مقداد للرياض، ولقاء وزير الخارجية السعودي ببشار الأسد في دمشق. بكافة الأحوال، فإنّ التغيير في الموقف السعودي قد يتبعه تحولات في المواقف الإقليمية العربية ولا سيما من الجانبين اليمني والمصري، الأخير الذي عزز من طبيعة تواصله السياسي والدبلوماسي مع النظام إثر اتصال جرى هو الأول من نوعه على مستوى الرئاسة بين بشار الأسد وعبد الفتاح السيسي، وتبعه زيارة وزير الخارجية المصرية لدمشق، مما أشار لتوفر أرضية إقليمية لصياغة توافقات أولية تجلت بزيارة ممثلين عن مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي لسورية، وسبقها بيان للاتحاد يؤكد على "ضرورة عودة سورية إلى محيطها الإقليمي".

من جهة ثانية، فقدت تركيا أوائل العام 2020 الرغبة بالاعتماد على ذات المنهجية في سياساتها الخارجية تجاه النظام، بعد تهاون حلف شمال الأطلسي بدعم العمليات العسكرية التركية شمال غرب سورية إثر انزلاق العلاقات مع الجانب الروسي بشأن تطبيق اتفاقية سوتشي ((2018 ووصولها إلى حد المواجهة المباشرة بين تركيا والنظام؛ مما دفع أنقرة بانتهاج مقاربة " إعادة التوازن في العلاقة مع روسيا"، والتي مهدت للقاء تركي غير مباشر مع النظام على شكل وساطة روسية بعد قمة موسكو في 10 آذار/ مارس 2020، أكدت فيه على "احترامها لسيادة الأراضي السورية والاتفاقيات الثنائية مع النظام"، بما فيها اتفاقية أضنة ((1998، التي تعتبر أبرز المبررات القانونية لخوض تركيا عملياتها العسكرية في سورية، كما أنّ محدد ضمان وحدة الأراضي السورية كان مشجعاً لدى الأطراف للخوض في مسار اختبار التطبيع، وقد بات ذلك واضحاً بتسارع العلاقات بين الجانبين التركي والنظام، من خلال لقاءات على مستوى الاستخبارات جرت على مدار أعوام 2019-2021 بررها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ضمن التعاون "لمحاربة التنظيمات الإرهابية".

ثمّ تطور المسار لدى انعقاد قمة طهران في 19 تموز/ يوليو 2022، التي كشفت وجود ملامح تعاون أولي بين تركيا وروسيا وعودة الحضور الإيراني ضد السياسات الأمريكية في سورية، كما شجعت الوعود الأمنية والاقتصادية من قبل الجانبين الإيراني والروسي الجانب التركي للتفكير برفع مستوى الانخراط بمسار اختبار التطبيع مع النظام، الذي توضحت أولى خطواته بعد ثلاثة أشهر، بكشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن لقاء جمعه بفيصل المقداد وزير خارجية النظام على هامش قمة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلغراد. وتصاعد الحراك ليصبح علنياً ضمن "خارطة طريق" تجسدت بلقاء جمع وزراء الدفاع التركي والنظام في موسكو نهاية العام 2022، ووصل لحدود إشارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نهاية شهر كانون الثاني/ أكتوبر 2023، بإمكانية رفع مستوى الحوار السياسي للرئاسي في إطار "عملية سلام" كما سمّاها في المنطقة، كما دفعت القابلية التركية تجاه هذا المسار، نحو خطوات سياسية أخرى تجلّت بعقد جولة في 10 أيار/ مايو2023، على مستوى وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا والنظام.

بالمجمل، يأتي المساران ضمن إطار البحث عن صيغ تفاهم جديدة بشأن الملف السوري من منطلقات تجاوزت معادلة "إزاحة الأسد" وتنظر إلى المشتركات والمصالح الإقليمية وتعلي من شأن دينامية "التواصل الإقليمي" ومتطلباته وتفصله عن مسار الحل السياسي، لكن من الواضح أنّ انفتاح النظام تجاههما متباين، فيما يبدو أنّه متحمس أكثر تجاه المسار العربي، بينما يناور في الانفتاح التركي وذلك يعود لصعوبة ثقته بالموقف التركي رغم الوساطة الروسية، إضافة لإدراكه لصعوبة تقديم أنقرة لتنازلات يريدها تحسم المعركة السورية لصالحه، على عكس الموقف العربي الذي يرفع من حظوظه الإقليمية والاقتصادية([7])، ما يمكن قوله إنّ المسارين انتقلا إلى مستويات جديدة سياسية ما بعد أمنية على الأقل التركي بعد لقاء على مستوى الوزراء، أو "استعادة النظام لمقعد سورية في الجامعة العربية".

التطبيع وثنائية الدوافع والمتطلبات الموضوعية

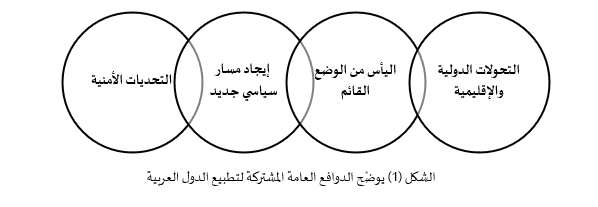

يرجع الإجماع لإعادة النظام إلى محيطه الإقليمي لإدراك "عبثية إبقاء الوضع القائم" بعد تراجع دعم المعارضة السورية وحظوظها في معركتها الصفرية مع النظام، وضرورة إعادة تعريف مواقفها من النظام انطلاقاً من مصالح أمنية أو تحديات داخلية أو تفاعلات إقليمية (انظر الشكل رقم 1)، ففي الحالة التركية فإنّها تتلخص بتظافر هذه المنطلقات بدءاً من الاستحقاق الانتخابي في 14 أيار/ مايو 2023 والذي يرتبط بملف اللاجئين كونه أضحى ميداناً للاستثمار والتوظيف الحزبي، مروراً بضرورة محاصرة الإدارة الذاتية وما تحدثه من " تهديدات لأمن تركيا القومي"، وصولاً إلى الاستجابة للمتغيرات الدولية والاقليمية حيث تطمح أنقرة في "تعزيز فرص التكامل الإقليمي" ضمن تفاعلات الانفتاح العربي على النظام سيما تعزيز علاقاتها مع الجانب الروسي وإدارة علاقتها مع الجانب الغربي والأمريكي ضمن سياسة "الحياد الإيجابي".

بينما ترى السعودية في تطبيع العلاقات، فرصة لأجل دفع العملية التفاوضية والتعامل مع عملية تهريب المخدرات باعتبارها مهدد أمن مجتمعي ولإنهاء التوترات الإقليمية في المنطقة خاصة لدى دول الطوق ناهيك عن طموح استعادة الحضور الإقليمي العربي في قضايا المنطقة والتي تتسق مع رؤية 2030 التي تتبعها المملكة، حيث دفعت بضرورة انطلاق مسار عربي جديد يحرك جمود المشهد السياسي ([8]) ويعيد تعريف ثقلها فيه من جهة، ويؤمن لها مساحة مناورة مع الفاعل الأمريكي بجانب رفض التكيف مع الأدوات التقليدية ومحاولة استخدام أدوات نوعية منسجمة مع المتطلبات الراهنة من جهة ثانية. في حين تعمل الإمارات على الملف من بوابة تعزيز حضورها الإقليمي النوعي([9]) واستعادة العلاقات الاقتصادية، إلا أنّها ما زالت تحاول منح النظام طوق نجاة دون إنعاشه بشكل كامل ريثما تنضج المعادلة الإقليمية ([10]).

أمّا على صعيد الأردن، فإنّها تندفع بتطبيع علاقاتها مكللةً بآمال تقليص قدرة الميليشيات المدعومة إيرانيا وشبكاتها العابرة للحدود ومنح النظام فرصة لمكافحة التجارة بالمخدرات، ويشكّل العامل الاقتصادي أهمية لدى الجانب الأردني على اعتبار أنّ سورية تمثل متنفساً لها، وتولي دول الطوق بما فيها الأردن اهتماماً بحل ملف اللاجئين السوريين من خلال استئناف العلاقات مع النظام وتعزيز التفاهمات مع الجانب الروسي بعد اليأس من إمكانية إيجاد حل دولي([11]) بينما ترغب مصر (المنضمة لمجموعة 5+2) ([12])،استعادة دورها الجيوستراتيجي بالمنطقة رغم حفاظها على توزان علاقاتها مع النظام وتأطير التطبيع معه ضمن هوامش تعزيز التفاوض والدفع لأجل التوصل لحل سياسي([13]).

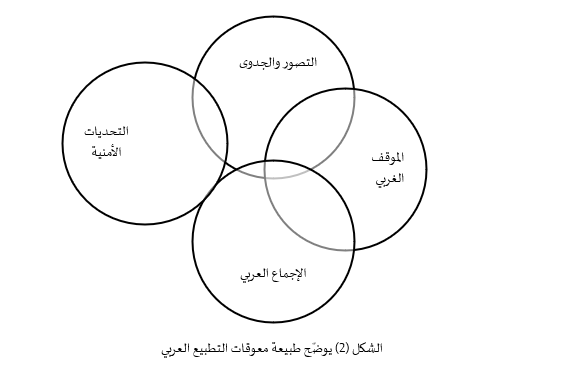

بالمقابل يحتاج مسار التطبيع العربي لتبلور مجموعة من العوامل الأساسية لتحقيق شروط إنجازه (انظر الشكل رقم 2)، فهو لايزال ضمن طور الاختبار العام، باعتباره خطوة ( كما يوضح الفاعلون) باتجاه التوصل لصيغ تفاهم جديدة في الملف السوري، وهذا ما سبق واستندت عليه السعودية في تحديد موقفها إذ ربطت تواصلها السياسي الأخير بأهمية إيجاد حل ورفض الوضع القائم في سورية([14])، ٰكما يفتقر مسار التطبيع الإقليمي مع النظام، لعنصر التوافق، فما زال الموقف القطري والكويتي والمغربي بالتحديد رافضين لخطوة التطبيع على اعتبار أنّ نهج الأسد لم يتغير ليكون مشجعاً للمضي نحو ذلك ولا يوجد أي تقدم في ملفات المعتقلين والبيئة الملائمة لعودة المهجرين والعملية السياسية، ومع ذلك لم يعطلوا استعادة الأسد للمعقد "تماهياً مع الاجماع العربي".

كما يبدو أنّ الأردن متشجعة لمسار ثنائي أو إقليمي بشرط تذليل العقبات وإنهاء هواجسها بالتعاون معها بخصوص ملف المخدرات ([15])، مقابل ذلك صحيح أنّ خطوات الانفتاح المصري كانت متسارعة أثناء كارثة الزلزال، لكنها متسقة مع تطور الموقف السعودي، الذي يشهد تغيراً في التعاطي مع الملف، وقد تجلى بلقاء على مستوى الخارجية مع النظام، والحراك ضمن أروقة الجامعة العربية لمناقشة عودة مقعد سورية للنظام. في حين، لا تقل التحديات الأمنية صعوبةً، فما زالت الأردن ترى في انتشار الميليشيات المدعومة إيرانياً على طول حدودها تهديداً كبيراً لأمنها القومي وتحدياً للتطبيع، ولا سيما وأنّها تحوّلت إلى دولة عبور مهمة لتجارة المخدرات ولطالما أكّد الملك عبد الله عن الاستياء من تهديد أمن البلاد القومي ولعلّ إفراط شبكات النظام العسكرية خاصة الفرقة الرابعة -المتورطة مع القوات الإيرانية بتجارة المخدرات- بالاعتماد على سوق الحرب يقلل من حظوظ وفرص التطبيع ([16]).

إضافة لذلك، يمكن إضافة الموقف الغربي والأمريكي الرافض لهذا المسار كأحد أبرز العوامل المؤثرة في مسار التطبيع لا سيما ببعده الاقتصادي واستمرارية أداة العقوبات ([17]) إذ لا يزال الاعتبار الأوربي-الأمريكي حاضراً في تحديد الموقف العربي.

اتجاهات التطبيع: مسار تفاوضي تقني طويل

لعلّ أهم معوّق في هذا السياق يرتبط بعدم تبلور التصور وافتقار الدول العربية لأدوات تنفيذ مبادرة عمّان وهو ما انعكس بصيغ "اللجان المعنية" مما يؤكد أنّ الاختلافات في الملفات التفصيلية أكبر من التوافق السياسي، كما إنّه من غير الواضح مدى تلمس حدود ومقومات وأهداف وآليات هذا التصور النهائي، مما ينذر بغياب البديل عن إطار القرارات الدولية في مجلس الأمن، وقد أثبتت التجربة الأردنية مدى صعوبة تحويل الاختبار إلى خارطة طريق رغم الحوافز التي قدمتها للأسد بعد الاستعصاء الذي شهده مسار الخطوة بخطوة خلال عامي 2021-2023، وبالفعل انطلقت قطر من ذات التبرير لتؤكّد أنّ القرار الأممي (2254) هو الخيار الأمثل للحل السوري)[18](.

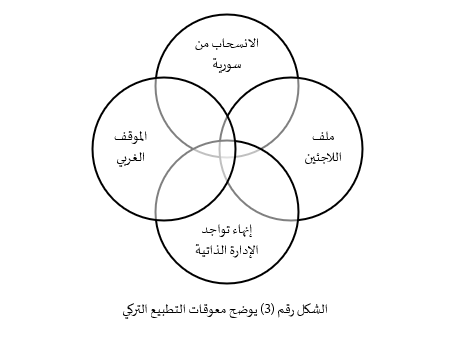

أمّا فيما يتعلق بالمعوقات التركية؛ وهي الاكثر تأثيراً على تغيير خارطة النفوذ العسكرية المتجمدة (انظر الشكل رقم 3) فإنّ حجم الملفات التقنية المرتبطة بأنماط الحكم في سورية، يسهم في تشكيل موقف ثابت معوّق للتطبيع برفض انسحاب الجيش التركي من شمال غرب سورية، خاصةً وأنّ النظام يطالب بجدولة الانسحاب قبل الخوض في إمكانية إجراء المحادثات الثنائية على المستوى السياسي، الخطوة التي ترفضها تركيا بشدّة معتبرةً وجودها ضمانة لحفظ أمنها القومي، ورغم الحراك الدبلوماسي لا يبدو بأنّ الجانب التركي سيتراجع عن الموقف، خاصةً بعدما علل ذلك بمخاطر أمنية مرتبطة بملف اللجوء خلال توكيد الخارجية التزامهم بموقف إبقاء القوات عقب لقاء ثانٍ جمع وزراء الدفاع في العاصمة الروسية موسكو([19]).

في حين، يمثّل التخوف التركي من تداعيات الانسحاب من شمال غرب سورية تحدياً أمنياً كبيراً خاصة في ظل استمرار الادارة الذاتية بامتلاك أدوات القوة في شمال شرق سورية، إضافة إلى أنّ الانسحاب سيسهم في عودة تدفق اللاجئين الرافضين للنظام إلى تركيا سيما في ظل الاستقطاب الحاد الذي تعيشه داخلياً، وعملياً، فإنّ عدم قدرة النظام على توفير بيئة مشجعة لعودة اللاجئين سيقوض من تلك الجهود التي ترمي من خلالها تركيا وتحالف حزب العدالة والتنمية إلى تقليل حجم الاستثمار فيه ضمن الحياة السياسية الداخلية.

من جهة أخرى، يعتبر الموقف الغربي والأمريكي معرقلاً لتلك المساعي بكونه رافضاً للتطبيع ككل، بينما تركيا حريصة على توزان علاقاتها، لهذا فإنّ إحداث تغيير واضح في سياسة الحياد الإيجابي لم تظهر مؤشرات وازنة له بعد، والأكثر تعقيداً في هذا السياق هو صعوبة معالجة روسيا وإيران والنظام لملف الإدارة الذاتية بشأن إنهاء تواجدها عبر العلميات العسكرية التي تطمح أنقرة لتنفيذها فلا تزال كلمة الفصل هنا مرتبطة بالتموضع الأمريكي ونوعيته.

كما يتحدد الموقف التركي بمكان في سياق التقارب بالعملية السياسية باعتبارها تحفظ التزاماتها تجاه المعارضة السورية، حيث تدفع لإيجاد صيغة توافقية لإشراكها ضمن المعادلة السورية وفي أطر حلولها وهو أمرٌ مرفوض لدى النظام لإصراره على الحل الصفري العسكري من خلال الإطاحة بخصومه واستعادة سيطرته على كافة الأراضي السورية.

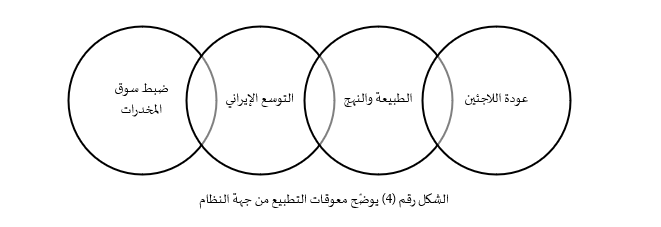

ولأسباب ذاتية متسقة مع بنية النظام وفلسفته الداخلية والخارجية (انظر الشكل رقم 4)؛ فإنّه يصعب عليه تذليل مجموعة من العقبات أمام مسار التطبيع، فما عدا التحديات الإقليمية لكل مسار ولكل دولة على حدة، فإنّه يتحمل مسؤولية التعامل مع ملف المخدرات والكبتاغون على اعتباره من الملفات الساخنة التي تطالب دول كالأردن باتخاذ خطوات عملية لحله. كما ليس من اليسير عليه العمل الجدي على حل ملف التموضع الإيراني في سورية لكونه جزءاً أساسياً من تشكيله العام، وداعماً له خلال سنوات صراعه مع المجتمع السوري، أمّا بخصوص اللاجئين فيحتاج النظام إلى أرضية آمنة لا يستطيع توفيرها لاعتبارات اقتصادية وأمنية وسياسية، هذا ما عدا الاعتبارات السياسية لدى اللاجئين أنفسهم الذين يربطون العودة بالتحول السياسي والبيئة الآمنة التي توفر عودة كريمة.

وتشكّل قدرة النظام على تغيير طبيعته وسلوكه ونهجه عاملاً بارزاً، فأي تنازل يمكن أن يقدّمه سيعتبر خرقاً غير مسبوق سيما وأنّ طبيعته ذات النمط الثابت والصفري في التعامل مع الملفات تشير لمدى أهمية هذا التحدي، مما يغلب البعد الشكلاني في أي تنازل؛ كما أنّ التغيير لا يشمل فقط التعاطي مع الملفات الداخلية وإنما نهجه الخارجي وعدم العبث في معادلات أمن المنطقة.

في المجمل، يواصل الأسد تمسكه بسياسة "الصبر الاستراتيجي" بالمراهنة على تبدل الظروف الإقليمية والدولية، ساعياً للاستثمار بالمتناقضات دون تقديم أي تنازلات موضوعية ضمن مؤشرات وازنة تُحقق تقدّماً ملموساً ضمن متطلبات الدول الساعية للتطبيع، وقد رسخ نتاج الفترة الماضية قناعة لدى الأسد بضرورة مواصلة التعنت بما أنّه يفي بالغرض ويجلب المكاسب وإن كانت شكلية لا تؤدي لاستعادة النظام وزنه لكنها تكفي لاستمراره في السلطة.

ختاماً

يمكن قراءة "مسارات التقارب" واستعادة النظام لمقعد سورية في الجامعة العربية أنّها تندرج ضمن إطار منحه فرصة لتحسين سلوكه وتغيير منهجه في التعامل مع الملفات الأمنية المطلوبة منه أكثر منها السياسية، ولا سيما بشأن التنسيق على المستوى السيادي في ملف المخدرات. مع ذلك فالعودة لا تعني استعادة حضوره في المنطقة بشكل كامل وهذا ما أكّد عليه بيان الجامعة العربية، من خلال الإشارة إلى ضرورة عدم ربط العودة بحل "الأزمة" السورية، كما أنّ الدور العربي محصور بالعلاقات السياسية دون إحداث قدرة في تغيير واقع "تمترس الجغرافيا" على عكس التركي الذي سيواجه صعوبات في مسار التفاوض التقني مع النظام.

إنّ مسار التطبيع وإن تم بالشكل الذي يأمله النظام، فإنه من المتوقع أن يصطدم بعدة عراقيل في مقدمتها الموقف الغربي والأمريكي الذي لا يزال يراهن على بقاء "الغموض البنّاء"، والانغماس الإيراني في الملف السوري، وانتشار التجارة غير الشرعية لا سيما تجارة المخدرات التي باتت تشكل أرقاً لأمن دول المنطقة، ناهيك عن صعوبة تجاهل القرارات الدولية أو تجاوز الملف الحقوقي الخاص بالانتهاكات والجرائم التي قام بها النظام.

إذاً: تخلق الحركيّة الجارية في الإقليم مساحات للنظام من أجل المناورة وأحياناً تكون غير مشروطة ولا تحتاج لتقديم تنازلات، لهذا يفضّل الأسد العلاقات الثنائية وبدرجة أقل تعزيز الإقليمية فمهما تطورت الأخيرة ستبقى أقل خطورة على بنيته ولا تتطلب تنازلات غير قادر على تقديمها، ربما لهواجسه بخصوص ما يترتب على نسج التوافق الإقليمي خلال المراحل القادمة بما فيها التماهي مع المسارات واستيفاء نهج الخطوة بخطوة الذي اعتبره العرب متمماً للقرارات الدولية.

([1]) فرنجية : "العربي الجديد ينشر مضمون "اللاورقة" الأردنية للحل في سورية"، العربي الجديد، 12 تشرين الأول 2021، الرابط: https://cutt.us/5WbeD

([2]) هشام حاج محمد: "خط عربي عبر سوريا"، الجمهورية، 23 تشرين الثاني 2021، الرابط: https://cutt.us/BBWVu

([3]) "الإمارات تعيد فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق"، عربي BBC، 27 كانون الأول2018 ، الرابط: https://cutt.us/8jrju

(5) Joseph Daher, The UAE and Damascus: The Normalisation of the Syrian Regime, 15 November 2021, Link: https://cutt.us/qoHt3

([5]) فاضل خانجي: "دبلوماسية الكوارث: سياسات التطبيع مع النظام في سورية"، 9 آذار2023 ، مركز عمران للدراسات، الرابط: https://cutt.us/OnEDk

([6]) "فرق بحث ومساعدات سعودية رسمية لسوريا.. ومصدر يكشف وجهتها"، الحرة، 10 شباط 2023، الرابط: https://cutt.us/qd0oK

([7])"سياسات التطبيع مع النظام السوري: انقسام إقليمي ودولي"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 6 شباط 2023،الرابط: https://cutt.us/7NcXm

([8]) "صدور بيان مشترك في ختام زيارة وزير الخارجية السوري للمملكة"، وكالة الأنباء السعودية، 12 نيسان 2023، الرابط: https://cutt.us/9gwvX

([9]) "التطبيع الإماراتي مع النظام السوري: خلفياته وأهدافه"، المركز العربي للأبحاث، 16 تشرين الثاني 2021، الرابط: https://cutt.us/o333X

([10]) "مجلس الأعمال السوري الإماراتي التجارة بين البلدين في المرتبة الأولى عربياً"، تلفزيون سوريا، 28 آب 2022، الرابط: https://cutt.us/tEtjZ

([11]) أرميناك توكماجيان: "تجارب الأردن تسلط الضوء على حدود العلاقات المتجددة مع سورية"، 6 آذار 2023، الرابط: https://cutt.us/RjIoP

([12]) وهي مجموعة تشكّلت العام 2018 مؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والسعودية ومصر والأردن بهدف زيادة التنسيق والتواصل بخصوص الملف السوري ودفع العملية السياسية.

([13]) "معوقات في طريق تطبيع علاقات مصر مع النظام السوري"، العربي الجديد، 11 نيسان 2023، الرابط: https://cutt.us/6POMP

([14]) في 12 نيسان التقى وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، بوزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في الرياض بزيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة.

([15]) "رويترز "الأردن سيقترح في قمة جدة خطة سلام لإنهاء الأزمة السورية"، تلفزيون سوريا، 14 نيسان 2023، الرابط: https://cutt.us/EQO5o

([16]) أرميناك توكماجيان: "الأردن يتلمس طريقه بحذر نحو التقارب مع سورية"، مركز مالكوم كير-كارنيغي، 24 أيار 2022، الرابط: https://cutt.us/S4cLz

([17]) فرض الاتحاد الأوربي عقوبات بحق 25 فرداً و8 كيانات منهم منحدرون من عائلة الأسد، في توقيت مهم يشهد خلاله مسار التطبيع تقدماً ملحوظاً، لتحمل تلك الخطوة رسائل موجّهة بثبات الموقف الغربي رغم التبدلات الإقليمية.

([18]) "قطر: القرار الدولي2254 هو الطريق الوحيد لحل مستدام في سوريا"، المدن، 26 نيسان 2023، الرابط: https://cutt.us/7nx11

([19]) " تركيا تجدد رفضها الانسحاب من سوريا"، الشرق الأوسط، 25 نيسان 2023، الرابط: https://cutt.us/OBOIl

دبلوماسية الكوارث: سياسات التطبيع مع النظام في سورية

عقب الزلزال الذي ضرب تركيا سورية في 06 شباط/فبراير الماضي، شهدت المنطقة حراكاً دبلوماسياً عربياً حثيثاً تجاه النظام في سورية ضمن إطار دبلوماسية الكوارث وسياسة التطبيع الإقليمي الذي بدأ تبلوره في 2021 من خلال الانفتاح الإماراتي، وذلك إلى جانب استثناء مؤقت وجزئي لبعض القيود الاقتصادية المفروضة على النظام دولياً. يسعى تقدير الموقف هذا لتبيان مستقبل سياسات التطبيع مع النظام من خلال تناول: العوامل المؤثرة في الإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بخصوص سياسات العقوبات المفروضة على النظام ودلالات ذلك؛ ديناميات سياسات التطبيع ودوافع الدول العربية وتركيا بخصوص التطبيع مع النظام كل على حدة؛ تفاعل الديناميات الإقليمية والدولية المحددة لمسار التطبيع.

الفواعل الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)

لم يكن إيجاد حل للملف السوري على قائمة أولويات إدارة بايدن، وإنَّما كانت مقاربة إدارة الملف تقتصر على تجميد الصراع العسكري والإبقاء على خارطة النفوذ الحالية، بهدف منع عودة تنظيم الدولة لنشاطه السابق في المنطقة، والحول دون زيادة نفوذ الفواعل الإقليمية والمحلية الأخرى في الساحة السورية([1]). بالإضافة إلى الإبقاء على آليات العقوبات وعلى رأسها قانون قيصر وإقرار قانون مكافحة الكبتاجون كأداة ضاغطة على النظام، وعقبة أمام إعادة تأهيله دولياً.

بعد ثلاثة أيام على الزلزال، قام مكتب مراقبة الأصول الخارجية في الخزانة الأمريكية بالسماح بالتحويلات المالية المرتبطة بجهود الإغاثة عقب الزلزال - والتي كانت ستكون محظورة بسبب العقوبات - لمدة ستة أشهر فقط([2])، بالتوازي مع تجديد الخارجية الأمريكية رفضها التطبيع مع النظام أو رفع مستوى العلاقة معه، وقيام مجلس النواب الأمريكي بـإدانة محاولات النظام لاستغلال الكارثة لتجنب الضغط والمحاسبة الدولية، والتأكيد على أهمية آلية العقوبات (قانون قيصر) لحماية المدنيين([3]). ناهيك عن قيام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بلقاء ممثلين عن منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تركيا([4]).

تعكس جُملة هذه الخطوات صعوبة وجود دلالات سياسية واضحة للتخفيض المؤقت والجزئي للعقوبات حالياً، أو تغيُّر في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه سورية والنظام على مستوى الأولويات والمقاربة. لا سيما وأنه سبق للخزانة الأمريكية أن أصدرت قراراً بالسماح لبعض التحويلات المصرفية المحظورة تحت طائلة العقوبات خلال وباء كوفيد-19 لكل من سورية وإيران وفنزويلا، من غير وجود دلالات سياسية لذلك، بهدف تسهيل العمل الإغاثي والصحي([5]).

بشكل مشابه، كان موقف الاتحاد الأوروبي واضحاً بخصوص رفض التطبيع مع النظام في سورية، أو رفع العقوبات عنه، أو البدء بإعادة الإعمار، من غير انخراط النظام بعملية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254([6])، وذلك على الرغم من سعي حكومات أوروبية عدة، كاليونان وقبرص وإيطاليا وهنغاريا والنمسا وبولندا للدفع باتجاه سياسات تصب في صالح النظام، أو السعي للبحث عن آليات جديدة لتجاوز ضوابط الاتحاد الأوروبي لزيادة مساحات الفعل في سورية، ناهيك عن قيام بعض هذه الدول - هنغاريا وبلغاريا واليونان وقبرص - باستعادتها لمستويات مختلفة من العلاقات الدبلوماسية لم ترقَ لمستوى التطبيع الكامل بعد، الأمر الذي يرتبط بشكل أساسي بصعود سياسة اليمين الشعبوية، وفرضية قدرة النظام على تأمين الاستقرار ومنع تدفق اللاجئين([7])، لا سيما مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء في دول الاتحاد بنسبة 50% في العام 2022، ليصل إلى ما يقارب المليون، الرقم الأعلى منذ 2016، في حين أن عدد السوريين منهم نحو الـ130.000([8]).

على إثر الزلزال وفي 17 شباط/فبراير، قدَّم ثمانية أعضاء في البرلمان الأوروبي مقترح قرار لـ"رفع العقوبات عن سورية[النظام] لغايات إنسانية"، معتبرين أن "العقوبات لم تحقق الأثر المرجو"، وأن "عواقبها أدّت لضرر بالغ على الشعب السوري"([9])، علماً أن البرلمانيين الثمانية ينتمون لمجموعات سياسية متنوعة يمينية ويسارية، كـ"حزب البديل لأجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وحزب "مستقلون من أجل التغيير" اليساري في إيرلندا، على سبيل المثال لا الحصر. وعلى الرغم من اختلاف دوافع اليمينيين التي تكمن بمسألة اللجوء ومنع تدفق المزيد من اللاجئين، واليساريين الذين هم معنيون أكثر بالجانب الإنساني، وتقليص نطاق استعمال القوة للاتحاد في الخارج، إلا أن غايتهم التقت في مسار رفع العقوبات، مستغلين حالة الكارثة للدفع أكثر اتجاه إحداث تغيير في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه سورية والنظام.

في 23 شباط/فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخفيف العقوبات المفروضة على النظام لمدة مؤقتة، من خلال قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتبني "تعديل إنساني إضافي"، بهدف إحداث تسهيل أكبر بسرعة وصول المساعدات الإنسانية لسورية بعد الزلزال. يتضمن القرار رفع حاجة المنظمات الإنسانية للحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في الدول الأعضاء "لإجراء تحويلات أو توفير سلع وخدمات مخصصة للأغراض الإنسانية" للأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات لمدة ستة أشهر فقط، علماً أن العقوبات الأوروبية لا تشمل الغذاء أو المواد الطبية أو النظام الصحي في سورية([10]).

يأتي القرار الأوروبي في إطار ثلاثة عوامل رئيسة لعبت دوراً بالغ الأهمية في صياغته: (1) حجم الكارثة الإنسانية وضعف الآليات الدولية في الاستجابة، (2) الديناميات الأوروبية الداخلية التي تكمن بالضغوط الداخلية لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سورية والنظام، وهو ما تجلَّى بمقترح القرار من البرلمانيين الثمانية لرفع العقوبات عن النظام، (3) قرار الخزانة الأمريكية بمنح الإذن للتحويلات المتعلقة بمساعدات الزلزال في سورية لمدة ستة أشهر.

الفواعل الإقليمية (الدول العربية وتركيا)

كانت كل من الإمارات وسلطنة عُمان والجزائر والأردن الدول الأبرز التي سعت لإعادة تأهيل النظام عربياً، وذلك لدوافع وأسباب مختلفة. فضمن سعيها للعب دور إقليمي بارز على المستوى السياسي ودافعها الاقتصادي المرتبط بملف إعادة الإعمار في سورية، قادت الإمارات جهود التطبيع مع النظام منذ بدايتها، إذ كانت الدولة الأولى التي طبَّعت العلاقات مع النظام وافتتحت سفارتها في دمشق بعام 2018([11])، ومن ثمَّ رفع مستوى العلاقة لتشمل الاتصال المباشر بين رئيس النظام بشار الأسد ومحمد بن زايد([12])، وتبادل الزيارات على مستوى وزارتي الخارجية([13]) والاقتصاد([14]) في الربع الأخير من عام 2021، قبل قيام بشار الأسد بزيارة دولة الإمارات كأول دولة عربية يزورها منذ 2011 وذلك في آذار/مارس 2022([15]).

في الوقت ذاته وبدوافع مختلفة، دخلت العلاقات الأردنية مع النظام مسار التطبيع رسمياً على مستوى التواصل المباشر بين الملك عبدالله الثاني وبشار الأسد([16])، والتنسيق على مستوى وزارات الدفاع([17])، وتطور العلاقات التجارية عقب فتح الحدود السورية - الأردنية ما انعكس بزيادة الصادرات من سورية إلى الأردن، والصادرات السورية عبر الأردن كبلد عبور إلى السعودية([18])، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن واستضافته لعدد كبير من اللاجئين السوريين. ناهيك عن مسألة أمن الحدود كأولوية أردنية مرتبطة بالمخدرات والنفوذ الإيراني، ساعياً لتحقيق مكاسب جزئية، أمنية واقتصادية، في ظل استمرار الاستعصاء السياسي.

على المستوى الإقليمي العربي، سعت الجزائر - التي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية بالنظام والتي تمتلك علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وثيقة مع روسيا ([19])- لإعادة النظام للجامعة العربية في القمة العربية التي عُقدت في العاصمة الجزائرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022([20])، إلا أن الانقسام العربي بشأن المسألة، وثبات موقف قطر والسعودية المناهض للتطبيع، التي أعلنت حينها عن "ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن" بما يخص الشأن السوري قبيل القمة العربية؛ حال دون ذلك([21]). بالمقابل، كانت سلطنة عُمان الدولة الخليجية الوحيدة التي حافظت على علاقاتها الدبلوماسية مع النظام، والدولة الخليجية الأولى التي تقوم بتعيين سفير لها في دمشق، منذ تعليق دول مجلس التعاون الخليجي العمل الرسمي بسفاراتها في سوريا عام 2011([22])، الأمر الذي يرجع لتقاليد السياسة الخارجية العمانية، والتي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة في العالم منذ وصول السلطان قابوس إلى العرش في عام 1970([23]).

لهذا، لم يكن من المفاجئ زيارة بشار الأسد إلى العاصمة مسقط كثاني عاصمة عربية يزورها بعد أبو ظبي([24])، والتي توازت مع زيارة وزراء خارجية الإمارات والأردن لدمشق، ووفد برلماني من عدد من الدول العربية. بالإضافة للاتصالات التي جرت بين بشار الأسد والرئيس الجزائري، والرئيس الموريتاني، وملك البحرين، وكذلك قيام الرئيس التونسي قيس سعيد برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع النظام([25])، إذ لا يوجد تطور حقيقي أو تغيُّر في مواقف هذه الدول تجاه النظام باعتبار أنها تمتلك علاقات دبلوماسية جيدة نسبياً مع النظام، إلَّا أنها تفتقد قدرتها على لعب دور وساطي - كالإمارات أو عُمان - في إعادة تأهيل النظام عربياً.

أما مصر، وعلى الرغم من الأهمية الجيوسياسية الكبيرة لها، فلا يُعتبر التواصل الرسمي المصري مع النظام على المستوى الرئاسي وزيارة وزير الخارجية المصري لدمشق([26]) ذلك التغيُّر اللافت، فقد حافظت مصر على حياد إيجابي تجاه النظام من خلال إعادة التمثيل الدبلوماسي في دمشق عام 2013([27])، بالتوازي مع عدم قطع صلاتها بالمعارضة عبر استضافتها لـ"تيار الغد السوري" المعارض بقيادة أحمد الجربا منذ 2016. ويأتي الحراك الدبلوماسي المصري الأخير في سياق مواكبتها للحراك الدبلوماسي للدول العربية المطبِّعة، بانتظار وضوح مواقف الدول الأخرى وعلى رأسها السعودية، إذ لا تلعب مصر حالياً دوراً ريادياً في السياسة العربية تجاه سورية، لا سيما مع وجود ملفات خارجية أكثر أهميةً لها كالملف الليبي وأمن المياه في سياق العلاقات مع إثيوبية.

بالمقابل، ومع ثبات الموقف القطري([28]) والكويتي([29]) المناهض للتطبيع مع النظام، يتضِّح أن الموقف السعودي في طور التبلور، مع وجود رغبة سعودية واضحة في إعادة تفعيل الدور العربي في سورية، بما يشمل الحوار مع النظام، ما تجلَّى برؤية وزارة خارجيتها بخصوص عدم جدوى سياسة عزل النظام، وعن بدء "تشكل نهج آخر لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار ومعاناة المدنيين" في ظل الاستعصاء السياسي([30])، وقيام المملكة بإرسال مساعدات إنسانية لمناطق سيطرة المعارضة والنظام كل على حدة، في إطار دبلوماسية الكارثة/الزلزال([31])، ناهيك عن اللقاءات الأمنية الاستخباراتية قبل الزلزال بين السعودية والنظام.

على الرغم من وضوح تغيُّر المقاربة السعودية بخصوص النظام، إلا أن الموقف السعودي ما زال بطيء التبلور، إذ إنه من غير المتوقع التطبيع السعودي السريع أو الكامل مع النظام من غير وضوح صفقة تقنية، لا سيما بما يخص النفوذ الإيراني، ضمن إطار مبادرة عربية لتسوية جزئية، قد تحدث تغييراً في مسار الاستعصاء الراهن.

أما بالنسبة لتركيا، فقد كانت الرغبة التركية واضحة في إعادة النظر في طبيعة العلاقة مع النظام في سورية، وهو ما تجلَّى في عقد اجتماع بين وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات لكل من تركيا وروسيا والنظام في موسكو في كانون الأول/ديسمبر 2022([32]). وعلى الرغم من وجود اجتماع مرتقب سابقاً بين تركيا وروسيا والنظام على مستوى وزراء الخارجية في شباط/فبراير الماضي([33])، إلا أن الاجتماع تأجل نظراً لظروف الزلزال، ومن المتوقع عقده خلال شهر آذار/مارس الحالي([34]).حيث لم تسهم دبلوماسية الكوارث في زيادة وتيرة مسار التطبيع على المستوى السياسي بين تركيا والنظام، مقارنةً بأثرها في رفع مستوى العلاقات التركية - المصرية التي تجلَّت بالزيارة الأولى لوزير خارجية مصري لتركيا منذ عشر سنوات([35]).

لهذا، وبالأخذ بعين الاعتبار الفجوة الكبيرة بين الجانبين، تركيا والنظام، تبقى إمكانية أن يحقق مسار التطبيع بين تركيا والنظام تقدماً ملموساً على المدى المنظور منخفضة، نظراً الانشغال الداخلي التركي بكارثة الزلزال والانتخابات المقبلة. إلَّا أن ذلك لا يغيِّر من واقع حضورها كملف انتخابي، وأهمية التطبيع في السياسة الخارجية التركية على المدى المتوسط، لاعتبارات أمنية، ولاعتبارات سياسية داخلية تتعلق بملف اللاجئين، ورؤية أغلب الأحزاب السياسة لتطبيع العلاقات مع النظام كعامل مساهم في ملف العودة.

مستقبل التطبيع وتفاعل الديناميات الدولية والإقليمية

دولياً، سيبقى النظام في حالة من العزلة الدولية في ظل استمرارية العقوبات الأمريكية والأوروبية، والتي تأتي استثناءاتها الأخيرة المؤقتة ضمن ملف إدارة الشأن الإغاثي والإنساني، من غير وجود مؤشرات عن دلالات سياسية لذلك. ومن غير المرجَّح أن يكون لكارثة الزلزال أثرٌ في إعادة تأهيل النظام دولياً، أو حدوث تغيُّر على المستوى الكلِّي في السياسة الأمريكية أو الأوروبية تجاه النظام، لا سيما مع استمرار حالة الاستقطاب الغربي - الروسي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وعلى الرغم من عدم وجود موقف غربي لمواجهة روسيا على الساحة السورية، كذلك الموجود في أوكرانيا، إلا أن الموقف الغربي ما زال ممانعاً لإعادة تأهيل الأسد أو منح روسيا نصراً في سورية.

إقليمياً، لا يبدو أن العقوبات الأمريكية والأوروبية بشكلها الحالي عائقٌ أمام تطبيع العلاقات بين النظام ودول الإقليم، إلا أنها ستبقى محدِّدة لمستوى وشكل هذا التطبيع، إذ لم يكن للرفض الدبلوماسي الغربي أثرٌ في منع تطوُّر هذا المسار الذي بدأ يتبلور منذ 2021. وفي ظل غياب بوادر حل سياسي دولي في المدى المنظور، سيستمر مسار التطبيع السياسي الثنائي بين النظام ودول الإقليم، مع شمله لتفاهمات أمنية واقتصادية محدودة مراعية للعقوبات الدولية، بيد أن عودة النظام للجامعة العربية ما يزال مستعبداً حالياً، مع عدم وجود موقف عربي موحد ومبادرة عربية رسمية للحل على المستويات الأمنية والسياسية، وصعوبة تقديم ذلك دولياً في الوقت الراهن، وارتباط ذلك أيضاً بمدى تجاوب سلوك النظام مع الخطوات العربية في كل من ملفات: تهريب المخدرات، وطبيعة العلاقة مع إيران، وعودة اللاجئين.

بالنسبة للنظام، فإن امتلاكه – فرضياً – الرغبة في إنجاز تفاهمات بخصوص الملفات الثلاثة لا يعني امتلاكه القدرة على ذلك، على الأقل فيما يخص العلاقة مع إيران التي غدت متجذرة في سورية عسكرياً وأمنياً واقتصادياً. فهو يجد هذه المبادرات كمساحة مناورة سياسية بين مبادرتين: العربية والروسية - التركية، وفرصة لإعادة تأهيله إقليمياً عبر تفاهمات ثنائية، من غير الدخول في مسار حل سياسي شامل، ناهيك عن كونها فرصة اقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، والاستنزاف الذي يشهده حليفه الروسي في أوكرانيا، والاضطرابات التي تواجهها إيران داخلياً. بيد أن ذلك لا يُغيِّر من حقيقة أن إخراج إيران من سورية لم يعد أقل صعوبةً من إخراجها من لبنان أو العراق، ومن غير الواقعي الظن بأن الدبلوماسية هي الأداة المثلى لذلك.

([1]) فاضل خانجي، الملف السوري في وثيقة "استراتيجية الأمن القومي" الأمريكية، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2022، الرابط: https://cutt.us/CC3ZZ

([2]) Treasury Issues Syria General License 23 To Aid In Earthquake Disaster Relief Efforts, U.S. Department of the Treasury, 09 February 2023, Link: https://cutt.us/Ar4ho

([3]) H.Res.132 - Responding to the earthquakes in Türkiye and Syria on February 6, 2023., Congress.gov, 17 Feb 2023, Link: https://cutt.us/QhrsZ

([4]) بلينكن يلتقي ممثلين عن "الخوذ البيضاء" السورية في تركيا، العربي الجديد، 19 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/fPE73

([5]) Treasury Issues Additional COVID-19-related Sanctions Authorizations and Guidance, U.S. Department of the Treasury, 17 June 2021, Link: https://cutt.us/8bIDQ

([6]) EU reiterates refusal to normalize ties with Syrian regime, Asharq al-Awsat, 05 February 2023, Link: https://cutt.us/eDjxH

([7]) Charles Lister, Is the EU starting to wobble on freezing out Assad?, Foreign Policy, 27 October 2022, https://cutt.us/WfoNy

([8]) Almost 1 million asylum applications in the EU+ in 2022, European union agency for asylum, 22 February 2023, Link: https://cutt.us/Tg3x9

([9]) Motion for a resolution - B9-0155/2023, European Parliament, 17 February 2023, Link: https://cutt.us/kRZbW

([10]) Earthquake in Türkiye and Syria: EU amends restrictive measures in place regarding Syria to facilitate the speedy delivery of humanitarian aid, Council of the EU, 23 February 2023, Link: https://cutt.us/zcu9p

([11]) الإمارات تعيد فتح سفارتها في دمشق، البيان، 28 كانون الأول/ديسمبر 2018، الرابط: https://cutt.us/lGruZ

([12]) صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري، وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإمارات، 21 أيلول/سبتمبر 2021، الرابط: https://cutt.us/Nfstp

([13]) فخامة الرئيس بشار الأسد يستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد في دمشق، وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإمارات، 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الرابط: https://cutt.us/MtGFA

([14]) الإمارات وسوريا تبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع الشراكة، العين الإخبارية، 06 تشرين الأول/أكتوبر 2021، الرابط: https://cutt.us/rhoMS

([15]) صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس بشار الأسد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإمارات، 19 آذار/مارس 2022، الرابط: https://cutt.us/WyBBi

([16]) الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري، وكالة الأنباء الأردنية، 04 تشرين الأول/أكتوبر 2021، الرابط: https://cutt.us/jID9q

([17]) رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره السوري، وكالة الأنباء الأردنية، 19 أيلول/سبتمبر 2021، الرابط: https://cutt.us/KFt7F

([18]) ARMENAK TOKMAJYAN, Jordan Edges Toward Syria, Carnegie Middle East Center, 29 March 2022, Link: https://cutt.us/WPGDx

([19]) سياسة الجزائر الخارجية على مفترق طرق، منتدى فكرة، 09 آب/أغسطس 2022، الرابط: https://cutt.us/kkUnV

([20]) القمة العربية: بدء اجتماع الزعماء العرب في الجزائر وغياب قادة السعودية والإمارات والكويت والمغرب، بي بي سي العربية، 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، الرابط: https://cutt.us/zFAVr

([21]) الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، جريدة أم القرى، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2022، الرابط: https://cutt.us/Pri9n

([22]) سفير سلطنة عُمان يسلم أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري، سي إن إن عربي، 04 تشرين الأول/أكتوبر 2020، الرابط: https://cutt.us/uL3an

([23]) بريت سودتيك وجورجيو كافييرو، الخطوات الدبلوماسية لسلطنة عمان في سوريا، منصة صدى - مركز كارينغي، 03 شباط/فبراير 2021، الرابط: https://cutt.us/Iit1I

([24]) جلالةُ السُّلطان المعظم يستقبل الرئيس السُّوري الذي قام بزيارة عمل إلى سلطنة عُمان، وزارة خارجية عُمان، 20 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/vaLOF

([25]) قراءة تحليلية في مدى تغير مواقف الدول من نظام الأسد؛ مجرد ضوضاء أم زلزال سياسي؟، مركز الحوار السوري، 02 آذار/مارس 2023، الرابط: https://cutt.us/o29pW

([26]) بشار الأسد يعرب عن تقديره البالغ لمبادرة الرئيس السيسي بالاتصال هاتفياً عقب الزلزال، وكالة أنباء الشرق الأوسط، 27 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/tdN9z

([27]) حسن صعب، العلاقات المصرية ـ السورية 2014-2021، المعهد المصري للدراسات، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الرابط: https://cutt.us/Crsjy

([28]) وسط موجة تطبيع عربي.. قطر تجدد رفضها التقارب مع نظام الأسد، الخليج أونلاين، 01 آذار/مارس 2023، الرابط: https://cutt.us/YpLcR

([29]) وزير خارجية الكويت: ليس لدينا خطط للتواصل مع "الأسد"، الخليج أونلاين، 19 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/GXg3p

([30]) فيصل بن فرحان: الحوار مع سورية مطلوب.. لا جدوى من عزلها، جريدة عكاظ، 19 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/XPp29

([31]) مركز الملك سلمان للإغاثة.. أول الواصلين إلى سورية، جريدة عكاظ، 13 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/QONbO

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى حلب لمساعدة ضحايا الزلزال، جريدة عكاظ، 14 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/32UQh

([32]) موسكو تحتضن اجتماعاً لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا، وكالة الأناضول، 29 كانون الأول/ديسمبر 2022، الرابط: https://cutt.us/EKq51

([33]) أنقرة: اجتماع مرتقب لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا مطلع فبراير، ديلي صباح، 12 كانون الثاني/يناير 2023، الرابط: https://cutt.us/3jM42

([34]) تشاووش أوغلو: اجتماع رباعي في موسكو لمناقشة الملف السوري، وكالة الأناضول، 08 آذار/مارس 2023، الرابط: https://cutt.us/ChUVp

([35]) الرقم: 59، التاريخ: 26 فبراير/ شباط 2023، بيان صحفي حول زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا، وزارة الخارجية التركية، 26 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/nRozH

نظام "الأبارتهايد" السوري

يجمع النظام السوري من الصفات والممارسات مع نظام "الأبارتهايد" أكثر بكثير مما يختلف معه أو ينفي عنه هذه الصفة، إذ مارس النظام السوري أشكالاً مختلفة من التمييز طوال فترة حكمه وما يزال.

تعود كلمة " الأبارتهايد" لأصلها في اللغة الإفريقية وتعني "الفصل" ويُشار لهذه الكلمة بشكل مفصلي عند الحديث عن نظام الفصل العنصري الذي كان قائماً في جنوب إفريقيا في الفترة الممتدة ما بين 1948 – 1994 قبل فشله وتحول جنوب إفريقيا لدولة ديمقراطية يتساوى فيه الجميع على الأقل من الناحية القانونية أما في التطبيق ما زالت عدة مشكلات موجودة ولم يتم تجاوزها بعد.

نكأت زيارة كانديث ماشيغو دلاميني نائب وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا لسوريا ولقاءها بشار الأسد الذاكرة حول نظام "الأبارتهايد" الذي عانت منه هذه السيدة قبل أكثر من 30 عاماً خصوصاً أنها لعبت دوراً أساسياً في النضال ضده عبر إنشاء لجنة دعم الآباء المحتجزين في ثمانينات القرن الماضي لإحباط تأثير اعتقال الناشطين المناهضين للفصل العنصري الذي قاده آنذاك نظام جنوب إفريقيا.

هذه الزيارة ولدت تساؤلاً جوهرياً، إذ كيف لمن عانى الظلم يوماً أن يعود حين يُنصفه القدر ليقف بجانب ظالم آخر يقود بدوره نظاماً ديكتاتورياً قتل مئات الآلاف وشرد الملايين من الشعب الذي يحكمه ويفترض به أن يحميه ويعمل على رفاهيته لا العكس.

قد يستغرب البعض وجه تشبيه النظام السوري بنظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" الجنوب إفريقي أو حتى الإسرائيلي، خصوصاً أن الحالة السورية لا تنطبق تماماً على جنوب إفريقيا أو فلسطين المحتلة، فلا يوجد في سورية قانون يميز بين المواطنين بحسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة على الأقل كما يدعي دستور 2012، كما أن كامل البيئة التشريعية والقانونية السورية خالية من التشريعات الصريحة التي تقوم بالتمييز بين المواطنين عدا تلك التشريعات الخاصة ببعض الطوائف الموجودة في سوريا، وهي تشريعات خاصة داخل تلك الطوائف ولا تعمم على غيرها.

إن الاختلاف بين الحالات السابقة لا ينفى تشابهها والاختلاف هنا شيء طبيعي، إذ لا يوجد أي نظام في أي دولة ينطبق تماماً على نظام آخر، ولكن قد يتشابه مع أنظمة حول العالم وإن كانت بعيدة آلاف الكيلومترات، وقد يُمارس أيضاً ما كانت تلك الأنظمة تمارسه على شعوبها من أجل البقاء في سدّة الحكم مُستنسخةً بذلك تجارب تلك الأنظمة وممارساتها الوحشية والقمعية.

يجمع النظام السوري من الصفات والممارسات مع نظام "الأبارتهايد" أكثر بكثير مما يختلف معه أو ينفي هذه الصفة عنه، إذ مارس النظام السوري كل أشكال التمييز العنصري ضد معارضيه وأذاقهم الويلات بمختلف أنواعها سواء القتل المباشر أو القتل تحت التعذيب والاعتقال والتهجير والمنع والقمع.

التمييز العنصري القائم في سوريا رغم أنه غير قائم على اللون أو الجنس وليس مشرعاً قانوناً كما هو الحال في "الأبارتهايد" الإفريقي إلا أنه يُطبق عُرفاً في عدد من مجالات الحياة العامة وعلى عدة مستويات سواء في الممارسة والسلوك أو في مؤسسات الدولة وذلك بحسب الحالة التي يُراد تطبيقه فيها، والأمثلة على ذلك كثيرة.

من ناحية الممارسة والسلوك هناك جرم ضد الإنسانية يتمثل بالفصل العنصري حين يقع أو عندما يُرتكب أي عمل لا إنساني أو وحشي (بصورة أساسية أي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان) في سياق نظام مؤسسي من الهيمنة والقمع بصورة ممنهجة من جانب فئة عنصرية على فئة عنصرية أخرى، بقصد إدامة هذا النظام، أما من ناحية المؤسسات فهناك مناصب في الدولة تكون حكراً على طائفة واحدة وهذا تمييز على أساس ديني/ مذهبي، ومناصب أخرى يُمنع على فئة عرقية ما أن تتبوأها وهو تمييز قائم على أساس عرقي/ قومي.

يحكم سوريا منذ عام 1963 العسكر المنتمون إلى حزب البعث العربي الاشتراكي منذ انقلابهم آنذاك، واستخدم العسكر قانون الطوارئ لمدة 48 عاما قبل إلغائه في عام 2011 ثم استبداله بقانون مكافحة الإرهاب في عام 2012، كما أن حزب البعث الحاكم بقي لفترة طويلة في الحكم فضلاً عن تعيينه قائداً للدولة والمجتمع لعشرات السنين قبل إلغاء ذلك شكلياً في دستور 2012، واستمراره بالحكم بالوتيرة ذاتها حتى مع إسقاط تلك المادة من الدستور.

يُطبق نظام الفصل العنصري السوري بكثرة في المؤسسة العسكرية ويعلم الشعب السوري ذلك كأمر بدهي، بالإضافة لعدد من الدراسات البحثية التي سبق أن أكدت وجود مستويات عالية من الطائفية في المؤسسة العسكرية سواء في الجيش أو الأمن.

أما في مؤسسات الدولة فما زال لحزب البعث اليد العليا والطولى في التعيين بمناصبها، فالسواد الأعظم من الوزراء هم من البعث، والمحافظون الـ 14 جميعهم من البعث كما أن مجلس الشعب لعام 2020 يوجد من حزب البعث 166 عضوا بنسبة 66.4% من أصل 250 عضوا، وحتى المستقلون فالقسم الأعظم منهم بعثي برتبة "نصير"، أما بقية الأعضاء فهم أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ولهم 17 مقعداً بنسبة 6.8%، وينسحب هذا على السفراء والقائمين بالأعمال وحتى قادة الجيش أيضاً، مع العلم أن الاستثناءات القليلة الموجودة لا تشكل فرقاً بـ "الأبارتهايد" السوري.

مارس النظام السوري التمييز العنصري القائم على أساس قومي عرقي على عدد كبير من الكرد في شمال شرقي سوريا واستمر حرمانهم من الجنسية السورية لعدد طويل من السنوات حتى حين قام بشار الأسد بإصدار المرسوم التشريعي 49 لعام 2011 مدفوعاً بتهدئة الأوضاع وضمان عدم مشاركتهم في الثورة.

يهدد النظام السوري أيضاً جنسية ملايين السوريين بعد إصداره قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 وذلك بسبب مدة صلاحية البطاقات الشخصية التي حددها بـ 10 سنوات، ناهيك عن ولادة مئات الآلاف من السوريين في الداخل والخارج دون أن يتمكن ذووهم من تسجيلهم أصولاً في دوائر الأحوال الشخصية لأسباب عديدة.

من جهة ثانية استخدم النظام السوري انتزاع الملكية بشكل مكثف ضد معارضيه عبر مصادرة الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة لهم عبر إلقاء الحجز عليها، ثم قام النظام بتشريع القانون رقم 10 لعام 2018 الذي يلزم مالكي العقارات بتقديم ما يُثبت ملكيّتهم في غضون 30 يومًا فقط، وإلّا فإنهم سيخسرون ملكيّة هذه العقارات لصالح الدولة – تمَّ تمديد فترة السماح إلى سنةٍ بعد الضجَّة العالميّة التي أحدثها صدور القانون الأمر الذي يعني ببساطة مصادرة الأسد لجميع العقارات في المناطق المناهضة له.

استخدم النظام مجموعة كبيرة من الأدوات القائمة على التمييز العنصري بشكله السوري، وبالعودة سريعاً في ذاكرة الثورة السورية نجد أن المجازر التي تم ارتكابها في سوريا قائمة على أساس التمييز المذهبي كمجازر بانياس والحولة وداريا والقبير والتريمسة والتضامن وغيرها، بالإضافة لعمليات القصف الجوي الممنهجة التي تم تنفيذها على نطاق واسع ضد المناطق الثائرة.

يضاف لممارساته أيضاً عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بالإضافة للحرمان من حق العودة والتنقل، والحرمان من المشاركة السياسية والحق في تقرير المصير وعمليات النقل القسري نحو الشمال السوري تحت إطار ما سماها اتفاقات أو مصالحات وهي عمليات تغيير ديمغرافي ممنهجة، يعود الأساس فيها لضمان سيطرة فئة على فئة أو فئات أخرى.

يطبق بشار الأسد ونظام حكمه مستويات مختلفة من التمييز العنصري، ويعبر عنه ضمنياً حين يقول "خسرنا خيرة شبابنا وبنية تحتية كلفتنا كثيرا من المال والعرق لأجيال، صحيح؛ لكننا بالمقابل ربحنا مجتمعاً أكثر صحة وأكثر تجانساً" أو حين يقول "الوطن ليس لمن يسكن فيه ويحمل جواز سفره، وإنما لمن يدافع عنه ويحميه".

ففي المرة الأولى يحدد أنه ربح مجتمعاً متجانساً بعد قتله وتشريده للملايين وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية، ثم يحدد معايير الوطن بما يناسبه عبر تشريع الحرمان من المواطنة بمقابل منحها لمن ساهم في حماية نظام حكمه.

إن "الأبارتهايد" السوري يبدأ تطبيقه في حال المطالبة بالحرية أو بإسقاط النظام، ويطبق أحياناً على مجتمعات بكاملها، كما أنه يُطبق على أفراد بعينهم حتى لو كانوا من الفئة الموالية التي ينتمي إليها قادة النظام.

كان من الأجدى لمناضلة سابقة ضد نظام "الأبارتهايد" العنصري كالسيدة دلاميني أن تفكر بعدد من قتل وتعذب في سبيل حريته من جنوب إفريقيا إلى سوريا وهم عشرات الملايين، قبل أن تضع يدها بيد بشار الأسد، أو تسأله على الأقل عن آلاف الآباء الذين قتلهم تحت التعذيب أو غيبهم في سجونه.

أخيراً إن لم يكن النظام السوري نظاماً عنصرياً بالمفهوم الحديث لنظام "الأبارتهايد" العنصري فلا أعلم ماذا يكون! وبالتالي على المجتمع الدولي أن يعيد النظر في تعريف التمييز العنصري وتحديث "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" التي وقّع عليها النظام السوري مند أكثر من 50 عاماً.

نادر الخليل | البحث العلمي في سوريا على الهامش

فلسطينيو سورية.. بين انتهاك الحقوق وتحديَّات الهوية

الملخص التنفيذي

- لم يُستثنَ اللاجئون الفلسطينيون من تداعيات الصراع في سورية، حيث طرأ تغيير كبير على وضعيتهم القانونية، لجهة حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها على نطاقٍ واسع، والتي تعود في معظمها إلى سياسات عنف غير محدودة يتحمل النظام السوري المسؤولية الأكبر عن وقوعها، دون إغفال مسؤولية أطراف أخرى في الصراع، تتحمل بدورها قسطاً من تلك المسؤولية. نجم عن ذلك -كما تناوله البحث – تفكك مضطرد في منظومة الحقوق المكفولة لهم في القوانين السورية والدولية، وفاقم من تأثيراتها على مختلف جوانب حياتهم، غياب نظام قانوني دولي يكفل حمايتهم، في ظل تحلل سلطات الدولة المُضيفة من التزاماتها بهذا الخصوص، بل وتغول أجهزتها العسكرية والأمينة في ارتكاب انتهاكات موثقة، طالت فئات واسعة من مجتمع اللجوء الفلسطيني في سورية.

- قدم البحث مستنداً إلى الأرقام والواقع الموثقة صورة شاملة عمّا يوصف بالنكبة الثانية لفلسطيني سورية، مرتكزاً في رصده الميداني، إلى حجم ونوعية الانتهاكات المتعددة، ودورها في صناعة مأساتهم الفردية والجماعية، ومن أكثرها خطورة؛ وفق موجبات إثارة المسؤولية الجنائية الفردية في القوانين الدولية: (المجازر الجماعية- الاعتقال التعسفي- الإخفاء القسري -التعذيب حتى الموت-جرائم الحصار التجويع- جرائم القصف العشوائي والعنيف بهدف تدمير جغرافية المخيم الفلسطيني- جرائم التهجير القسري غير المنفصلة عن الأهداف الأجندات السياسية المتعلقة بتصفية قضية اللاجئين..).

- كما عانى ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في سورية من تهديدات ومخاطر جمّة على صعيد الحقوق العينية العقارية، فما بين تغطية إجراءات تجريد الملكية من أصحابها تحت غطاء القوانين الصادرة، وسياسات التضييق الأمني التي تمنع عودة اللاجئين والنازحين إلى مخيماتهم، يتم إهدار أملاك اللاجئين الفلسطينيين على نطاقٍ واسع، لأغراض سياسية واضحة. كل هذا يجري مع الرفض الأمريكي والأوربي لإعادة الإعمار في سورية قبل تحقيق الحل السياسي، وفي ظل عجز وكالة الأونروا عن تحمُّل أعباء إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية، بسبب العجز في وضعها المالي والتحديات التي تواجه استمرار عملها.

- لم تخرج طبيعة العلاقة بين الأونروا ومؤسسة اللاجئين عن أدوات الضبط والسيطرة التي حددت السلطات السورية، من خلالها الخطوط المرسومة لدور الأونروا، ونطاق عملها الجغرافي في المخيمات والتجمُّعات الفلسطينية. وبفعل تلك القيود والضوابط، لم تصل خدمات الأونروا إلى أعداد كبيرة من اللاجئين المحتاجين إليها، وما بين وقف وتخفيض خدمات ومساعدات الأونروا عن تلك المناطق، فقد حُرم آلاف اللاجئين من تلك الخدمات والمساعدات بصورة تامة.

- لا يمكن فصل التحديات التي تواجه استمرار دور الأونروا، عن الوضعية القانونية للاجئين، وهي التي تحتفظ بالسجل المدني الشامل لأصول اللاجئين في فلسطين، والذي يُعدُّ الأرشيف الأساسي على تبدلات أوضاعهم الديمغرافية، ومصدراً أساسياً لتأكيد البعد القانوني الدولي لقضية لجوئهم. يقترن بتلك التحديات السياسات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء دور الأونروا من خلال تقليص تمويلها وتجفيف مصادر دعمها، وهو تحدي كبير لمدى التزام المجتمع الدولي وتمسكه باستمرار الدعم اللازم للأونروا، بوصفها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين والمرجعية الدولية المعنية بشؤونهم الإنسانية.

- في زمن المحنة الأخيرة، لم يمنع أو يحول موقف منظمة التحرير الفلسطينية المُعلن بالحياد السياسي تجاه الشأن السوري، من وقف مسلسل الانتهاكات المشهودة للحقوق المدنية للاجئين. ومن متابعة مواقف قيادة المنظمة، خلال محطات الصراع، تتكشف تغييرات عميقة في نظرة اللاجئين للمنظمة، وذلك بحكم المواقف الصادرة عن قيادات في المنظمة أسهمت بالتغطية على الجهات المسؤولة والمتورطة في جرائم القصف العشوائي، والحصار، والتجويع، والاعتقال بحق الأهالي في مخيم اليرموك، فيما تورطت الفصائل الموالية للنظام (القيادة العامة – الصاعقة -فتح الانتفاضة – جبهة النضال الشعبي-إلى جانب ميليشيات أخرى ..) بالإضافة إلى جيش التحرير الفلسطيني بالمشاركة الفعلية بالقتال إلى جانب النظام، ومساعدته في حصار مخيم اليرموك،

- من خلال تقصي مسارات الهجرة والهروب من جحيم الحرب، التي عاشها فلسطينيو سورية في نكبتهم الثانية، وما واجهوه من أزمات وانتهاكات في الدول المُحيطة والمنافي البعيدة التي لجؤوا إليها، كشف البحث حجم المشكلات والتعقيدات المركبة التي واجهت اللاجئين، وتأثيرات عدم التزام العديد من الدول باتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي أدَّت لمضاعفة معاناة اللاجئين جراء إغلاق أبواب الحماية والمساعدة في وجوههم، ما وضعهم أمام خيارات ضيقة، وجدوا أنفسهم فيها مجرَّدين من حقوقهم، ومعرَّضين لمخاطر الترحيل والإعادة القسرية. وعرض البحث أمثلة متعددة للانتهاكات التي تعرضوا لهابسبب ضعف وضعيتهم القانونية (حجز في المطارات، وفي أماكن توقيف الأجانب لفترات طويلة – الترحيل إلى سورية أو التهديد به – معاملتهم كأجانب أو سياح وليس كلاجئين فارين من الحرب – الامتناع عن تقديم مساعدات إنسانية تخفف من معاناتهم.. ).

- تؤكد المخاطر والتحديات التي تواجه "الهوية الفلسطينية السورية" مدى تأثير الوضعية القانونية وتحولاتها على أصحاب تلك الهوية، والصعوبات التي تواجههم في إعادة بنائها وترميمها، ليس فقط على صعيد المكان والذاكرة الجمعية، بل وكذلك الصعوبات الناجمة عن تفكك المركز القانوني الخاص بهم، ما يشير إلى إدراك أهمية الوضعية القانونية على سيرورة الهوية وجدلياتها المفتوحة، لا سيما أن غموض مستقبل الحالة السورية عموماً، وغموض خيارات التعامل مع الوضعية القانونية بالنسبة لفلسطينيي سورية، يفتح على مخاطر وتحديات متعددة تضفي على جدل الهوية شكوكاً وأسئلة كبرى.

- من أبرز توصيات البحث: كشف مسؤولية السلطات السورية عن إهدار الوضعية القانونية، والانتقال من مهام إحصاء وتوثيق الانتهاكات إلى تحفيز ضحايا تلك الانتهاكات على طرق أبواب المحاكم في الدول التي تتيح بموجب قوانينها الوطنية مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم المشهودة بحق أولئك الضحايا، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أوصى البحث بضرورة تشكيل لجنة أو هيئة خاصة بالدفاع عن أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سورية. ومطالبة كافة دول اللجوء والجهات المعنية بإدارة شؤون فلسطينيي سورية بحقهم في تثبيت جنسيتهم الفلسطينية الأصلية في كافة الوثائق والسجلات والبيانات. وطالب البحث منظمة التحرير الفلسطينية بمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن القصور والخلل في تمثيل المنظمة للاجئين، والعمل على خلق آليات مؤسساتية لجمع شتاتهم، والتعبير عن مطالبهم وحقوقهم. كما أكد البحث على مواصلة التأكيد على المطالبة بوجود وكالة الأونروا، واستمرار تفويض المساعدة الذي تضطلع بها منذ تأسيسها. وكشف المشاريع الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين، وشطب حقهم بالعودة إلى ديارهم الأصلية في فلسطين وفق القرار الأممي 194.

- في ضوء تفكيك الوضعية القانونية وحجم المشكلات التي تواجه فلسطينيي سورية، مع الاستنزاف المتواصل في مقومات وجودهم في الداخل السوري، والصعوبات التي تواجه من اُضطر منهم للهجرة والهروب نحو دول أخرى، فإنَّ كل محاولة لمعالجة وترميم ما أصاب تلك الوضعية من شروخ عميقة، سيبقى مرهوناً بمسارات ونهايات القضية السورية. وليس من السهل توقع مقاربات أو حلول تُطمئن الفلسطينيين إلى مستقبل وجودهم في سورية، وتؤدي إلى انتقالهم إلى وضعية قانونية أكثر ضماناً لحقوقهم فيها.

لقراءة الكتاب انقر هنا

بدر ملا رشيد | اقتصاد منطقة "نبع السلام"

قدم الباحث في "مركز عمران للدراسات الاستراتيجية"، بدر ملا رشيد،تصريحاً صحفياً لموقع السورية نت، حول المادة التي أعدها الأخير بعنوان: اقتصاد منطقة "نبع السلام".. المنفس عبر البوابة التركية".

حيث رأي فيه أن المنطقة الممتدة من رأس العين إلى تل أبيض "من المناطق الممتازة من الناحية الزراعية، ذات الكثافة المتدنية، إلا إن كونها منطقة زراعية لا يمنحها أسساً إقتصادية متينة".

واعتبر الباحث في حديثه لـ"السورية.نت"، أنه "من الصعب أن تنتج فيها حلقة اقتصادية بشكلٍ مستقل، كما في بقية مناطق السيطرة والنفوذ في سورية، لذا إن إستمر الوضع الميداني على حاله فمن المحتمل أن تعتمد المنطقة بشكلٍ شبه كامل على السوق التركية"، فالاعتماد على السوق التركية، بحسب الباحث سيكون "سواءً لتصريف المواد الزراعية، أو لتوريد كل شيئ من مقومات الحياة، فيما عدا القمح والشعير وبعضٍ من القطن".