الفعاليات

تجميع السلطة: نظم الإدارة الترابية في سورية

الملخص التنفيذي

في أعقاب انهيار نظام الأسد في 8 كانون الأوّل 2024، تقف سورية عند مفترق طرق حاسم، حيث تقدم هذه المرحلة فرصًا للإصلاح، ولكنها تحمل أيضًا خطر المزيد من التفتت. في السابق، كانت إدارة النظام الترابي في سورية متنوعًة على الرغم من هيمنة الدولة المركزية ظاهرياً عليها.(([1] حيث اعتمدت الحكومات المركزية صيغًا متنوعة لإدارة النظام الترابي، ركزت بشكل أساسي على بناء الولاء لنظام البعث بدلاً من التركيز على كفاءة وفعالية الإدارة لخدمة المجتمعات المحلية. وخلال اضطرابات الثورة السورية والصراع الذي تلاها، قامت السلطات في دمشق بتعديلات كبيرة فيما يخص نظام الإدارة الترابي في سورية. كما تبنت العديد من المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام المركزي أنظمتها الترابية الخاصة. اليوم، وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل البلاد، هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في الهياكل الترابية لسورية—مع دراسة مساراتها التاريخية والجغرافيا المتغيرة وصولًا إلى نوفمبر 2024. هذا الفهم ضروري لتوجيه الجهود المستقبلية في إعادة هيكلة النظام الترابي بشكل فعّال؛ إذ سيكون هذا الأمر أساسيًا لإعادة تنظيم التسلسلات الترابية للبلاد، والحدود الإدارية، والاقتصاد السياسي بطريقة تدعم إعادة الإعمار المستدامة والتمثيل العادل لمجتمعات سورية المتنوعة.

وعليه، تقترح هذه الورقة إطارًا تحليليًا للتعامل مع الديناميكيات المكانية المعقدة للنظم الترابية في سورية، من خلال دراسة تطورها التاريخي، وإرث المركزية المتراكم، وتأثير 14 عامًا من الصراع، مما أثر على ممارسات الحوكمة والحياة اليومية في جميع أنحاء البلاد. يشير مصطلح "التجميع" في هذا السياق إلى عملية توطيد وتركيز السلطة على مختلف مستويات الإدارات الترابية ضمن حدود محددة، مما يُشكل التفاعلات بين السلطات المركزية والمحلية لضمان وحدة البلاد. وفي حين تركز الأوراق الأخرى ضمن هذه السلسلة على الأبعاد الحكومية والسياسية الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بالنظم الترابية، تركز هذه الورقة على التجليات المكانية والجغرافية، مع النظر في توزيع الوحدات الإدارية، والحدود الداخلية، والكثافات السكانية.

تبدأ الورقة باستعراض الجذور التاريخية لحوكمة النظام الترابي في سورية، حيث تلخص تطوره بدءًا من الإصلاحات الإدارية العثمانية التي هدفت إلى تحقيق التوازن لضمان مركزية الدولة، مرورًا بالتفاوتات القوية التي فرضها الانتداب الفرنسي وصولًا إلى نماذج الحوكمة شديدة المركزية في فترة ما بعد الاستقلال. والأهم من ذلك، نناقش كيف تم تقسيم الأنظمة الترابية إلى إطارين متداخلين منفصلين لم يتم التوفيق بينهما أبدًا، وهما الوحدات الترابية (المحافظات، المناطق، والنواحي) والوحدات البلدية (المدن، والبلدات، والبلديات الصغرى). تم استخدام التقسيمات الإدارية التي تغيرت بشكل ديناميكي بشكل مستمر كآليات لتعزيز السلطة المركزية وفرض السيطرة على أراضٍ متنوعة وغالبًا ما كانت مجزأة. كما تم تضخيم الانقسامات المجتمعية والإقليمية بشكل متعمد من خلال فرض وتعزيز اختلالات مكانية قوية، عملت كأدوات للتحكم أو التلاعب بالسكان والموارد المحلية.

تركز الورقة بشكل أساسي على المرسوم 107 لعام 2011 كإطار قانوني قائم حاليًا لإدارة الحوكمة المحلية. حيث من المتوقع أن يكون هذا القانون نقطة الانطلاق لإصلاح نظام الحوكمة الترابية في سورية (سواء لجهة القبول به أو تعديله أو تغييره بالكامل). إن فهم كيفية تنفيذ هذا القانون لترسيم حدود الوحدات الإدارية المحلية سيكون أمرًا بالغ الأهمية لأي عملية إصلاح مستقبلية. نظرياً، كان الهدف من المرسوم المذكور تعزيز اللامركزية من خلال منح وحدات الإدارة المحلية (الوحدات الإدارية المحلية) قدرًا أكبر من الاستقلالية، إذ قدم هذا القانون مسارًا لزيادة دور الجهات المحلية في إدارة الشؤون المحلية، وتعزيز الشفافية والمشاركة المدنية. ومع ذلك، في الواقع، بقي التحكم المركزي راسخًا، حيث احتفظت الحكومة المركزية بسلطة حل المجالس، والتلاعب بتشكيلها، وإعادة ترسيم الحدود الإدارية والمستويات الترابية لخدمة مصالحها السياسية في السيطرة وبناء المحسوبيات المحلية. وقد أدى ذلك إلى اختلالات وتفاوت في توزيع الوحدات الإدارية المحلية ومجالسها، مما حدّ من الاستقلالية الحقيقية للمحليات وعزز الاعتماد على السلطة المركزية باعتبارها الحكم النهائي في الشؤون المحلية. وبدلًا من تحقيق لامركزية فعّالة، غالبًا ما أسهم تنفيذ المرسوم 107 في تعزيز هرمية منظومة الإدارة وعمق شبكات المحسوبية القائمة، مما أفرغ الإصلاحات التي كان القانون يهدف إلى تحقيقها من مضمونها.

زاد الصراع من تفتت الحوكمة الترابية في سورية، مما أدى إلى ظهور نماذج مختلفة من الحوكمة المحلية تحت سلطات أمر واقع متنوعة. حاول كل نموذج حوكمة التكيف مع الاعتبارات السياسية والاجتماعية والإقليمية الفريدة في منطقته، مما أسفر عن اتباع أساليب متباينة في الإدارة، وتخصيص الموارد، وتقديم الخدمات العامة. اليوم، ورغم سقوط نظام الأسد، يُبرز إرث الهندسة المكانية المجزأة التحديات التي ستواجه توحيد النظام الترابي، ومعالجة التفاوتات الإقليمية بين المناطق وداخل كل منطقة، وتحقيق نموذج حوكمة متماسك وقابل للتطبيق. في هذا السياق، يشكل المرسوم 107 نقطة الانطلاق لفهم الإطار الترابي وتحديد خط أساس للمقارنة بين المناطق المنقسمة، كخطوة أولى في تطوير إطار جديد وموحد.

من خلال دراسة الديناميكيات المكانية للنظم الترابية، تسلط هذه الورقة الضوء على الدور المزدوج لهياكل الحوكمة الترابية كأدوات للسيطرة وكتجسيد للواقع الاجتماعي والسياسي. وتؤكد الدراسة على أهمية إعادة تصميم النظم الترابية باستخدام ترسيمات مكانية جديدة يمكنها تحقيق توازن بين السلطة السياسية، والكفاءة الإدارية، والهوية المحلية. يجب أن تعطي هذه التصاميم الأولوية للتشميل، وتوفير الخدمات بشكل عادل، وتعزيز الاستقلالية المحلية الحقيقية لدعم الاستقرار، والتماسك، والتنمية المستدامة. في النهاية، يعتمد نجاح الحوكمة الترابية في سورية على قدرتها على التكيف مع الحقائق الاجتماعية والسياسية المتغيرة، ومعالجة الاختلالات التاريخية، وإيجاد القواسم المشتركة بين النماذج الترابية المختلفة، وتنسيق الفروقات لتعزيز توزيع أكثر عدلاً للسلطة والموارد وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

نختم بمجموعة من التوصيات لمستقبل النظم الترابية في سورية:

- معالجة الاختلالات الترابية المتراكمة: التصدي للتفاوتات الراسخة لضمان التوزيع العادل للموارد والسلطة والتمثيل عبر جميع المناطق.

- الاستفادة من المدن كعوامل ثابتة في منظومات الإدارة المحلية عبر جميع المناطق السورية: استخدام المراكز الحضرية كنقاط ارتكاز للاستقرار والتنمية، وتعزيز الترابط والتماسك عبر المناطق المجزأة.

- موازنة النظم المحلية مع المركز: تنسيق العلاقات بين السلطات المركزية والمحلية لتعزيز التشميل والكفاءة وتمكين المجتمعات المحلية في عملية الحوكمة.

لقراءة الورقة كاملة: https://bit.ly/3XszSRQ

([1]) تستخدم هذه الورقة مصطلح النظام الترابي كترجمة للمصطلح التقني المتعارف عليه في الأدبيات العالمية (territorial order). تستخدم الدول العربية مصطلحات مختلفة للتعبير عن هذه الجزئية من منظومة الإدارة المكانية لأراضيها من خلال طبيعة وحجم وتراتبية التقسيمات الإدارية. وفي حين استقر استخدام المصطلح الترابي في المغرب العربي (باستخدام المفردة العربية تراب كترجمة للمصطلح terra في اللاتينية) فإن دول المشرق لم تتفق بعد على مصطلح موحد، وتستخدم تارة النظام الإقليمي وتارة النظام المكاني، وهما مصطلحان يحيلان إلى إمكانيات تأويل مختلفة. لذا فضلنا استخدام المصطلح الذي صار دارجاً وواضحاً في أجزاء كبيرة من المنظومة الناطقة بالعربية في هذه الورقة.

شمال شرق سورية وسؤال المصير..قراءة في الموقف التفاوضي و"السيناريوهات" المحتملة

مدخل

مع سقوط نظام الأسد كُسِرَت حلقة الاستعصاء السوري، وتغيّرت معادلة الفواعل المحلية التي بقيت سائدة طيلة السنوات الأخيرة. ورغم هذا التغيير الجذري والدراماتيكي؛ إلا أن إعادة توحيد البلاد تحت سُلطة حكومة دمشق الجديدة ما يزال إشكالياً، خاصة مع بقاء مناطق شمال شرق سورية الخاضعة لقوات "سوريا الديمقراطية"/"قسد" خارج تلك السُلطة، وسط مفاوضات جارية بين الطرفين سترسم نتائجها مستقبل الشمال الشرقي وسورية بشكل عام.

حاولت قيادة قوات "قسد" خلال عقد من عمر الثورة السورية هندسة تموضعها (السياسي، العسكري، الأمني) على خارطة الفاعلين السوريين، محاولة الابتعاد عن ثنائية النظام والمعارضة، ساعدها في ذلك دورها الوظيفي الذي حُصر بمحاربة تنظيم "داعش"، والذي استغلت "قسد" خصوصيته وانعكاساته لتتمترس ضمن الحدود الأمنية لمناطق سيطرتها، وتطرح نموذجاً حوكمياً (الإدارة الذاتية) متمايزاً عن البيئة السياسية - الإدارية السورية السائدة، مستندة في ذلك إلى الدعم العسكري للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة التنازع على الشرعية بين النظام والمعارضة.

ورغم كل الجهود التي بذلتها "قسد"، إلا أن محاولات كسب الشرعية السياسية لنموذج "الإدارة الذاتية" لم تفلح منذ تأسيسها، فلا اعتراف بكيانها السياسي من طرف النظام السابق، ولا دخول تحت مظلة المعارضة المعترف بها غربياً، ولا شرعية دولية أو اعتراف سياسي من أقرب داعميها الغربيين.

واليوم، وبعد سقوط نظام الأسد وحدوث توافق نسبي من الأطراف المحلية السورية، عسكرية وسياسية، على ضرورات وأوليات دعم الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى بروز مؤشرات إيجابية أوليّة للقبول الدولي والإقليمي بحكومة دمشق وقيادتها السياسية؛ تقف "قسد" أمام استحقاقات مصيرية ستحدد مستقبل قواتها في الشمال الشرقي وسورية بشكل عام، وكذلك مستقبل نموذج "الإدارة الذاتية"، إضافة إلى رسم الملامح الأساسية للتعاطي مع المسألة الكردية في سورية.

تواجه قيادة "قسد" تلك الاستحقاقات في سياق مفاوضات مباشرة بينها وبين حكومة دمشق، وسط ضغوط إقليمية وأخرى دولية لا تبدو بصالحها، خاصة ما يتعلق بالموقف التركي من قواتها، إلى جانب مسار المصالحة المرتقبة الذي تقوده أنقرة مع زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، وانعكاساته المحتملة في سورية، ناهيك عن ضبابية الموقف الأمريكي، حتى الآن، فيما يتعلق بسحب القوات والقواعد الأمريكية من سورية.

وعليه، تسعى هذه الورقة إلى قراءة ديناميات المشهد الأمني والسياسي في مناطق سيطرة "قسد" بعد سقوط الأسد، وتحليل مواقف اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين الفاعلين في مسار المفاوضات الجارية بين الإدارة السورية الجديدة و"قوات سوريا الديمقراطية"، ومحاولة استشراف "السيناريوهات" المحتملة للمنطقة في ظل تلك المواقف.

"قسد" بعد سقوط الأسد..المشهد الميداني

مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بسطت إدارة العمليات العسكرية سيطرتها على معظم الجغرافية السورية من إدلب إلى درعا، إلا أنها تجنّبت المواجهة العسكرية مع قوات "قسد" في أي من مناطق سيطرتها، خاصة في حلب بداية. بالمقابل، استغلت "قسد" الانهيار العسكري السريع لقوات الأسد، فتقدمت لملء بعض الفراغات الأمنية التي خلفها انسحاب تلك القوات في مناطق عدة، فضمن الحسكة والقامشلي سيطرت على المربعات الأمنية وأغلب المواقع العسكرية، وفي دير الزور عبرت نهر الفرات وسيطرت على المطار العسكري والمدينة لعدة أيام، قبل انسحابها إلى نقاطها السابقة إثر وصول أرتال عسكرية بقيادة إدارة العمليات التابعة للإدارة الجديدة وسيطرتها على مدينة دير الزور وقرى وبلدات خط الشامية.

أما ضمن مناطق نفوذها في محافظة حلب، بدت "قسد" متخبّطة، فقد حاولت بدايةً التقدم وربط مناطق سيطرتها في مدينة حلب بريفها، ثم انسحبت بعد مواجهات عنيفة مع "الجيش الوطني" على جبهات عدة، منها دير حافر التي قطعت الطريق أمام ربط مناطق سيطرتها في الريف بالمدينة، وكذلك خلال المواجهات على جبهة منبج، التي أسفرت عن فقدان "قسد" للمدينة الاستراتيجية التي سيطرت عليها منذ2016 ، وناورت للتهرب من خارطة الطريق الأمريكية - التركية عام 2018، والتي كانت تقضي بانسحاب وحدات "حماية الشعب"/YPG"" من المدينة وتسيير دوريات أميركية - تركية، وإنشاء إدارة محلية جديدة.

من جهة أخرى، تزامنت الاشتباكات العسكرية المحدودة مع احتقان شعبي أوسع في مناطق عدة. فقد شهدت مدن الرقة والحسكة مظاهرات واحتجاجات متقطعة رفعت شعارات مناهضة لـ"قسد"، بينما بدا الوضع أكثر تصعيداً في ريف دير الزور، حيث نشطت مجدداً المجموعات العشائرية التابعة لشيخ قبيلة العكيدات، إبراهيم الهفل، في بعض بلدات الريف الشرقي، وجرت مواجهات وهجمات مُسلّحة على حواجز ومقرات قوات "قسد"، قبل أن تبادر الأخيرة بفرض حظر تجول في مناطق عدة، وإعادة انتشارها العسكري. وقد سبق تلك الأحداث في دير الزور أيضاً، انشقاقات لبعض القيادات العربية ضمن المجالس العسكرية التابعة لـ"قسد"، في البصيرة وهجين ومناطق أخرى.

وقد قابل هذا الاحتقان الشعبي والمعارك العسكرية المحدودة، استنفار شديد من قبل القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ "قسد" في مختلف مناطق سيطرتها، سواء على مستوى انتشار الحواجز الأمنية والتدقيق غير المسبوق على المدنيين، كذلك الأمر بالنسبة لفرض حظر التجول في بعض المناطق، إضافة إلى إفراغ بعض المؤسسات الحكومية أو المستودعات الاستراتيجية ونقلها إلى أماكن غير معروفة.

أما على المستوى الاقتصادي، ورغم اعتماد مناطق "الإدارة الذاتية" بشكل كبير على موارد النفط والزراعة والمساعدات الخارجية، إلا أنها تعاني أيضاً من تبعات الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سورية، رغم أن المنطقة شملتها الإعفاءات الأمريكية من العقوبات في بعض القطاعات. كما أن تهالك البُنية التحتية، إلى جانب الفساد المستشري في مؤسسات الإدارة؛ ساهم وما يزال في عرقلة أي خطط تنموية داعمة لاقتصاد المنطقة المتردي، والذي من المحتمل أن يزداد تدهوراً خلال الفترة الحالية، نتيجة للظروف الأمنية - العسكرية من جهة، إضافة إلى قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتعلقة بوقف برنامج المنح الخارجية، والذي كانت تعتمد عليه أغلب المنظمات الإنسانية المحلية والدولية الناشطة في سورية بشكل عام وشمال شرق بشكل خاص.

وبالتوازي مع هذا الواقع الميداني وارتداداته المحتملة، انطلقت جولات مفاوضات مباشرة بين القيادة الجديدة في دمشق وقيادة "قوات سوريا الديمقراطية"، وصفت في خطوطها العامة بالإيجابية، وقد أكد مظلوم عبدي، قائد "قسد"، أنه تم الاتفاق مع السُلطة الجديدة في دمشق على وحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تقسيم([1]). وتدور المفاوضات بين الطرفين حول قضايا رئيسة عدة، منها: إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية السورية، وكيفية اندماج قوات "قسد" ضمنها، وما يستتبعها من إخراج عناصر حزب العمال الكردستاني/PKK الأجنبية. إضافة إلى إدارة الثروات الطبيعية في المنطقة، وصيغ الإدارة المحلية المقترحة فيها، ناهيك عن المسألة الكردية وتجلّياتها القانونية والدستورية.

وبينما تصر "الإدارة الذاتية" على الاحتفاظ بقواتها العسكرية ككتلة، وضمان مكتسباتها الميدانية في إطار دولة سورية لا مركزية، تُركّز دمشق على استعادة سُلطتها المركزية، وبسط سيطرتها على كامل الجغرافية السورية. وما تزال هذه التباينات عائقاً أمام تحقيق أي اختراق حقيقي في المفاوضات، فرغم الزخم الذي يحيط بمسار التفاوض وعدم حصول مواجهات مباشرة بين الإدارة الجديدة وقوات "قسد" حتى الآن([2])، إلا أن غياب الثقة بين الأطراف يشكل عقبة رئيسة، كما أن التباينات في الرؤى حول شكل الحكم المستقبلي، فضلاً عن الخلافات حول إدارة الملف الأمني، تُعقّد عملية الوصول إلى اتفاق شامل، لا سيما بالنظر إلى حجم الملفات الشائكة والمتشابكة، وتداخل المصلحة الوطنية مع هواجس القوى الإقليمية.

بالمقابل، فإن فشل مسار المفاوضات يعد أكبر التحديات الأمنية والعسكرية التي قد تواجها "الإدارة الذاتية" خلال الفترة القادمة، خاصة مع تزايد الضغوط التركية التي قد تدفع باتجاه شن عملية عسكرية واسعة على مناطق سيطرة "قسد"، إذ ترى أنقرة أن أي تسوية لا تراعي مصالحها/هواجسها الأمنية حول استمرار "قسد" بشكلها الحالي، تشكل تهديداً لأمنها القومي. كما أنها لا ترغب برؤية قيادات مُقرَّبة من حزب العمال الكردستاني/ PKK ضمن دوائر صنع القرار في دمشق مستقبلاً، أو ضمن هيكلية الجيش السوري الجديد. وأمام تلك التحديات، تسعى قيادة "قسد" إلى الحفاظ على قدر نسبي من الاستقرار الأمني في مناطقها، إضافة إلى تعزيز موقفها التفاوضي بناءً على رهانات عدة، على رأسها استمرار الدعم الأمريكي، والذي يبقى هشاً وقابلاً للتغيير بناءً على أولويات واشنطن.

مسار المفاوضات..تداخل فاعلين وتضارب مصالح

رغم سخونة جبهات ريف حلب، واشتعال خطوط التماس بين فصائل "الجيش الوطني" وقوات "سوريا الديمقراطية"، إلا أن المفاوضات السياسية بين الإدارة السورية الجديدة وقوات "قسد" تسير بهدوء أكبر، وسط تدخلات أطراف إقليمية ودولية ساعية للتأثير في رسم المستقبل السياسي والعسكري للمنطقة، وفقاً لمصالح كل طرف.

الإدارة الجديدة (وفرة خيارات)

أكّدت الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، رفضها وجود أي كيانات مُسلحة خارج إطار الجيش السوري، مما يعني حلّ قوات "قسد" ككتلة عسكرية ودمجهم كأفراد في الجيش الجديد([3])، وخروج جميع العناصر الأجنبية/PKK من الأراضي السورية، إضافة إلى تسليم السيطرة الأمنية والإدارية في دير الزور والرقة والحسكة وما تبقى من ريف حلب إلى الحكومة السورية الجديدة، بما فيها من ملفات عالقة: معتقلات عناصر "تنظيم الدولة"/"داعش"، موارد الطاقة (نفط، غاز)، النقاط والمعابر الحدودية.

بالمقابل، يبدو أن الإدارة الجديدة تبدي مرونة فيما يتعلق بالحقوق الثقافية والسياسية للمكوّن الكردي في سورية، تحت قاعدة المواطنة، دون توضيح تفصيلي عن كيفية ترجمتها قانونياً، خاصة مع مطالبة "قسد" بتثبيتها دستورياً. كما تبدي حكومة دمشق الجديدة أيضاً مرونة فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية بما دون اللامركزية السياسية، وكذلك فتح المجال أمام الكُرد للانضمام إلى مؤسستي الأمن والجيش، مع إمكانية منح رتب عسكرية لعدد من القيادات السورية في "قسد".

تُدرك الإدارة السورية جيداً أهمية شمال شرق سورية في استكمال معادلة السُلطة الجديدة، سواء لناحية الموارد الاقتصادية وأهميتها في هذه المرحلة الحرجة، إضافة إلى الأهمية السياسية في استرجاع السيادة على كامل الأراضي السورية، واستكمال ضبط الحدود الجغرافية للدولة، إلى جانب الانعكاسات السياسية لمستقبل إدارة المنطقة بتركيبتها المتنوّعة على ملف السلم الأهلي والهوية الإدارية والسياسية للبلاد، ناهيك عن حساسية وأثر المستقبل السياسي للمنطقة على العلاقات الإقليمية والدولية، خاصة مع اشتباك ملفاتها مع قضايا الأمن القومي لتركيا من جهة، ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومستقبل وجود قواتها في سورية من جهة أخرى، خاصة وأن الإدارة الجديدة لا تبدو مستعجلة للمطالبة بخروج القواعد الأمريكية من سورية، بل ربما تنظر إلى هذا الوجود كداعم للاستقرار، على الأقل خلال المرحلة الحالية، ولكن بالتنسيق معها وليس مع قوات "قسد".

وفي هذا الإطار، تبدو جميع الخيارات مفتوحة أمام حكومة دمشق، مع إعطاء الأولوية للحلّ التفاوضي، خاصة مع إداراكها لما قد يترتب على المواجهة العسكرية الشاملة من إشكاليات مركّبة (أمنية، سياسية، اجتماعية، إدارية)، لذلك يبدو أنها تُغلِّب الحلول التفاوضية في المدى القريب والمتوسط لتحقيق ما تريد، معوِّلة في ذلك على معطيات عدة، ومُتغيرات محتملة:

- الموقف التركي كظهير عسكري - سياسي داعم في هذه المفاوضات، التي تتداخل فيها أولويات الأمن القومي التركي مع المصالح الوطنية السورية.

- احتمالية تغيّر موقف الولايات المتحدة وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، سواء عبر التوصل إلى تفاهمات تركية - أمريكية، أو عبر ضمان مصالح الولايات المتحدة من قبل الإدارة الجديدة، أو كلا الخيارين معاً.

- الواقع الديموغرافي لأغلب مناطق سيطرة "قسد"، وغلبة المكوِّن العربي فيها، وما قد يترتب على ذلك خلال الفترة الحالية من توسع دائرة الاحتجاجات، أو المواجهات المسلحة/الشعبية، أو ربما تغذيتها لاحقاً.

- نقص الخيارات السياسية والعسكرية أمام قيادة "قسد"، وعدم وحدة الموقف الكردي السياسي خلفها.

- عزل "قسد" سياسياً وعسكرياً ووضعها في مواجهة الدولة، مقابل تغليب الحل التفاوضي، والذي في حال فشله سيكون لدى الحكومة الجديدة/الدولة الشرعية الكافية لاستخدام الخيار العسكري، سواء كان محدوداً أو شاملاً.

- نجاح الوساطات الإقليمية والدولية، خلال المفاوضات، في الدفع بحلول مرضية لحكومة دمشق.

قيادة "قسد" (خيارات محدودة)

من جهتها، ترفض قيادة قوات "سوريا الديمقراطية"، حتى الآن، حلّ قواتها، وتطالب بدخولها ككتلة عسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع، وبقاء انتشارها في مناطق سيطرتها الحالية، مع الإبقاء على المؤسسات الإدارية والمدنية لـ"لإدارة الذاتية". ولا تمانع من مغادرة مقاتلي "حزب العمال الكردستاني"/PKK الأجانب خارج سورية، والتفاوض على تسليم ملف النفط والمعابر الحدودية للحكومة السورية الجديدة، مقابل تسوية المسألة الكردية في سورية، وإعادة النظر بالشكل الإداري للدولة. إذ أبدى قائد "قسد" مظلوم عبدي، في تصريحات عدة، استعداد قواته للاندماج في الجيش السوري الجديد، شرط ضمان حقوق الكرد دستورياً، كالاعتراف بالهوية الكردية واللامركزية الإدارية، مؤكداً أن "قسد" لا تسعى إلى التقسيم، بل إلى سورية موحدة تعكس تنوعها([4]).

وضمن إطار مطالبها، يبدو أن "قسد" تسعى إلى إطالة أمد المفاوضات، وكسب المزيد من الوقت، ريثما تتوضح توجهات الإدارة السورية الجديدة أكثر، وعلى أمل حدوث متغيرات جديدة تزيد من قوة موقفها التفاوضي. ويبدو أنها تراهن في هذا السياق على معطيات عدة ومُتغيرات محتملة، على رأسها:

- استمرار التواجد الأمريكي شمال شرق سورية، بشكل داعم لـ"قسد" خلال المفاوضات مع حكومة دمشق.

- دعم محتمل من أطراف إقليمية ودولية متوجّسة من الإدارة السورية الجديدة.

- توحيد الصف الكردي سياسياً تعزيزاً للموقف التفاوضي.

- الإصرار على ربط المسألة الكردية بمستقبل "الإدارة الذاتية"، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية - اجتماعية في حال انهيار الإدارة الذاتية.

- انتظار نتائج المفاوضات التركية مع قائد حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، والتي ستنعكس بشكل أو بآخر على مسار التفاوض السوري، وشكل الحل في شمال شرق البلاد.

- محاولة توسيع دائرة التنسيق مع جهات سورية - سياسية، لدعم مطالبها في اللامركزية الإدارية الموسّعة.

- الخيار العسكري كوسيلة دفاعية لتحسين شروط التفاوض.

من الناحية النظرية، لا ترغب "قسد" ولا حكومة دمشق بالدخول في مواجهات عسكرية شاملة، إلا أن هناك الكثير من العراقيل أمام مسار المفاوضات المتعثّر. وفي ظل هذا الواقع المُعقَّد، تُدرك دمشق التداخل بين المصلحة الوطنية والمصالح الدولية والإقليمية، ويبدو أنها تعوّل في هذا الإطار على تفاهمات ثنائية بينها وبين الولايات المتحدة من جهة، وبين الأخيرة وتركيا من جهة أخرى، بما يؤدي إلى اتفاق مع "قسد" يضمن في النهاية حلولاً سلمية تحقق وحدة الأراضي السورية.

بالمقابل، تُدرك قيادة "قسد" أهمية المرحلة الحالية في رسم مستقبل وجودها ضمن الخارطة الجديدة للفاعلين السوريين، ونظراً للتأثير الكبير لحزب العمال الكرستاني/PKK على قرار "قسد"، يبدو أن الأخيرة تعوّل على نتائج محادثات السلام بين أوجلان والحكومة التركية من جهة، والتفاهمات بين الولايات المتحدة وتركيا من جهة أخرى، لتؤدي في النهاية إلى حلول تدفع شبح الحرب عن المنطقة، وتحافظ على جزء من مكاسبها، وتضمن وجودها ضمن دوائر صنع القرار في دمشق، لا سيما مع دخول أطراف أخرى على خط الوساطة، مثل ألمانيا وفرنسا وإقليم كردستان العراق، لتذليل العقبات أمام مسار المفاوضات وخلق حلول سلميّة.

الولايات المتحدة (ضمان المصالح)

دعمت القوات الأمريكية "وحدات حماية الشعب"/YPG"" بداية، ثم دعمت منذ عام 2015 تأسيس مظلة قوات "قسد" كشريك محلي على الأرض ضمن إطار عمليات التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب، وصعود تنظيم الدولة "داعش" في سورية، بينما تمحور الوجود العسكري الأمريكي المباشر في المنطقة حول أهداف عدة، أبرزها: القضاء على تنظيم "داعش" ومنع عودته، والضغط سياسياً واقتصادياً على نظام الأسد للانخراط بالعملية السياسية، عبر السيطرة على ما يقارب ثلث الأراضي السورية الغنية بالثروات، ناهيك عن منع إيران وروسيا من توسيع نفوذهما في المنطقة، وخنق الـ "كوريدور" الإيراني الذي كان يمتد من العراق إلى لبنان مروراً بدير الزور. إضافة إلى حماية أمن حلفاء الولايات المتحدة في الإقليم، عبر التواجد العسكري المباشر للقواعد الأمريكية.

ومع سقوط نظام الأسد، وإضعاف أذرع إيران في المنطقة، يبدو أن معظم المصالح الأمريكية السابقة قد تحققت بالفعل، ليبقى ضمان تلك المصالح وغيرها قريناً بالتفاهمات التركية - الأمريكية من جهة، والتفاهم مع الإدارة الجديدة في دمشق من جهة أخرى، ناهيك عن عدم إلزام الولايات المتحدة نفسها بأي وعود قطعية لـ"قسد" فيما يتعلق بمستقبل "الإدارة الذاتية"، وتموضعها السياسي والعسكري في سورية، وتأكيدها المستمر على أن دعمها لقوات "سوريا الديمقراطية" ينحصر في الإطار العسكري وجهود مكافحة تنظيم "داعش".

وضمن هذا السياق، يبدو أن موقف الإدارة الأمريكية سيركّز مبدئياً على تشجيع "قسد" على التفاهم مع الإدارة الجديدة في دمشق، كما شجعتها سابقاً على محاولة التفاهم مع الأسد، وربما قد تزداد الضغوط الأمريكية على "قسد" لإنجاح مسار المفاوضات، وذلك بفعل عوامل عدة، على رأسها؛ احتمالية توصل الجانب التركي إلى تفاهم معين مع الولايات المتحدة في المنطقة على حساب "الإدارة الذاتية"، إضافة إلى طبيعة الموقف الأمريكي ذاته، خاصة في إدارة الرئيس ترامب، الذي بدأ عهده بتصريحات عدة حول احتمالية سحب القوات الأمريكية من سورية، ثم اتخذ إجراء إيقاف برامج المساعدات الخارجية، الأمر الذي تسبب بتعليق عمل المنظمات الإنسانية وتقديم الخدمات في مخيمي الهول وروج التي تضم عوائل وعناصر متهمين بالانتماء لتنظيم "داعش"([5]).

ناهيك عن بروز الإدارة السورية الجديدة كشريك محتمل وبديل عن قوات "قسد"، في أغلب الملفات والمهام التي كانت تضطلع بها، إذ تزداد مؤشرات التعاون بين واشنطن والإدارة السورية الجديدة على مستويات عدة، خاصة في ملف مكافحة الإرهاب/"داعش"، فقد أكّدت صحف أمريكية مشاركة معلومات استخباراتية سرية مع الحكومة السورية الجديدة، ساعدت في إحباط محاولة تنظيم "داعش" مهاجمة "مقام السيدة زينب" في محيط دمشق([6]). كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً، يستمر 6 أشهر، يجيز بعض المعاملات مع الحكومة السورية، ومن بينها بعض مبيعات الطاقة، وتوفير الخدمات العامة، والمساعدة الإنسانية([7])، إضافة إلى مؤشرات أخرى تتمثل بانزياح سلس لكتلة "جيش سورية الحرة" العاملة تحت مظلة القوات الأمريكية في قاعدة التنف، وانضمامها إلى وزارة الدفاع الجديدة للانخراط في إعادة هيكلة الجيش السوري الجديد.

تركيا (أولويات الأمن القومي)

من جهتها تُصر أنقرة على حلّ قوات "قسد" نهائياً([8])، وترفض مقترحات الحكم الذاتي، أو أن يكون لقيادات مقربة من "PKK" أي دور في صناعة القرار ضمن سورية وهيكلية الجيش السوري مستقبلاً، في الوقت الذي تواصل فيه عملياتها ضد مواقع عسكرية وأمنية لقوات "قسد"، وتدعم فصائل "الجيش الوطني" في المواجهات العسكرية المحدودة الجارية ضمن مناطق سد تشرين وأطراف منبج في ريف حلب. بالمقابل، تدرك أنقرة عدم رغبة/قدرة دمشق بقيادة عملية عسكرية واسعة في هذه المرحلة، وترغب بمنح مزيد من الوقت لجهود الوسطاء، على رأسهم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإقليم كردستان العراق([9])، معوّلة في ذلك على معطيات دولية وإقليمية ومحلية عدة:

فمن جهة، هناك مسار آخر يتم العمل عليه في تركيا قد يكون له تأثير على ملف شمال شرق سورية، وهو المفاوضات الجارية بين الحكومة التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، والتي وصلت لمراحل متقدمة، فمن المتوقع أن يوجِّه أوجلان خلال أيام خطاباً يحمل دعوة لحلّ جميع التنظيمات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، في تركيا وخارجها، ومنها في قنديل وسورية وأوروبا، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على شمال شرق سورية، نظراً إلى أن فك ارتباط قوات "قسد" بالحزب المذكور ما تزال أحد المطالب الأساسية، سواء لدمشق أو أنقرة وأطراف أخرى([10]). ناهيك عن أن طبيعة ردود الأفعال المتوقعة لحزب الاتحاد الديمقراطي/PYD"" وباقي أجنحة حزب العمال في المنطقة إزاء دعوة أوجلان المحتملة للحزب بإلقاء السلاح؛ ستسهم بشكل كبير في رسم مستقبل الحزب والمناطق المنتشر فيها، منها سورية، إذ إن قبول تلك الدعوات والاستجابة لها سيكون له أثر كبير، في حين لن يقل الأثر في حال رفضها، خاصة وأن ذلك قد يؤمّن شرعية لتركيا في استهداف أجنحة الحزب الرافضة لأي اتفاق محتمل.

من جهة أخرى، تعوّل أنقرة على تغيُّر معطيات البيئة الاستراتيجية بعد سقوط الأسد، بمعنى الهامش الأوسع الذي أتيح لها في الشمال السوري، وإمكانية استئناف علاقات ثنائية قوية مع الحكومة الجديدة في دمشق على مختلف المستويات، بشكل يساهم في إعادة نقاش وجودها العسكري في سورية بشكل أكثر مرونة، وربما إدخال تعديلات على بعض الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية (السياسية، الأمنية، العسكرية) على رأسها اتفاق أضنة. إضافة إلى توجّه أغلب الفاعلين الغربيين إلى حكومة دمشق لضمان مصالحهم أو التعاون، وبالتالي تراجع الدعم لـ"قسد"، ناهيك عن الانفتاح العربي - الخليجي على الإدارة السورية الجديدة في دمشق، وسط مناخ توافق نسبي في إدارة الملف السوري، وليس مناخ تنافسي كما كان الحال في الأزمة الخليجية والخليجية - التركية سابقاً، وذلك بالرغم من المواقف المتحفظة والمترددة لبعض الدول العربية، والتي تبدو عاجزة حتى الآن وسط المناخ الدولي العام.

ووسط تغييرات البيئة الاستراتيجية، يبدو أن أنقرة تراهن أيضاً خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الوصول إلى صفقة وتفاهمات مرضية تحفظ المصالح الأمريكية في المنطقة، وتساعد على حماية الأمن القومي التركي، وفي هذا السياق، تحدثت بعض الصحف حول عرض أمريكي لتركيا يدور حول إعادة وتطبيع علاقات أنقرة مع إسرائيل، مقابل انسحاب القوات الأمريكية من سورية ([11]).

وما بين تلك الخيارات، تبقى الأدوات العسكرية التركية حاضرة لتشكيل ضغط إضافي، وتسريع احتمالية الوصول إلى حلول مرضية لأنقرة، إذ لم تنقطع العمليات الأمنية خلال الفترة الماضية، واستهداف المسيّرات لقيادات "قسد"، ناهيك عن الاشتباكات المحدودة مع فصائل "الجيش الوطني"، والذي يبدو أن أنقرة تعوّل عليه أكثر خلال المرحلة الحالية، خاصة مع إدراكها لصعوبة وحساسية دخول حكومة دمشق وتصدّرِها لمواجهة عسكرية مباشرة ومفتوحة خلال هذه الفترة الحرجة.

مستقبل شمال شرق سورية.."سيناريوهات" محتملة

وفقاً للمعطيات المتاحة والمتوافرة حتى الآن، يبدو من الصعب رسم "سيناريوهات" تفصيلية للمسار المحتمل للأحداث، لكن ليس من المستحيل استشرف الاتجاهات التي قد تتخذها، والتي تبقى محكومة بمُتغيرات عدة وعوامل محلية وإقليمية ودولية من شأنها أن ترجّح سيناريو على آخر، وتسهم في رسم مستقبل المنطقة.

نجاح المفاوضات (إعادة الدمج)

بالرغم من أن المفاوضات كانت الخيار الأول لمختلف الأطراف، وكذلك تضمنت في بداية انطلاقها رسائل إيجابية عامة من الطرفين؛ إلا أن تفاصيل التفاوض تبقى المجال الأكبر لبروز التباينات والخلافات، خاصة وأن مواضيع التفاوض لا ترتبط فقط بمصالح الأطراف المحلية، وإنما أيضاً بمصالح إقليمية ودولية، خاصة مع دخول حزب العمال الكردستاني على خط المفاوضات كمرجعية غير مباشرة لقيادة "قسد" في سورية، مقابل مصالح الأمن القومي التركي الذي تسعى أنقرة لتحقيقه في سورية، بالتوازي مع مسار آخر في تركيا يتمثل بالمصالحة المحتملة مع قيادة حزب العمال. ناهيك عن أهداف ومصالح الولايات المتحدة وأمن حلفائها في المنطقة، إضافة إلى تدخلات ووساطات أطراف إقليمية ودولية أخرى.

وبقدر ما يبدو هذا السيناريو شاقاً ومُعقداً؛ غير أنه قد يكون المَخرَج الأمثل لمختلف الأطراف، وذلك لما قد يؤمّنه من تجنيب المنطقة سيناريوهات أسوأ، على رأسها المواجهة العسكرية، وما قد يتلوها من ارتدادات أمنية، سياسية، اجتماعية، إنسانية، تبدو الأطراف المحلية بغنى عنها خلال الظروف الحالية.

وفي حال نجاح هذا السيناريو، فمن المتوقع أن يتضمن اتفاقاً أولياً حول مسائل عدة: انسحاب قوات "قسد" من المناطق والمحافظات ذات الغالبية العربية (دير الزور، الرقة)، وانتشار قوات إدارة العمليات العسكرية مكانها، دمج قوات "قسد" من المحليين السوريين عرباً وكرداً ضمن صفوف وزارة الدفاع وفق آليات متفق عليها من الطرفين، ومنح بعض القيادات رتباً عسكرية في الجيش، خروج القيادات الأجنبية في صفوف "قسد" ومغادرتهم سورية، إعادة هيكلة القوات الأمنية التابعة لـ"قسد" كقوى أمن محلية بإشراف حكومة دمشق، تسليم المعابر والنقاط الحدودية لحكومة دمشق، خلق آلية مشتركة لتسليم إدارة السجون التي تضم عناصر سابقين من "داعش" إلى الإدارة السورية الجديدة.

كما قد يتضمن هذا النوع من الاتفاق، تسليم "قسد" موارد الطاقة في المنطقة (آبار وحقول النفط والغاز)، وذلك ربما بعد التفاهم على تخصيص نسبة معينة في إطار تنمية المنطقة، وليس تحت تصرف قيادة "قسد". وهذا بالضرورة سيشمل النقاش حول شكل وصلاحيات الإدارات المحلية في سورية بشكل عام وشمال شرق بشكل خاص، إذ من المتوقع أن تبدي حكومة دمشق مرونة فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية في المنطقة، ولكن ما دون اللامركزية السياسية، وبالتالي ضمان تمثيل وإدارة المكوّن الكردي لمناطق الكثافة الكردية. كما سيتضمن هذا الاتفاق بالضرورة النقاش حول مصير "الإدارة الذاتية" كجسم حوكمي، والذي من المحتمل أن يكون مستقبلها الحل ضمن هذا السيناريو، خاصة مع رفض حكومة دمشق الإبقاء على أي كيانات سياسية أو حوكمية أو عسكرية خارج إطار الدولة. وفي هذا السياق، يمكن أن يتم الاستفادة من بعض الخبرات التي تراكمت وتطورت في المنطقة، لكن من المستبعد أيضاً أن يتم دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" بمؤسسات ووزارات الدولة، خاصة فيما يتعلق ببعض المؤسسات التي تستند في مرجعيتها وبنائها وممارساتها إلى أيديولوجيا حزب العمال الكردستاني، كالقضاء والتعليم وغيرها.

كما أن جوهر هذا الاتفاق سينصب حول كيفية ضمان الحقوق الثقافية والسياسية للمكوّن الكردي في سورية، فبين قاعدة المواطنة المتساوية التي تطرحها حكومة دمشق، وتثبيت الحقوق دستورياً كما تطالب "قسد"، هناك ضمانات قانونية عدة قد تُقدَم في هذا المسار، والذي شكل عقبة تفاوضية تاريخية بين المعارضة من جهة والمظلات السياسية الكردية من جهة أخرى، سواء خلال فترة "المجلس الوطني السوري"، أو لاحقاً خلال بدايات "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة". ناهيك أن نتائج التفاوض حول هذا المسار قد تتأثر أيضاً بالنموذج التركي، وشكل الحلّ الذي قد يطرح في تركيا بعد المصالحة مع حزب العمال، إن نجحت.

وبالنظر إلى حجم التفاصيل والملفات التي يتضمنها هذا السيناريو، سنجد أن احتمالية النجاح قد توازي احتمالية الفشل، نتيجة التعقيدات التي قد تواجه هذا المسار، والذي يبقى نجاحه أو فشله رهناً بمعطيات ومُتغيرات عدة، أبرزها؛

- إرادة الأطراف المحلية في تجنّب الخيار العسكري والتوصل إلى اتفاق يضمن مصالحها.

- احتمالية تغيُّر الموقف الأمريكي، سواء عبر قرار محتمل بسحب القوات، ما قد يجبر "قسد" على السير في المفاوضات وفق تنازلات. أو العكس، بقاء القوات الأمريكية ودعم "قسد" في هذا المسار، وبالتالي سقف أعلى للمفاوضات.

- مستوى الضغط التركي، سياسياً وعسكرياً، والذي سيرتبط بشكل أو بآخر بالموقف الأمريكي.

- نقص الخيارات السياسية والعسكرية المتاحة أمام "قسد"، والذي قد يدفعها مجبرة إلى خيار التفاوض، الذي قد تصل إليه بطرق أخرى غير المفاوضات.

- مستقبل مسار المصالحة مع حزب العمال في تركيا، ومستوى استجابة قيادة "قسد" وأذرع حزب العمال في المنطقة إلى دعوات حلَ الحزب وإلقاء السلاح، التي من المحتمل أن يتوجه بها زعيمه، عبد الله أوجلان، في 15 شباط الجاري.

- نجاح الوساطات الإقليمية والدولية في هذا المسار، والحد من التدخلات الساعية لإفشاله.

الخيار العسكري (مخاطر مركّبة)

بقدر ما ينطوي عليه الخيار العسكري من مخاطر جمّة؛ إلا أنه يبدو أيضاً أحد الخيارات المطروحة في حال فشل المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود. وبالنظر إلى المعطيات ذاتها والنقاط أعلاه، التي قد تقود إلى نجاح مسار التفاوض، فإنها ذاتها قد تؤدي إلى فشله في حال تعطّلها أو سيرها بعكس الاتجاهات المذكورة، وبالتالي الذهاب إلى الخيار الأسوأ المتمثل بالمواجهة العسكرية.

وبالرغم من غياب أية مؤشرات ميدانية واضحة لانسحاب أمريكي وشيك([12])، إلا أن سقوط نظام الأسد، وانسحاب إيران، وتراجع النفوذ الروسي لأدنى مستوياته، قد حقق معظم أهداف الوجود الأمريكي في سورية، باستثناء مخاوف صعود مفاجئ لتنظيم "داعش"، والذي أدى بروز حكومة دمشق إلى تأمين بديل عن "قسد" في التعاطي معه. كما أن وصول ترامب "رجل الصفقات" مجدداً للسُلطة، وتركيزه على الداخل الأمريكي، يعيد إلى الأذهان قراره المفاجئ بالانسحاب عام 2019. وفي حال قررت الولايات المتحدة إنهاء وجودها في سورية؛ قد تجد "الإدارة الذاتية" نفسها مضطرة لقبول سيطرة دمشق، وتقديم تنازلات كبيرة منعاً لخسائر أكبر، في حال قررت مواجهة عملية عسكرية واسعة تقودها الإدارة السورية الجديدة مدعومة من أنقرة.

ولا تنفي دمشق استعدادها للمواجهة في حال فشل المفاوضات، فاستمرار الوضع القائم سيفتح الباب أمام تمظهرات وحالات مشابهة في مواقع أخرى على الجغرافية السورية، كما سيؤخِّر عملية دمج وحلّ فصائل "الجيش الوطني"([13])، ناهيك عن عدم رغبة الإدارة السورية الجديدة بافتتاح العهد الجديد بمعارك واسعة، وذلك لما قد يترتب عليها من زيادة في الهشاشة الأمنية، وفتح المزيد من الثغرات التي قد تستثمرها جهات معادية، ناهيك عن ارتداداتها السياسية والإنسانية والاقتصادية والأمنية في سورية والداخل التركي. فتحقق هذا السيناريو، وبقدر ما قد يدفع "قسد" إلى تقديم تنازلات كبيرة؛ إلا أنه قد يؤدي إلى موجة عنف جديدة في البلاد، خاصة مع سعي قيادات "قسد" لربط مستقبلها ومستقبل "الإدارة الذاتية" بالمسألة الكردية في سورية، وما سيرافق ذلك من عمليات تحشيد إعلامي – قومي، يدفع للمزيد من الاحتقان واحتمالية امتدادات المواجهات إلى أبعد من شمال شرق سورية.

لا شك أن قرار المواجهة العسكرية الشاملة ليس محبذاً من أي طرف، إلا أنه يبقى أحد السيناريوهات المطروحة، سيما مع تعقيدات الوضع القائم، والتحديات الكبرى أمام مسار المفاوضات المتعثّر، إلى جانب الحوادث الأمنية المتكررة في منبج وحلب والتي تلقي بظلالها على المشهد السوري، وقد تدفع إلى الانزلاق نحو دوامة عنف أكبر، خاصة وأن اندلاع مواجهة عسكرية في المنطقة على نطاق واسع سيدفع "حزب العمال"، الذي قد يكون من أكبر الخاسرين في هكذا سيناريو، نحو التصعيد الأمني والعسكري في مناطق تواجده المختلفة في سورية والعراق وتركيا، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على مباحثات السلام الجارية في تركيا، وقد يؤدي لانهيارها مجدداً، بشكل يسهم في دفع الإقليم نحو موجة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.

إن احتمالية حدوث هذا السيناريو، وتطور الموقف باتجاه التصعيد العسكري؛ تبقى رهناً بمُتغيرات وعوامل عدة، من الممكن أن تُحفِّز هذا الخيار وتغذي أسبابه، ولعل أبرزها:

- قرار انسحاب مفاجئ للقوات الأمريكية ورفع غطاء الحماية عن "قسد" قبل نهاية المفاوضات.

- تفاهم أمريكي- تركي محتمل على حساب "قسد" و"الإدارة الذاتية".

- فشل مسار المصالحة الذي تقوده تركيا مع حزب العمال، أو رفض أجنحة محددة لنتائجه ومُخرجاتِه.

- تدخُلات دولية أو إقليمية لإفشال مسار المفاوضات، سواء من جانب إيران أو غيرها من القوى.

- تعنُّت قيادة "قسد" وحزب العمال في سورية وعدم إبداء مرونة، وبالتالي انهيار المفاوضات.

- فشل الوساطات الدولية والإقليمية في إنجاح المفاوضات.

- توصل المفاوضات بين الأطراف المحلية إلى مُخرجات لا تراعي المصالح والهواجس التركية.

ترتبط أغلب المُتغيرات السابقة ببعضها البعض، ويؤثّر بعضها بالآخر، ولكن ما يبدو ثابتاً أن معركة شاملة ضد قوات "قسد" في سورية تحتاج إلى غطاء سياسي قبل الفعل العسكري، الغطاء المرتبط بشكل أو بآخر بالموقف الأمريكي ومصالحه في المنطقة.

إضعاف "قسد" تدريجياً (خفض سقف التفاوض)

بالنظر إلى الموقف الحالي، واحتماليات تعثُّر المفاوضات أمام تعنُّت قيادة "قسد"، وضبابية الموقف الأمريكي، ومستوى الضغط التركي، وحجم التبايانات بين الأطراف المحلية؛ فإن الحديث عن سيناريوهات مغلقة (إما، أو) لا يبدو مُنسجماً مع حجم التعقيدات القائمة، وما تتطلبه من استخدام أدوات مختلفة ومتعددة، خاصة مع وفرة الخيارات بالنسبة للإدارة السورية الجديدة، والتي بقدر ما تبدو أنها تتجنب الحلّ العسكري، إلا أنها بالوقت نفسه لا تستبعده كأداة لتحسين شروط التفاوض وإعادة فرض أولوياته، أو تسريع العملية وخفض سقف التوقعات للطرف الآخر.

وفي هذا الإطار، قد يبرز سيناريو مختلف يعتمد على خليط من أدوات السيناريوهين السابقين، بمعنى استخدام الخيار العسكري - الأمني بشكل محدود وغير شامل كأداة للضغط، وإعادة تشكيل بيئة التفاوض وأولوياته وسقفه، بشكل يؤدي إلى إضعاف "قسد" تدريجياً، وإجبار قياداتها على المزيد من التنازلات. وفي هذا السياق، قد تلجأ الإدارة السورية الجديدة بالتعاون مع تركيا إلى خيارات سياسية عسكرية أمنية عدة، ربما أبرزها:

- كسر احتكار "قسد" للتمثيل السياسي للكُرد، عبر دفع وتصدير أفراد أو تيارات سياسية كردية أخرى إلى واجهة التفاوض أو التعبير السياسي العام، كـ"المجلس الوطني الكردي"، أو ربما تيارات إسلامية كردية لاحقاً. وكذلك الأمر كسر احتكار "قسد" للتمثيل السياسي للمكوّنات الاجتماعية في مناطق سيطرتها (عرب، سريان، إلخ)، عبر الدفع بتيارات أو مجموعات من أهالي تلك المناطق للتعبير عن مصالحهم وتطلعاتهم خلال تلك المفاوضات، خاصة وأن "قسد" تحتفظ ببعض المناطق العربية كورقة تفاوض على مصالح حزبية ليس لسكان تلك المناطق أي علاقة أو مصلحة بها. وفي هذا الإطار، من الممكن أن تتجاوز عمليات الحشد والدعاية السياسية الفضاء السوري، إذ يمكن تفعيل "اللوبيات" السياسية السورية-الأمريكية في الولايات المتحدة أو غيرها في أوروبا، خاصة وأن "قسد" ستقوم بتفعيل "لوبياتها" في إطار الحشد غربياً.

- تغذية وتوسيع دائرة الاحتجاجات والمظاهرات المناهضة لـ"قسد"، سواء في المناطق المسيطرة عليها أو المناطق الخارجة عن سيطرتها، وتحويلها إلى مطلب شعبي جماهيري لا يقتصر على سكان الجزيرة، وإنما قضية وطنية سورية.

- تشجيع انشقاقات قيادات وعناصر المجالس العسكري العربية في بُنية "قسد"، وذلك من خلال توسيع دائرة التواصل معهم، عبر شبكات أهلية - عشائرية أو أمنية - عسكرية، والسعي لضمان مصالحهم أو مراعاة تخوفاتهم، مع التسليم بأن تلك المجالس وقياداتها غير أيديولوجين، ولا يعنيهم فكر "حزب العمال الكردستاني"، بقدر ما يعنيهم ضمان مصالحهم ومكتسباتهم.

- تصعيد العمل العسكري المحدود، وتركيز أهدافه على مناطق الغالبية العربية ضمن سيطرة "الإدارة الذاتية" (دير الزور، الرقة، ريف حلب)، سواء عبر التعاون بين إدارة العمليات العسكرية وأنقرة، أو عبر تغذية الانتفاضات الشعبية والعشائرية في تلك المناطق المحتقنة. إذ إن تبعات وارتدادات تلك المعارك (سياسياً، حقوقياً، إعلامياً، اجتماعياً) أقل تكلفة من المعارك في مناطق الكثافة الكردية، كما أنها قد تُستخدَم كأداة لحصر التفاوض ضمن مناطق الغالبية الكردية في الحسكة.

- تصعيد العمل الأمني، منذ سقوط الأسد وانطلاق المفاوضات مع قياداة "قسد" لم تتوقف العمليات الأمنية التركية في المنطقة، سواء عبر استهداف قيادات "قسد" بالمسيّرات، أو قصف مواقع عسكرية محددة. وضمن هذا السيناريو، فمن المتوقع أن تتوسع دائرة العمل الأمني باتجاه "قسد" في المنطقة بشكل يربكها على المستوى التفاوضي والعسكري.

- تبادل الأدوار، بقدر ما تبدو أهداف الإدارة السورية الجديدة منسجمة مع أهداف أنقرة الاستراتيجية تجاه "الإدارة الذاتية"؛ إلا أن الخلاف في الأولويات سيفرض نفسه على المشهد، خاصة وأن الإدارة السورية الجديدة تتجنب افتتاح عهدها الجديد بمزيد من الهشاشة الأمنية، والخوض في عمليات عسكرية قد يكون لها ارتدادات سياسية اجتماعية أبعد من المرحلة الحالية، لذلك، فمن المحتمل في ضوء هذا السيناريو أن تقوم الإدارة السورية الجديدة وأنقرة بتوازع أدوار الضغط والتفاوض (The good cop - bad cop scenario).

- تقديم نموذج مطمئن، خلال دخول إدارة العمليات العسكرية إلى مدينة حلب في بداية معركة "ردع العدوان"، عمدت إلى تصدير السيطرة على مدينة حلب كنموذج/PILOT مطمئن نسبياً للحالة الشعبية حول طبيعة السيطرة الأمنية والعسكرية المتوقعة. وفي إطار هذا السيناريو، فإن هواجس ومخاوف الحالة الشعبية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، وتحديداً المناطق الكردية، يمكن محاكاتها عبر نموذج حي لطبيعة السيطرة والتعامل الأمني والعسكري والقانوني المتوقع. وفي هذا الإطار، تبرز عفرين كأكثر النماذج القابلة للطرح خلال هذه الفترة، خاصة بعد دخول دخول إدارة الأمن العام إليها، وذلك عبر تكثيف زيارات المسؤوليين الحكومين إليها، وتسليط الإعلام على قضاياها وتصدير خطاب متوازن اتجاه مكوناتها، وربما اتخاذ قرارات حكومية بخصوص عودة مهجّريها، وتسوية أوضاع العاملين سابقاً مع الحزب، وإعادة الملكيّات الزراعية والعقارية لأصحابها.

بقدر ما تبدو معطيات هذا السيناريو أقل كلفة من المواجهة العسكرية الشاملة، وخياراً موازياً لاستعصاء المفاوضات؛ إلا أن ذلك لا يعني أبداً أنه لا ينضوي على مخاطر، على رأسها استمرار دورة العنف، وتفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة وأن حزب العمال من المتوقع أن يصعِّد عملياته الأمنية المضادة في ضوء هذا السيناريو. ناهيك عما قد يترتب عليه من تأخر خطط حكومة دمشق بإتمام هيكلة الجيش والمؤسسات الأمنية، إضافة إلى مخاطر دخول أطراف أخرى لتصعيد النزاع ودعم انتشار الفوضى.

خاتمة

إن تشابك المصالح الإقليمية والدولية في ملف شمال شرق سورية، يجعل الفعل المحلي أقل تأثيراً في رسم المستقبل السياسي والعسكري للمنطقة، والذي يبقى رهناً بتفاهمات سياسية بين اللاعبين الدوليين والإقليميين المؤثّرين، الأمر الذي قد يبقيها عرضة لتحولات دراماتيكية، تتطلب رؤية استراتيجية وطنية لتجنب الأسوأ.

بالمقابل، تشير وقائع التجربة والأدبيات النظرية في دراسة "الإدارة الذاتية" منذ نشأتها، إلى أن طبيعة القرار ليست بيد حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD"، وإنما ترتبط بشكل مباشر بحزب العمالPKK""، والذي بات يرى في شمال شرق سورية زاوية جديدة لنشاطاته ودوره في المنطقة، وخزاناً بشرياً ومادياً كبيراً لتفعيل هذا الدور. لذلك، فإن التخلي عن هذا الدور وفك الارتباط لن يكون أمراً بتلك السهولة، وهو مرتبط بالدرجة الأولى بقرار حزب العمال وليس الاتحاد الديمقراطي. كما أن التحركات باتجاه الإيحاء بالانفصال التنظيمي من الطرفين، حتى الآن، عبارة عن محاولات تكتيكية للإيحاء بالبعد المحلي الوطني، خاصة تحت ضغط مطالب القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في سورية. ليبقى السؤال أيضاً حول كيفية إخراج العناصر والكوادر الأجنبية المسيطرة على مفاصل "الإدارة الذاتية"، وما الأدوات التي ستستخدم في ذلك، خاصة وأنه لم يُسجّل أي نجاح للدبلوماسية مع PKK"" طوال أربعة عقود من وجوده في المنطقة، ولم تنجح أي محاولة إخراج سلميّة، إلا تلك التي قام بها نظام الأسد عام 2002. السؤال الذي تبقى إجابته رهناً بالظروف السياسية والعسكرية وطبيعة الحل الذي ينتظر المنطقة، لكنه بالتأكيد يرسم مستقبلاً غامضاً لها([14]).

([1]) عبدي: متفقون على وحدة وسلامة الأراضي السورية ونرفض أي مشاريع تقسيم، تلفزيون سوريا، 09.01.2025، https://2u.pw/DXSfnUpS

([2]) تدور اشتباكات متواصلة بين فصائل "الجيش الوطني" و"قسد" على خطوط التماس في ريف حلب تُرافقها تهديدات مستمرة من جانب تركيا.

([3]) مصادر للجزيرة نت: قسد رفضت عرضاً من الإدارة السورية الجديدة، الجزيرة نت، 26.01.2025، https://2u.pw/tVzdnK5g

([4]) مظلوم عبدي: موارد البلاد للشعب السوري ومستعدون للاندماج في الجيش الجديد، تلفزيون سوريا، 27.12.2025، https://2u.pw/V2jZ8jGL

([5]) بعد ساعات من قرار ترمب.. منظمات دولية تعلق مشاريعها في مخيم الهول والحسكة، تلفزيون سوريا، 26.01.2025، https://2u.pw/FZatObOq

([6]) واشنطن بوست: أميركا تشارك معلومات سرية مع الحكومة السورية الجديدة، الجزيرة نت، 25.01.2025، https://2u.pw/wpxguoeo

([7]) واشنطن تخفف القيود المفروضة على سورية وتبقي على العقوبات، العربية نت، 07.01.2025، https://2u.pw/PB4oJjCJ

([8]) تركيا تعتبر "قسد" امتداداً لحزب العمال الكردستاني (PKK) المدرج على لوائح الإرهاب في تركيا والولايات المتحدة ودول غربية عديدة.

([9]) تركيا: سنفعل كل ما يلزم إذا لم تحل حكومة سورية مشكلة المسلحين الأكراد، العربية نت، 22.12.2024، https://2u.pw/Pud1rZAu

([10]) أوجلان يتجه لحلّ حزبه منتصف شباط.. مصير "قسد" مرتبط به، المدن، 01.02.2025، https://2u.pw/bond0sa0

([11]) شرط أمريكي لأردوغان مقابل سحب القوات الأمريكية من سورية، العربي 21، 30.01.2025، https://2u.pw/zuuddgFX

([12]) الدفاع الأميركية: نحتاج إلى البقاء في سورية لمنع عودة داعش بعد سقوط الأسد، نورث بريس، 09-01-2025، https://2u.pw/F6btmMtx

([13]) وزير الدفاع السوري لا يستبعد استخدام "القوة" مع الأكراد، وهجمات قاتلة لـ"فلول النظام"، BBC news عربي، 22-01-2025، https://2u.pw/Ns0iT7dV

([14])مجموعة مؤلفين، الإدارة الذاتية في سورية...مدخل قضائي في فهم النموذج والتجربة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، ص: 140.

الحرية بين دوامة الماضي وآمال المستقبل

تشكل لحظات التغيير الكبرى منعطفات حاسمة في حياة الشعوب، فهي تفتح الباب أمام احتمالات واسعة، لكنها في الوقت ذاته تضع الجميع أمام مسؤوليات كبيرة. وفي سورية، حيث تلاشت حقبة طويلة من الاستبداد، يصبح التحدي الأكبر هو اختيار قيادات جديدة قادرة على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل. والسؤال الأهم: هل سنتجاوز أخطاء الماضي أم سنعيد إنتاجها بصور أخرى؟

واقع الشخصيات المألوفة

لطالما اعتمدت المجتمعات في مراحل التحول على شخصيات "مستهلكة"، استنادًا إلى اعتبارات مكانتها أو جملة ممارساتها السياسية أو الاجتماعية، فيعتبرون هذه الشخصيات "آمنة" بالنسبة لهم، بحجة أنَّ أياديها لم تتلطخ بالدماء، ورغم ظاهر الأمر المطمئن؛ إلا أن ذلك لا يكفي، لأن الاعتماد على هذه النماذج غالبًا ما يعيد تدوير نفس الأفكار والممارسات التي أثبتت فشلها خلال عدة عقود مضت.

هذه الشخصيات التي لم تقدم إنجازات تُذكر في الماضي، لن تكون قادرة على تقديم أي جديد في الحاضر. واستمرار وجودها في المشهد العام يُثقل مسار الإصلاح ويُضعف مصداقية العملية الانتقالية، مما يجعلها أقرب إلى إعادة إنتاج النظام السابق بدلاً من تجاوزه.

التحدي الحقيقي اليوم ليس مجرد إيجاد شخصيات "نظيفة"، بل شخصيات قادرة على العمل بجدية وكفاءة. إذ نحتاج إلى قيادات تحمل رؤية واضحة، وخططًا تنفيذية، وجدولًا زمنيًا محددًا لتحقيق الأهداف. فالمطلوب هو تعزيز مبدأ التنافسية بين المؤسسات والوزارات لخدمة الصالح العام، ومحاسبة كل مسؤول يتقاعس عن تحقيق الأهداف. وعلى هذه الشخصيات أن تكون مستعدة لتحمل المسؤولية والعمل بجد لتحقيق نتائج حقيقة وملموسة.

مع اختيار الكفاءات المناسبة، يبرز تحدٍ آخر لا يقل خطورة عما سبق؛ وهو تحميل الشخصيات الجادة أعباءً ضخمة فوق طاقتها، ثم مطالبتها بتحقيق نتائج شبه مستحيلة في وقت قصير. في هذا السياق، قد يُطلب من هؤلاء تصحيح مسارات خاطئة امتدت لأكثر من نصف قرن، والارتقاء بالبلاد بسرعة إلى مصاف الدول المتقدمة.

فهل يمكن لبلد عانى من التخبط لعقود أن يتحول بين ليلة وضحاها إلى نموذج متقدم؟ مثل هذه التوقعات غير الواقعية غالبًا ما تؤدي إلى إفشال القيادات الواعدة وتشويه صورتها أمام الناس، لتصبح المقارنة بينهم وبين من سبقهم –رغم الفارق في الظروف والتحديات– بمثابة الرصاصة القاتلة.

لذلك، يجب أن ندرك أن المقدمات السليمة هي التي تؤدي إلى النتائج المرجوة، وليس العكس. فالإصلاح الحقيقي يتطلب وقتًا وخططًا مدروسة وليس وعودًا زائفة أو عصا سحرية. والتغيير الحقيقي لا يأتي من إعادة إنتاج الماضي، ولا من المطالبات غير الواقعية. ما نحتاجه اليوم هو وعي مجتمعي بأهمية إعطاء الفرصة لشخصيات تحمل مشاريع حقيقية للنهوض بالبلاد التي خرجت من غيبوبة طويلة وبجسد منهك، ولا مجال لإضاعة الوقت في تجارب فاشلة أو خيارات مألوفة. علينا أن ندرك أن التغيير الناجح يتطلب رؤية واضحة، ووقتًا كافيًا، والتزامًا مشتركًا بين القيادات والمجتمع.

المجتمع المدني دعامة التغيير

يلعب المجتمع المدني دورًا محوريًا في دعم مسارات التغيير والإصلاح، فهو يشكل جسرًا بين الحكومة والشعب، ويساهم في تعزيز الوعي العام وتحفيز المشاركة المجتمعية. عبر مؤسساته المختلفة، يراقب الأداء الحكومي ويقدم رؤى وحلولًا مبتكرة للتحديات القائمة، مع تمكين الفئات الشعبية التي قد لا تجد صوتًا في القنوات التقليدية.

إضافة إلى ذلك، يعول على منظمات المجتمع المدني بناء ثقافة الشفافية، حيث تُسلط الضوء على مواطن الخلل وتقترح بدائل عملية. وتُعزز التعاون بين مختلف مكونات المجتمع، مما يُسهم في تقوية النسيج الاجتماعي وتجاوز الانقسامات التي قد تعيق التغيير، بفضل قدرتها على التحرك خارج الإطار الرسمي. لذلك تُمثل منظمات المجتمع المدني عاملًا أساسيًا في الحفاظ على زخم التغيير وضمان استمراريته.

من جهة أخرى، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تكون حاضنة للإبداع والابتكار. فهي تُوفر مساحة مرنة لتجربة حلول جديدة للتحديات القائمة، كما أن قدرتها على التنسيق بين الجهود المحلية والدولية تمكّنها من جذب التمويل والخبرات التي تساعد في تسريع عملية التعافي الوطني.

لكن في الوقت نفسه، نجاح المجتمع المدني في أداء هذا الدور يتطلب بيئة مشجعة تضمن له الاستقلالية والحرية في العمل. فبدون إطار قانوني يتيح لهذه المنظمات التحرك بحرية، ومناخ سياسي يدعم التعددية، سيكون من الصعب تحقيق الأهداف المرجوة.

لذلك، تُعد الشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة عاملًا حاسمًا لتحقيق التغيير المنشود. هذه الشراكة يجب أن تقوم على أسس واضحة من التعاون والاحترام المتبادل، بحيث يتم تسخير طاقات المجتمع المدني لدعم الأولويات الوطنية، مع الحفاظ على استقلاليته التي تُمكنه من لعب دوره الرقابي والتنموي بفعالية.

في الختام، يُمثل المجتمع المدني الأمل في الحفاظ على زخم التغيير وضمان استمراريته، ليكون حاميًا للحقوق ومُحفزًا للإصلاح، وحلقة وصل بين الدولة والمجتمع قادرة على تجاوز عثرات الماضي وبناء مستقبل أكثر عدلًا واستقرارًا. فأمام سورية فرصة نادرة للنهضة، ربما لن تدوم طويلاً. علينا أن نتعلم من أخطاء الماضي وأن نختار بعناية الشخصيات القادرة على تحمل المسؤولية وإحداث الفرق. فمستقبل البلاد يعتمد على قدرتنا على تجاوز الأنماط التقليدية واختيار قيادات تمتلك الكفاءة والرؤية. وفرصة التغيير قد لا تتكرر إلا بعد عقود، والتاريخ لن يغفر لمن أضاعها.

القبيلة والسُلطة في سورية .. التاريخ والثورة

المُلخَّص التنفيذي:

قسَّمت الدراسة مبناها المنهجي وسياقها المعلوماتي والتحليلي إلى فصول ثلاثة، مثّل الفصل الأول منها: مدخلاً ومراجعة لتاريخ القبائل والعشائر في الجغرافية السورية بشكل عام وفي محافظتي حلب وإدلب بشكل خاص، وشكل علاقاتها التاريخية مع السُلطات المختلفة والمتعاقبة، وطبيعة تحوّلاتها البُنيوية، والمتغيرات المختلفة التي قادت بها إلى أشكالها الحالية. وذلك، وفق عملية تحقيب منهجية تناولت سبع حقب ومراحل تاريخية، تمثَّلت بـ: (لمحة عامة عن تاريخ المنطقة وقبائلها في العصور القديمة، الحقبة العثمانية، مرحلة الحكومة العربية وحكم الملك فيصل، حقبة الاستعمار الفرنسي، مرحلة العهد الوطني والاستقلال، مرحلة الوحدة مع مصر، حكم البعث: البعث الأول، البعث الثاني/حافظ الأسد، العُشرية الأولى من حكم بشار الأسد). وفي هذا المدى التاريخي الواسع، حدَّدَت الدراسة مُتغيرات عدة لتتبعها وتلمُّس آثارها في كل حقبة ومرحلة، وعلى رأسها: (القبائل الفاعلة في الشمال، طبيعة العلاقة مع السُلطة المركزية والعوامل التي حكمت تلك العلاقة، الأدوار المختلفة للقبائل والعشائر وتحوّلاتها، صراعات القبائل وعلاقاتها البينية، التحوّلات البُنيوية: اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية وآثارها، أبرز الهجرات والانزياحات القبلية والعشائرية من وإلى المنطقة، المُتغيرات والعوامل المُحفِّزة لديناميات التحضُّر والاستقرار، تحوّلات مفهوم القيادة القبلية).

يبدأ الفصل الثاني حيث انتهى الأول، ليدرس تفاعلات القبائل والعشائر مع الثورة السورية بعد العام 2011 بمختلف مراحلها وأطرافها وتداعياتها وآثارها. وينقسم الفصل إلى أربعة مباحث، تناول الأول؛ واقع مناطق القبائل والعشائر الديموغرافي والاقتصادي والثقافي في محافظتي حلب وإدلب عشية انطلاق الثورة، مُقدِّماً خارطة لانتشارها وعددها في المحافظتين والبالغ بحسب المسح الميداني: 25 قبيلة تتبع لها 220 عشيرة، إضافة إلى 27 عشيرة مستقلة، على اختلاف مكوِّناتها الإثنية (عربية، كردية، تركمانية، شركسية، غجرية). مقابل مسح ميداني لعدد النقاط الجغرافية التي تشغلها تلك القبائل والعشائر في محافظتي حلب وإدلب، والبالغ قرابة: 2033 نقطة جغرافية، موزعة على الوحدات الإدارية (مدينة، بلدة، قرية، حي، أبرز المزارع). وبعد تحديد ورسم تلك الخارطة، يبدأ المبحث بدراسة دوافع وأشكال تفاعل القبائل والعشائر مع الحراك الشعبي في العام 2011 خلال مراحله الأولى، قبل أن ينتقل إلى دراسة مرحلة التسليح وتفاعلاتها ضمن محافظتي حلب وإدلب، مستعرضاً مسحاً لأبرز المجموعات العسكرية العشائرية المُشكَّلة في المنطقة إلى جانب نظام الأسد والبالغ عددها أكثر من 23 تشكيل عسكري، مقابل نظيراتها المؤسسة إلى جانب المعارضة والبالغ عددها أكثر من 38 تشكيلاً، بين العامين 2012-2020، إضافة إلى مرحلة التنظيمات الجهادية وأشكال علاقاتها مع القبائل والعشائر في المنطقة. مُنتهياً بدراسة الأدوار غير العسكرية التي اضطلعت بها القبائل والعشائر خلال الصراع، خاصة اختبار الإدارة المحلية الذي تعرَّضت له بعد تراجع سُلطة الدولة المركزية وانسحابها بمختلف وظائفها من تلك المناطق.

أما المبحث الثاني من الفصل الثاني؛ فقد تناول التهجير القسريّ الذي تعرّضت له البُنى القبلية والعشائرية ضمن المحافظتين وآثاره المُركّبة، عبر مسح المناطق المُهجَّرة ودراسة سياق تهجيرها والجهات الضالعة بذلك، إضافة لرصد أبرز العشائر المُهجّرة من باقي المحافظات السورية إلى حلب وإدلب. ويقدِّم المبحث خارطة مُفصَّلة لعمليات ومراحل التهجير القسريّ في محافظتي حلب وإدلب بين عامي 2012-2020، موزَّعة على القبائل والعشائر ومناطقها التي شهدت تهجيراً قسرياً بنسبٍ متفاوتة، والبالغ عددها قرابة: 1233 نقطة جغرافية (مدينة، بلدة، قرية، أبرز المزارع)، يضاف إليها 30 حياً في مدينة حلب. مقابل دراسة السياق السياسي والعسكري للتهجير، وأطرافه المتعددة، وآثاره المُركَّبة على القبائل والعشائر. إضافة إلى مسح عدد النقاط الجغرافية التي شهدت عودة جزئية لسكانها والبالغ عددها قرابة: 556 نقطة جغرافية، وتلك التي لا تزال خالية منهم والبالغ عددها: 707 نقطة جغرافية، حتى بداية عام 2023.

يدرس المبحث الثالث؛ طبيعة وحجم المشاركة العسكرية للمكوِّن القبلي ضمن أبرز المظلات والتشكيلات العسكرية في الشمال حتى بداية عام 2023، على اختلاف مناطق السيطرة والنفوذ، ويقدِّم خارطة لأبرز تلك التشكيلات، إضافة لتتبع آثار التهجير على الخارطة الفصائلية في محافظتي حلب وإدلب، خاصة بعد قدوم عشرات الفصائل المُهجَّرة من مناطق سورية مختلفة. في حين ينفرد المبحث الرابع؛ بدراسة ظاهرة تشكيل "مجالس القبائل والعشائر" في الشمال بعد العام 2016، وحركة ودوافع وسياقات تشكيلها، وذلك بعد مسح عددها في محافظتي حلب وإدلب والبالغ قرابة: 30 مجلس قبيلة، مقابل أكثر من 130 مجلس عشيرة. ثم يُركّز فقط على دراسة فاعلية أبرز مجالس القبائل والبالغ عددها 17، بدءاً من وجهة نظر أعضائها، ثم من وجهة نظر أبناء القبائل والعشائر في المنطقة، لتحديد أبعاد ومستقبل تلك التجربة وآثارها المختلفة. إضافة إلى المرور على تجربة "مجالس العوائل والأعيان" المؤسسة في بعض مدن محافظة إدلب، كحالة موازية لـ "مجالس القبائل والعشائر" في أرياف حلب وإدلب.

أما الفصل الثالث: فيُقدِّم نتائج المسح الميداني الذي قام به فريق البحث، لخارطة القبائل والعشائر على اختلاف مكوِّناتها الإثنية (عربية، كردية، تركمانية، شركسية، غجرية) في محافظتي حلب وإدلب، وذلك عبر 52 خريطة بيانية إضافة إلى 52 جدولاً إحصائياً، توضِّح طبيعة كل قبيلة وعدد العشائر التي تتبع لها في المحافظتين، وأبرز بيوتها، والمناطق الجغرافية التي تشغلها موزعة على التقسيم الرسميّ للوحدات الإدارية في محافظتي حلب وإدلب (مدينة، بلدة، قرية، حي، أبرز المزارع).

بناءً على ما تم استعراضه ضمن الفصول والمباحث السابقة، والتي شكَّل الفصل الثاني منها بداية نتائجها العملية فعلياً، توصَّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والخلاصات والملاحظات الإضافية على مستويات عدة، سواء فيما يتعلق بالبُنى القبلية والعشائرية وتوزعها الجغرافي، أو على مستوى طبيعة واتجاهات تفاعلها مع الثورة السورية، وأدوارها المتعددة في المجالات السياسية والعسكرية والإدارة المحلية، مقابل آثار الصراع المختلفة على تلك البُنى، خاصة التهجير القسريّ، مروراً بظاهرة تشكيل مجالس القبائل والعشائر وأبعادها الحالية والمستقبلية، وصولاً إلى تموضع البُنى القبلية والعشائرية في معادلة السُلطة وإشكالية العلاقة مع الأخيرة ضمن إطار إدارة العصبيات وشكل الدولة.

للمزيد: https://bit.ly/3WgiK0d

انتفاضة السويداء في آب 2023: تحديات أمنية وسيناريوهات مفتوحة

ملخص تنفيذي

- شهدت محافظة السويداء في آب 2023 عودة الحراك المطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والانتقال السياسي، وأثرت انتفاضة تموز عام 2022 في المشهد الحالي، حيث أعادت الميليشات بعد الانتفاضة تموضعها مابين الفواعل المحلية، فمنها من استمر بالوقوف مع الأفرع الأمنية التابعة للنظام ومنها من انحاز للحراك الشعبي، وقسم التزم الحياد بالتزامن مع تراجع فعاليتها ودورها .

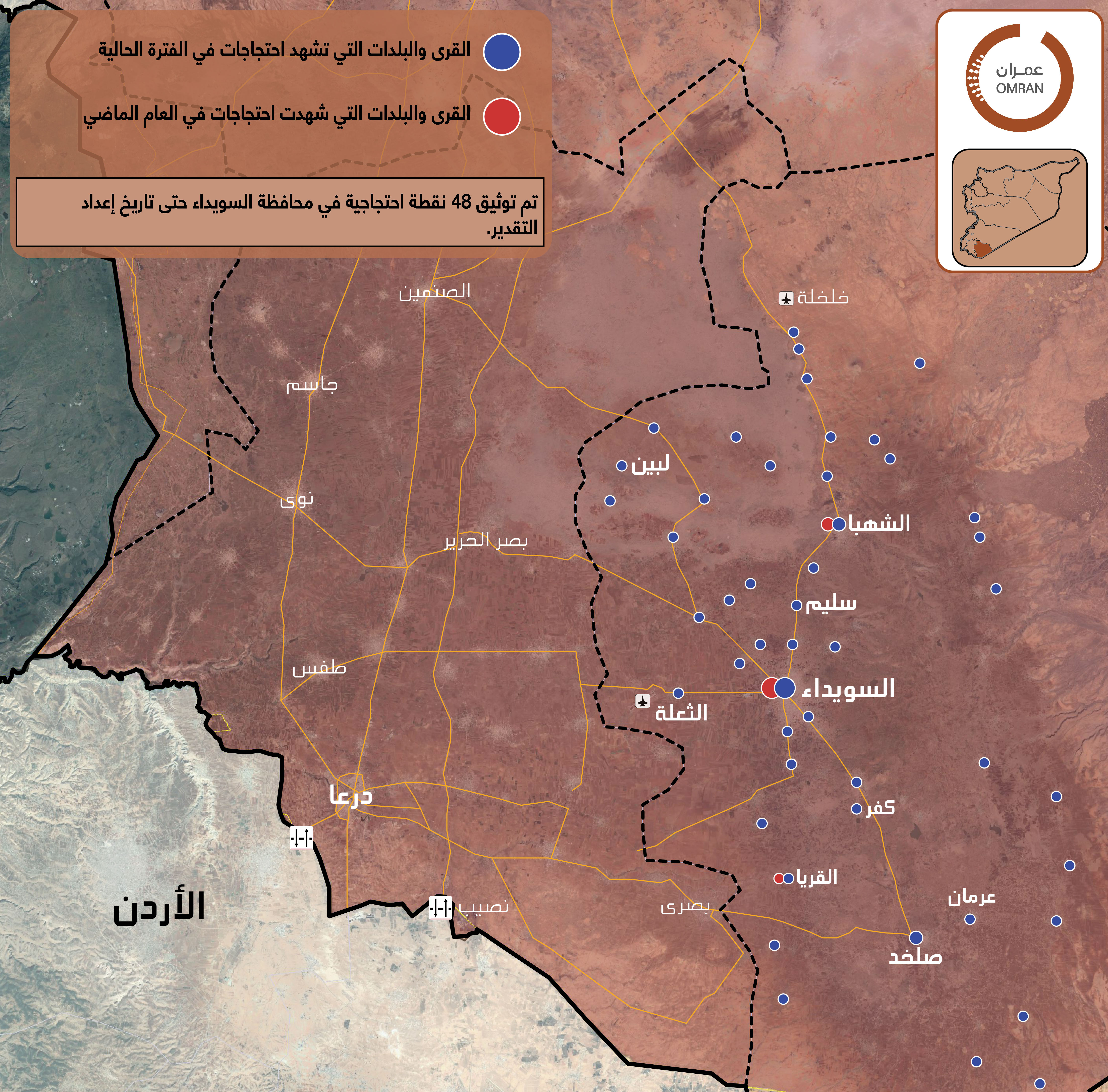

- تميزت ديناميات حراك آب 2023 عما سبقه بمشاركة قسم من عشائر البدو في الحراك، بالإضافة لتأييد شيوخ الطائفة الثلاث ( حكمت الهاجري – يوسف الجربوع – حمود الحناوي) لمطالب الحراك مع اختلاف مستوى التصعيد في خطاباتهم ومواقفهم من نظام الأسد، وأيضاً التوسع الجغرافي للحراك مقارنة بالحراكات السابقة حيث بلغت عدد نقاط التظاهر 43 نقطة بينما اقتصرت سابقاً على ثلاث نقاط في مركز مدينة السويداء والقريا وشهبا.

- بالنظر إلى العصابات المحلية المنتشرة في المحافظة نجد أن العصابات المُرتبطة بإيران وحزب الله تشكِّل أكثر عوامل التهديد للسلم الأهلي، حيث تشرف على خطوط التهريب بالإضافة لقيامها بعملات الخطف وصناعة المخدرات والاتجار بها، ومازالت تلك العصابات متمسكة بمقراتها وفعاليتها وأدوارها مازالت قائمة في المحافظة.

- لم تتبلور آلية تعامل نظام الأسد مع السويداء حتى الآن، مما يوحي أن أولوية النظام حالياً تتركز في منع امتداد الحراك خارج جغرافيا المدينة أكثر من إيقافه، وبالتالي قد تكون أحد أدواته هي الاستثمار بالعصابات التابعة لإيران لتفكيك هذا الحراك، أو استنزاف المدينة في حال بقي الحراك مركزاً فيها عبر عدم تقديم أي مبادرة ولكن سحب الخدمات منها تدريجياً، ورغم ذلك تبقى خيارات المجتمع المدني في السويداء واسعة في حال رُفِع مستوى التنسيق مع المناطق الأخرى الخارجة عن سيطرة الأسد، وأيضاً الحفاظ على سردية الانتقال السلمي، بالتزامن مع عكس مطالب الحراك إلى تمثيل سياسي خارجي وداخلي يبحث في سيناريوهات أكثر تعقيداً.

تمهيد

شهدت محافظة السويداء في آب 2023 عودة المظاهرات المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي والانتقال السياسي في سورية ، وجاء ذلك الحراك بدايةً رداً على رفع أسعار المحروقات وبعض السلع الأخرى، ولكن سرعان ما تحولت المطالب إلى سياسية تُطالب بتطبيق القرار 2254 والمناداة بإسقاط النظام وذلك بتأييدٍ من المرجعيات الدينية التي شاركت في التظاهرات. يحاول تقدير الموقف أدناه الوقوف على ما جرى في السويداء خلال النصف الأول من عام 2023 ، وتفكيك خارطة المطالب المحلية وتأُثيرها على المنطقة الجنوبية، كما سيفند طبيعة السياسات التي سينتهجها النظام وحلفائه (روسيا – ايران) والميليشيات التابعة لهم في المنطقة، وتلمُّس الاتجاهات المستقبلية للمشهد الميداني في السويداء.

انتفاضة آب: متغيرات نوعية

شكلت انتفاضة أهالي السويداء في تموز 2022 ضد المليشيات المتورطة في عمليات الخطف وتجارة المخدرات مفترق طرقِ في المحافظة، حيث كانت تلك الانتفاضة مدعومة بشكل كامل من المرجعيات الدينية من جهة وأيضاً رافقتها مظاهرات بسبب سوء الأحوال المعيشية نتيجة قرار رفع " الدعم الحكومي" عن عدد كبير من العائلات في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد([1]). وكنتاج لتلك الانتفاضة أعادت الميليشيات تموضعها ما بين الفواعل المحلية،فمنها من استمر بالوقوف مع الأفرع الأمنية التابعة للنظام ومنها من انحاز للحراك الشعبي، وقسم التزم الحياد بالتزامن مع تراجع فعاليتها ودورها، ويمكن تقسيم هذا التموضع وفق الآتي ( انظر الجدول رقم 1):

- ميليشيات حافظت على اصطفافها ولكن تراجعت أدوارها كـعصابة فداء العنداني وعصابة نهاد المؤيد

- ميليشات اختفى دورها بعد استهدافها بالانتفاضة أو محاولات اغتيال لقادتها لاحقاً أو قامت بعملية تسوية مع حركة رجال الكرامة والمرجعيات الدينية، مثل عصابة قوات الفد وعصابة ناصر السعدي

- مليشيات أصبحت علاقتها مع إيران أكثر تجذراً وهي من مهددات السلم الأهلي في المنطقة مثل.عصابة نافذ أسد الله وعصابة المقاومة الشعبية

والجدير بالملاحظة في هذا السياق استمرار نشاط المجموعات المرتبطة بإيران بشكل مباشر عبر شعبة المخابرات العسكرية أو بحزب الله اللبناني في محافظة السويداء وريفها، وتعتبر عصب المصالح الإيرانية في المنطقة سواء بتأمين خطوط تهريب المخدرات أو محاولات زعزعة الأمن داخل المحافظة لتثبيت فكرة أن الفوضى الأمنية هي السائدة وأن المحفاظة بحاجة لإعادة دور الدولة الضامنة للسلم المحلي، وتصدير السويداء على أن فيها صراع داخلي قد يتطور إلى حرب أهلية في غياب وجود الدولة.

وبالنظر إلى ديناميات حراك آب 2023 يُلاحظ أن هذا الحراك يختلف عما سبقه فيما يلي:

- مشاركة قسم من عشائر البدو في الحراك: وأهمهم العشائر في بلدة المنصورة،([2]) حيث كانت التوترات قائمة بين أهالي السويداء والعشائر البدوية وشكَّل هذا التوتر أحد أهم أنوية الخلاف الداخلي في المحافظة كما حدث في أيلول 2021، وتقسم العشائر البدوية إلى عشائر تشيعت بعد عام 2000 وهي مقربة من إيران في المنطقة، وعشائر سنية شارك قسم منها في الحراك وأضافت بُعداً وطنياً على أن الحراك غير مرتبط فقط بالطائفة الدرزية في المنطقة.

- مشاركة المرجعيات الدينية: تُقسم المرجعية الدينية في المحافظة إلى ثلاث شيوخ : حكمت الهاجري، يوسف الجربوع وحمود الحناوي وجميعهم أيدوا مطالب حراك آب 2023 مع اختلاف مستوى التصعيد في خطاباتهم ومواقفهم من نظام الأسد، وبالتالي شكل موقف المرجعية الدينية مع الناشطين في هذا الحراك ثنائية لم تتكرر سابقاً منذ عام 2011، وهو مايعطي حصانة مبدئية للمدينة ضد الفتنة الداخلية التي كانت توتراتها موجودة سابقاً بسبب مواقف الشيوخ من النظام مثل دعوة الشيخ حكمت الهاجري أبناء السويداء عام 2018 للالتحاق بالخدمة العسكرية وعدم التخلف عنها.

- التوسع الجغرافي للحراك: انحصرت نقاط التظاهر في الحراكات السابقة في السويداء بثلاث نقاط أساسية وهي: مركز مدينة السويداء والقريا وشهبا، بينما تجاوزت نقاط التظاهر في حراك آب 48 منطقة لم تُشارك سابقاً في الاحتجاجات، مما يشير إلى أهمية مشاركة المرجعيات الدينية في الحراك وتأثيرهم على المجتمع في المحافظة، وتمحورت مطالب الحراك في تلك النقاط بثلاث محاور : تحسين الواقع المعيشي – أهمية تطبيق القرار 2254 والانتقال الديمقراطي في البلاد – رفض عودة مقرات حزب البعث للعمل في المدينة. ( انظر الخريطة رقم 1 والتي توضح توسع نقاط الاحتجاج والتظاهر)

الميليشيات المحلية ومواقفها: التحدي الأبرز لمعادلة الاستقرار

كان فشل هجوم "تنظيم الدولة" على الريف الشرقي للسويداء عام 2018 سبباً في تغير السياسة الأمنية للنظام اتجاه المحافظة،حيث أبدت الفصائل المحلية تكاتفاً ضد هجوم التنظيم وذلك تحت فلسفة "صيانة الأرض والعرض" التي دعت لها المرجعيات الدينية حينها، تَبعه توكيل مهمة الضبط الأمني إلى اللواء كفاح ملحم (معاون شعبة المخابرات العسكرية حينها ورئيس الشعبة لاحقاً) حيث سعى إلى تفكيك الفصائل المحلية وأبرزها رجال الكرامة والتشجيع على الانشقاق عنها عبر تغذية الخلافات البينية ودعم الفصائل مالياً، ونتيجة لمحاولات ملحم تم عقد اتفاق بينه ملحم و بين تلك المجموعات ينص على "اطلاق الصلاحيات وتولي مهمة التسويات لجل المطلوبين أمنياً وضمهم لمجموعاتهم مقابل عدم المساس بأجهزة الدولة لاسيما الأفرع الأمنية" التي كانت مستهدفة بالحراك الشعبي([3]).

استمرت وتيرة تشكيل جماعات مسلحة محلية تختلف تبعيتها بين شعبة المخابرات العسكرية من خلال فرع الأمن العسكري، وفرع المخابرات العامة (أمن الدولة)، بالإضافة إلى العلاقات المباشرة مع إيران عبر حزب الله أو غير المباشرة معها حتى تموز عام 2022، حيث أطلقت حركة رجال الكرامة وبدعوة من المرجعيات الدينية حملة واسعة ضد العصابات المحلية المُشرفة على الخلل الأمني في المنطقة وأكبرها حركة الفجر بقيادة راجي فلحوط، ونتج عن تلك الانتفاضة تغير في خارطة الفصائل المحلية وأدواتها وفعاليتها وآليات تمويلها ( انظر الجدول 1)، حيث عَمِلت المرجعيات الدينية على اطلاق مسار للمصالحة تستهدف فيه الفصائل التي تورطت في عمليات الزعزعة الأمنية بأن تسلم الفصائل سلاحها المتوسط والثقيل لرجال الكرامة وتُغادر منطقة نفوذها، كما جرت عدة محاولات اغتيال لقادة عدة فصائل فانعكس ذلك على ثِقل الفصيل وفعاليته ضمن الخارطة الأمنية ضمن المحافظة.

ويُلاحظ أن أكثر الفصائل تَمُسكاً بمقراتهم ويُشكلون تهديداً للسلم المحلي في المحافظة هي الفصائل المُرتبطة بإيران أو حزب الله، حيث تشرف تلك الفصائل على خطوط التهريب بالإضافة لقيامها بعمليات الخطف وصناعة المخدرات والاتجار بها ونقلها إلى الحدود، ومن جانب آخر اعتمدت حركة رجال الكرامة وأهالي السويداء بشكل عام على أداة خطف ضباط الأمن مقابل كل حالة اعتقال يقوم بها نظام الأسد سواء على مدخل المدينة أو في العاصمة دمشق، حيث قامت الحواجز في شهر تموز 2023 باعتقال 6 شباب من المحافظة، قوبل ذلك بخطف 35 ضابط أمنٍ من طرف أهالي السويداء حتى تمت مبادلة المعتقلين بين الطرفين لاحقاً.

السويداء ما بين خطط النظام ومتطلبات التكاتف الوطنية

تتأثر السيناريوهات المتوقعة بعوامل داخلية متعلقة بتركيبة المدينة وبين خيارات النظام بالتعامل مع الحراك الأخير، وعلى الرغم من ضعف المدينة اقتصادياً ولكنها تمتلك ثقلاً مهما لنظام الأسد لا سيما أنها تشكل ممراً أساسياً لتهريب الكبتاغون، إضافة أن تموضعها إلى جانب درعا المماثلة في الحراك المُنطلق في آب 2023 شكل جيباً معارضاً قد يتجاوز الخلافات التي سعى النظام لتغذيتها بين المدينتين خلال سني الثورة،وأهم مايُميز التركيبة الديمغرافية للسويداء أن المجتمع يمتلك بُعداً إقليمياً في فلسطين ولبنان والعلاقة المتينة بين الشيخ حكمت الهاجري من طرف والشيخ موفق طريف رئيس الطائفة الدرزية ووليد جنبلاط من طرف آخر.

لذلك كان منهج نظام الأسد بالتعامل مع المدينة يقوم على أمرين: أولهما عزل المدينة عن محيطها عبر إشعال فتن طائفية ومناطقية بينهم وبين العشائر وأهالي درعا، ثانيهما استبعاد الحل العسكري المفتوح على غرار باقي المدن التي انطلقت فيها المظاهرات، وبالتالي كان سعي النظام وحلفائه يُركز على أن يصبح وجود الدولة المُصاحب لأفرعها الأمنية مطلباً شعبياً في حال ارتفعت وتيرة الصراعات المحلية في المدينة، بالإضافة لإطلاق يد الميليشيات المحلية للزعزعة الأمنية مما يصب في هدفه، وبناء على امتداد المساحة الجغرافية للحراك ووضوح موقف المرجعيات الدينية للمدينة من مطالب المجتمع المحلي، ورغم ما يمتلكه النظام من خيارات إلا انه يمكن مواجهتها بالتمسك بالمطالب السياسية المتسقة مع القرار 2254 من جهة وبسياسات التماسك المحلي من جهة ثانية وديناميات التكاتف الوطني عبر مساندة السوريين لحراك المحافظة من جهة ثالثة، ومن الخيارات المتوقعة لسياسات النظام حيال هذا الحراك نذكر:

- "سياسة اللامبادرة" : وذلك من خلال امتناعه عن تقديم أي عروض أو تنازلات للحراك في حال انحصاره ضمن المحافظة ولم يمتد ليشمل مدن أخرى أكثر حساسية لدى النظام مثل دمشق والمحافظات الساحلية، أو لم يتم التحول لتنسيق الحراك على مستوى المنطقة الجنوبية ككل بين درعا والسويداء، وبالتالي تُستنزف المدينة عبر إضرابها المفتوح وفقدان الخدمات وتدهور الوضع الاقتصادي في ظل الزيادات المتتالية، مما يؤهل النظام أن يُقدم لاحقاً تنازلات هامشية مثل بعض الوعود الأمنية أو تغيير المجلس المحلي للمدينة بهدف فض الحراك القائم.

- زيادة أدوات الزعزعة الأمنية: وذلك في حال تجاوز الحراك حدود المدينة ليشمل مدن أخرى، وتتضمن تلك الأدوات هجمات "تنظيم الدولة" التي بدأ النظام بتحذير أهالي السويداء منها، وتحريك الميليشات التابعة له والمقربة من إيران إما ضمن مواجهة مفتوحة مع الفصائل المقربة من المرجعية الدينية مثل رجال الكرامة وفصيل مرهج الجرماني، أو ضمن اغتيالات لوجهاء محليين من محافظة السويداء أو العشائر في ريفها، مما يُفضي إلى زعزعة أمنية تُغطي على الحراك القائم وتفتح الباب لإعادة "الدولة" إلى المدينة لضبط السلم الأهلي فيها.

- الحصار الاقتصادي للمدينة أو الحل العسكري ضدها، ويعتبر من الخيارات المستبعدة حالياً كون تماسك الحراك يسحب من النظام فكرة قتاله ضد جماعات ارهابية أو وجود بؤر للتطرف في المدينة، بالإضافة إلى وجود تجمعات لأهالي مدينة السويداء مثل جرمانا في دمشق قد تكون نُقاط تظاهر وعصيان وبوابة لتجديد الحراك في العاصمة في حال كان هناك سياسية تجويع أو اجتياح للمدينة، بالإضافة لاحتمالية توحد الميليشيات في وجه أي حل عسكري بسبب تجذر مبدأ (( صيانة العرض والأرض)) لدى أهل السويداء.

خاتمة

لم تتبلور آلية تعامل نظام الأسد مع المدينة حتى الآن على عكس وضوحه سابقاً بالتعامل العسكري مع المدن الثائرة ضده، مما يوحي أن أولوية النظام حالياً تتركز في منع امتداد الحراك أكثر من إيقافه، وذلك يعود لتراجع إمكانياته على ضبط المدن الكبرى بالتزامن مع تراجع اقتصادي وحالة سخط اقتصادية عامة في مناطقه، وبالتالي قد تكون ورقة الحل باستثمار الأدوات الايرانية ( الفصائل التابعة لها) خصوصاً في حال تعرض خطوط التهريب أو القائمين عليه لأي زعزعة تنتج عن محاولات المجتمع المحلي في السويداء الضغط على النظام وحلفائه.

ولكن تبقى خيارات المجتمع المحلي القائم بالحراك واسعة في حال رفع مستوى التنسيق مع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام والحفاظ على سردية الانتقال السلمي للسلطة حسب القرار الأممي 2254، بالتزامن مع إيجاد بدائل محلية في حال أغلق النظام مؤسساته الخدمية في المدينة، وعكس مطالب الحراك إلى تمثيل سياسي خارجي وداخلي يبحث في سيناريوهات أكثر تعقيداً.

الملاحق

أولاً: الخريطة رقم 1 : مقارنة بين عدد نقاط التظاهر والاحتجاج في المحافظة خلال شهر آب 2023 وتلك التي كانت في احتجاجات تموز 2022.

ثانياً: الجدول (1) : العصابات الموجودة في السويداء وتغير نشاطها وأدوارها وتبعيتها بين عامي 2022 و2023

([1])المشهد الأمني في السويداء: قراءة في السياق والمآلات المتوقعة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، يمان زباد 08/08/2022 https://rb.gy/rtqcs

([2])لحظات وصول وفد من عشائر البدو إلى ساحة السير، يوتيوب 24/08/2023 https://www.youtube.com/watch?v=IcSAIMq2oOY

([3])المشهد الأمني في السويداء: قراءة في السياق والمآلات المتوقعة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية

المجتمع السوري المهشم ومستقبل سوريا

مقدمة

إن التنوع الاجتماعي من أهم خصائص سوريا الديمغرافية، إلا أن هذا التنوع لا يعكس بالضرورة تفاعلًا وحركة سياسية وثقافية، فقد تعرض لسلسلة من السياسات الإكراهية أسهمت في وضع المجتمع بكليته أو بخصوصيته في أتون عملية استنزاف وانقسام مستمرة وعلى مختلف الصعد، لاسيما في حقبة سيطرة حزب البعث والذي لجأ إلى إدارة الديمغرافيا بسياسات توازن حرجة، هدفها إضعاف ثنائيات التنوع لصالح "طائفة الموالاة للنظام"، وازدادت معدلات التشظي والتهشيم في ظل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أفرزها الصراع السوري منذ عام 2011.

تحاول هذه الورقة رصد التهشيم الذي تعرض له المجتمع السوري سواء على مستوى الانقسام والتشظي أو على مستوى الإرهاق، جراء الكلف السياسية والاقتصادية والأمنية للصراع في سوريا، وستحاول تلمس انعكاسات ذلك على مستقبل البلد. وتنطلق الورقة من أهمية لحظ: أن الانقسام الذي يحدث في البناء الاجتماعي والسياسي لا ينحصر فقط عبر الخطوط الإثنية والأيديولوجية، وإنما من خلال خطوط سياسية أو اجتماعية وتنموية، وأن تهشم المجتمع يحرم الحلول الهادفة إلى الاستقرار والسلام، من مراعاة مصالح المجتمع، لصالح الحسابات الأمنية للدول الفاعلة ومقارباتها السياسية.

تشظي المجتمع السوري بعد 2011

يشهد المجتمع السوري انقسامات وخطوط تمايز متعددة، إما نشأت أو تعززت بفعل النظام وهو المؤثر الأشد، أو نتيجة تطور الأحداث في الميدان أو في إطار القوى الثورية نفسها فضلًا عن تدخلات الخارج.

بقدر ما شكَّلت الثورة السورية على امتداد البلاد لحظة تأسيس مهمة في بلورة خطاب مجتمعي موحد، يتضمن مطالب وحقوقًا واحدة، بقدر ما دفعت النظام وأجهزته الأمنية للمضي قدمًا في مواجهة هذه اللحظة وحواملها، ليجعل منها شرارة تغيير نحو هندسة سياسية واجتماعية، أرادها النظام معززة لبقائه. فمنذ الأيام الأولى للحراك الثوري سيَّر النظام "مسيرات حاشدة" لمؤيديه(1)، وبغض النظر عن آليات الحشد وما احتوته من ترهيب وترغيب إلا أنها كانت إعلانًا مبكرًا لانقسام اجتماعي ثلاثي: مجتمع ثائر، ومجتمع موالي ويمثل أصحاب المصلحة من كل الأديان والأعراق مع وضوح جلي للطائفة العلوية فيه، ومجتمع حيادي (أو ما يُعرف بالصامت)، وهي كتلة مجتمعية وازنة وثقلها الرئيسي في المدن الكبرى(2).

ومع تعدد مستويات التعبير الثوري الذي أضحى يركز على الأدوات المسلحة، ومع عدم استطاعة الثوار السلميين في السيطرة على مراكز المدن، واجه المجتمع السوري تحدي الانقسام الحاد بين قرى وبلدات ثائرة وأخرى موالية، دون أن تظهر مؤشرات ذات دلالة لحرب أهلية آنذاك، رغم وضوح "الهوية السُّنِّية" للمناطق الثائرة والتي شهدت إلى جانب تشكيل الجيش الحر تأسيس فصائل ومجموعات إسلامية، حاول النظام عبر الأذرع الإعلامية والسياسية استغلالها لتدعم سرديته ضد الثورة منذ الأيام الأولى، باعتبارها سعيًا للإمارة السلفية(3). إلا أنه مع تغلب منطق المعارك العسكرية على الأحداث السورية واعتماد الجيش الحر والفصائل المسلحة منذ منتصف 2012 عقيدة هجومية (لم تعد فقط لمواجهة الحملات الأمنية الكبرى للجيش أو لحماية المظاهرات)، بدأت خارطة السيطرة تتبدل بشكل متزايد لصالح الجيش الحر والفصائل الإسلامية. خاصة بعد فشل مساعي الحل السياسي ولجوء الدول الداعمة للطرفين إلى الاستثمار بالحل العسكري؛ وهو أمرٌ أدى إلى ظهور مؤشرات استنزاف رئيسية في البنية البشرية للمؤسسة العسكرية، جرَّاء عمليات الاستهداف العسكري أو الانشقاق المتزايد، وقد حاول النظام تغطيتها بميليشيات محلية وأجنبية مساندة. وهذه الأخيرة أسهمت من جهة أولى في تكّون طبقة اجتماعية عسكرية "شيعية أجنبية-محلية" جرَّاء تفاعل الميليشيات الأجنبية والمحلية "الشيعية" في عدة مدن وبلدات سورية تحت سيطرة النظام، كالميليشيات العراقية والباكستانية والأفغانية واللبنانية وقوات الدفاع المحلي. ومن جهة ثانية أسهمت في زيادة التقسيمات داخل البنية السورية التي أضحت عرضة للجذب من قبل عدة مشاريع أيديولوجية وطائفية وسياسية حملتها تلك الميليشيات(4). ويمكن عنونة هذا التقسيم بالطبقات الاجتماعية "المسلحة"، وتجلى في عدة مستويات:

أولها: "المجتمع الموالي المسلح"، ونما بحكم شبكة العلاقات والمصالح التي ترافقت مع ظهور بنى ووحدات عسكرية "رديفة" أنشأها النظام وباتت حينها عنصرًا أمنيًّا مؤثرًا بالمشهد.

ثانيها: "الطبقة السياسية المسلحة"، باعتبارها مؤشرًا نوعيًّا جديدًا، استطاع أن يضمن الممارسة السياسية للقوى الحزبية الموالية بأدوات عسكرية، فأضحت مشروعًا متعدد الأدوات: مثل كتائب البعث، ونسور الزوبعة، وهي الجناح العسكري للحزب القومي السوري الاجتماعي والحرس القومي العربي وتضم "قوميين" محليين ومن عدة بلدان عربية، و"المقاومة السورية" وتحمل عقيدة ماركسية-لينينية(5).

ثالثها: "الأقلية الدينية"؛ حيث استحدثت ميليشيات مسيحية ودرزية لزيادة مؤشرات الانقسام داخل المكون الدرزي والمسيحي، مثل: جيش الموحدين وميليشيا "حماة الديار" في السويداء، وقوات "سوتورو" (حزب الاتحاد السرياني) في القامشلي، و"قوات الغضب" في محافظة السقيلبية في ريف حمص.

والمستوى الرابع استهدف البنية الفلسطينية التي كانت جزءًا متفاعلًا ومنصهرًا في الحياة الاجتماعية السورية؛ حيث أدى تأسيس ميليشيات فلسطينية داعمة للنظام إلى إحداث شرخ واضح بين خطوط التمايز الفلسطيني الذي كانت ترسمه فواعله السياسية، فناهيك عن دور حلفاء النظام التقليديين (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة، وفتح الانتفاضة، وقوات الصاعقة وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والحزب الفلسطيني الديمقراطي -سرايا العودة والتحرير) في تعزيز الانقسام في المجتمع الفلسطيني إلى موال للنظام في مواجهة المؤيد للثورة، فإنهم أنشؤوا ميليشيات فلسطينية أخرى مثل قوات الجليل ولواء القدس في محافظة حلب، وجيش التحرير الفلسطيني ويقوده طارق الخضرة -يختلف عن جيش التحرير الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير- ويضم ثلاثة ألوية، وهي: "قوات حطين" و"قوات أجنادين" و"قوات القادسية"(6).

وهناك أيضًا انقسامات وتمايزات خاصة بمناطق محددة، أسهمت في إنتاجها التطورات الميدانية؛ حيث أسهم تطور الأحداث خلال عامي 2014 و2015 وبعد فشل المفاوضات الكردية-الكردية في مدينة أربيل ومدينة القامشلي في تبلور مشروع الإدارة الذاتية في مناطق شمال شرقي سوريا(7)، وانقسم المجتمع في تلك المناطق وفق ثلاثة اتجاهات سياسية-اجتماعية:

- اتجاه كردي: انقسم هذا الاتجاه إلى حاضنتين: حاضنة اجتماعية للمجلس الوطني الكردي (ائتلاف قوى سياسية كردية) الذي ينضوي ضمن الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية، ويتمتع بعلاقة إيجابية مع تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق (حزب بارزاني)، وإلى حاضنة اجتماعية لحركة المجتمع الديمقراطي (ائتلاف قوى سياسية كردية عصبها الرئيسي الحزب الديمقراطي الكردستاني PYD) والذي يتمتع بعلاقة إيجابية مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق (حزب طالباني) وعلاقات عضوية مع حزب العمال الكردستاني. كما استطاع الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال مظلة الإدارة الذاتية أن يشكِّل إطارًا يضم بعض المكونات العربية وإن كانت أدوارها المركزية هامشية.

- اتجاه عشائري/عربي: استطاع أن يتمايز في عدة مشاريع كونه محل استهداف من عدة قوى محلية ودولية، فقسم منه لايزال يتفاعل مع مشاريع النظام وحليفه الايراني، وقسم آخر يتماهى مع الإدارة الذاتية، وقسم يحسب نفسه على قوى الثورة ومنخرط بعدة مشاريع عشائرية، خاصة بعد الأدوار المهمة التي لعبها في عدة معارك إلى جانب الجيش الحر في المنطقة الشرقية.

- اتجاه ثالث حاول جذب الحاضنة لمشروعه السياسي، وهو تحالف جبهة الحرية والسلام "المشكَّل من المجلس العربي للجزيرة والفرات، وتيار الغد السوري، والمنظمة الآثورية الديمقراطية (حزب آشوري سرياني)، والمجلس الوطني الكُردي" في مدينة القامشلي إلا أن أدوات تفاعله بالمنطقة لا تزال محدودة الأثر.

وهناك أيضًا تمايزات وانقسامات داخل قوى الثورة والمعارضة، واتضحت معالمها بعد تنامي مؤشرين اثنين:

- المؤشر الأول: النزوح الداخلي، والذي شكَّل ثنائية "نازح ومقيم" بكل ما تحمله من تباينات ثقافية واجتماعية.

- المؤشر الثاني: "غلبة" الحركات الجهادية، والذي انعكس اقتتالًا بينيًّا في عدة محطات وعامل جذب للتجنيد للجهات المتمثلة بتنظيم الدولة بالدرجة الأولى أو المرتبطة بجبهة النصرة التي شهدت عدة تحولات أو المتعلقة بالمشاريع السياسية للحركات الإسلامية المسلحة الأخرى لاسيما مكونات الجبهة الإسلامية السورية (حركة أحرار الشام الإسلامية، وجيش الإسلام، وصقور الشام، ولواء التوحيد).

ومنذ عام 2018 الذي شهد انخفاض معدلات العسكرة في سوريا، يُظهر التدقيق في الوضع الاجتماعي السوري، بوضوح، تأثره بالقوى المحلية والدولية المسيطرة على كل منطقة، لنصبح أمام بنى اجتماعية سورية متباينة في أهدافها، كالبنى الخاضعة لسيطرة النظام، وتلك الموجودة في مناطق السيطرة التركية، وأخرى في محافظتي درعا والسويداء، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فضلًا عن السوريين في مخيمات اللجوء المحاذية للحدود التركية، وداخل تركيا. وكذلك في الأردن ولبنان، وصولًا إلى السوريين في دول اللجوء المستقر في بعض الدول الأوروبية وأميركا وكندا.

ومع تعزيز مؤشرات ترسيخ التبدل الديمغرافي في سوريا يتعمق الانقسام السوري في ظل استدامة ديناميات التجميد التي حولت مناطق النفوذ إلى مناطق حكم محلية تمتلك كافة المسببات لتحولها لمناطق انقسام اجتماعي.

الاستعصاء السياسي وإنهاك الكل

منذ عام 2018، والمشهد السوري عمومًا يسير ضمن سيناريو التجميد وتعزز التمترس الجغرافي للقوى السورية الفاعلة، وتعززت العوامل المثبتة لهذا السيناريو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وما أفرزه من إعادة ترتيب الأولويات في الملفات الدولية ليتراجع الاهتمام بسوريا، كما شكَّل تحقيق مكاسب أمنية للدول الفاعلة وما وفره من "طمأنينة" معقولة لأمنها القومي، عاملًا مهمًّا في عدم مضي تلك الدول قدمًا في مسار التوافق السياسي. إلا أن هذا لا يعني سيطرة "السكون السياسي والأمني" على المشهد العام، بل هو انتقال باتجاه ملفات ما دون سياسية، وسيشكِّل التراكم فيها نقاط تفاوض سياسية مستقبلية. ولهذا الانتقال بطبيعة الحال أثره على البنية المجتمعية، وهو ما يمكن تلمس أثره المباشر في الأزمات المعيشية، وأثره غير المباشر في عدم مقاومة الانزياحات والانقسامات التي اعترت هذه البنية، وعدم القدرة على توفير بيئة آمنة توقف استمرار الاستنزاف البشري على أقل تقدير، وذلك وفق ما تُظهره الديناميات الناظمة للمشهد السوري منذ عام 2018:

أولًا: مشاريع "تعافٍ" علاجية: في ظل ثبات الحدود الفاصلة بين مناطق النفوذ، لا توجد أية سياسات محلية أو إقليمية لاستثمار المساحة المحدودة من الاستثناءات الأميركية لقانون قيصر، والتي طالت 12 قطاعًا في مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا باستثناء عفرين وإدلب، في حين تتجه حركة الفاعلين المحليين نحو مواجهة تحدياتها المحلية، لاسيما في شرق وغرب نهر الفرات. ففيما يتعلق "بالتعافي المبكر" في مناطق الإدارة الذاتية، فإن نوعية وحجم المشاريع والأعمال المنفذة في مناطق "الإدارة الذاتية" خلال النصف الأول من 2022 تدل على قصور في هيكلية النموذج الاقتصادي الاجتماعي المتبع، وعدم كفاءة المكاتب والمؤسسات المعنية بالملف الاقتصادي؛ إذ لم تسهم في تلافي حدوث أزمات وتحقيق استقرار معيشي للسكان وتعافي المنطقة اقتصاديًّا. وفي مناطق المعارضة يلاحظ قلة المشاريع المتعلقة بمخيمات النزوح؛ إذ يوجد 1.7 مليون من النازحين في 1400 موقع للنزوح(8)، ولا يزال عدد النازحين الكبير يشكل تحديًا كبيرًا للمجالس المحلية في تقسيم الموارد المالية بين متطلبات الإغاثة ومتطلبات النازحين العاجلة واحتياجات التنمية الاقتصادية.

أما النظام، والذي يواجه حالة من الاستعصاء، فقدْ فَقَدَ القدرة على مواجهة الأزمات ويحاول استخدام ما أتيح له من أدوات علَّها تسهم ولو بحدها الأدنى في تخفيف وطأة هذه الأزمات مرحليًّا، ولجأ عبر قرارات متتالية إلى التخلي تدريجيًّا عن الدعم المخصص للمواد الأساسية كالخبز والوقود وغيرها من المواد، في محاولة منه لتحميل الشعب أعباء العجز في الموازنة العامة فيما يرتبط بمخصصات الدعم، ما زاد من احتقان المواطنين وصولًا لمرحلة الاحتجاجات إزاء ذلك بسبب زيادة الأعباء المعيشية عليهم(9).

ثانيًا: بيئة أمنية هشة، تنعكس سلبًا على البنية المجتمعية المرهقة من عشر سنوات من الصراع. ففي شمال غرب سورية، تتعرض البنية السورية للعديد من الضغوط الامنية جراء استمرار عمليات الاغتيال والتفجير وعمليات الاقتتال ما بين الفواعل الأمنية، حيث شهدت المنطقة محاولتي تمدد لـ"هيئة تحرير الشام، الأولى في يونيو/حزيران 2022 وذلك بإرسال الهيئة لقوة مساندة لـ"أحرار الشام" عقب نشوء اقتتال فصائلي بين هذه الأخيرة و"الجبهة الشامية"، وذلك قبل أن تنسحب الهيئة بعد وصولها لحدود منطقة عفرين. والمحاولة الأخيرة قامت بها في تشرين الأول 2022 بمساندتها لفصيل "الحمزات" إثر اشتباكه مع الفيلق الثالث. ويأتي هذا الاقتتال في سياق غياب جهة مركزية أمنية أو عسكرية في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، الذي يشهد في التشكيلات المنضوية تحت رايته، اندماجات وانقسامات بين الحين والآخر(10).

أما في المنطقة الجنوبية، فلا يزال أهالي المحافظة يتعرضون لعمليات اغتيال بدوافع سياسية منذ التسوية الأمنية الأخيرة في سبتمبر/أيلول 2021. شهدت المحافظة عمليات اغتيال لعدة شخصيات أمنية وسياسية وحقوقية مختلفة، وصلت في شهر يوليو/تموز 2022 إلى ما لا يقل عن 32 عملية(11). كما عكست المواجهات بين مجموعات محلية و"قوات الفجر" في محافظة السويداء رغبة محلية بمواجهة "النفوذ الإيراني" المتنامي؛ إذ لطالما ولا يزال يسعى النظام وحليفه الإيراني إلى "تغذية" سردية الفوضى والاقتتال البيني بهدف جعل المحافظة مسرحًا خصبًا لتضخيم دوره "الضامن للتوازن المحلي"، وإطارًا داعمًا لهندسة "إعادة التموضع الإيراني"(12).

ويتعرض المجتمع في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لعدة ضغوط أمنية، ففي 2020، أوضحت عملية أمنية مركبة أقدم فيها تنظيم داعش على الهجوم على سجن غويران "لتحرير سجنائه"، مستوى الهشاشة وحجم الثغرات في بنية قوات سوريا الديمقراطية(13)، كما انعكست أحداث الحسكة والقامشلي وما رافقها من توترات أمنية وصلت إلى حصار متبادل لبعض المواقع واشتباكات محدودة سلبيًّا على مؤشر الاستقرار المحلي(14).

ثالثًا: استعصاء مسار جنيف ومضي في مسار أستانة، حيث أضحت اللجنة الدستورية منذ انطلاق جولاتها حتى الجولة التاسعة، مساحة مناورة وتعطيل للمسار السياسي قبل أن تعلن موسكو إيقاف عمل اللجنة ورفض انعقادها في مدينة جنيف، وذلك على خلفية المواقف الأوروبية من الغزو الروسي لأوكرانيا. وإذا كانت مبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، "خطوة بخطوة" نقطة تحول كما يراها(15) فإن مسار أستانة بالمقابل لا يزال مسار تفاهم أمني بين موسكو وأنقرة وطهران؛ إذ استطاعت روسيا وضع ورقة إضافية على طاولة مفاوضات سوتشي، ألا وهي دفع عجلة التواصل بين تركيا والنظام خطوةً أولى للحل السوري؛ وهو ما تقاطع مع الضغوطات التي تتعرض لها أنقرة من أحزاب المعارضة التركية بخصوص الملف السوري، واستتبع ذلك سياسات ضاغطة على الوجود السوري في تركيا لاسيما فيما يتعلق بحاملي "الإقامة المؤقتة".

التطبيع مع "سوريا المتجانسة"

أسهم الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا، في 6 فبراير/شباط 2023، وما أعقبه من حملات محلية تضامنية في بلورة انطباع قصير المدى تجاه مفهوم التعاضد الاجتماعي(16) والذي تجلى في: المساندة المادية والمعنوية، الفردية والجماعية دون الاكتراث بأي انقسام. الاندفاع نحو العمل التطوعي والانخراط المجتمعي عبر تشكيل سكان المدن والبلدات الأقل تأثرًا بكارثة الزلزال في سوريا لفرق ومجموعات شبابية تطوعية للمساهمة في عمليات الإنقاذ والاستجابة في المناطق السورية. إضافة إلى مسألة الثقة وتعزيزها بين السوريين بشقيها الاجتماعي والمؤسساتي. لقد حفز ما أظهره "رأس المال الاجتماعي السوري" من أبعاد كالتواصل والتكافل والتعاون المرتبطة بصورة أساسية بروابط القرابة مثل الأسرة والعائلة والصداقة والجيرة والعشيرة، في إعادة طرح أسئلة المجتمع المهشم واحتمالية النهوض مجددًا.

صحيح أنه يمكن اعتبار حركة المجتمع واستجابته العابرة لبعض مناطق سلطات الأمر الواقع دليلًا على فعل جمعي تضامني نابعًا من التمسك بهوية سورية مشتركة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية، إلا أنه وبذات الوقت، عدم قدرة تلك الاستجابات على أن تكون متكررة وأكثر شمولًا، فيمكن اعتبارها تكريسًا للانقسام القائم. كما لا يمكن اعتبار التضامن أو النشاط الإغاثي كافيًا للدلالة على تجاوز معوقات الهوية الوطنية السورية أو إعلانًا مجتمعيًّا بالرغبة بمد جسور التواصل البينية بما يتجاوز الأزمات المُركبة السابقة لها، وما أضيف إليها من تعقيدات خلال السنوات العشر الماضية، ويعود ذلك إلى عدة نواحٍ لابد من أخذها بعين الاعتبار(17):

أولًا: استجابة الناس في مواجهة الكارثة الطبيعية تختلف عن استجابتهم -وحتى تضامنهم- في مواجهة الكوارث ذات البعد البشري (كالقصف مثلًا)، رغم أن كليهما قد يوصلان إلى نتائج متقاربة من حيث المبدأ لا الكم، من خسائر في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية ناهيك عن الفزع والرعب والحالة النفسية.

ثانيًا: يعتبر عاملا "الأدلجة" و"التسييس" عاملين مهمين لا يمكن تجاوزهما حتى في سياق الاستجابة للكوارث؛ ففي حين أن التعاطف الإنساني يكون في ذروته؛ تستطيع الحكومات ووسائل الإعلام تجيير تلك اللحظات الانفعالية لدى الشعوب لتمرير أجندات تخدمها، وقد بدا ذلك جليًّا على النطاق السوري في سلوك النظام الذي استخدم الزلزال فرصة ليستغل عاطفة الناس في الدفع بحملة شبه مُنظمة للمطالبة برفع العقوبات عنه، رغم عدم تعارضها مع المساعدات الإنسانية.

ثالثًا: تختلف الأيام الأولى دومًا عما بعدها، فالشعور بالكارثة والتهديد يجمع ويؤلف ويوحد، لكن التجربة الإنسانية أثبتت القدرة على الاختلاف على التفاصيل مع مرور الوقت بما قد يعيق العمل المشترك ويقلل بالتالي من فرص الالتحام الوطني.