تقدير الموقف

العلاقات الإيرانية الروسية بعد الأزمة السورية

بدأت الأزمة السورية نتيجة الانتفاضة الشعبية التي قامت ضد نظام الأسد عام 2011، وفي فترة ما بعد الأزمة تمّ إعادة تشكيل العديد من العلاقات الدولية ومن أهم هذه العلاقات، هي العلاقات بين إيران وروسيا، تبحث هذه الدراسة في كيفية تأثير الأزمة السورية على إعادة تشكيل العلاقات الروسية الإيرانية، وكيف أثرت القوى الإقليمية الأخرى التي تأثرت بالأزمة مثل تركيا وإسرائيل، على التحالف الروسي الإيراني.

يلتقي البلدان في إطار الأهداف المشتركة ويعملان على تطوير علاقاتهما، وانعكست الديناميّات المتغيرة في المنطقة بعد الأزمة السورية أيضاً على العلاقات الإيرانية الروسية، وعلى الرغم من تصريحات البلدين بأنهما يقومان بأنشطة من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، إلا أن البلدين يعملان بما يتماشى مع مصالحهما المشتركة، هذه المصالح الثنائية تمنع وجود القوة الكبيرة أي الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك فإن روسيا تتواجد في سوريا بسبب سياساتها التي تنتهجها فيما يتعلق بالاقتراب من البحار الساخنة، أما إيران فهي تهدف إلى أن تكون عنصراً رئيسياً في الشرق الأوسط والقضاء على القوى التي تهدد وجدها في المنطقة، وما يجري من أنشطة وانعكاسات في منطقة الشرق الأوسط يحدث في إطار يتماشى مع أهداف البلدين، لقد أثر وجود فاعلين إقليميين رئيسيين آخرين في سوريا على العلاقات الروسية الإيرانية، ووجود دول قوية مثل تركيا وإسرائيل يحمل العلاقات بين البلدين إلى أبعاد مختلفة، وفي هذه النقطة، قد تظهر المواقف والسلوكيات أيضاً اختلاف فيما يتعلق بالأزمة السورية.

لتحميل ملف الـ PDF اضغط هنا

المصدر: مجلة دراسات الشرق الأوسط

رابط المادة : https://bit.ly/3vqanWs

الإحاطة الدورية لأحداث المشهد السوري - تشرين الأول/أكتوبر 2023

ملخص عام

يستعرض هذا التقرير أهم الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية في سورية خلال شهر تشرين الأول لعام 2023، شكل تفجير الكلية الحربية في محافظة حمص والذي أسفر عن مقتل 123 شخصاً أبرز تلك الاحداث، وما تلاها من شن النظام سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على إدلب وريف حلب، كما شنّ الجيش التركي ضربات جوية استهدفت قيادات "قوات سوريا الديمقراطية" والبنية التحتية في شمال شرق سورية عقب إعلان حزب "العمال الكردستاني" مسؤوليته عن هجوم أنقرة في شهر أيلول الماضي.

وفي سياق العدوان الإسرائيلي على غزّة وآثاره على سورية فقد تعرَّضت قواعد "التحالف الدولي" في سورية لأكثر من 15 استهدافاً من قبل الميليشيات الإيرانية، واستهدفت "إسرائيل" مطاري حلب ودمشق الدوليين. بينما سجل حراك أهالي محافظة السويداء استمراريته في أيام الجمعة للمطالبة بالانتقال السياسي.

اقتصادياً، أعلنت حكومة النظام عن مشروع الموازنة العامة لعام 2024 أكثر من موازنة العام السابق بـ114% في تأكيد على مسار التمويل بالعجز وإفقار الشعب، بالإضافة إلى السير في خطى تعويم الليرة والتخلي عن سياسة الدعم للقطاع الخاص، حيث خفّض البنك المركزي سعر صرف الليرة وأقرّ نشرة لأسعار المحروقات كل أسبوعين.

آثار العدوان على غزة في سورية وهجوم على الكلية الحربية

هيمنت الأحداث في غزة على المشهد الإقليمي والدولي وهو ما ألقى بظلاله على سورية من بوابة استهداف الميليشيات الإيرانية للقواعد الأمريكية في سورية من جهة، وتكثيف "إسرائيل" غاراتها الجوية على أهداف مدنية وعسكرية في سورية. حيث تعرَّضت قواعد التحالف الدولي لأكثر من 15 استهدافاً شمل قاعدة حقل العمر النفطي، وقاعدة حقل كونيكو للغاز، والقاعدة الأمريكية في روباربا بريف مدينة المالكية، وقاعدة خراب الجير برميلان، وقاعدة الشدادي، وقاعدة التنف التي استُهدفت 4 مرَّات؛ وجاءت هذه الهجمات في سياق رد وكلاء إيران في المنطقة ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية، رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة، وتم إطلاق عدة قذائف صاروخية من درعا والقنيطرة نحو الجولان المحتل، وعزَّزت الميليشيات الإيرانية مواقعها في جنوب سورية عبر استقدام مجموعات من لبنان والعراق استعداداً لسيناريوهات محتملة في المستقبل.

بالمقابل، كثَّفت "إسرائيل" ضرباتها على مواقع للنظام والميليشيات الإيرانية وصل عددها إلى 14 هجوماً 9 منها غارات جوية شملت: استهداف مطار حلب الدولي 4 مرات ومطار دمشق الدولي مرتين، و6 مواقع في درعا أبرزها سرية عابدين العسكرية، واللواء 12، وكتيبة الرادار، وكتيبة المدفعية، بالإضافة لمواقع في ريف البوكمال على الحدود السورية-العراقية وأخرى في محافظة القنيطرة؛ وذلك ضمن سعيها لتقويض سعي الميليشيات الإيرانية لتعزيز مواقعها عقب عدوان "إسرائيل" على غزة وإظهار قدرتها واستعدادها العسكري على مختلف الجبهات. وفي الجنوب أيضاً فقد تقدمت الحكومة الأردنية بطلبٍ رسميٍ للولايات المتحدة الأمريكية لنشر منظومة الدفاع الجوي (باتريوت) مع تزايد خطر المسيّرات والميليشيات الإيرانية على حدود الأردن الشمالية؛ وتشير هذه المعطيات إلى كون جنوب سورية ساحة صراع رئيسية في المنطقة في حال الانتقال إلى سيناريو تصعيد إقليمي.

على صعيد آخر وعقب تبني حزب "العمال الكردستاني" مسؤوليته عن هجوم أنقرة الذي وقع في 1 أكتوبر/تشرين الأول قرب وزارة الداخلية التركية شنت القوات المسلحة التركية سلسلة من الضربات الجوية والعمليات الأمنية استهدفت خلالها "قوات سوريا الديمقراطية" والمقرات العسكرية والمنشآت الحيوية في شمال شرق سورية، ما أسفر عن مقتل 44 شخصاً معظمهم من قوات الأمن الداخلي "الأسايش"، وتدمير 104 مواقع ومنشأة للنفط والكهرباء والخدمات جزئياً أو كلياً، ما تسبب بأضرار لمعيشة السكان. وتحمل الهجمات التركية تغيراً في استراتيجيتها العسكرية من خلال توسيع النطاق الجغرافي لناحية الاستهداف لمواقع تبعد نحو 70 كم عن الحدود التركية، واستهداف البنية التحتية مثل المنشآت النفطية، ومحطات توليد وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى مستودعات السلاح ومعسكرات التدريب ومبانٍ للمؤسسات المدنية التي تتبع لـ"الإدارة الذاتية"، وقيادات وأفراد قوات الأمن الداخلي"الأسايش"، ويدلل هذا لمساعي تركيا لتوجيه ضربة ذات أبعاد اقتصادية لـ"قسد" وفرض قواعد جديدة للصراع والضغط بشكل أكبر على الولايات المتحدة لإعادة النظر بتحالفها مع قسد في شمال شرق سورية، ومراعاة المخاوف الأمنية التركية.

على صعيد آخر، تعرضت الكلية الحربية في محافظة حمص لهجوم مجهول بالطائرات المسيرة، أدى لمقتل العشرات بينهم 10 ضباط منهم ضابطان برتبة عميد، ويعتبر الهجوم استثنائياً من ناحية حجم الخسائر البشرية حيث بلغ عدد القتلى 123 شخصاً، وخصوصية المكان حيث حاضنته وقوته العسكرية، بالإضافة إلى محافظة حمص والتي حرص النظام على تأمينها. وهو ما دفع النظام إلى إعلان الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، وسارع لشن غارات جوية وقصف مدفعي مكثّف على أكثر من 30 موقعاً في ريفي إدلب وحلب متهماً "التنظيمات الإرهابية" بتنفيذ الهجوم وأسفر القصف عن مقتل وجرح العشرات بينهم 14 طفلاً و12 امرأة، وفي ظل عدم توفر القرائن والقيام بتحقيق شفاف تعتبر الحادثة خرقاً أمنياً كبيراً للنظام، وتطوّر أدوات فواعل ما دون الدولة للوصول إلى أهداف عميقة، وذو وقع كبير في وجدان حاضنته التي تستذكر حادثة مدرسة المدفعية في العام 1979. كما تدلل ردة فعل النظام في استثمار الحدث إلى تعزيز سرديته لدى حاضنته ضد قوى الثورة والمعارضة، وتحريك المشهد العسكري لتحقيق مكاسب على الأرض، وضرب العملية السياسية التي تشهد جموداً، واستعطاف البلدان العربية والأجنبية للوقوف في صف النظام وتقديم إدانات للمهاجمين، وإشغال البلدان العربية عن مبادرتهم التي تطالب النظام بتقديم تنازلات وخطوات جدية في العديد من الملفات، ، وأدانت كل من روسيا وإيران والصين الهجوم وعدد من الدول العربية بينها مصر والأردن والعراق والجزائر والسلطة الفلسطينية و"حزب الله" وطالبت خارجية النظام الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الهجوم ومساءلة الدول الراعية للإرهاب. على الطرف الآخر ردَّت "هيئة تحرير الشام" باستهداف مواقع للنظام في أرياف حلب وحماة واللاذقية.

حراك مستمر في السويداء والإدارة تسترضي أهالي دير الزور

انشغلت دول العالم عن الملف السوري بالعدوان الإسرائيلي على غزة، في حين أشارت السفيرة الأميركية خلال جلسة لمجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن ما يحدث في غزة هو امتداد للدور الإيراني وميليشيا "حزب الله" في سورية وأن الحل في غزة وسورية يبدأ عبر إيقاف تمدد تلك الميليشيات وأكدت على أهمية الحل السياسي في سورية، وتعكس هذه التصريحات التوجه الأمريكي في المنطقة في الحفاظ على أمن إسرائيل من بواية سورية عبر ضبط نشاط إيران وميليشياتها في سورية والعراق ولبنان واليمن، وتكثيف جهودها لتقويض النفوذ الإيراني في تلك الدول بما يضمن عدم توسع الحرب في غزة لتشمل دول المنطقة.

ونتيجة الأحداث في غزة فقد اعتذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن لقاء مع وفد الائتلاف الوطني الذي سافر إلى باريس لعقد اجتماعات مع المسؤولين الفرنسيين لحثهم على عقد جلسة لمجلس الأمن واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات والتصعيد العسكري على إدلب وريف حلب، كما قابل وفد من الائتلاف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أول لقاء بين الطرفين أكد خلالها الائتلاف على مطالب اقتصادية بالدرجة الأولى وضرورة تمكين الحكومة السورية المؤقتة لتقديم الخدمات الأساسية للسكان. في المقابل فقد تواصل وزير الخارجية السعودي مع وزير خارجية النظام لمناقشة آخر التطورات في المنطقة والعلاقات البينية، كما استقبل بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني في دمشق وناقشا العدوان الإسرائيلي على غزة، وتم تعيين سفير للنظام في تونس في خطوة من شأنها زيادة فعالية النظام في المحافل الإقليمية والدولية.

واستمر أهالي محافظة السويداء بالتظاهر مقابل استمرار نهج النظام القائم على اللامبالاة بالحراك والرهان على الوقت دون تقديم أي تنازلات وفي دلالة على عجزه عن تقديم الخدمات والأموال للمحافظة فقد قدمت وزارة الإدارة المحلية "إعانة" بقيمة 300 مليون ليرة سوريّة ما يعادل 24 ألف دولار. وأعلنت عشائر في محافظتي درعا والسويداء عن تشكيل مجلس موحّد، يهدف إلى توحيد جهود أبناء العشائر في المحافظتين، وتعزيز التواصل بينهما، وحل النزاعات، ويأتي هذا المجلس لقطع أي محاولات من أهالي المحافظتين في الخارج لإنشاء مجلس شبيه، والقيام بأدوار تعزز من حراك السويداء ووحدة المحافظتين.

أما في شمال شرق سورية، وفي إطار تفعيل مشاركة أهالي منطقة دير الزور بصناعة القرار وضمن مساعي "الإدارة الذاتية" لامتصاص غضب الشارع في المحافظة فقد عقدت "الإدارة الذاتية" و"مجلس دير الزور المدني"، مؤتمراً للوقوف على طلبات أهالي دير الزور، شارك فيه شرائح المجتمع وموظفي الإدارة وعدد من الشيوخ والوجهاء في دير الزور، وخلص بتوصيات لتفعيل المشاركة الحقيقية لأبناء المنطقة، وبناء هيكلية إدارية متينة تعتمد على الكفاءات الحقيقية وتعزيز القوة الأمنية العسكرية.

نهج الأزمة الاقتصادي مستمر

أعلن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي عن مشروع الموازنة العامة لعام 2024 بمبلغ وقدره 35500 مليار ليرة سورية أعلى من موازنة العام الماضي بنسبة 114% في حين هي أقل بنسبة 27% عن موازنة العام 2022 إذا قيّمت بالدولار. وتبلغ الموازنة الحالية نحو 2.5 مليار دولار على سعر الصرف في السوق السوداء أقل، وبلغت نسبة الإنفاق الجاري 74% والاستثماري 26% وتعادل اعتمادات الاستثمار حوالي 720 مليون دولار ولا يمكن لهكذا موزانة أن تنهض بالاقتصاد أو تحقق النمو الاقتصادي، وتعد هذه الموازنة استكمالاً لممارسات النظام الاقتصاية في اعتماد موازنات وهمية كونها تعتمد على التمويل بالعجز وطباعة الأوراق النقدية وستؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وإضعاف قيمة الليرة.

وضمن سياسة المكزي النقدية للخفض التدريجي لقيمة الليرة وتمهيداً لتعويم العملة أقرّ سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12500 ليرة في حين بلغ سعر الصرف في السوق السوداء 13900 ليرتفع سعر الصرف بمقدار 7900 ليرة منذ بداية العام الجاري ويسعى المركزي لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء وجذب المواطنين للتحويل عن طريقه بهدف توفير النقد الأجنبي.

وانطلاقاً من سياسة التعويم وتحميل الأعباء للقطاع الخاص أقرّ النظام أيضاً إصدار نشرة أسعار للمشتقات النفطية (المازوت الحر، والفيول الحر، وغاز سائل دوكما، والبنزين أوكتان 95) الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى كل أسبوعين بناء على التكاليف وأسعار السوق، حيث رفع سعر البنزين 95 إلى 14660 من 14360 ليرة لليتر الواحد، وتدلل هذه السياسة إلى جفاف منابع التمويل الأجنبي لدى المصرف المركزي واستمرار العجز في تأمين الواردات الأساسية.

وأقرّ أيضاً بإدخال سبيكة الذهب الخام التي لا يقل وزنها عن كيلوغرام واحد للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم في سورية، ويُعفى من الحصول على إجازة استيراد ومن جميع الضرائب والرسوم، بالمقابل يُستوفى على المتسورد مبلغاً وقدره 200 دولار عن كل كيلو غرام، ويشير هذا القرار إلى اتجاه حكومة النظام نحو خصخصة قطاع المعادن الثمينة وتغذية الخزينة العامة بالقطع الأجنبي المتأتي من عمليات الاستيراد وتنشيط صناعة الذهب المحلية وعملية التصدير حيث أقرّت الحكومة بموجب القرار غرامة على المستورد في حال لم يتم تصدير الذهب المصاغ بنفس الكمية التي تم توريدها خلال فترة محددة.

وفي إشارة لعدم الاهتمام بالقوة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين بلغت صادرات النظام من الخضار والفواكه بين 500 إلى 600 طن من الخضار والفواكه بنسبة 90% إلى السعودية، وسط ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بشكل شبه يومي جراء نقص الإنتاج وارتفاع تكاليف المواد الأولية من محروقات وبذار ونقل وعمالة، وتدلل هذه الطريقة في إدارة الموارد الاقتصادية على لامبالاة، واستمرار نفوذ رجال الأعمال وتجار الحرب، والاهتمام بالربح وتجميع القطع الأجنبي فوق أي اعتبار، وبعد ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 150% في الأسواق المحلية أوقفت وزارة الاقتصاد تصديرها إذ وصل سعر الكيلو إلى 5000 ليرة سورية ارتفاعاً من 2000 ليرة للكيلو في شهر آب الماضي، حيث سبق ووافقت حكومة النظام على تصدير 40 ألف طن من البطاطا.

وفيما يتعلق بمناطق "الإدارة الذاتية"، لا يزال الفساد في مؤسسات الإدارة الذاتية يقوّض من تطور المنطقة ويضغط على معيشة السكان، في حين تتذرع الإدارة بالهجمات التركية والأوضاع الأمنية. حيث اشتكى عشرات المزارعون من عدم دفع مستحقاتهم من قيمة المحاصيل الموردة منذ نحو 3 أشهر، كما اشتكى الموظفون من تأخّر تسلمهم رواتبهم بحجة عدم وجود ميزانية وسط ظروف اقتصادية صعبة يعيشها سكّان المنطقة عموماً، إذ يدفع المدرّس أكثر من 30% من قيمة راتبه لتوفير الكهرباء (أمبيرات) والمياه والإنترنت، الأمر الذي يجبره - باستمرار - على الاستدانة من أقربائه وجيرانه.

وارتفعت أجور الفلاحة من 7000 إلى 28000 ليرة عن الدنم باستثناء المصاريف الأخرى وهو ما يحول نشاط الزراعة لعملية خاسرة، يؤدي لهجرة الفلاحين لأراضيهم الزراعية وطال الارتفاع أيضاً خدمات الانترنت حيث رفعت شركة RCELL أسعار باقات الإنترنت بنحو 400% وتحظى الشركة التي تحتكر تقديم الخدمة لمناطق سيطرة الإدارة بدعم واسع من "الإدارة الذاتية" والأجهزة الأمنية ولم يُسمح لأي جهة في منافستها، ما يؤدي إلى زيادة نقمة الشارع على سلوك الإدارة الذاتية.

سلوك الإدارة الذاتية انعكس أيضاً في عدم الاستجابة لمطالب المحتجين حيث استمرت احتجاجات السكان ضد قرار رفع أسعار المحروقات والتي بدأت منذ شهر أيلول الماضي في عامودا بمحافظة الحسكة، طالب خلالها المحتجون بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات لما يحمله القرار من تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والمعيشي لسكان المنطقة.

ولا تزال محاولات الإدارة في ضبط الأسواق وحركة الأموال تلقى اعتراضات من قبل التجار فبعدما نشرت "الإدارة الذاتية" تعميماً ذكّرت فيه بوجوب الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة عمل الصرافة والحوالات المالية وبنود الحد الأدنى لرأس المال وإيداع مبالغ مالية لدى مكتب النقد، رفض أصحاب محال الصرافة الالتزام بهذه القرارات في محافظة الرقة وقاموا بإضراب احتجاجاً على تلك القرارات.

في مناطق المعارضة، افتتحت عشرات الشركات والمتاجر سوقاً حمل عنوان "أسواق إدلب 2023"، وسط مدينة إدلب، شهدت زيادة أعداد الفعاليات المشاركة عن العام الماضي، إلى جانب تنوّع البضائع والشركات المشاركة، وتكمن أهمية إقامة هكذا معارض في بيع السلعة للمستهلك مباشرة الأمر الذي سيخفف من تكاليف شراء المستلزمات الأساسية للأهالي وزيادة التنافس بين أصحاب الفعاليات التجارية من خلال العروض والحسومات والتي تصل نسبتها ما بين 30 – 40%، وشهدت إدلب أيضاً افتتاح أول معمل أقمشة في المنطقة لإنتاج الألبسة الداخلية ما قد يشجع أصحاب المعامل الأخرى على افتتاح معامل شبيهة.

وبعد أشهر من المعاناة وممارسة الضغوط على شركة الكهرباء العاملة في ريف حلب قررت الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية خفض سعر الكيلو واط إلى 2.77 ليرة للمنازل و3.17 ليرة للشريحة الصناعية والتجارية في كل من جرابلس وعفرين واعزاز والمناطق الأخرى. وتم الاتفاق بين المجلس المحلي في مدينة تل أبيض وشركة الكهرباء والطاقة Ak energy لتزويد قرى علي باجليه كورمازة بالكهرباء.

واستمرت مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر بالتنسيق والتعاون بين المجالس المحلية والمنظمات العاملة في عدد من البلدات والمدن من ترميم للطرقات ومد أنابيب المياه والصرف الصحي ومد خطوط الكهرباء. ومن بين القرارات الصادرة في المنطقة لتنظيم شؤونها تعميمٌ للمنظمات الصحية العاملة في جرابلس وريفها بعدم طرح الشواغر الوظيفية على وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على الترخيص الرسمي، وإعلانٌ بضرورة مراجعة مديرية التربية والتعليم للأشخاص الذين يرغبون بفتح مؤسسة تعليمية خاصة أو لديهم مؤسسة تعليمية مفعلة من أجل الحصول على التراخيص، وفي بزّاعة صدر تعميم باعتماد آلية تصديق العقود لدى مديرية الشؤون الإدارية في المجلس المحلي لتنظيم وتصديق عقود الإيجار للمنازل السكنية والأراضي والشراكة.

وتقف الحكومة المؤقتة عاجزة عن دعم القطاع الزراعي والمزارعين ومنع حالات الاستغلال الحاصلة من قبل التجار في رأس العين، حيث يبيع مزارعو القطن محصولهم من القطن بأسعار زهيدة للتجار بشكل لا يغطي تكاليف الإنتاج ما يعرّضهم للخسارة، إذ يتراوح سعر الطن بين 500 و550 دولاراً أمريكياً، في حين كان سعره في العام الماضي يتراوح بين 750 و800 دولار. واشتكى عمال الزراعة في مدينة رأس العين من تدني أجورهم وعدم كفايتها، حيث لا تتجاوز الدولارين لليوم الواحد ما ترك آثاراً سلبية على مستوى معيشتهم جعلهم يقتصدون في أساسيات عدة.

مسار التطبيع مع النظام: الحركيّة والدوافع والاتجاهات المتوقّعة

- يأتي مسار التطبيع ضمن إطار البحث عن صيغ تفاهم جديدة بشأن الملف السوري، متجاوزاً "إزاحة الأسد" وتعلي من شأن دينامية "التواصل الإقليمي" ومتطلباته وتفصله عن مسار الحل السياسي، إلا أنه من الواضح أنّ انفتاح النظام تجاههما متباين، إذ يظهر حماسة تجاه مسار التقارب العربي بينما يناور في الانفتاح مع أنقرة.

- لا يزال المسار في طور التشكل والاختبار، ولعلّ أهم معوّق في عدم تناميه يرتبط بغياب التصور وافتقاد أدوات التنفيذ لا سيما أن ّ الاختلافات في الملفات التفصيلية أكبر من التوافق السياسي، كما إنّه من غير الواضح مدى تلمس حدود ومقومات وأهداف وآليات هذا التصور النهائي.

- يمثّل التخوف التركي من تداعيات الانسحاب من شمال غرب سورية تحدياً أمنياً كبيراً خاصة في ظل استمرار الادارة الذاتية بامتلاك أدوات القوة في شمال شرق سورية، إضافة إلى أنّ الانسحاب سيسهم في عودة تدفق اللاجئين الرافضين للنظام إلى تركيا سيما في ظل الاستقطاب الحاد الذي تعيشه داخلياً، وعملياً، فإنّ عدم قدرة النظام على توفير بيئة مشجعة لعودة اللاجئين سيقوض من تلك الجهود.

- إنّ مسار التطبيع وإن تم بالشكل الذي يأمله النظام، فإنّه من المتوقع أن يصطدم بعدة عراقيل في مقدمتها الموقف الغربي والأمريكي الذي لا يزال يراهن على بقاء "الغموض البنّاء"، إضافة إلى الانغماس الإيراني في الملف السوري، وانتشار التجارة غير الشرعية لا سيما تجارة المخدرات التي باتت تشكل أرقاً لأمن دول المنطقة.

- يواصل نظام الأسد تمسكه بسياسة "الصبر الاستراتيجي" مراهناً على تبدل الظروف الإقليمية والدولية، وساعياً للاستثمار بالمتناقضات دون تقديم أي تنازلات موضوعية ضمن مؤشرات وازنة تُحقق تقدّماً ملموساً ضمن متطلبات الدول الساعية للتطبيع، وقد رسخ نتاج الفترة الماضية قناعة لدى الأسد بضرورة مواصلة التعنت بما أنّه يفي بالغرض ويجلب المكاسب وإن كانت شكلية لا تؤدي لاستعادة النظام وزنه لكنها تكفي لاستمراره في السلطة.

مدخل

شهد الحراك السياسي والدبلوماسي الإقليمي تجاه ملف التطبيع منذ العام 2018 تفاعلاً كبيراً عقب زلزال الذي ضرب سورية وتركيا في شباط/ فبراير 2023 ، إذ دفع لتعزيز مسارات سابقة وزيادة قابلية الدول المترددة للانفتاح على النظام، ويمكن بلورة هذا الحراك بمسارين؛ يرتبط الأول بحراك عربي تزداد وتيرته وتتمايز أدواره بين دافع ومنتظر ورافض، بينما تعود أسس المسار الثاني إلى توافقات سابقة بشأن "تجميد النزاع" في شمال غرب سورية بين كل من روسيا وإيران وتركيا، إضافة لتطورات نجمت عن تقلبات في المشهد الدولي تمظهرت في نزاعات نشبت في أذربيجان وأوكرانيا، أو في تحديات داخلية للدول كما في حالة تركيا التي غيّرت من سياساتها الخارجية لاعتبارات "تجاوز الإشكاليات" مع جيرانها، ولانتهاج مقاربة جديدة لملف السياسة الإقليمية. وفقاً لأعلاه سيركّز تقدير الموقف هذا على فهم حركيّة هذه المسارات ودورها في رسم مقاربات التطبيع، في ظل المواقف الإقليمية والدولية وخرائط المصلحة المتغيّرة، كما سيعمل على تبيان معوقات هذا المسار وآثاره على المشهد السوري.

توصيف السياق:حراك أمني - دبلوماسي واسع

حفّز الحراك الثنائي العربي والتركي ومؤشرات التقارب مع النظام باختلافات سياقاتها وظروفها على تهيئة بيئة سياسية-إقليمية جديدة للتعاطي مع المشهد السوري من منطلقات رفض الوضع القائم وضرورة إيجاد حل ينهي الاستعصاء.

فمن جهة أولى، ارتبطت دوافع المسار العربي بمحددات جيبولتيك الطاقة، حيث بدأت عمّان أول مبادرة فعلية لإعادة دمج النظام في محيطه الإقليمي، من خلال اللاورقة التي حملها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أواخر العام 2021، متضمنةً خمسة بنود شملت "صياغة نهج تدريجي نحو حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن رقم ((2254 وبناء الدعم للنهج الجديد بين الشركاء الإقليميين والدوليين والسعي لاتفاق مع روسيا على هذا النهج، كذلك الاتفاق على آلية لإشراك النظام ضمن نهج الخطوة بخطوة"([1]) ثم تلاها الاتصال الأول من نوعه بين الملك عبد الله وبشار الأسد لبحث المبادرة.

بالتزامن مع ذلك، سرعان ما برز حراك غير مسبوق بلقاءات على مستوى وزراء الطاقة ممثلين عن دول الأردن ولبنان ومصر والنظام، من أجل التشاور حول خط الغاز العربي الذي كانت الأطراف تعتبر إعادة تفعيله يمكن أن يعزز خارطة طريق مهمة لاستعادة النظام لحضوره الإقليمي وتشجيعه على الانخراط في المسار كجزء من أدوات بناء الثقة([2])، لكن عدم قدرة النظام على الإيفاء بالمطالب الأردنية بشأن ضبط الحدود أدى لتلكؤ الاندفاع الأردني. مع هذا التريث، سعت الإمارات لإعادة ترتيب الظروف الإقليمية مستفيدةً من الخطوات الممهدة التي قامت بها من خلال استئناف العمل الدبلوماسي في السفارات منذ أواخر العام 2018([3])، وبالفعل خلال المرحلتين أي التمهيد ومن ثم الانخراط غدت الإمارات وسيطاً أساسياً في توسيع قاعدة الدول المتفاعلة مع هذا المسار من خلال فك العزلة عن النظام، تعزيزاً لدور إقليمي أوسع تكون "سورية" إحدى مداخله.

تزايدت وتيرة التطبيع أواخر العام 2021 بعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ولقاء بشار الأسد، وهي الأولى من نوعها لوزير عربي يزور دمشق منذ انقطاع العلاقات، الخطوة على ما يبدو أتت عقب اختبار جدية الطرح الأمريكي بخصوص نية العقوبات على اعتبار أنّه بقي ضمن إطار التصريحات التحذيرية دون أن يأخذ بعداً إجرائياً([4]).

خلّفت هذه الزيارة أرضية مناسبة لتوسع المسار، فانخرطت تباعاً عدة دول ضمنه: كتونس ومصر، فيما وسّعت أخرى لم يسبق لها قطع علاقاتها مع النظام من حراكها الإقليمي مثل: الجزائر والعراق ولبنان والبحرين وسلطنة عمان -ثاني الدول التي زارها الأسد- أملاً بإعادة النظام إلى الجامعة العربية خلال قمّة الجزائر عام 2022، شاهدةً على أكبر حراك دبلوماسي إقليمي-عربي في المنطقة بخصوص الملف. ثم تبع ذلك جهوٰد استثنائية من نافذة "دبلوماسية الكوارث" ضمن كارثة الزلزال الذي ضرب سورية([5])، لتعزيز مواقف الفاعلين أو الموقف العربي تجاه التطبيع وقد استطاع بالفعل استقطاب دول تقود جهوداً معرقلة أهمها السعودية التي أرسلت قافلة مساعدات إلى دمشق كانت الأولى من نوعها وفتحت باباً للتواصل مع الأسد([6])، لترتسم ملامح التوجّه الجديد في الخطاب السعودي بشكل أوضح بشأن الملف السوري بعدما نبّه وزير الخارجية فيصل بن فرحان لضرورة البحث عن آلية تواصل مع دمشق عقب الحدث وبعدها تم في 18 نيسان/ أبريل 2023، عقد لقاءات متعددة من خلال زيارة وزير خارجية النظام فيصل مقداد للرياض، ولقاء وزير الخارجية السعودي ببشار الأسد في دمشق. بكافة الأحوال، فإنّ التغيير في الموقف السعودي قد يتبعه تحولات في المواقف الإقليمية العربية ولا سيما من الجانبين اليمني والمصري، الأخير الذي عزز من طبيعة تواصله السياسي والدبلوماسي مع النظام إثر اتصال جرى هو الأول من نوعه على مستوى الرئاسة بين بشار الأسد وعبد الفتاح السيسي، وتبعه زيارة وزير الخارجية المصرية لدمشق، مما أشار لتوفر أرضية إقليمية لصياغة توافقات أولية تجلت بزيارة ممثلين عن مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي لسورية، وسبقها بيان للاتحاد يؤكد على "ضرورة عودة سورية إلى محيطها الإقليمي".

من جهة ثانية، فقدت تركيا أوائل العام 2020 الرغبة بالاعتماد على ذات المنهجية في سياساتها الخارجية تجاه النظام، بعد تهاون حلف شمال الأطلسي بدعم العمليات العسكرية التركية شمال غرب سورية إثر انزلاق العلاقات مع الجانب الروسي بشأن تطبيق اتفاقية سوتشي ((2018 ووصولها إلى حد المواجهة المباشرة بين تركيا والنظام؛ مما دفع أنقرة بانتهاج مقاربة " إعادة التوازن في العلاقة مع روسيا"، والتي مهدت للقاء تركي غير مباشر مع النظام على شكل وساطة روسية بعد قمة موسكو في 10 آذار/ مارس 2020، أكدت فيه على "احترامها لسيادة الأراضي السورية والاتفاقيات الثنائية مع النظام"، بما فيها اتفاقية أضنة ((1998، التي تعتبر أبرز المبررات القانونية لخوض تركيا عملياتها العسكرية في سورية، كما أنّ محدد ضمان وحدة الأراضي السورية كان مشجعاً لدى الأطراف للخوض في مسار اختبار التطبيع، وقد بات ذلك واضحاً بتسارع العلاقات بين الجانبين التركي والنظام، من خلال لقاءات على مستوى الاستخبارات جرت على مدار أعوام 2019-2021 بررها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ضمن التعاون "لمحاربة التنظيمات الإرهابية".

ثمّ تطور المسار لدى انعقاد قمة طهران في 19 تموز/ يوليو 2022، التي كشفت وجود ملامح تعاون أولي بين تركيا وروسيا وعودة الحضور الإيراني ضد السياسات الأمريكية في سورية، كما شجعت الوعود الأمنية والاقتصادية من قبل الجانبين الإيراني والروسي الجانب التركي للتفكير برفع مستوى الانخراط بمسار اختبار التطبيع مع النظام، الذي توضحت أولى خطواته بعد ثلاثة أشهر، بكشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن لقاء جمعه بفيصل المقداد وزير خارجية النظام على هامش قمة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلغراد. وتصاعد الحراك ليصبح علنياً ضمن "خارطة طريق" تجسدت بلقاء جمع وزراء الدفاع التركي والنظام في موسكو نهاية العام 2022، ووصل لحدود إشارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نهاية شهر كانون الثاني/ أكتوبر 2023، بإمكانية رفع مستوى الحوار السياسي للرئاسي في إطار "عملية سلام" كما سمّاها في المنطقة، كما دفعت القابلية التركية تجاه هذا المسار، نحو خطوات سياسية أخرى تجلّت بعقد جولة في 10 أيار/ مايو2023، على مستوى وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا والنظام.

بالمجمل، يأتي المساران ضمن إطار البحث عن صيغ تفاهم جديدة بشأن الملف السوري من منطلقات تجاوزت معادلة "إزاحة الأسد" وتنظر إلى المشتركات والمصالح الإقليمية وتعلي من شأن دينامية "التواصل الإقليمي" ومتطلباته وتفصله عن مسار الحل السياسي، لكن من الواضح أنّ انفتاح النظام تجاههما متباين، فيما يبدو أنّه متحمس أكثر تجاه المسار العربي، بينما يناور في الانفتاح التركي وذلك يعود لصعوبة ثقته بالموقف التركي رغم الوساطة الروسية، إضافة لإدراكه لصعوبة تقديم أنقرة لتنازلات يريدها تحسم المعركة السورية لصالحه، على عكس الموقف العربي الذي يرفع من حظوظه الإقليمية والاقتصادية([7])، ما يمكن قوله إنّ المسارين انتقلا إلى مستويات جديدة سياسية ما بعد أمنية على الأقل التركي بعد لقاء على مستوى الوزراء، أو "استعادة النظام لمقعد سورية في الجامعة العربية".

التطبيع وثنائية الدوافع والمتطلبات الموضوعية

يرجع الإجماع لإعادة النظام إلى محيطه الإقليمي لإدراك "عبثية إبقاء الوضع القائم" بعد تراجع دعم المعارضة السورية وحظوظها في معركتها الصفرية مع النظام، وضرورة إعادة تعريف مواقفها من النظام انطلاقاً من مصالح أمنية أو تحديات داخلية أو تفاعلات إقليمية (انظر الشكل رقم 1)، ففي الحالة التركية فإنّها تتلخص بتظافر هذه المنطلقات بدءاً من الاستحقاق الانتخابي في 14 أيار/ مايو 2023 والذي يرتبط بملف اللاجئين كونه أضحى ميداناً للاستثمار والتوظيف الحزبي، مروراً بضرورة محاصرة الإدارة الذاتية وما تحدثه من " تهديدات لأمن تركيا القومي"، وصولاً إلى الاستجابة للمتغيرات الدولية والاقليمية حيث تطمح أنقرة في "تعزيز فرص التكامل الإقليمي" ضمن تفاعلات الانفتاح العربي على النظام سيما تعزيز علاقاتها مع الجانب الروسي وإدارة علاقتها مع الجانب الغربي والأمريكي ضمن سياسة "الحياد الإيجابي".

بينما ترى السعودية في تطبيع العلاقات، فرصة لأجل دفع العملية التفاوضية والتعامل مع عملية تهريب المخدرات باعتبارها مهدد أمن مجتمعي ولإنهاء التوترات الإقليمية في المنطقة خاصة لدى دول الطوق ناهيك عن طموح استعادة الحضور الإقليمي العربي في قضايا المنطقة والتي تتسق مع رؤية 2030 التي تتبعها المملكة، حيث دفعت بضرورة انطلاق مسار عربي جديد يحرك جمود المشهد السياسي ([8]) ويعيد تعريف ثقلها فيه من جهة، ويؤمن لها مساحة مناورة مع الفاعل الأمريكي بجانب رفض التكيف مع الأدوات التقليدية ومحاولة استخدام أدوات نوعية منسجمة مع المتطلبات الراهنة من جهة ثانية. في حين تعمل الإمارات على الملف من بوابة تعزيز حضورها الإقليمي النوعي([9]) واستعادة العلاقات الاقتصادية، إلا أنّها ما زالت تحاول منح النظام طوق نجاة دون إنعاشه بشكل كامل ريثما تنضج المعادلة الإقليمية ([10]).

أمّا على صعيد الأردن، فإنّها تندفع بتطبيع علاقاتها مكللةً بآمال تقليص قدرة الميليشيات المدعومة إيرانيا وشبكاتها العابرة للحدود ومنح النظام فرصة لمكافحة التجارة بالمخدرات، ويشكّل العامل الاقتصادي أهمية لدى الجانب الأردني على اعتبار أنّ سورية تمثل متنفساً لها، وتولي دول الطوق بما فيها الأردن اهتماماً بحل ملف اللاجئين السوريين من خلال استئناف العلاقات مع النظام وتعزيز التفاهمات مع الجانب الروسي بعد اليأس من إمكانية إيجاد حل دولي([11]) بينما ترغب مصر (المنضمة لمجموعة 5+2) ([12])،استعادة دورها الجيوستراتيجي بالمنطقة رغم حفاظها على توزان علاقاتها مع النظام وتأطير التطبيع معه ضمن هوامش تعزيز التفاوض والدفع لأجل التوصل لحل سياسي([13]).

بالمقابل يحتاج مسار التطبيع العربي لتبلور مجموعة من العوامل الأساسية لتحقيق شروط إنجازه (انظر الشكل رقم 2)، فهو لايزال ضمن طور الاختبار العام، باعتباره خطوة ( كما يوضح الفاعلون) باتجاه التوصل لصيغ تفاهم جديدة في الملف السوري، وهذا ما سبق واستندت عليه السعودية في تحديد موقفها إذ ربطت تواصلها السياسي الأخير بأهمية إيجاد حل ورفض الوضع القائم في سورية([14])، ٰكما يفتقر مسار التطبيع الإقليمي مع النظام، لعنصر التوافق، فما زال الموقف القطري والكويتي والمغربي بالتحديد رافضين لخطوة التطبيع على اعتبار أنّ نهج الأسد لم يتغير ليكون مشجعاً للمضي نحو ذلك ولا يوجد أي تقدم في ملفات المعتقلين والبيئة الملائمة لعودة المهجرين والعملية السياسية، ومع ذلك لم يعطلوا استعادة الأسد للمعقد "تماهياً مع الاجماع العربي".

كما يبدو أنّ الأردن متشجعة لمسار ثنائي أو إقليمي بشرط تذليل العقبات وإنهاء هواجسها بالتعاون معها بخصوص ملف المخدرات ([15])، مقابل ذلك صحيح أنّ خطوات الانفتاح المصري كانت متسارعة أثناء كارثة الزلزال، لكنها متسقة مع تطور الموقف السعودي، الذي يشهد تغيراً في التعاطي مع الملف، وقد تجلى بلقاء على مستوى الخارجية مع النظام، والحراك ضمن أروقة الجامعة العربية لمناقشة عودة مقعد سورية للنظام. في حين، لا تقل التحديات الأمنية صعوبةً، فما زالت الأردن ترى في انتشار الميليشيات المدعومة إيرانياً على طول حدودها تهديداً كبيراً لأمنها القومي وتحدياً للتطبيع، ولا سيما وأنّها تحوّلت إلى دولة عبور مهمة لتجارة المخدرات ولطالما أكّد الملك عبد الله عن الاستياء من تهديد أمن البلاد القومي ولعلّ إفراط شبكات النظام العسكرية خاصة الفرقة الرابعة -المتورطة مع القوات الإيرانية بتجارة المخدرات- بالاعتماد على سوق الحرب يقلل من حظوظ وفرص التطبيع ([16]).

إضافة لذلك، يمكن إضافة الموقف الغربي والأمريكي الرافض لهذا المسار كأحد أبرز العوامل المؤثرة في مسار التطبيع لا سيما ببعده الاقتصادي واستمرارية أداة العقوبات ([17]) إذ لا يزال الاعتبار الأوربي-الأمريكي حاضراً في تحديد الموقف العربي.

اتجاهات التطبيع: مسار تفاوضي تقني طويل

لعلّ أهم معوّق في هذا السياق يرتبط بعدم تبلور التصور وافتقار الدول العربية لأدوات تنفيذ مبادرة عمّان وهو ما انعكس بصيغ "اللجان المعنية" مما يؤكد أنّ الاختلافات في الملفات التفصيلية أكبر من التوافق السياسي، كما إنّه من غير الواضح مدى تلمس حدود ومقومات وأهداف وآليات هذا التصور النهائي، مما ينذر بغياب البديل عن إطار القرارات الدولية في مجلس الأمن، وقد أثبتت التجربة الأردنية مدى صعوبة تحويل الاختبار إلى خارطة طريق رغم الحوافز التي قدمتها للأسد بعد الاستعصاء الذي شهده مسار الخطوة بخطوة خلال عامي 2021-2023، وبالفعل انطلقت قطر من ذات التبرير لتؤكّد أنّ القرار الأممي (2254) هو الخيار الأمثل للحل السوري)[18](.

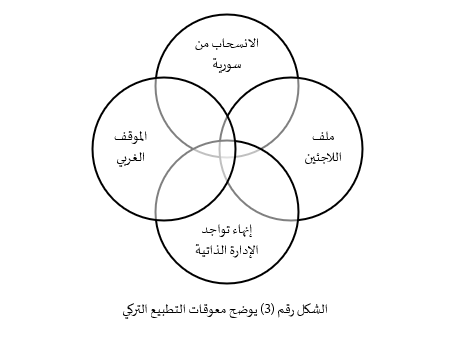

أمّا فيما يتعلق بالمعوقات التركية؛ وهي الاكثر تأثيراً على تغيير خارطة النفوذ العسكرية المتجمدة (انظر الشكل رقم 3) فإنّ حجم الملفات التقنية المرتبطة بأنماط الحكم في سورية، يسهم في تشكيل موقف ثابت معوّق للتطبيع برفض انسحاب الجيش التركي من شمال غرب سورية، خاصةً وأنّ النظام يطالب بجدولة الانسحاب قبل الخوض في إمكانية إجراء المحادثات الثنائية على المستوى السياسي، الخطوة التي ترفضها تركيا بشدّة معتبرةً وجودها ضمانة لحفظ أمنها القومي، ورغم الحراك الدبلوماسي لا يبدو بأنّ الجانب التركي سيتراجع عن الموقف، خاصةً بعدما علل ذلك بمخاطر أمنية مرتبطة بملف اللجوء خلال توكيد الخارجية التزامهم بموقف إبقاء القوات عقب لقاء ثانٍ جمع وزراء الدفاع في العاصمة الروسية موسكو([19]).

في حين، يمثّل التخوف التركي من تداعيات الانسحاب من شمال غرب سورية تحدياً أمنياً كبيراً خاصة في ظل استمرار الادارة الذاتية بامتلاك أدوات القوة في شمال شرق سورية، إضافة إلى أنّ الانسحاب سيسهم في عودة تدفق اللاجئين الرافضين للنظام إلى تركيا سيما في ظل الاستقطاب الحاد الذي تعيشه داخلياً، وعملياً، فإنّ عدم قدرة النظام على توفير بيئة مشجعة لعودة اللاجئين سيقوض من تلك الجهود التي ترمي من خلالها تركيا وتحالف حزب العدالة والتنمية إلى تقليل حجم الاستثمار فيه ضمن الحياة السياسية الداخلية.

من جهة أخرى، يعتبر الموقف الغربي والأمريكي معرقلاً لتلك المساعي بكونه رافضاً للتطبيع ككل، بينما تركيا حريصة على توزان علاقاتها، لهذا فإنّ إحداث تغيير واضح في سياسة الحياد الإيجابي لم تظهر مؤشرات وازنة له بعد، والأكثر تعقيداً في هذا السياق هو صعوبة معالجة روسيا وإيران والنظام لملف الإدارة الذاتية بشأن إنهاء تواجدها عبر العلميات العسكرية التي تطمح أنقرة لتنفيذها فلا تزال كلمة الفصل هنا مرتبطة بالتموضع الأمريكي ونوعيته.

كما يتحدد الموقف التركي بمكان في سياق التقارب بالعملية السياسية باعتبارها تحفظ التزاماتها تجاه المعارضة السورية، حيث تدفع لإيجاد صيغة توافقية لإشراكها ضمن المعادلة السورية وفي أطر حلولها وهو أمرٌ مرفوض لدى النظام لإصراره على الحل الصفري العسكري من خلال الإطاحة بخصومه واستعادة سيطرته على كافة الأراضي السورية.

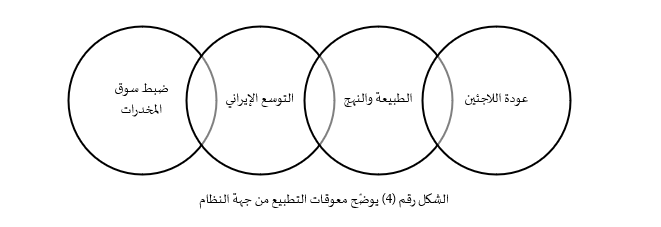

ولأسباب ذاتية متسقة مع بنية النظام وفلسفته الداخلية والخارجية (انظر الشكل رقم 4)؛ فإنّه يصعب عليه تذليل مجموعة من العقبات أمام مسار التطبيع، فما عدا التحديات الإقليمية لكل مسار ولكل دولة على حدة، فإنّه يتحمل مسؤولية التعامل مع ملف المخدرات والكبتاغون على اعتباره من الملفات الساخنة التي تطالب دول كالأردن باتخاذ خطوات عملية لحله. كما ليس من اليسير عليه العمل الجدي على حل ملف التموضع الإيراني في سورية لكونه جزءاً أساسياً من تشكيله العام، وداعماً له خلال سنوات صراعه مع المجتمع السوري، أمّا بخصوص اللاجئين فيحتاج النظام إلى أرضية آمنة لا يستطيع توفيرها لاعتبارات اقتصادية وأمنية وسياسية، هذا ما عدا الاعتبارات السياسية لدى اللاجئين أنفسهم الذين يربطون العودة بالتحول السياسي والبيئة الآمنة التي توفر عودة كريمة.

وتشكّل قدرة النظام على تغيير طبيعته وسلوكه ونهجه عاملاً بارزاً، فأي تنازل يمكن أن يقدّمه سيعتبر خرقاً غير مسبوق سيما وأنّ طبيعته ذات النمط الثابت والصفري في التعامل مع الملفات تشير لمدى أهمية هذا التحدي، مما يغلب البعد الشكلاني في أي تنازل؛ كما أنّ التغيير لا يشمل فقط التعاطي مع الملفات الداخلية وإنما نهجه الخارجي وعدم العبث في معادلات أمن المنطقة.

في المجمل، يواصل الأسد تمسكه بسياسة "الصبر الاستراتيجي" بالمراهنة على تبدل الظروف الإقليمية والدولية، ساعياً للاستثمار بالمتناقضات دون تقديم أي تنازلات موضوعية ضمن مؤشرات وازنة تُحقق تقدّماً ملموساً ضمن متطلبات الدول الساعية للتطبيع، وقد رسخ نتاج الفترة الماضية قناعة لدى الأسد بضرورة مواصلة التعنت بما أنّه يفي بالغرض ويجلب المكاسب وإن كانت شكلية لا تؤدي لاستعادة النظام وزنه لكنها تكفي لاستمراره في السلطة.

ختاماً

يمكن قراءة "مسارات التقارب" واستعادة النظام لمقعد سورية في الجامعة العربية أنّها تندرج ضمن إطار منحه فرصة لتحسين سلوكه وتغيير منهجه في التعامل مع الملفات الأمنية المطلوبة منه أكثر منها السياسية، ولا سيما بشأن التنسيق على المستوى السيادي في ملف المخدرات. مع ذلك فالعودة لا تعني استعادة حضوره في المنطقة بشكل كامل وهذا ما أكّد عليه بيان الجامعة العربية، من خلال الإشارة إلى ضرورة عدم ربط العودة بحل "الأزمة" السورية، كما أنّ الدور العربي محصور بالعلاقات السياسية دون إحداث قدرة في تغيير واقع "تمترس الجغرافيا" على عكس التركي الذي سيواجه صعوبات في مسار التفاوض التقني مع النظام.

إنّ مسار التطبيع وإن تم بالشكل الذي يأمله النظام، فإنه من المتوقع أن يصطدم بعدة عراقيل في مقدمتها الموقف الغربي والأمريكي الذي لا يزال يراهن على بقاء "الغموض البنّاء"، والانغماس الإيراني في الملف السوري، وانتشار التجارة غير الشرعية لا سيما تجارة المخدرات التي باتت تشكل أرقاً لأمن دول المنطقة، ناهيك عن صعوبة تجاهل القرارات الدولية أو تجاوز الملف الحقوقي الخاص بالانتهاكات والجرائم التي قام بها النظام.

إذاً: تخلق الحركيّة الجارية في الإقليم مساحات للنظام من أجل المناورة وأحياناً تكون غير مشروطة ولا تحتاج لتقديم تنازلات، لهذا يفضّل الأسد العلاقات الثنائية وبدرجة أقل تعزيز الإقليمية فمهما تطورت الأخيرة ستبقى أقل خطورة على بنيته ولا تتطلب تنازلات غير قادر على تقديمها، ربما لهواجسه بخصوص ما يترتب على نسج التوافق الإقليمي خلال المراحل القادمة بما فيها التماهي مع المسارات واستيفاء نهج الخطوة بخطوة الذي اعتبره العرب متمماً للقرارات الدولية.

([1]) فرنجية : "العربي الجديد ينشر مضمون "اللاورقة" الأردنية للحل في سورية"، العربي الجديد، 12 تشرين الأول 2021، الرابط: https://cutt.us/5WbeD

([2]) هشام حاج محمد: "خط عربي عبر سوريا"، الجمهورية، 23 تشرين الثاني 2021، الرابط: https://cutt.us/BBWVu

([3]) "الإمارات تعيد فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق"، عربي BBC، 27 كانون الأول2018 ، الرابط: https://cutt.us/8jrju

(5) Joseph Daher, The UAE and Damascus: The Normalisation of the Syrian Regime, 15 November 2021, Link: https://cutt.us/qoHt3

([5]) فاضل خانجي: "دبلوماسية الكوارث: سياسات التطبيع مع النظام في سورية"، 9 آذار2023 ، مركز عمران للدراسات، الرابط: https://cutt.us/OnEDk

([6]) "فرق بحث ومساعدات سعودية رسمية لسوريا.. ومصدر يكشف وجهتها"، الحرة، 10 شباط 2023، الرابط: https://cutt.us/qd0oK

([7])"سياسات التطبيع مع النظام السوري: انقسام إقليمي ودولي"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 6 شباط 2023،الرابط: https://cutt.us/7NcXm

([8]) "صدور بيان مشترك في ختام زيارة وزير الخارجية السوري للمملكة"، وكالة الأنباء السعودية، 12 نيسان 2023، الرابط: https://cutt.us/9gwvX

([9]) "التطبيع الإماراتي مع النظام السوري: خلفياته وأهدافه"، المركز العربي للأبحاث، 16 تشرين الثاني 2021، الرابط: https://cutt.us/o333X

([10]) "مجلس الأعمال السوري الإماراتي التجارة بين البلدين في المرتبة الأولى عربياً"، تلفزيون سوريا، 28 آب 2022، الرابط: https://cutt.us/tEtjZ

([11]) أرميناك توكماجيان: "تجارب الأردن تسلط الضوء على حدود العلاقات المتجددة مع سورية"، 6 آذار 2023، الرابط: https://cutt.us/RjIoP

([12]) وهي مجموعة تشكّلت العام 2018 مؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والسعودية ومصر والأردن بهدف زيادة التنسيق والتواصل بخصوص الملف السوري ودفع العملية السياسية.

([13]) "معوقات في طريق تطبيع علاقات مصر مع النظام السوري"، العربي الجديد، 11 نيسان 2023، الرابط: https://cutt.us/6POMP

([14]) في 12 نيسان التقى وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، بوزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في الرياض بزيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة.

([15]) "رويترز "الأردن سيقترح في قمة جدة خطة سلام لإنهاء الأزمة السورية"، تلفزيون سوريا، 14 نيسان 2023، الرابط: https://cutt.us/EQO5o

([16]) أرميناك توكماجيان: "الأردن يتلمس طريقه بحذر نحو التقارب مع سورية"، مركز مالكوم كير-كارنيغي، 24 أيار 2022، الرابط: https://cutt.us/S4cLz

([17]) فرض الاتحاد الأوربي عقوبات بحق 25 فرداً و8 كيانات منهم منحدرون من عائلة الأسد، في توقيت مهم يشهد خلاله مسار التطبيع تقدماً ملحوظاً، لتحمل تلك الخطوة رسائل موجّهة بثبات الموقف الغربي رغم التبدلات الإقليمية.

([18]) "قطر: القرار الدولي2254 هو الطريق الوحيد لحل مستدام في سوريا"، المدن، 26 نيسان 2023، الرابط: https://cutt.us/7nx11

([19]) " تركيا تجدد رفضها الانسحاب من سوريا"، الشرق الأوسط، 25 نيسان 2023، الرابط: https://cutt.us/OBOIl

نوار شعبان| تجنيد المقاتلين في حروب خارج الحدود

كييف ترسم ملامح أزمة اقتصادية عالمية

كييف ترسم ملامح أزمة اقتصادية عالمية

كييف! المدينة الأوكرانية التي تجابه الدبابات والمدافع الروسية لا ترسم ملامح الخريطة الجيوسياسية على أعتاب أوروبا وحسب! بل ملامح أزمة اقتصادية عالمية تلوح في الأفق، فالاشتباكات العسكرية أرضاً وجواً على حدود كييف ليست أقلّ ضراوة من “الاشتباكات” الاقتصادية الجارية بين روسيا والعالم.

تسبب فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية من قبل الولايات المتحدة، إلى ارتفاع أسعار عقود النفط الآجلة إلى 130 دولار، أعلى مستوى منذ 13 عاماً، وإرسال حالة غموض وضبابية للأسواق المالية العالمية حول النقص في إمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وهو ما أدخل أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية والأمريكية في موجة بيع لا يُعرف حدودها حتى الآن.

العقوبات بداية المشكلة

لا يعد إخراج روسيا من نظام “سويفت” الدولي للتعاملات المالية وفرض عقوبات قاسية على اقتصادها بداية حل الأزمة! بل أول عقدةٍ فيها، إذ تتموضع في مكانة مهمة من الاقتصاد العالمي ضمن سلاسل الإمداد العالمية في مواد الحبوب والنفط والمعادن تجعلها عنصراً مهماً ضمن صناعات كثيرة، عبر صادراتها المتمثلة بـ 4.7 مليون برميل نفط يومياً، و200 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، و29 مليون طن سنوياً من الغاز المسال، و18% من صادرات القمح عالمياً، والخامسة عالمياً في إنتاج الحديد.

انقطاع أو نقص الإمدادات، العرض، من روسيا للأسواق العالمية سواءً كان عمداً أو نتيجة عقوبات، كافٍ لصدم منحنى العرض في الأسواق وارتفاع الأسعار بشكل دراماتيكي، وخوض الاقتصاد العالمي غمار أزمة جديدة تضاف للأزمة التي رافقت انتشار فيروس “كورونا” من ارتفاع عام في معدلات البطالة وانقطاع في سلاسل التوريد من الصين وانخفاض في نسب التشغيل فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم لتلامس 7.5% في الولايات المتحدة الأمريكية وهو الأعلى منذ أربعة عقود.

وبقدر الأذى الذي سيطول روسيا واقتصادها من الحرب والعقوبات، سيتأذى الاقتصاد العالمي بذات القدر وربما أكثر، لأن اصطدام الطلب القوي بنقص مفاجئ في العرض، وسط أزمات موجودة بالفعل، قد يؤدي إلى ضغوط مباشرة (وبالأخص في الدول النامية) على الميزانيات العامة ومعدلات الدين والعجز الحكومي؛ إثر زيادة فاتورة دعم المواد الأساسية والواردات والأسر الفقيرة، فضلاً عن الصدمة التي ستلحقها بالبورصات إذا طرحت كميات كميرة من الأسهم دون أن تجد من يشتريها، وتجعل من صانعي السياسات الاقتصادية يكافحون لعدم وقوع اقتصاداتهم في الركود، إضافة لتعقيد مهمة البنوك المركزية في التخلص من الأموال السهلة التي ضخت بهدف معالجة المشاكل خلال فترة كورونا.

مع الإشارة هنا أن أي أزمة اقتصادية قادمة تختلف من حيث الأثر عن الأزمة التي ضربت العالم إبّان تفشي فيروس “كورونا” عام 2020 والإغلاق المفاجئ، إذ تعد الصين التي قادت أزمة “كورونا” ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وهي قوة تصنيعية لديها ارتباطات كبيرة بسلاسل التوريد المعقّدة، فمعظم المنتجات تصدّر إلى العالم بعد تصنيعها في الصين، فضلاً عن كونها أكبر مستهلك في العالم للكثير من المنتجات، على خلاف روسيا التي تعد مورّداً رئيسياً للنفط والغاز والمواد الغذائية والتي يمكن إيجاد مصادر بديلة عنها لسد أي نقص حاصل في الأسواق. ومرةً أخرى تختلف عن الأزمة المالية في العام 2008 من حيث الشكل، فأزمة 2008 كانت من جانب الطلب فيما الأزمة الحالية من جانب العرض.

الآثار المباشرة: ارتفاع الأسعار

ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي سيزيد، بطبيعة الحال، من نبض التضخم العالمي مترافقاً مع انخفاض في معدلات النمو تاركاً البنوك المركزية في مواجهة سيناريو الـ stagflation(التضخم بموازاة ركود اقتصادي)، وعليه سيكون أمام البنوك المركزية الاعتماد على سياسة رفع أسعار الفائدة لامتصاص وكبح جماح الارتفاعات الحاصلة في الأسعار.

يتفاوت تأثر الدول وارتفاع الأسعار فيها على مدى اعتمادها على الواردات الروسية سواءً في مجال الطاقة أو الغذاء. يستورد الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 40% من الغاز الطبيعي و27% من النفط الخام من روسيا، وإضافة لكون الغاز يمثّل خُمس كهرباء أوروبا فإن 45% (في عام 2018) من الطاقة المستخدمة تذهب لتدفئة المنازل فضلاً عن الطهي، وانعكس ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأيام الماضية على أسعار الغاز القياسية الأوروبية بنسبة 79% لتصل إلى 345 يورو لكل ميغاواط/ساعة، كما تتزايد المخاوف من عدم قدرة العائلات على دفع الفواتير أو الاختيار بين التدفئة والطعام، وهو ما يزيد من الأعباء على الحكومات الأوروبية في زيادة دعم العائلات غير القادرة على دفع الفواتير وتحمل عجوزات مالية. وبحسب بياناتGas Infrastructure Europe بلغت نسبة الغاز المخزّن 74% في أوروبا، مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي عندما كانت 94%.

وسيزيد ارتفاع الأسعار المحموم في أسواق الطاقة من الضغوط المتزايدة على الاقتصاد التركي الذي يستورد 95% من واردات الطاقة من الخارج (55 مليار دولار) تعتمد فيه على الغاز الروسي بنسبة تقارب الـ33%، وتستقبل سياح روس (4.7 مليون سائح سنوياً) وأوكرانيين (2.1 مليون سائح سنوياً) وتستورد 9 ملايين طن قمح من روسيا بنسبة 65% و15% من أوكرانيا، وعلى الرغم من توفر البدائل إلا أن ارتفاع الأسعار سيلقي لا شك بظلال ثقيلة على فاتورة الواردات والميزان التجاري، علماً أن معدلات التضخم في الشهر الماضي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عند 54%.

على الجانب الآخر تعد مصر، من أكثر الدول المتأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية إثر ارتفاع أسعار الطاقة الذي سيضغط بدوره على الميزان التجاري وبالتالي على طلب النقد الأجنبي، ومن ثم فإن كلا البلدين تعدّان مصدراً رئيسياً للقمح لمصر بنحو 10 ملايين طن سنوياً، ما يجعلها تبحث عن مصادر بديلة ذو تكاليف أعلى، فضلاً عن الخسائر التي سيمنى بها قطاع السياحة.

أما الدول النفطية ستكون أفضل حالاً نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز ما يعوّض أي ارتفاع في أسعار السلع والخدمات التي تستورد معظمها من الدول الصناعية.

أخيراً، لا شك أن الأزمة الاقتصادية الحالية ستلقي بآثار سلبية على جميع الدول بشكل مباشر أو غير مباشر ولكن ما يثير الانتباه في هذه الآونة أن الأزمتين السابقتين في 2008 و2020 (كورونا) اعتمدت الولايات المتحدة لحلهما على فكرة “التيسير الكمي” لمعالجة جذورها، على اعتبار أنها أزمة في الطلب تقتضي تعزيز القدرة الشرائية للمستهلك والحؤول دون ارتفاع البطالة ونشل الشركات والمؤسسات من الإغلاق والإفلاس، أما الآن فربما يكون في سرعة إيجاد البديل وضمان سد النقص من دول صديقة للولايات المتحدة كالسعودية أو عدوة لها مثل فنزويلا وإيران، وحتى ذلك الوقت ستعاني جميع الدول بشكل متفاوت من الارتفاع العام في الأسعار.

المصدر: السورية نت https://bit.ly/3pZ17Tq

روسيا تُصادر منصب رئيس هيئة الأركان العامة في سورية

في 1 كانون الثاني/ يناير 2018 أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد المرسوم رقم 1 للعام 2018، الذي نص على إجراء تعديل حكومي يشمل وزراء الدفاع والصناعة والإعلام، وعلى إثر هذا المرسوم تم تعيين العماد علي عبدالله أيوب الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة وزيراً للدفاع، خلفاً للعماد فهد جاسم الفريج، في حين بقي منصب رئيس هيئة الأركان العامة شاغراً منذ ذلك الحين، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ عام 2011.

على الرغم من أن تراتبية رئيس هيئة الأركان العامة تأتي بالمستوى الثالث بعد القائد العام للجيش والقوات المسلحة(رئيس النظام) ووزير الدفاع، إلا أن هذا المنصب يعد من أهمّ المناصب العسكرية، بل حتى أهم من منصب وزير الدفاع، خصوصاً بما يتعلق بقيادة القوات والعمليات العسكرية وتنسيق العمل بين كافة صنوف القوات والوحدات العسكرية، البرية، البحرية، الجوية، كما أنه أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الدفاع العسكري، ويرأس اجتماعات لجنة الضباط في حال غياب القائد العام، ناهيك عن عدد كبير من المهام العسكرية الأخرى المناطة به.

عادةً ما يشغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة ضابط برتبة "عماد"، تتم تسميته بمرسوم من رئيس الجمهورية/ القائد العام للجيش والقوات المسلحة، كما يُعامل رئيس هيئة الأركان معاملة الوزير تماماً من حيث الراتب والتعويضات بحكم قانون الخدمة العسكرية وتعديلاته، وهو الضابط المرشح لتولي وزارة الدفاع لاحقاً، مع العلم أن كافة وزراء الدفاع منذ عام 1967 خدموا كرؤساء لهيئة الأركان العامة قبل تولي منصب الوزارة.

كان العماد علي أيوب، يشغل منصب رئيس الأركان منذ تموز/ يوليو 2012، قبل أن تتم تسميته وزيراً للدفاع في بداية عام 2018، ومنذ ذلك الحين يعد منصب رئيس هيئة الأركان شاغراً، وهي حالة لافتة لم يشهدها الجيش السوري منذ تأسيسه عام 1946. الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول كيفية إدارة عمليات عسكرية في عموم البلاد ضمن ظرف "حرب" دون وجود رئيس هيئة أركان يُدير تلك العمليات. وتُشير مصادر بأن الروس يتولون مهام رئيس هيئة الأركان المتعلقة بالعمليات العسكرية بالإضافة للإيرانيين، وذلك من خلال غرفة العمليات الروسية الموجودة في دمشق (مقر هيئة الأركان)، في حين يتولى وزير الدفاع مهام رئيس الأركان ذات الطابع الإداري، وبقدر ما يشير فراغ هذا المنصب الحساس ضمن الظرف القائم إلى وجود خلل كبير في سلسلة القيادة والأوامر؛ إلا أنه وبالوقت ذاته يدلل على أثر التدخل العسكري لحلفاء النظام في تلك السلسلة وعمق هذا التدخل، بشكل ساهم بكسر مركزية وبيروقراطية القرار العسكري للنظام لصالح حلفائه بأكثر المناصب حساسية وحيوية بالنسبة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، إذ تعد هيئة الأركان حلقة القيادة المركزية لـ "الجيش والقوات المسلحة"، حيث تُشرف على كافة الفيالق والفرق والوحدات العسكرية المقاتلة وتقود أعمالها وحركتها، كما تُشرف على عدد كبير من الإدارات والشُعبْ اللوجستية.

لطالما تم الحديث عن وقوع المناصب العسكرية والأمنية في سوريا تحت دوائر التأثير الروسية والإيرانية، وأن هذه المناصب تتوزع بحسب تأثير حلفاء النظام، وتأتي قوّة التأثير الروسي أولاً نتيجة لاختلاف طبيعة التدخل الإيراني عن الروسي في سوريا، ففي حين استثمرت إيران بتشكيلات عسكرية غير نظامية (ميليشيات) خارج إطار الجيش، قامت روسيا أولاً بإعادة هيكلة الجيش، وثانياً التخلص من الميليشيات غير النظامية خارج المؤسسة العسكرية، عبر دمجها أو حلّها لصالح فرض مؤسسة عسكرية مركزية قوية (تكون السطوّة بداخلها للروس)، ومع مرور الوقت، وزيادة مستوى التغلغل الروسي في سوريا وصلت دوائر التأثير في نهاية الأمر لمنصبي وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، حيث أُحيل العماد فهد جاسم الفريج للتقاعد على خلفية قضايا تتعلق بالفساد نتيجة استغلاله وجود ثغرة في قانون خدمة العلم، والتي تمّت معالجتها بطلب روسي، ليصار لاحقاً كما جرت العادة بتعيين رئيس هيئة الأركان بمنصب وزير الدفاع وتعيين أحد نواب رئيس الهيئة بمنصب رئيسها كما هو الحال سابقاً، مع بقاء منصب رئيس هيئة الأركان شاغراً كما أسلفنا، وذلك لأن قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا قد ملأت هذا الفراغ وصادرت المنصب لنفسها، بالتعاون مع الإيرانيين.

يذكر أنه في بداية عام 2020 وخلال زيارته لدمشق قام الرئيس الروسي بوتين باستقبال بشار الأسد "خلافاً لأي بروتوكولات دولية" في مقر قيادة القوات الروسية، وشكلت الطريقة التي تمّ التعامل بها مع بشار الأسد ووزير الدفاع علي عبدالله أيوب من قبل روسيا مثاراً للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص طريقة إجلاس وزير الدفاع علي عبدالله أيوب في مقعد ثانوي داخل المقر.

يبدو أن منصب رئيس هيئة الأركان العامة أصبح حاله كحال عدد كبير من ألوية وأفواج قوات النظام "حبر على ورق"، وتمت إزالته من الوجود "الفعلي"، حتى أن تبويبي رئيس هيئة الأركان ونوابه الواردين في موقع وزارة الدفاع السورية تمت إزالتهما، كما أن جميع الاشاعات التي تم تداولها عن وجود صراع روسي إيراني على تعيين شخصية مقربة من أحد الطرفين بمنصب رئيس هيئة الأركان العامة هي غير واقعية، فالمنصب أكبر من أن يكون مكان للتنافس بين إيران وروسيا، فضلاً أن إيران أصغر من أن تنافس روسيا عليه، واكتفت بالتعاون مع الروس بالحدّ الأدنى لإدارة العمليات العسكرية من خلال غرفة العمليات بدمشق.

بالرغم من تنامي التأثير الإيراني والروسي في المؤسسات الأمنية والعسكرية في سوريا؛ إلا أن بشار الأسد كـ "رئيس للجمهورية وقائد عام للجيش والقوات المسلحة" ما زال يتحكم رسمياً بسلسلة القيادة والأوامر، لكن هذا التحكم الرسمي لا يعني السيطرة الكاملة على تعيينات سلسلة القيادة وتدفق الأوامر ضمنها، وقد يخضع للتوازنات مع الحلفاء بحسب ما تقتضيه الحاجة.

وبالتالي فإن وجود رئيس لهيئة الأركان هو حبيس الرغبة الروسية في تعيين رئيس جديد لها، علماً أن تعيينه يجب أن يصدر بمرسوم عن رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح القائد العام (يقترح لنفسه)، أما إن كان قد تقرر إزالة المنصب بالكامل فمن المفروض أن يرافق هذه الإزالة تعديل كامل في هيكلية الجيش والقوات المسلحة مع إعطاء دور أكبر لقادة الفيالق والفرق العسكرية، بالإضافة لتعديل نصوص قانون الخدمة العسكرية، أو حتى إصدار قانون جديد، خصوصاً أن هذا القانون قد خضع لأكثر من 20 تعديل منذ صدوره عام 2003.

المصدر مجلة "شؤون الشرق الأوسط": https://bit.ly/3qHxk2u

محمد العبد الله | الخطط الروسية - السورية تفشل

بتاريخ 9 كانون الثاني 2022 قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية محمد العبدالله تصريحاً لجريدة عنب بلدي، ضمن تقرير بعنوان: " الخطط الروسية- السورية تفشل: 2021... "طفّش" السوريين بدل إعادتهم "

حدد فيه ملامح المقاربة الاقتصادية لنظام الأسد في ملف عودة اللاجئين السوريين وكيفية استثمار هذا الملف بما يخدم أجنداته الحالية والمستقبلية في هذا السياق.

المصدر عنب بلدي: https://bit.ly/3zWhmEL

اتفاقيات المصالحة في درعا 2021: السياق والانعكاسات المحتملة على المشهد السوري

عقدت اللجنة الدستورية الجولة السادسة لاجتماعاتها بإشراف المبعوث الدولي، غير بيدرسون، وجاءت بعد تسوية جديدة في درعا. هذه المحافظة التي لم تغب عن واجهة الأحداث في سوريا منذ بدء الثورة السورية، وخلال سِنِي الصراع لم تتوقف محاولات قوات النظام لإعادة السيطرة عليها منذ أن فقدها تحت تأثير ضربات الجيش الحر وفصائل المعارضة في بداية الثورة، وازدادت شراسة الحملات العسكرية مع التدخل الروسي، عام 2015، حيث انتهج النظام وحلفاؤه سياسة الأرض المحروقة لتغيير معادلات التفوق العسكري لصالحه، وعلى الرغم من استعادته السيطرة "الشكلية" على المحافظة، عام 2018، إلا أن التسوية الأخيرة التي جرت في منتصف عام 2021، وما سبقها ورافقها من ديناميات وسياقات سياسية طرحت تساؤلات حول أثر هذه التسوية على المشهد السياسي والأمني العام من جهة، وعن أثر عودة سيطرة النظام عليها ومدى ديمومتها فضلًا عن أثر ذلك في تعزيز شروط تعويمه خارجيًّا.

الانقضاض على مصالحة 2018

أدركت روسيا ومن خلفها النظام السوري بُعيد مؤتمر سوتشي الذي عقد في 30 ديسمبر/كانون الأول 2018، ضرورة إخراج مناطق خفض التصعيد (إدلب، وريفي حماه وحمص، والغوطة الشرقية والقلمون، والمنطقة الجنوبية ومنها درعا) من معادلات الصراع؛ خاصةً عندما فشل الروس في جعل هذا المؤتمر مؤتمر حوار سوري- سوري ينتج حلًّا وفق رؤيتهم؛ إذ تحول إلى مؤتمر يتبنى فكرة "اللجنة الدستورية"(1)؛ حيث أسهم موقف مجموعة الدول الخمسة (الولايات المتحدة، وإنكلترا، وفرنسا، والأردن، والسعودية) في تعزيز هذا التحول، والذي صدر قبل أيام من عقد مؤتمر سوتشي وتتضمن أهم بنوده "ورقة فيينا"(2)؛ حيث أكد هذا الموقف على جملة من المحدِّدات الناظمة للحل السياسي لاسيما الإشراف الكامل للأمم المتحدة. حينها أدركت موسكو ضرورة إحداث تغيير عسكري جوهري في سوريا يُضعف من قدرة هذه المجموعة على امتلاك أية ورقة ضغط؛ فأتت سياسة إعادة السيطرة على مناطق خفض التصعيد في درعا والغوطة الشرقية والقلمون وريفي حمص وحماه سواء بالآلة العسكرية أو باتفاقيات المصالحة؛ وترحيل من يرفض إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة أي إدلب وما حولها.

في منتصف عام 2018، تعرضت مدن وبلدات درعا لحملة عسكرية قادها النظام وحلفاؤه دفعت مئات الآلاف المدنيين للنزوح نحو الحدود الأردنية، أو التوجه نحو مخيمات مؤقتة قرب هضبة الجولان المحتلة(3). وفرض النظام السوري بدعم روسي على الفصائل العسكرية المعارضة "اتفاق مصالحة" (يوليو/تموز 2018)، والتي نصَّت على "وقف إطلاق النار وعودة النازحين ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى المدينة، إلى جانب انتشار حواجز لقوات النظام وعودة مؤسساته الخدمية والإدارية للعمل في المنطقة، وتسليم الفصائل المعارضة لأسلحتها الثقيلة والمتوسطة وخروج الرافضين للاتفاق باتجاه الشمال السوري. كما ضمنت روسيا، بموجب الاتفاق، إعادة الخدمات للمدنيين في درعا والسماح بعودة أهلها النازحين"(4).

وبموجب الاتفاق، تمكنت قوات النظام من الدخول إلى مناطق في درعا البلد والريف الغربي. وفي المقابل، تأسست قوة عسكرية موالية لروسيا تمثَّلت بالفيلق الخامس المكوَّن من كبرى فصائل المعارضة العسكرية في درعا والذي سيطر على أجزاء واسعة من ريفها الشرقي وقطعت الطريق أمام سيطرة مطلقة للنظام على المحافظة. من جهة أخرى، بدأت الأجهزة الأمنية، وكجزء من عملية التسوية، بفتح باب التجنيد أمام شباب درعا للانضمام إلى صفوفها، إلى جانب تزايد أعداد المنضمين إلى الميليشيات الموالية لإيران. وبعد الاتفاق بعدة شهور، في 10 مارس/آذار 2019، شهدت المحافظة احتجاجات شعبية واسعة رافضة لنصب تمثال لحافظ الأسد وسط المدينة، واحتجاجًا على تردي الأوضاع الخدمية وزيادة حالات التجنيد الإجباري لشباب المحافظة وزجِّهم في جبهات القتال ضد فصائل المعارضة في إدلب وريف حلب. إضافة إلى حملات الاعتقال التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، والتي وصلت إلى أكثر من 380 شخصًا منذ سريان الاتفاق وحتى مارس/آذار 2019، بحسب إحصائية للأمم المتحدة(5). علاوة على عمليات الاغتيال والتفجير التي طالت المئات من المدنيين وشخصيات بارزة في المعارضة. (ينظر الجدول رقم 1)(6).

الجدول رقم (1)، عمليات التفجير والاغتيال في درعا من شهر يوليو/تموز 2019 إلى شهر يونيو/حزيران 2020

لم تحقق مصالحة 2018 عودة أمنية كاملة للنظام كتلك التي شهدها القلمون الشرقي والغوطة الشرقية وريفي حمص وحماه، وذلك لأسباب تتعلق بضرورة الوجود الروسي كضامن لعدم انتشار الميليشيات الإيرانية على الحدود الإسرائيلية، ولأسباب تتعلق بطريقة تطبيق الاتفاق؛ وبالتالي بقيت الحواضن الاجتماعية في درعا مؤيدة للثورة وتبدَّى ذلك جليًّا في رفض الأهالي المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/أيار من العام الحالي (2021)، والخروج في احتجاجات شعبية واسعة دفعت -مع مجموعة من الأسباب الأخرى- قوات النظام للتصعيد والانقلاب على اتفاق المصالحة وحصار المنطقة والقيام بحملة عسكرية في محاولة لإخضاع درعا بالقوة.

السياق الأمني والسياسي لاتفاقات 2021

قامت قوات النظام (دون إسناد جوي روسي)، في يونيو/حزيران 2021، بحصار درعا البلد وقصفها؛ الأمر الذي أدى لتفجُّر الأوضاع في كامل محافظة درعا؛ حيث شهدت بلدات في الريف الغربي والشرقي هجمات على حواجز قوات النظام، وقُتل وأُسر العديد من الجنود، كما قُتل عشرات المدنيين بنيران قوات النظام(7). وقد تمكنت الأخيرة من عزل المدينة كليًّا عن العالم الخارجي، لتبدأ المفاوضات ما بين اللجنة المركزية ووفد النظام التي استمرت حتى نهاية يوليو/تموز 2021، وانتهت "بوساطة" روسية إلى اتفاق مبدئي دخلت بموجبه قوات النظام إلى درعا البلد، دون إنهاء الحصار مع السماح لدخول بعض قوافل الإغاثة، إلا أنه سرعان ما انهار الاتفاق وتجددت الحملة العسكرية للنظام، لتتجدد معها المفاوضات مع "اللجان المركزية" التي تمثل الأهالي، وانتهت المفاوضات إلى تسويات جديدة، شملت كامل محافظة درعا.

انطلقت عمليات التسوية من درعا البلد باتجاه الغرب ومن ثم الشمال وإلى الشرق، ليعلن النظام بعد شهر من انطلاقها إتمام هذه العمليات في كامل محافظة درعا بعد تمشيط منطقة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي، بالتوازي مع تسوية أوضاع عشرات المطلوبين من أبناء مدينة إزرع وبلدة الشيخ مسكين(8). وتضمن الاتفاق الجديد تسليم السلاح الفردي وتسوية أوضاع المطلوبين للنظام أمنيًّا وعودة المجندين المنشقين إلى وحداتهم العسكرية بغضون ستة أشهر وتهجير من يرفض؛ وترافق الشرطة العسكرية الروسية دخول النظام لهذه البلدات. والجدير بالذكر أن بعض البلدات لم تستطع تسليم كامل السلاح الفردي المطلوب والمقدَّر من قبل النظام، ففرض عليها مبالغ مالية كبدل تراوحت قيمتها ما بين 100 مليون إلى 200 مليون ليرة سورية (الدولار أكثر من 3 آلاف ليرة سورية)، ولم يحل الاتفاق دون وقوع حوادث أمنية كالاغتيالات والمواجهات الأمنية في بعض البلدات(9).

سياسيًّا؛ أسهمت جملة من الظروف والمعطيات في تسريع قرار النظام بإعادة السيطرة الكاملة على درعا؛ أولها: إسهام مظاهرات حوران الرافضة للانتخابات في اهتزاز صورة الانتخابات الرئاسية التي أرادها النظام رسالة مزدوجة كـ"استعادة الشرعية" وإعادة السيطرة على المجتمع عبر أدوات التحشيد السابقة (مسيرات وخيم ولاء واحتفالات جماهيرية)؛ وثاني تلك المعطيات محاولة النظام استغلال حالة الجمود التي تعتري المشهد السياسي والعسكري لتعزيز أدوات السيطرة الأمنية على كامل مناطق سيطرة النظام، ويأتي على رأسها الجبهة الجنوبية؛ إذ ستشكِّل عودته الأمنية لدرعا عاملًا معززًا لمواجهة حالة تنامي الرفض الشعبي له في السويداء باعتباره ملفًّا خاصًّا، هذا من جهة، وللتحكم بالطرق البرية وشبكات النقل كافة لتسهيل حركة عبور البضائع وإحداث بعض "الدفوعات الإيجابية" في الموازين الاقتصادية، من جهة أخرى.

وثالث تلك العوامل استغلال النظام لموقف إدارة بايدن غير المكترثة بالانخراط أكثر بالملف السوري واعتمادها على سياسة تخفيف كلفة التدخل مع إبقاء القدرة على التحكم بخيوطها العامة؛ حيث عمل النظام على إنجاز "تحدي درعا" قبل أي تغيير قد يطرأ على موقف هذه الإدارة، وهذا ما تضافر مع جهود الأردن الذي حاول تحريك الجمود العام بديناميات اقتصادية من خلال زياراته لواشنطن وموسكو، وتبلورت تلك الديناميات في تنفيذ اتفاقية خط الغاز العربي التي تتطلب "أمنًا" في أماكن مرور الأنابيب وتشكِّل درعا مدخلًا أمنيًّا في هذا الصدد. وبذا، فإن أهمية عودة النظام لم تعد فقط مرتبط بجيوسياسية المحافظة بل يضاف إليها عامل جيبولتيك الطاقة(10).

الانعكاسات السياسية والأمنية للاتفاقيات 2021

على الرغم من إخضاع النظام لدرعا إلا أن هذا الأمر ليس له حتى اللحظة انعكاسات حاسمة في المشهد السوري بعد؛ فناهيك عن غياب أي تغيير في مسيرة العملية السياسية ينذر بتفكيك استعصاءاتها المزمنة؛ فإن النتائج الأمنية للاتفاقيات لم تستقر بعد وتحتاج لاختبار عنصر الزمن، إلا أنها تشير إلى انعكاسات أمنية وسياسية راهنة ومحتملة لصالح النظام ومحوره.

أمنيًّا، فضلًا عن انعكاس التسوية سيطرة مطلقة أمنية للنظام، فإنها قد تفضي إلى تعزيز الوجود الإيراني بدلًا من إضعافه، فبالتزامن مع التسوية بدأت تتزايد مؤشرات تقويض اللواء الثامن المدعوم روسيًّا، والذي شكَّلته روسيا من أحد فصائل درعا، فصيل لواء "شباب السُّنَّة" المعارض، ويقوده أحمد العودة، فقد أوقفت روسيا رواتب مقاتليه وقد يصل الأمر قريبًا إلى حلِّه، خاصة أن قطار "التسوية" وصل إلى حدود بصرى الشام (شرق درعا)، المعقل الرئيس لهذا اللواء، ما ينذر بتنفيذ رغبة موسكو والمتمثلة بإعادة تأهيل "الجيش السوري" والاكتفاء به عسكريًّا، بما يوفر استراتيجية خروج للروس.

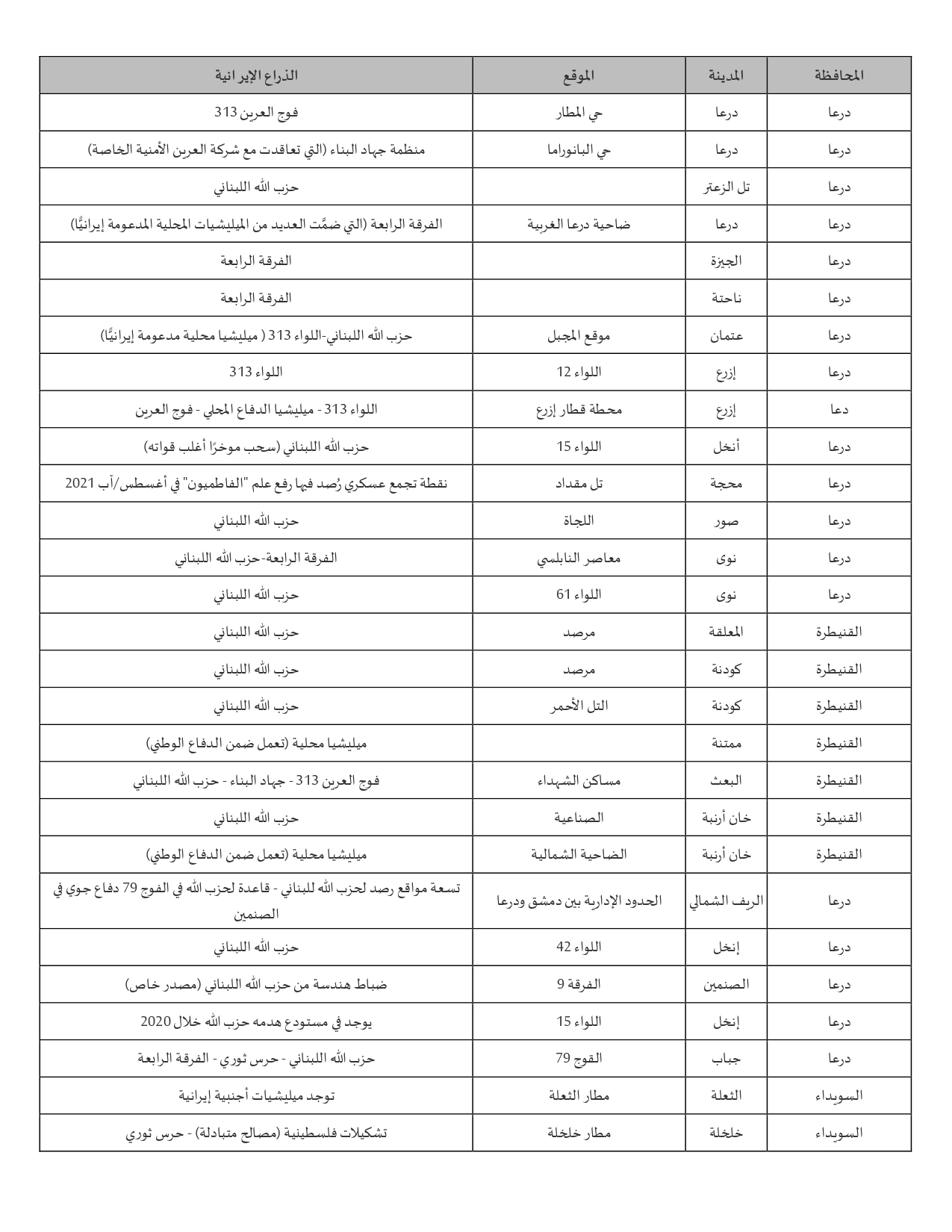

ويلاحظ أنه منذ 22 سبتمبر/أيلول 2021، قام النظام بإزالة العديد من الحواجز العسكرية التي تشرف عليها الفرقة الرابعة، ولإيران نفوذ كبير فيها، وذلك من مناطق متفرقة شملت عدة حواجز مهمة (مثل: "البانوراما" و"السبيل" و"السرايا" و"الصناعية"، وحاجز "المستشفى الوطني"، وحاجز مدخل مدينة درعا الغربي)(11)، ما قد يُفسَّر بأنه جاء بدفع روسي للإيحاء بوجود عملية تخفيف للنفوذ الإيراني في المنطقة(12)، خاصة بعد تنامي الأطروحات المحذِّرة من تمدد هذا النفوذ؛ إلا أنها عمليًّا تبقى شكلية لأن النفوذ الإيراني عميق في المنطقة الجنوبية ومتغلغل بما يتجاوز وجود حواجز عسكرية (الجدول رقم 2)(13).

يبين الجدول رقم (2) تموضع الأذرع المحلية والأجنبية المدعومة من إيران في الجبهة الجنوبية

سياسيًّا؛ تتزايد مؤشرات أولية على تبلور مقاربة "إعادة تأهيل الأسد" وعودته للمحيط العربي كخطوة أولية لانفتاح دولي وغربي على النظام، كالمبادرات الإماراتية الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والانفتاح الأردني الأخير الواسع على دمشق، فضلًا عن مؤشرات دولية أبرزها: قرار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بإعادة التعاون مع سوريا ودمجها في نظام معلوماتها. إلا أن الخطوة الحاسمة في هذه الملف هي لواشنطن التي لا تزال تصرُّ على "عقوبات قيصر"، وترفض التطبيع كليًّا مع النظام. بالمقابل، يحاول الروس والنظام الاستفادة من الأطروحات الأميركية الداعية لتغيير "سلوك النظام"؛ إذ أبدى موافقة لعقد اجتماع سادس للجنة الدستورية (التي عُقدت في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021)، في محاولة منه للإيحاء بالمرونة دون أن يقدِّم أي "تنازلات مجانية" في جنيف، وهذا ما أكدته نتائج اجتماعات هذه الجولة والتي وصفها بيدرسون بأنها "مخيبة للآمال".

إذن، تصب عملية استرداد السيطرة على درعا في صالح تقوية أوراق النظام الأمنية والسياسية؛ وتدلِّل بطبيعة الحال على أن الرؤية العامة للحل تقوم على حلٍّ صفري يعتمد التسوية كمدخل لفرض الحل الأمني؛ الأمر الذي من شأنه إعادة التحكم والضبط في درعا ويعيد لمؤسسات الدولة التموضع المركزي في عمليات الحوكمة.

لا شك أن نجاح النظام في استعادة سيطرته على درعا، يشكِّل دافعًا إضافيًّا له لطرح هذه "التسوية" كنموذج للتعامل مع باقي المناطق لاسيما في مناطق شرق الفرات (الغلَّة الاقتصادية الأكبر بالجغرافية الاقتصادية) التي يستعد فيها النظام لسيناريو الانسحاب الأميركي المحتمل. وقد تشكِّل تسوية درعا أيضًا، لاسيما في ظل عدم وجود موقف إقليمي ودولي معارض، بدايةً لمرحلة تنامي سيطرة النظام والتأسيس لاستعادة كامل سيطرته على المناطق التي لا تخضع لسيطرته المباشرة بعد، مما يساعده على حثِّ الروس لإعادة إنتاج اتفاقيات جديدة في أستانة لتمكِّنه مع الروسي من قضم المزيد من الأراضي في منطقة خفض التصعيد الرابعة، إدلب.

رغم ما حققه النظام في درعا لا يمكن الجزم بديمومة استقرار سيطرته عليها، فالمشهد السوري لا يزال مفتوحًا على التطورات الإقليمية والدولية ومقيدًا بها، خاصة أن الحدود الأمنية المتشكلة في مناطق النفوذ الدولية لم تتغير ولا تزال مناطق شمال غرب سوريا خاضعة لتفاهمات أستانة، ولا تزال مناطق شرق النهر تحت النفوذ الأميركي الذي يبدو أنه يعيد حسابات الانسحاب لاسيما بعد التطورات الدراماتيكية التي رافقت انسحابه من افغانستان، بالإضافة إلى أن سياسات "تعويم الأسد" لا تزال في طور اختبار تكتيكات وخطوات لا تزال محدودة الأثر.

خاتمة

مرة أخرى، تشهد الساحة السورية تحولًا جديدًا من خلال إعادة سيطرة النظام على محافظة درعا وإنهاء الخصوصية التي كانت تتمتع بها بموجب مصالحة 2018. ويفتح هذا التحول الباب أمام احتمالات معززة لتزامن هذه السيطرة مع تنامي توجهات عربية وإقليمية للتطبيع مع النظام؛ كما يزيد من تعنت النظام في إجراء أي تنازل في المسار السياسي لصالح تمسكه بمنطق التسوية كمدخل للحل الأمني؛ ما يجعل فكرة الحل خارج دمشق مستبعدة من أجندة النظام؛ إلا أنه وفي الوقت نفسه قد لا يسهم هذا التحول في تغيير في خارطة النفوذ الأمنية والعسكرية ويُبقي عملية الاستعصاء ثابتةً في "مسيرة الحل السياسي".

المصدر: مركز الجزيرة للدراسات

مراجع

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، ألكسندر لافرينتييف، أن: "إحدى المسائل الأساسية هي الأوضاع المترتبة في سوريا والبحث عن سبل التسوية المستقبلية. بالطبع، ستُمنح الفرصة للوفود لعرض مواقفهم، ورؤيتهم لكيفية إحلال السلام في هذا البلد. أحد الأهداف كذلك اختيار مرشحين للمشاركة في عمل لجنة مناقشة الدستور". للمزيد، انظر: لافرينتييف: بحث للتسوية وسوتشي فرصة للوفود كي تعرض رؤيتها حول كيفية إحلال السلام بسوريا، موقع سبوتنيك العربي، 29 يناير/كانون الثاني 2018، (تاريخ الدخول: 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021): https://2u.pw/hC8Xi

أرسلت الدول الخمسة رؤيتها للحل ضمن مسار جنيف وتطبيق القرار الأممي 2254 (بشأن الانتقال السياسي)، إلى كلٍّ من المعارضة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وأوصت الورقة الأخير أن يعمل على أن تركز جهود الأطراف على مضمون الدستور المعدل، والوسائل العملية للانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وخلق بيئة آمنة ومحايدة في سوريا يمكن أن تُجرى فيها هذه الانتخابات. للاطلاع على ورقة فيينا، انظر: أبرز نقاط "ورقة فيينا" بشأن سوريا، الجزيرة نت، 27 يناير/كانون الثاني 2018 ، (تاريخ الدخول: 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021): https://2u.pw/C3Do7

بعد اتفاق "المصالحة" بدرعا.. نازحون يعودون لمنازلهم، موقع التليفزيون الألماني الإلكتروني، 7 يوليو/تموز 2018، (تاريخ الدخول: 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021): https://2u.pw/KWeht

أبرز بنود اتفاق فصائل درعا مع الروس، عنب بلدي، 6 يوليو/تموز، 2018، (تاريخ الدخول: 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021): https://2u.pw/tlAsq

مراد عبد الجليل وآخرون: "عام على التسوية.. درعا بيد مَن؟"، عنب بلدي، 4 أغسطس/آب 2019، (تاريخ الدخول: 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021): https://2u.pw/3ALEr

مجموعة باحثين: "مؤشرات الاستقرار الأمني في سورية والعودة الآمنة: تقييم حالات نماذجية"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 17 يناير/كانون الثاني 2020: https://2u.pw/wlFgx

في أول تصعيد منذ 2018 قتلى.. وجرحى في درعا وريفها جراء قصف للنظام السوري، الجزيرة نت، 29 يوليو/تموز 2021، (تاريخ الدخول: 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021): https://2u.pw/qI8t6

نظام الأسد يعلن انتهاء "التسويات" في درعا: الختام بزيارة حزبية، السورية نت، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، (تاريخ الدخول: 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021): https://2u.pw/UXCSD

مقابلة عبر الواتس آب أجراها الباحث مع مناف قومان من أهالي بلدة الحراك بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

"خط الغاز العربي".. بوابة اقتصادية لتطبيع سياسي مع نظام الأسد؟، السورية نت الإلكتروني، 29 سبتمبر/أيلول 2021، (تاريخ الدخول: 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021): https://2u.pw/wfxb5

ماذا تقول درعا بعد إزالة الحواجز.. ذهب "الكابوس" وتفوُّق روسي على حساب إيران، عنب بلدي، 24 سبتمبر/أيلول 2021، (تاريخ الدخول: 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021): https://2u.pw/Ozlt3

Abdullah Alghadawi:” The Fourth Division: Syria’s parallel army”,Middle east institute, 24/9/2021: https://2u.pw/fHfrH

صُمِّم هذا الجدول بعد مقابلة بحثية أجراها الباحث مع نوار شعبان، الخبير في الشؤون الإيرانية في سوريا في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، جرى النقاش فيها حول خارطة الانتشار والنفوذ للأذرع الإيرانية في الجنوب.

سلسلة القيادة والأوامر في الجيش والقوات المسلحة

الملخص التنفيذي

- تسعى هذه الورقة إلى تقديم قراءة توضيحية لسلسلة القيادة ومسارات تدفق الأوامر ضمن الجيش والقوات المسلحة، في المسارات الرسمية وغير الرسمية، موضّحة أثر التدخل العسكري لحلفاء النظام على تلك السلسلة.

- تُقدم هذه الورقة شكلاً تفاعلياً يسمح بتتبع مسارات الأوامر ضمن سلسلة القيادة التي تشغل أهم المناصب في الجيش والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية السورية، إضافة إلى بطاقات تعريفية بأهم القيادات ضمن تلك السلسلة.

- يعتبر اتخاذ القرار العسكري والأمني داخل بُنية النظام، عملية غامضة ومُعقدة، نظراً لتركّز كافة الصلاحيات في يد "رئيس الجمهورية"، إضافة للبُنية المركّبة من العصبية الطائفية والشكل الأمني، مقابل تدخل الحفاء العسكري.

- ساهمت طبيعة النظام المركّبة، التي تتداخل فيها العصبية العائلية والطائفية مع الشكل الأمني، بتجاوز سلسلة القيادة الرسمية والآلية البيروقراطية لتدفق الأوامر في المؤسسة العسكرية، لصالح ولاءات واعتبارات مختلفة.

- أثّر التدخل العسكري لحلفاء النظام (روسيا، إيران)، بشكل أو بآخر على سلسلة القيادة واتجاهات تدفق الأوامر ضمن المؤسستين الأمنية والعسكرية، سواء عبر المسارات الرسمية، أو الشبكات غير الرسمية.

- تُقسم سلسلة القيادة ومسارات تدفق الأوامر ضمن الجيش والقوات المسلحة السورية إلى عدة مستويات، تبدأ بالقائد العام ووزير الدفاع مروراً بمكتب الأمن الوطني والمخابرات ووزارة الداخلية ثم الوحدات العسكرية.

- بالرغم من تنامي التأثير الإيراني والروسي على المؤسستين العسكرية والأمنية؛ إلا أن بشار الأسد كـ"رئيس للجمهورية وقائد عام للجيش والقوات المسلحة" ما زال يتحكم رسمياً بسلسلة القيادة ومسارات تدفق الأوامر.

- في حالة لافتة لم يشهدها الجيش السوري منذ تأسيسه، ما زال منصب رئيس هيئة الأركان شاغراً منذ عام 2018، ما يثير التساؤلات حول أثر تدخل حلفاء النظام على سلسلة القيادة ومسارات تدفق الأوامر ضمن المؤسسة العسكرية.

مدخل

مع بداية الاحتجاجات الشعبية في سورية عام 2011، زجّ النظام السوري بالجيش والقوات المسلحة ضمن صراع مفتوح لقمع المتظاهرين بدايةً، ومن ثم مواجهة مقاتلي المعارضة المسلحة، الأمر الذي ساهم مع طول أمد الصراع العسكري بتأثر عدد كبير من الوحدات العسكرية بشكل مباشر، سواء على صعيد الموارد البشرية نتيجة الانشقاقات والهروب وعدم الالتحاق، مقابل مقتل وجرح وأسر عدد كبير من العسكريين، أو على الصعيد اللوجستي (معدات، مقرات، عتاد)، نتيجة العمليات العسكرية المتتابعة والضربات التي تلقتها تلك الوحدات من قبل مقاتلي المعارضة في سنوات الثورة الأولى. يُضاف إلى ذلك، تأثر تلك الوحدات بعمليات إعادة الانتشار التي قام النظام بها عبر توزيع وحداته العسكرية بشكل أفقي موسّع على مختلف المناطق السورية بعيداً عن أماكن انتشارها الأصلية،[1] وهو ما دفعه لتأسيس تشكيلات جديدة، عبر ضمّ وحدات مختلفة التبعية ضمن جسم عسكري جديد.

من جهة أخرى، تمكن حلفاء النظام (إيران، روسيا) بعد تدخلهم العسكري المباشر، من التأثير على الهيكلية العامة للجيش والقوات المسلحة بدرجات متفاوتة، ففي حين تمثل تأثير إيران بتشكيل ميليشيات خارج الهيكلية، ثم لاحقاً ضمّ ميليشيات محلية صغيرة نسبياً إلى فرق عسكرية تحظى إيران بنفوذ عسكري ضمنها. [2] بالمقابل، كان التدخل الروسي ذو تأثير أكبر وأعمق، حيث قامت موسكو بالإشراف على التدريب والتسليح ووضع الخطط العسكرية لأغلب قطعات وتشكيلات الجيش، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتشكيل بعض الوحدات العسكرية، واستحداث تشكيلات عسكرية جديدة ترتبط بها مباشرة.

أدى كل ما سبق إلى تعرض هيكلية الجيش والقوات المسلحة لتحولات عديدة،[3] على مستوى البنية ومراكز القوة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على سلسلة القيادة وتراتبية الأوامر العسكرية ضمن الشبكات الرسمية أو الشبكات غير الرسمية.

وعليه تسعى هذه الورقة إلى تقديم قراءة في سلسة القيادة ومسارات تدفق الأوامر ضمن الشبكات الرسمية وغير الرسمية، موضحةً تأثير حلفاء النظام على المؤسسة العسكرية السورية ككل، وذلك عبر "شكل تفاعلي" يسمح بتتبع مسار الأوامر عبر سلسلة القيادة ضمن أهم المناصب في الجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى وزارة الداخلية. كما يقدم "الشكل التفاعلي" بطاقات تعريفية لقادة هذه الوحدات، ويوضح تابعية كل وحدة منها ضمن سلسلة القيادة والأوامر.

القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة

تتمثل نقطة الارتكاز وبداية سلسلة القيادة والأوامر الرسمية في بشار الأسد، كـ"رئيس للجمهورية والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة" بحسب المادة /105/ من دستور عام 2012،[1] ويرتبط به بشكل مباشر كلٌ من وزير الدفاع، العماد علي عبدالله أيوب. ورئيس مكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك. ووزير الداخلية، اللواء محمد رحمون.

تتم كافة عمليات التعيين والترقية لقادة ومدراء ورؤساء وضباط مختلف وحدات الجيش والقوات المسلحة بما فيها الأجهزة الأمنية، عبر مراسيم وقرارات يصدرها بشار الأسد حصراً. وتتم وفق مستويين: الأول، روتيني بيروقراطي يتمثل بإصدار نشرات ترفيعات وتنقلات وتعيينات دورية وفق سلسلة القيادة والأوامر الرسمية،[2] واستشارة مكتب الأمن الوطني وأجهزة المخابرات، كلٌ بحسب اختصاصه دون أي تدخل من أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية، بينما المستوى الثاني فيتم عبر إدارة توازنات العلاقة مع حلفاء النظام، وإجراء تعيينات تراعي تلك التوازنات.

وبالرغم مما توضّحه سلسلة القيادة من تراتبية في آليات اتخاذ القرار وإصدار الأوامر الرسمية، وفقاً للرتب والمناصب؛ إلا أن هذه التراتبية غير مُلزمة للأسد، والذي يتجاوزها في إصدار الأوامر لأي طرف كان، يساعده في ذلك الصلاحيات الواسعة الممنوحة له وفق الدستور والقوانين الناظمة لعمل الجيش والقوات المسلحة، إضافة إلى طبيعة وبنية النظام المركّبة (أمنية، عائلية، طائفية) والتي غالباً ما تجعل آلية صنع القرار ضمنها عملية يشوبها الكثير من الغموض.

مكتب الأمن الوطني وأجهزة المخابرات

يُمثل مكتب الأمن الوطني -وريث مكتب الأمن القومي- الذي يرأسه اللواء علي مملوك منذ تموز 2012، نقطة الربط الأساسية في عمل الأجهزة الأمنية، كما أنه يُشرف وينسق ويوجّه عملها،[3] ويلعب المكتب دوراً استشارياً رئيسياً لبشار الأسد في مختلف القضايا المتعلقة بالأمن الوطني والمفاوضات وغيرها من الشؤون الأمنية الداخلية والخارجية، بحكم إطلاعه المباشر على عمل الأجهزة الأمنية الرئيسية الأربعة باختلاف تبعيتها (شعبة المخابرات العسكرية، إدارة المخابرات الجوية، إدارة المخابرات العامة، شعبة الأمن السياسي).

تتبع شعبة المخابرات العسكرية لهيئة الأركان العامة بشكل مباشر، في حين تتبع إدارة المخابرات الجوية إدارياً لقيادة القوى الجوية والدفاع الجوي، وهذان الجهازان هما أقوى أجهزة المخابرات وأكثرها عدداً ويتبعان في نهاية الأمر "بشكل رسمي" إلى وزارة الدفاع. أما إدارة المخابرات العامة "أمن الدولة" فتتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة، وهي في حالة تنسيق دائم مع مكتب الأمن الوطني. في حين أن شعبة الأمن السياسي تتبع إدارياً لوزارة الداخلية، ولكن ليس لوزير الداخلية أي صلاحيات فعلية في عملها، إلّا من النواحي الإدارية واللوجستية، بل هي من تراقب فعلياً وزارة الداخلية ابتداءً من وزير الداخلية وحتى أصغر عنصر فيها.[4]

بشكل أساسي، يتم تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية الأربعة وغيرها من الأفرع التابعة لها، من قبل رئيس الجمهورية حصراً، دون تدخل من مؤسسات الدولة المدنية أو حتى اطلاعها بذلك. إن قادة جهازي المخابرات العسكرية والجوية هم من مرتبات الجيش حصراً، أما قادة جهازي المخابرات العامة والأمن السياسي قد يكون بعضهم مندوباً من وزارة الدفاع أو من وزارة الداخلية للعمل فيهما، وينطبق هذا على كافة الضباط العاملين في أجهزة المخابرات.

حالياً يقود هذه الأجهزة أربعة ضباط برتبة لواء، هم: كفاح ملحم، يقود شعبة المخابرات العسكرية. غسان إسماعيل، يقود إدارة المخابرات الجوية. حسام لوقا، يقود إدارة المخابرات العامة. غيث ديب، يقود شعبة الأمن السياسي. وجميعهم من خريجي الكلية الحربية، ويقود المخابرات العسكرية والجوية ضباط من الطائفة العلوية منذ تأسيسهما بالشكل الحالي في سبعينيات القرن الماضي، بينما المخابرات العامة والأمن السياسي قد يقودهما ضباط من الطائفة العلوية أو من طوائف أخرى.

وزارة الدفاع

يرأس وزارة الدفاع حالياً العماد، علي عبدالله أيوب، منذ بداية عام 2018، خلفاً للعماد، فهد جاسم الفريج، وتتم تسمية الوزير من قبل رئيس الجمهورية/ القائد العام للجيش والقوات المسلحة،[5] ولا يتدخل رئيس مجلس الوزراء بهذه العملية أبداً. ويشغل وزير الدفاع منصب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وكذلك نائب أول لرئيس مجلس الوزراء، وعضو في القيادة المركزية واللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم، وتُشرف الوزارة بشكل رئيسي على هيئة الأركان العامة وعلى عدد من المكاتب والإدارات التابعة لها، كما تُنسق مع وزارات ومؤسسات الدولة الشؤون المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة، في الجوانب التي تتطلب هذا التنسيق.

هيئة الأركان العامة

عادةً ما يشغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة ضابط برتبة "عماد"، تتم تسميته بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية/ القائد العام للجيش والقوات المسلحة، كما يعامل رئيس الأركان معاملة الوزير تماماً، بحكم قانون الخدمة العسكرية لعام 2003 وتعديلاته،[6] وهو الضابط المرشح لتولي وزارة الدفاع لاحقاً، مع العلم أن كافة وزراء الدفاع منذ عام 1967 خدموا كرؤساء لهيئة الأركان العامة قبل تولي منصب الوزارة.

كان العماد، علي أيوب، يشغل منصب رئاسة الأركان منذ تموز 2012، قبل أن تتم تسميته وزيراً للدفاع في بداية عام 2018، ومنذ ذلك الحين يعد منصب رئيس هيئة الأركان شاغراً، في حالة لافتة لم يشهدها الجيش السوري منذ تأسيسه عام 1946. الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول كيفية إدارة عمليات عسكرية في عموم البلاد ضمن ظرف "حرب" دون وجود رئيس هيئة أركان يُدير تلك العمليات، وتُشير مصادر بأن الروس يتولون مهام رئيس هيئة الأركان المتعلقة بالعمليات العسكرية بالإضافة للإيرانيين، وذلك من خلال غرفة العمليات الروسية الموجودة في دمشق (مقر هيئة الأركان) ،[7] في حين يتولى وزير الدفاع مهام رئيس الأركان ذات الطابع الإداري، وبقدر ما يشير فراغ هذا المنصب الحساس ضمن الظرف القائم إلى وجود خلل رئيسي في سلسلة القيادة والأوامر؛ إلا أنه وبالوقت ذاته يدلل على أثر التدخل العسكري لحلفاء النظام في تلك السلسلة وعمق هذا التدخل، بشكل ساهم بكسر مركزية وبيروقراطية قرار النظام العسكري لصالح حلفائه بأكثر المناصب حساسية وحيوية بالنسبة لإدارة العمليات العسكرية في سورية، إذ تعتبر هيئة الأركان الوحدة المركزية لـ "الجيش والقوات المسلحة" حيث تُشرف وتقود كافة الفيالق والفرق والوحدات العسكرية المقاتلة، كما تُشرف على عدد كبير من الإدارات والشُعبْ.

الفيالق والفرق والوحدات العسكرية

تتبع مختلف الفيالق والفرق والوحدات العسكرية ضمن سلسلة القيادة والأوامر إلى رئيس هيئة الأركان العامة، ويبين "الشكل التفاعلي" كيفية توزع الفيالق العسكرية الخمسة، وكذلك الفرق التابعة لها، بالإضافة إلى الفرق والشُعب والهيئات والإدارات العسكرية التي تتبع لهيئة الأركان العامة مباشرة دون التبعية لأحد الفيالق.

ويقود كافة الفيالق والفرق والإدارات حالياً - عدا الفرقة 18 - ضُباط من الطائفة العلوية ينحدرون من أربع محافظات هي (اللاذقية، طرطوس، حمص، حماه)،[8] كما أن منصب قائد الفيلق يكاد يكون منصباً إدارياً شكلياً، في حين أن قائد الفرقة يتمتع بقوة أكبر نظراً لقيادته المباشرة لوحدة عسكرية مقاتلة، وتختلف هذه القوة باختلاف تعداد الفرقة وطبيعة مهامها العسكرية.

من منظور آخر، ما زالت هذه الوحدات تُحافظ على تشكيلها الحزبي المرتبط بحزب البعث الحاكم حتى الآن، بما فيها من فروع وشُعب وحلقات،[9] ومازال يُحظر على العسكريين بشكل عام الانتماء السياسي لغير حزب البعث، بالرغم من إلغاء المادة الثامنة من الدستور.[10]

بالمقابل، فرض كل من التدخل العسكري الايراني والروسي تأثيره على مختلف الوحدات العسكرية وقادتها وضباطها، وكان لروسيا التأثير الأكبر والأوسع في عدد كبير من الوحدات كـ (الفيلق الخامس، الحرس الجمهوري، الفرقة 17، الفرقة 25، قيادة القوى الجوية والدفاع الجوي)، ووصل الأمر حتى اخترق المستشارون العسكريون الروس كافة الوحدات العسكرية بدءاً من الفرقة نزولاً حتى مستوى الكتيبة،[11] على عكس إيران التي اكتفت بعلاقات جيدة مع بعض قادة وضباط وحدات معينة نتيجة بعض المصالح مع قادة تلك الوحدات كـ (الفرقة الرابعة، الفيلق الرابع، الفرقة التاسعة) وبعض الأفرع في أجهزة المخابرات.[12]

خلاصة

يمكن القول أن سلسة القيادة والأوامر ضمن هيكلية الجيش والقوات المسلحة السورية، تأثرت بشكل كبير بعد العام 2011، وفق عدة متغيرات وعوامل على رأسها تدخل حلفاء النظام العسكري وأثره المتنامي يوماً بعد يوم، وبخاصة التأثير الروسي بشكل أكبر من الإيراني في بُنية الجيش والقوات المسلحة، ضمن دوائر تأثير رسمية وشبكات غير رسمية، الأمر الذي انعكس أحياناً بصيغة تجاوز الالتزام الرسمي بسلسلة القيادة والأوامر وكسر مركزيتها التقليدية، بشكل أدى إلى صعوبة فرض سيطرة كاملة وتحكم فعلي ببعض الوحدات العسكرية.

وبالرغم من تنامي التأثير الإيراني والروسي على المؤسسة العسكرية؛ إلا أن بشار الأسد كـ"رئيس للجمهورية وقائد عام للجيش والقوات المسلحة" ما زال يتحكم رسمياً بسلسلة القيادة والأوامر، لكن هذا التحكم الرسمي لا يعني السيطرة الكاملة على تعيينات سلسلة القيادة وتدفق الأوامر ضمنها، وقد يخضع للتوازنات مع الحلفاء بحسب ما تقتضيه الحاجة.

يسعى بشار الأسد قدر الإمكان إلى التقليل من تأثير حلفائه على المؤسسة العسكرية، ومحاولة الإيحاء بمركزية التحكم في سلسلة القيادة والأوامر– كما هو الحال قبل التدخل الروسي – وذلك عبر القيام بتعيينات دورية لعدد من قادة المناصب العسكرية، وبالتالي تخفيف أثر الشبكات التي يتم نسجها حول كل منصب. في حين يتمتع قادة أجهزة المخابرات باستقرار نسبي نوعاً ما في مناصبهم، نظراً لطبيعة الأعمال المُناطة بهم وصعوبة إيلاء تلك المناصب لأي من الضباط. بالمقابل لا تزال عمليات الترقية والتعيين تتم على أساس غير مِهنيّ وغير احترافي، بل يتحكم بها طبيعة الولاء الذي يعد فوق كل اعتبار، كما لا تزال العصبية الطائفية تخترق الجيش من أعلاه إلى أدناه.

من جهة أخرى، توضح سلسلة القيادة بكل تعقيداتها وطبيعة تدفق الأوامر ضمنها، جزء من آلية صناعة القرار ضمن بنية النظام السوري، كما تُشير هذه السلسة التي ترتبط في البداية والنهاية وتتقاطع لدى بشار الأسد كنقطة ارتكاز فيها، إلى مسؤوليته المباشرة عن القرارات المُتخذة بعد العام 2011، بما فيها الانتهاكات المرتكبة من قبل الجيش والأجهزة الأمنية بحق المدنيين وغيرها من المجازر الموثقة، إضافة إلى استخدام الأسلحة المحظورة دولياً بما فيها السلاح الكيماوي.

ملحق

وثيقة رقم (1): تظهر طلب مكتب الأمن القومي من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية توجيه فروعها لتنفيذ أمر معين

[1] محسن المصطفى، "انتشار القوّات المسلّحة السورية: طريق اللاعودة"، توازن مؤشر العلاقات العسكرية المدنية، تاريخ النشر: 11\01\2021، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3lH1LDY

[2] "تحولات المؤسسة العسكرية السورية: تحدي التغيير وإعادة التشكيل"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، اسطنبول، تاريخ النشر: 31/8/2018، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3xuDoLR

[3] مصدر سابق.

[4] "دستور الجمهورية العربية السورية"، مجلس الشعب السوري، تاريخ النشر 7/7/2014، رابط إلكتروني: https://bit.ly/2GHAsHy

[5] تتم عملية التعيينات والترقية عادة عبر نشرات دورية نصف سنوية في نهاية شهري حزيران وكانون الأول من كل عام، كما أن عمليات التعيين في المناصب القيادية لا يُشترط أن تتم ضمن هذه النشرات.

[6] انظر الصور الموجودة في الملحق.

[7] على الرغم من أن شعبة الأمن السياسي نظرياً تُعتبر إحدى وحدات وزارة الداخلية في سورية؛ إلا أن وزير الداخلية ليس هو من يقترح تعيين رئيسها، وإنما يتم تعيين الأخير بمرسوم من رئيس الجمهورية وليس لوزير الداخلية أي دور في ذلك، كما لا يقوم رئيس شعبة الأمن السياسي برفع تقاريره الأمنية إلى وزارة الداخلية وإنما يرفعها مباشرة إلى مكتب الأمن الوطني أو رئيس الجمهورية أو إلى الجهات الأخرى الحكومية ورئاسة الوزراء والوزراء بشكل مباشر دون المرور على وزير الداخلية. للمزيد راجع: ساشا العلو، "وزارة الداخليّة في سورية..الواقع وضرورات الإصلاح"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: 22/01/2019، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3AhmX7t

[8] "المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 قانون الخدمة العسكرية "، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 21/04/2003، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3xJosJG

[9] "قانون الخدمة العسكرية "، مصدر سابق.

[10] رائد الصالحاني، "الأركان والدفاع مع الروس.. وحافظ مخلوف إلى الواجهة مجدداً"، المدن، تاريخ النشر: 19\01\2018، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3fIDmtF

[11] محسن المصطفى، "مراكز القوة في جيش النظام 2020: "نهج الصفاء العلوّي"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: 13/3/2020، رابط إلكتروني: https://bit.ly/2VAtvz5

[12] بالعموم يوجد في الجيش 27 فرعاً لحزب البعث و212 شعبة حزبية و1656 حلق حزبية، للمزيد راجع: "المؤسسة العسكرية السورية في عام 2019: طائفية وميليشاوية واستثمارات أجنبية"، الصفحة 105، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر 1/7/2019، رابط إلكتروني: https://bit.ly/2VXn356

[13] "قانون الخدمة العسكرية "، المادة 134، مصدر سابق.

[14] يزيد صايغ، "الاعتبارات السياسية السورية تغلب على الإصلاحات العسكرية الروسية"، مالكوم كير – كارنيغي، تاريخ النشر: 26\3\2020، رابط إلكتروني: https://bit.ly/37uxzDD

[15] بناءً على تتبع التعيينات والتنقلات وطبيعة الارتباط مع كل من روسيا وإيران، على سبيل المثال يحظى العميد سهيل الحسن قائد الفرقة 25، برعاية روسية كاملة كما يحظى بحماية شخصية من قبل القوات الروسية؛ تملك ايران علاقة مميزة مع اللواء رمضان رمضان قائد الفيلق الرابع؛ أيضاً شهد الربع الأخير من عام2020 صراع روسي – إيراني بخصوص منصب قائد للقوى الجوية والدفاع الجوي حيث تم تعيين اللواء حسان علي بدلاً من اللواء أحمد بلول وإحالة الأخير للتقاعد ثم تم التراجع عن القرار لعدة أشهر قبل إنفاذه مرة أخرى لاحقاً بضغط روسي.

ورشة عمل| قراءة في خارطة مصالح الفاعلين الدوليين والإقليميين في درعا وأولويات الفعل الوطني

عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ورشة عمل بعنوان: "قراءة في خارطة مصالح الفاعلين الدوليين والإقليميين في درعا وأولويات الفعل الوطني" وذلك بتاريخ 12 أب/ أغسطس 2021، بمقر مركز عمران بمدينة اسطنبول - تركيا.

هدفت الورشة إلى تفكيك مواقف الدول المتدخلة في سياق الأحداث الأخيرة في محافظة درعا والسيناريوهات المتوقعة التي يمكن أن تتطور إليها هذه الأحداث خلال الفترة المقبلة وأولويات الفعل الوطني إزاء كل من هذه السيناريوهات.

بدأت الورشة في محورها الأول بقراءة في مواقف وتوجهات كل من إيران، وأمريكا، وروسيا والنظام السوري ، كما تم في المحور الثاني مناقشة أولويات الفعل الوطني وفق توجهات الفاعلين في الأبعاد الإنسانية والسياسية والعسكرية.