الفعاليات

حوكمة القطاع المالي في الشمال السوري.. الواقع والتحديات

- هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الواقع الحالي للقطاع المالي، وملامح السياسة المالية ضمن المناطق الخاضعة للنفوذ التركي في الشمال السوري، والتعرف إلى طبيعة العلاقات المالية بين هذه المناطق والمناطق المجاورة لها، إلى جانب محاولة تشخيص التطور التدريجي للخدمات المالية المقدمة للأفراد والمؤسسات منذ عام 2017، ومدى مناسبة وكفاية هذه الخدمات لحاجات المجتمعات المحلية. كما هدفت إلى التعرف إلى أدوار الفاعلين الرئيسيين في هذا القطاع، والجهود المبذولة من قبلهم في تعافيه. وتشخيص واقع التنسيق والتعاون بين هؤلاء الفاعلين من أجل حوكمة عمل هذا القطاع والخطوات المتخذة من قبلهم لتأمين متطلبات ذلك.

- يسود نمط اللامركزية المالية الواسعة في مناطق النفوذ التركي، فكل مجلس محلي مركزي يتبع في عمله لولاية تركية مختلفة، وله سياساته وأسلوبه وقوانينه الخاصة بالإدارة والتنظيم والتراخيص وغيرها، ما أثر بشكل عام على حوكمة القطاع المالي في هذه المناطق، وأضعف الفاعلية والتنسيق بين هذه المجالس.

- في مناطق هيئة تحرير الشام لم تتمظهر حالة المركزية الواسعة والسطوة الأمنية الكبيرة للهيئة في شكل مؤسساتي محوكم ذي سياسات تنموية مستدامة في القطاع المالي، تراعي متطلبات الظروف التي تعيشها المنطقة، بل غلب عليها السياسات المصلحية التي تحاول تسخير الفرص الاقتصادية في القطاع المالي لصالح شبكة من المتنفذين في السلطة الحاكمة، وإلباس هذه السياسات لبوس المصلحة العامة.

- يظهر جلياً الدور المركزي للمجالس المحلية عبر مكاتبها المالية، من حيث وجود علاقة بمستوييها القوي والمحدود مع جميع الفواعل في القطاع المالي، في نطاق حدود نفوذ المجلس جغرافياً. ما يؤشر لضرورة التفكير في صياغة نموذج مناسب يتجاوز الشكل القائم فيما يرتبط بالواقع الحالي لحوكمة القطاع المالي، بحيث يتم سن الضوابط والتشريعات التي تستهدف تنظيم التشابك القائم بين هؤلاء الفواعل، وتحديد أدوار كل منهم في القطاع المالي بشكل رسمي.

- إن غياب هيكل تنظيمي مشترك بين هذه المجالس المركزية، على شكل كيان مالي موحد يُعهد إليه إصدار لوائح وقوانين وتشريعات مالية موحدة، ساهم بشكل كبير في تعزيز اللامركزية المالية القائمة حالياً بشكل لا يتناسب والمساحة الجغرافية لهذه المنطقة وعدد سكانها وتوزعهم، إلى جانب محدودية مواردها، وصعوبة فصل اقتصادات هذه الوحدات الإدارية عن بعضها بعضاً، أضف إلى ذلك الاستقرار النسبي على المستويين الأمني والاقتصادي.

- ثمة تحديات سياسية وإدارية أسهمت تردي حوكمة القطاع المالي، ومن بينها المقاربة التركية التي أقرت بدور المجالس المحلية ككيانات حوكمية فرعية، لكل منها استقلاليته الكاملة، مع تحجيم دور الحكومة السورية المؤقتة عبر وزارة الاقتصاد والمالية، ما عمق من القصور في ضبط القطاع المالي وتأخر حوكمته، إذ ما تزال هذه الكيانات تفتقد الأدوات الممكنة لها لضبط الواقع الحوكمي في هذا القطاع، إلى جانب وجود تحديات تفرضها البيئة المحلية على حوكمة القطاع المالي في هذه المناطق، في جوانبها الاقتصادية والأمنية والقانونية والتكوين المجتمعي، والتي أسهمت أيضاً في تأخر تعافي القطاع المالي وحوكمته.

للمزيد: https://bit.ly/44Fx0TO

التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق المعارضة خلال النصف الأول من 2022

ملخص تنفيذي

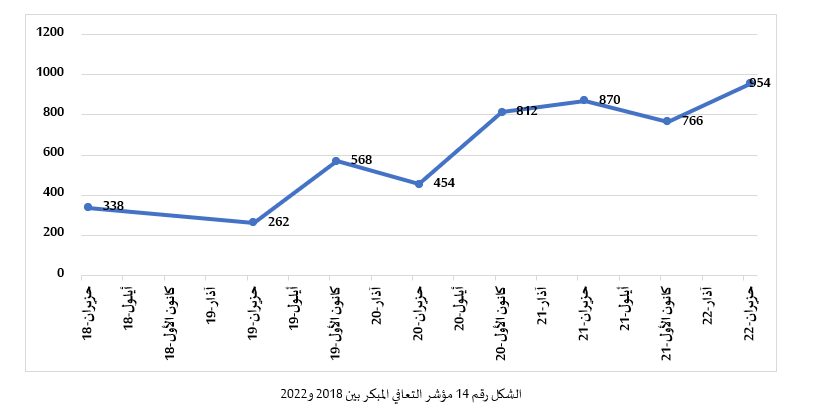

- تم تنفيذ 954 مشروعاً ونشاطاً في مناطق المعارضة بالشمال، ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، خلال النصف الأول من 2022، بارتفاع عن النصف الثاني 2021 بنسبة 24% و9% على أساس سنوي. وفي رصد للعدد الإجمالي لمشاريع التعافي الاقتصادي المبكر أظهر التقرير تنفيذ 5024 مشروعاً بين 2018 و2022 في مناطق المعارضة.

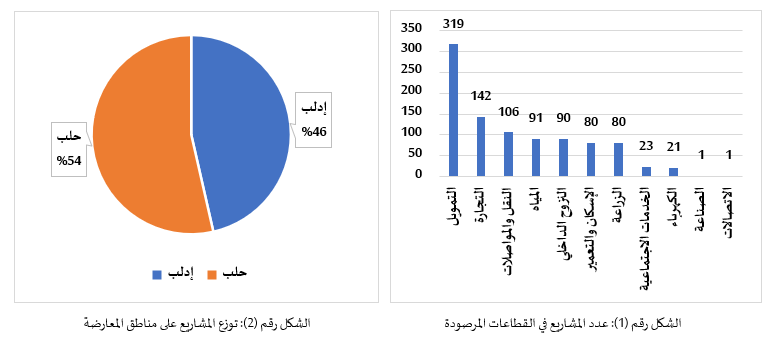

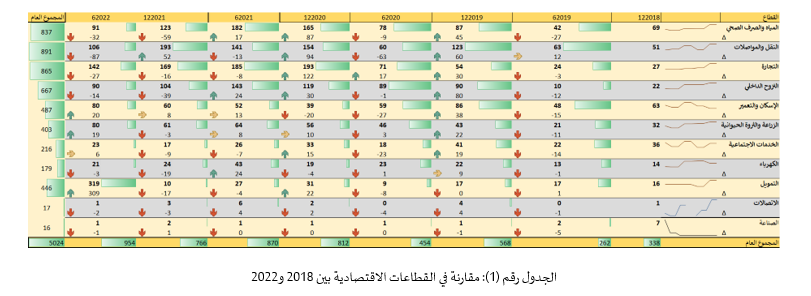

- استحوذ قطاع التمويل على النسبة الأكبر للمشاريع المنفّذة (319 مشروعاً) بنسبة 33% ثم قطاع التجارة (142 مشروعاً) وقطاع النقل والمواصلات (106 مشروعاً) ومن ثم قطاع قطاع النزوح الداخلي (90 مشروع) وقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والإسكان والتعمير 80 مشروع لكل منهما.

- ارتفعت الأعمال المنفّذة في ريف حلب بواقع 54% (511 مشروع) مقارنة بالمشاريع المنفّذة في إدلب بواقع 46% (443 مشروعاً)؛ وتم تسجيل 1148 فرصة عمل في العديد من القطاعات تركزت معظمها في القطاع الطبي والنزوح الداخلي، وتركزت أهم وأبرز القرارات للمجالس المحلية والمنظمات في قطاع الكهرباء خلال المفاوضات بين شركتي الكهرباء والمجالس المحلية ومن بين القرارات الأخرى رفع رسوم المعاملات والتسجيلات في دائرة النقل باعزاز بنسبة 50% ورسوم جباية المياه بنحو 50 ليرة تركية شهرياً.

- لحظ التقرير ضرورة تعزيز أوراق التفاوض الوطنية كما جرى خلال عملية التفاوض بين المجالس المحلية وشركتي الكهرباء، وضعف قطاع الصناعة ناجم عن افتقار للسياسات والقوانين اللازمة لتعزيز ثقة المنتِج والعملية الإنتاجية، فضلاً عن بقاء المنطقة حبيسة مشاريع الإغاثة.

- استمرت مشاريع نقل النازحين إلى أبنية سكنية جاهزة ضمن مجمعات وهو ما يُساعد في تخفيف الأعباء على قطاع النزوح الداخلي وتوجيه الموارد المالية نحو قطاعات اقتصادية أخرى، كما تزايد اعتماد المنظمات على تشغيل محطات المياه على الطاقة الكهربائية المجددة عبر تركيب منظمة طاقة شمسية، وتعبيد وتأهيل المزيد من الطرقات والساحات والأسواق، بالإسفلت وحجر الإنترلوك.

- وخلص التقرير إلى دراسة تجربة "صندوق حياة" لتفعيل قطاع التمويل وإيلاء اهتمام بتمويل مشاريع في القطاعات الإنتاجية على رأسها الزراعة والصناعة، وتطبيق "ائتلاف تجاري" بين عدد من المنظمات لإنجاز مشاريع استراتيجية في المياه والكرباء والطرقات والصناعة، وأخيراً إيجاد نموذج عمل لقطاع الصناعة في المنطقة بما يكفل توظيف الخبرات والكفاءات المحلية وتدريبها على صناعات محددة مثل الصناعات التكنولوجية.

مؤشرات التعافي الاقتصادي المبكر في النصف الأول من عام 2022

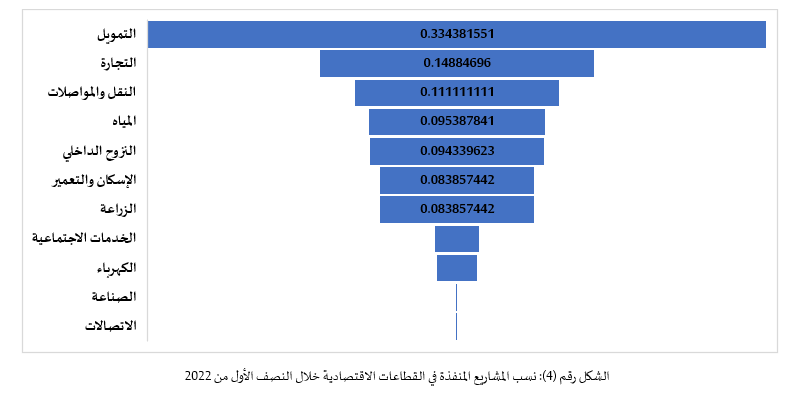

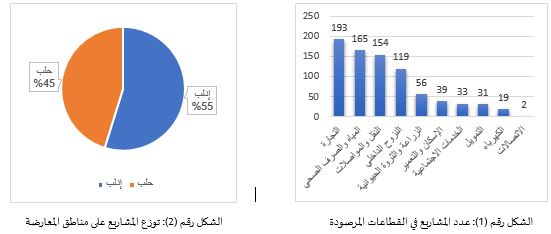

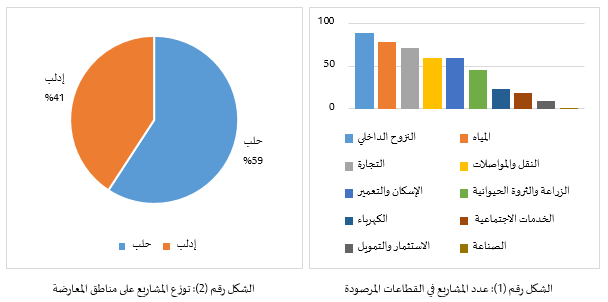

تم تنفيذ 954 مشروعاً ونشاطاً في مناطق المعارضة بالشمال، ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، بزيادة 24% عن النصف السابق أو بواقع 188 مشروعاً. وحسب الشكل رقم (1) والشكل رقم (4) يوضحّان عدد ونسب المشاريع في المنطقة، حيث حاز قطاع التمويل (319 مشروع) على نسبة 33% من إجمالي المشاريع المنفذة، وقطاع التجارة (142 مشروع) بنسبة 14% وقطاع النقل والمواصلات (106 مشروع) بنسبة 11% وقطاع المياه والصرف الصحي في المرتبة الرابعة بواقع (91 مشروع) بنسبة 9%. وتم تنفيذ النسبة الأكبر من المشاريع والنشاطات في ريف حلب بواقع 54% (511 مشروعاً) مقارنة مع إدلب (443 مشروعاً) كما يظهر في الشكل رقم (2).

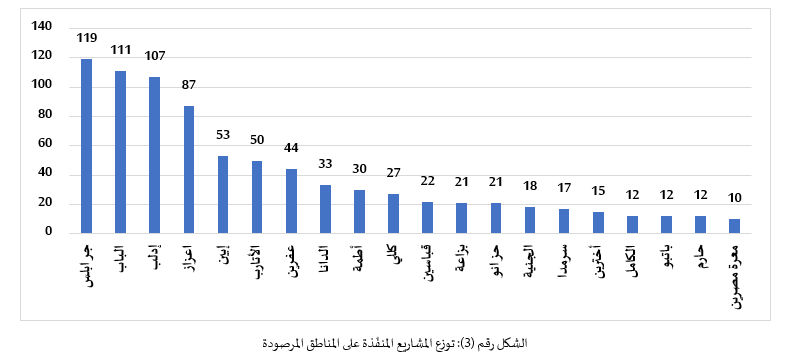

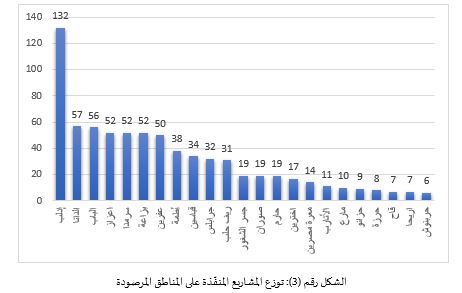

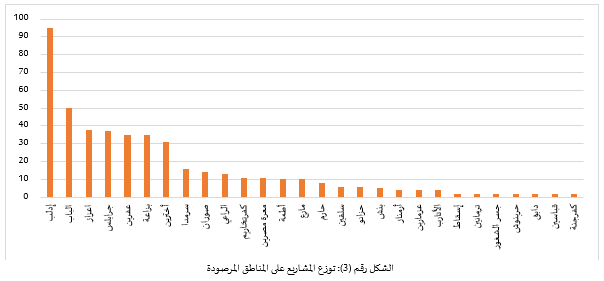

وبشكل أكثر تفصيلاً يُظهر الشكل رقم (3) توزع المشاريع على المناطق المرصودة؛ حيث حلّت مدينة جرابلس في المرتبة الأولى (119 مشاريع) في المؤشر، وجاءت بعدها مدن الباب (111 مشروع) وإدلب (107 مشروع) واعزاز (87 مشروع) ونفذّت المنظمات والمجالس 53 مشروعاً في بلدة إبين بمحافظة إدلب و50 مشروعاً في الأتارب و44 مشروعاً في عفرين.

ومن بين أبرز القرارات والإعلانات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، إعلانات شركتي الكهرباء العاملتين في المنطقة AK Energy و STE Energyلرفع أسعار الكيلو واط، وما تلاها من بيانات برفض قرارات الشركة واستقالة المجلس المحلي في مارع بعد فشله في إقناع الشركة عن رفع الأسعار، ومن بين القرارات الأخرى رفع رسوم المعاملات والتسجيلات في دائرة النقل باعزاز بنسبة 50% ورسوم جباية المياه بنحو 50 ليرة تركية شهرياً، وتحديد سعر ربطة الخبز بليرة تركية واحدة للمدعوم والحر بـ2.5 ليرة تركية وأعلن فرض غرامة 200 ليرة تركية ضد من يثبت بيعه ربطة الخبز بأكثر من السعر المعتمد في مدينة الباب، وأقرّ المجلس تغريم صاحب البناء الغير مرخص 5 أضعاف قيمة الرخصة وإلزامه بالترخيص، وأقرّت حكومة الإنقاذ في إدلب 150 دولار شهرياً الحد الأدنى للأجوز أو 5 دولارات يومياً.

كما وفّرت المنظمات والمجالس المحلية نحو 1148 فرصة عمل خلال الفترة المرصودة بانخفاض بواقع 714 فرصة عمل عن النصف السابق، معظمها عقود مؤقتة بين شهر و6 أشهر وسنة، وتركزت في القطاع الطبي والخدمي، من قبل منظمات مثل:"سيريا ريليف"، و"تكافل الشام"، و"المؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية" و"يداً بيد للاغاثة والتنمية" وغيرها.

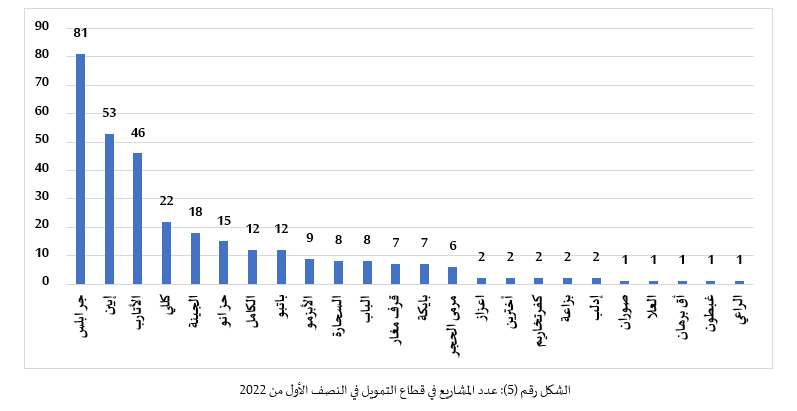

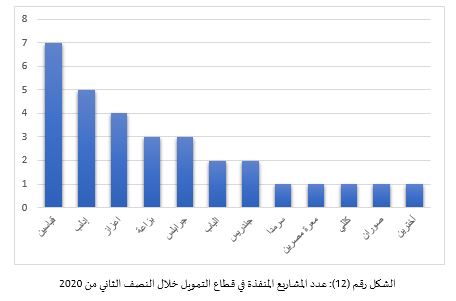

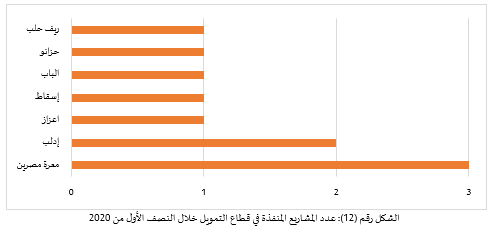

حاز قطاع التمويل على المرتبة الأولى في المؤشر متفوقاً على بقية القطاعات الاقتصادية المرصودة حيث تم تنفيذ 319 مشروعاً في إدلب وحلب بدعم من المشاريع المنفّذة من "صندوق حياة" في جرابلس والأتارب، وبلغت قيمة القروض التي منحها الصندوق 330.533 ألف دولار حيث تم منح 191 مشروعاً في قطاع التجارة تركز معظمها في تجارة الملابس والمواد الغذائية والأدوية وقطع غيار السيارات والمحروقات، و59 مشروعاً في قطاع الخدمات بينها مغسلة وميكانيك سيارات وصيانة دراجات نارية وكوافيرة وتجارة بيتون وصالة أفراح ونادي كمال أجسام وغيرها، و31 مشروعاً في قطاع الصناعة من قبيل: ورشة خياطة، وحدادة، وصناعة ألبان وأجبان وبسكويت، و11 مشروعاً في تربية أبقار ضمن قطاع الثروة الحيوانية، ومن بين المشاريع الأخرى في هذا القطاع؛ طرح معمل للغاز للاستثمار بطريقة المزاد العلني في بزاعة والباب.

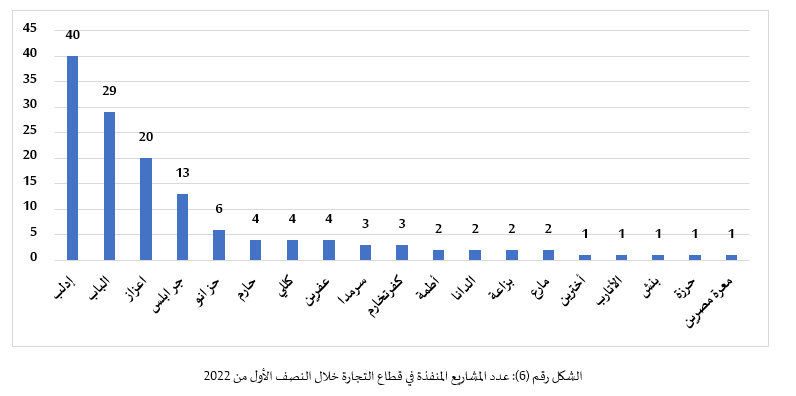

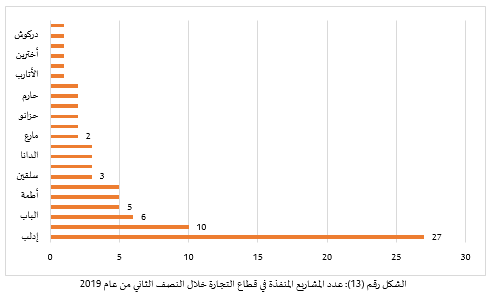

وتم تنفيذ 142 مشروعاً في قطاع التجارة بانخفاض 27 مشروعاً عن النصف السابق، وجاءت إدلب في المرتبة الأولى بـ40 مشروعاً تلتها الباب واعزاز وجرابلس على التوالي، واستمرت المنظمات والمؤسسات الإغاثية في عرض المناقصات لتوريد أمام التجار والموردين لتوريد أدوات طبية ووقود وقرطاسية وخدمات طباعة وطحين وسلال غذائية وتقديم عروض لاستئجار سيارات لنقل العمال، ومن بين المنظمات: مؤسسة بناء للتنمية، ومنظمة بنيان، والرابطة الطبية للمغتربين، وجمعية عطاء وغيرها.

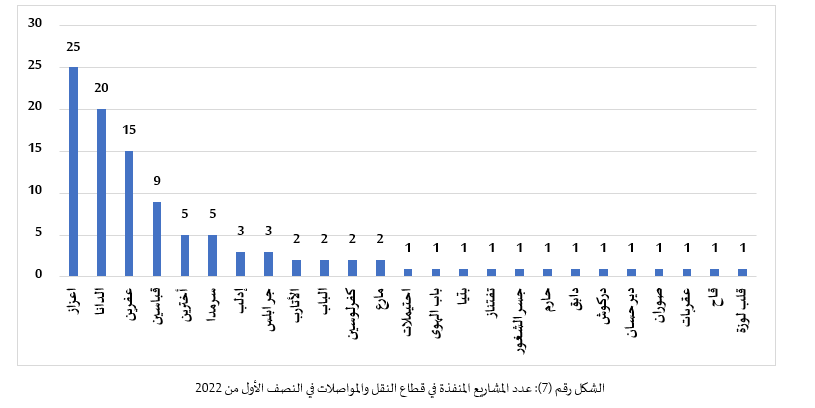

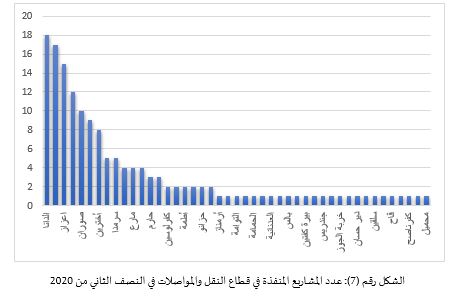

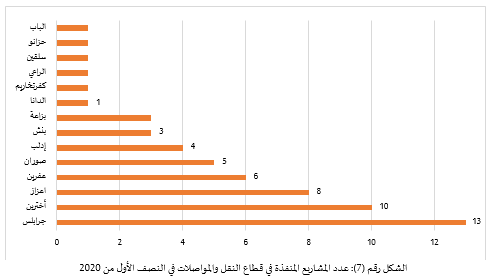

ونفّذت المجالس والمنظمات 106 مشروعاً في قطاع النقل والمواصلات انخفاضا عن النصف السابق بواقع 87 مشروعاً، وحازت كل من اعزاز والدانا وعفرين وقباسين على المراتب الأربع الأولى بين المناطق التي تم رصدها كما يظهر في الشكل أدناه. حيث استمرت أعمال تعبيد الطرقات التي تربط القرى بالمخيمات لتسهيل الوصول إليها، وتمت المباشرة بأعمال الجسر الثالث في مدينة عفرين، وأنهت حكومة الإنقاذ طريق حلب باب الهوى بطول 3200 متر وعرض 30 متر وتم افتتاحه بحضور رئيس "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، وتعبيد طريق كفرلوسين قاح ودير حسان قاح، كما تم رصف العديد من الطرق الفرعية داخل مدينة عفرين بحجر الأنترلوك.

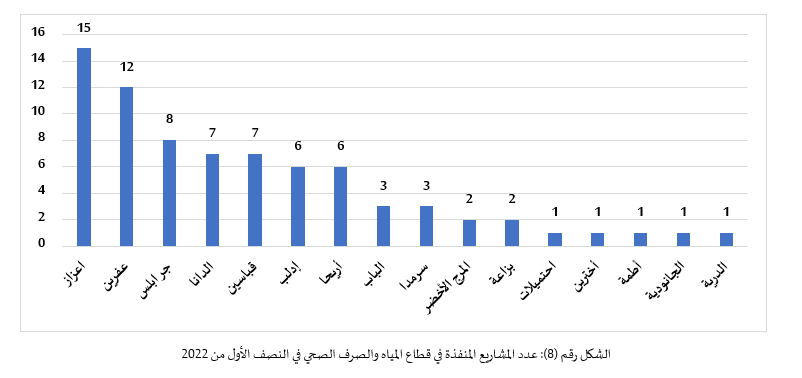

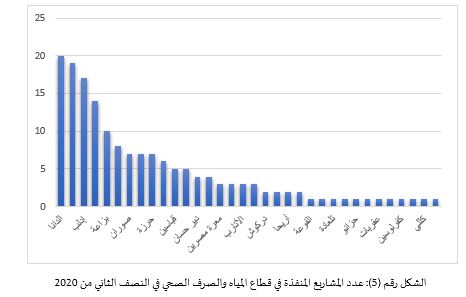

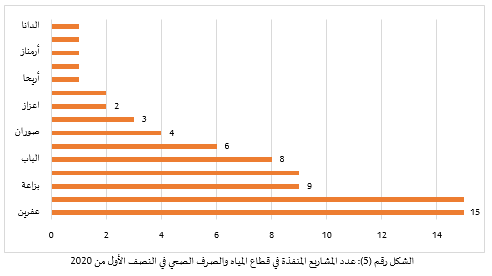

وفيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي تم تنفيذ 91 مشروعاً في المنطقة كما يُظهر الشكل أدناه انخفاضاً عن النصف السابق بواقع 32 مشروعاً، وتربّعت مدينة اعزاز على رأس القائمة بواقع 15 مشروعاً، تلتها مدينتي عفرين 12 مشروعاً وجرابلس 8 مشاريع، ويعد هذا القطاع أحد القطاعات الحيوية ضمن مؤشر التعافي، وساهم العمل عليه خلال الشهور الماضية بتحسن وضع البنية التحتية للمياه وطرق إيصالها للسكان والمخيمات، وبحسب "وحدة تنسيق الدعم" من أصل 1279 محطة مائية تمت مراقبتها في شمال غرب وشرق الفرات، هناك 874 محطة عاملة والمتبقي لا يعمل لعدم وجود نفقات تشغيلية والحاجة للصيانة، وأظهرت الإحصائية أن 37% من المحطات العاملة يتم تشغيلها عبر المولدات، و37% منها عبر شبكة الكهرباء، وأظهرت الوحدة أيضاً أن 88% من المناطق المرصودة يتم إيصال المياه إليها من خلال الشبكات، و8% عبر الصهاريج (1)

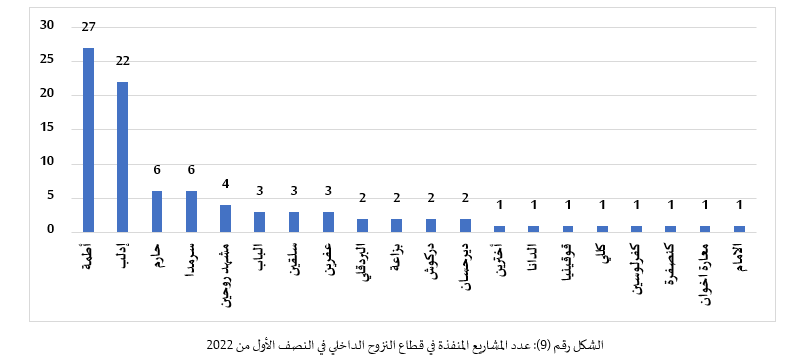

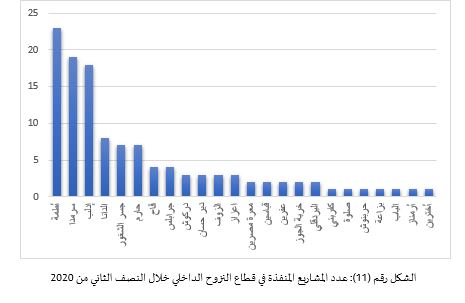

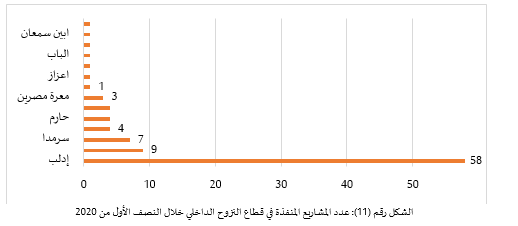

وبالانتقال إلى قطاع النزوح الداخلي، انخفض عدد المشاريع عن النصف السابق بواقع 14 مشروعاً إذ تم تنفيذ 90 مشروعاً بينها 27 مشروعاً في مخيمات أطمة و22 في إدلب و6 مشاريع في كل من حارم وسرمدا، وشملت المشاريع المنفّذة خدمات البنية التحتية من مياه وطرقات وكهرباء، واللافت للانتباه استمرار أعمال تركيب منظومة طاقة شمسية في محطات ضخ المياه داخل المخيمات لتوليد الكهرباء في مخيمات أطمة ودير حسان والبردقلي وسلقين فضلاً عن ترميم مئات المنازل خارج المخيمات التي يقطنها نازحون من محافظات أخرى لتحسين ظروفهم المعيشية، يُشار أن عدد النازحين داخلياً في شمال غرب سورية ضمن محافظتي إدلب وحلب، يقدر بـ2.8 مليون شخص، ويوجد 1.7 مليون من النازحين في 1400 موقع للنزوح(2)، ولا يزال عدد النازحين الكبير يشكل تحدياً كبيراً للمجالس المحلية في تقسيم الموارد المالية بين متطلبات الإغاثة ومتطلبات النازحين العاجلة واحتياجات التنمية الاقتصادية.

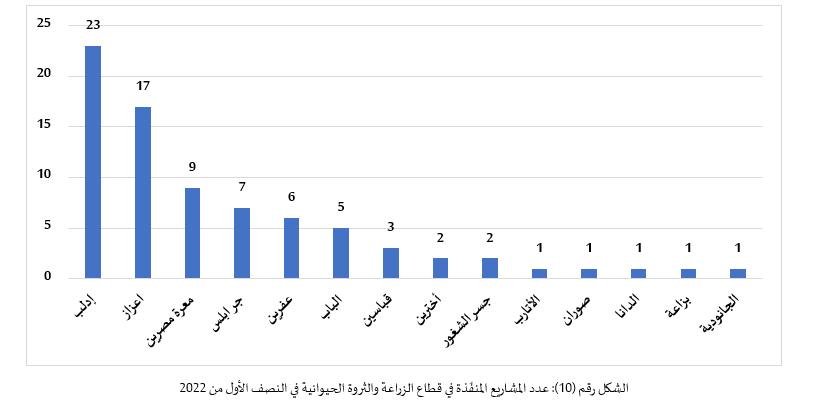

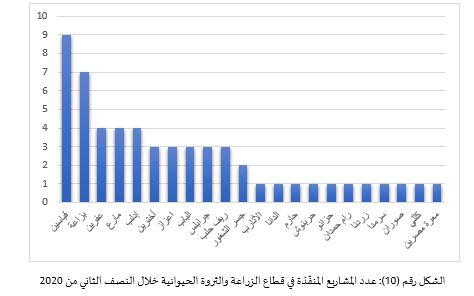

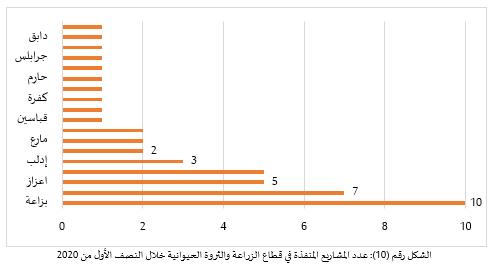

وبالنسبة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية تم تنفيذ 80 مشروعاً أكثر بـ19 مشروعاً عن النصف السابق، بينها 23 مشروعاً في إدلب و17 مشروعاً في اعزاز و9 مشاريع في معرمصرين و7 مشاريع في جرابلس، وتضمنت المشاريع زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم الفلاحين بالمواد الأساسية من بذار وأسمدة وعلف، واستمرت جهود المنظمات في متابعة مربي الثروة الحيوانية وإعطاء اللقاحات الدورية للدواجن والأبقار والأغنام.

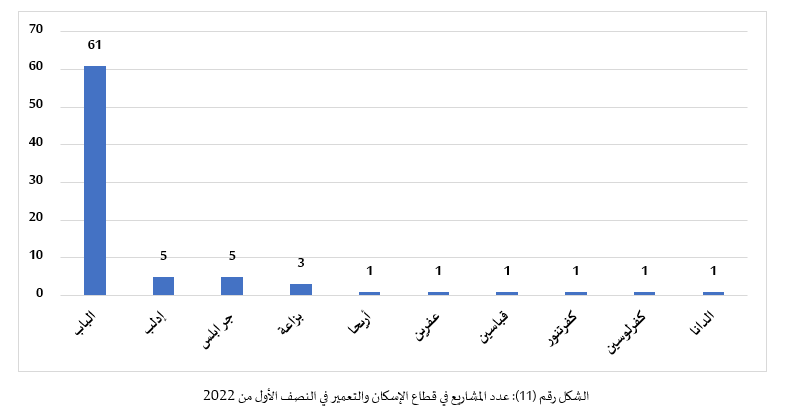

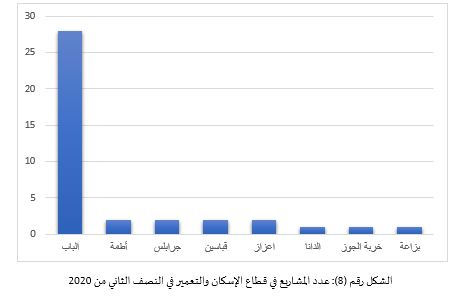

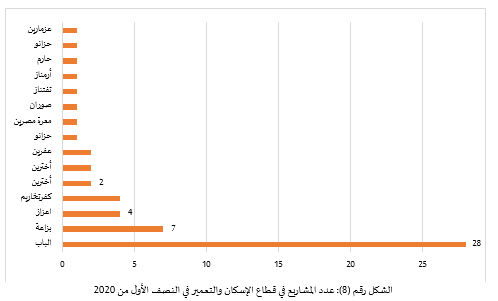

وسجّل قطاع الإسكان والتعمير تنفيذ 80 مشروعاً بزياة 10 مشروعات عن النصف السابق، كما يظهر في الشكل أدناه، وبقيت مدينة الباب في قمة المؤشر بواقع 61 مشروعاً من خلال إصدار 351 ترخيصاً لبناء سكني وتجاري، وسوق شعبي في بزاعة، ومول تجاري في إدلب، وسوق تجاري من 3 طوابق بمساحة 600 متر مربع في أريحا، وتم الانتهاء من مجمع قرية البزارية الذي يضم 300 شقة سكنية في بزّاعة، ومجمعات في كل من الدانا وإدلب وكفرلوسين بينها قرية بذور فلسطين والذي يحتوي على 500 وحدة سكنية ومشروع الملاذ الآمن والذي يضم 161 شقة، وفي جرابلس تم إنهاء العمل على مجمع البنيان السكني وقريتي إيلاف والسلام، وقرية بسمية السكنية في عفرين. وبحسب تقرير لـ"وحدة تنسيق الدعم" أشار إلى توفر 117 مجمعاً سكنياً 93 منها في إدلب و24 مجمعاً في ريف حلب، وتبين الدراسة أن 45% من المجمعات لا تنتمي لأي من مخيمات النازحين، و55% تنتمي لمخيمات النازحين. و82% من تلك المجمعات مواقعها قريبة من مدن وبلدات مجاورة، وبيّنت الدراسة أيضاً أن 67% من المجمعات السكنية خططت قبل إنشائها فيما 33% عبارة عن أبنية عشوائية بدون تخطيط.(3)

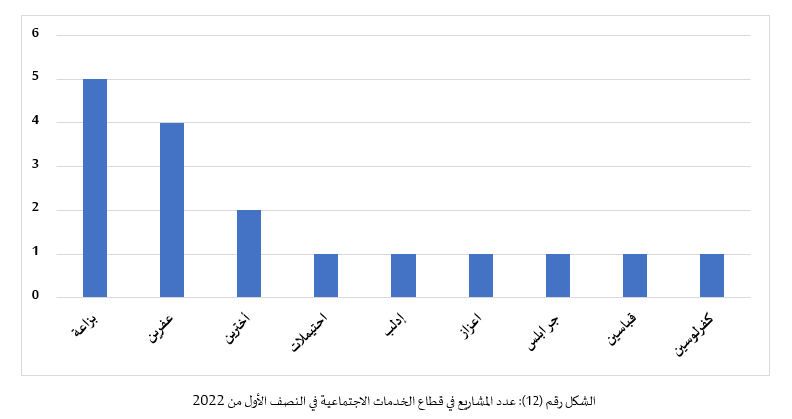

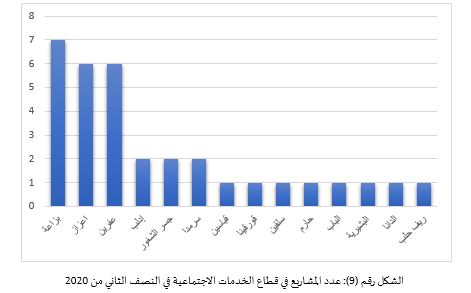

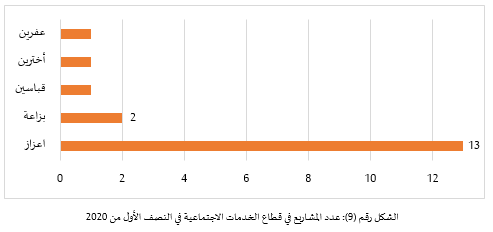

فيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية تم تنفيذ 23 مشروعاً في مناطق عدة، بينها بناء مدرسة "الساروت" في قباسين ومدرسة أخرى في أخترين من قبل منظمة إحسان، ومدرسة في اعزاز من قبل منظمة عطاء، وتم بناء وترميم عدة مدارس في مدينة عفرين من قبل منظمات يداً بيد ووطن والأيادي البيضاء، كما تم ترميم الكتلة الثالثة والرابعة لمشروع سوق الهال في اعزاز، وتجهيز المنطقة الحرفية في ذات المدينة.

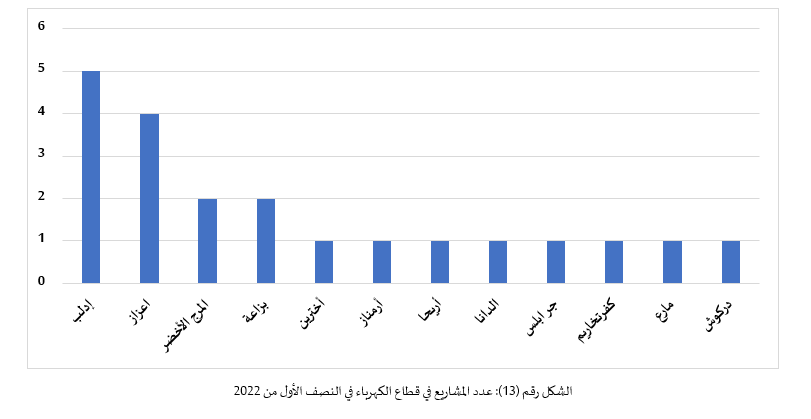

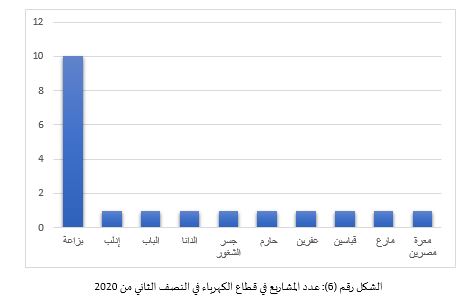

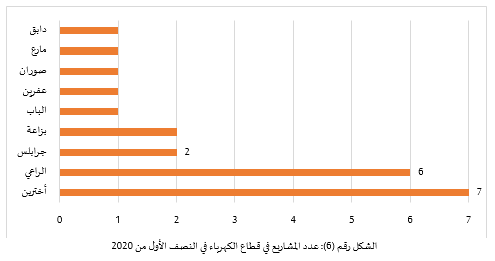

ونفّذت المجالس المحلية والمنظمات 21 مشروعاً في قطاع الكهرباء خلال هذه الفترة. وجاءت كل من إدلب واعزاز على رأس القائمة بـ5 و4 مشاريع على التوالي، و3 مشاريع في بلدة المرج الأخضر التابعة لجسر الشغور، حيث تم استكمال مشروع إنارة الطرقات الرئيسية داخل مدينة اعزاز، وإنارة مدخل أخترين بمسافة 3500 متر.

وأخيراً تم تنفيذ مشروع ورشة خياطة ضمن قطاع الصناعة في مدينة قباسين، ومشروع في قطاع الاتصالات عبر توسيع خطوط الهواتف الأرضية والانترنت في مدينة إدلب.

التقييم والخلاصات

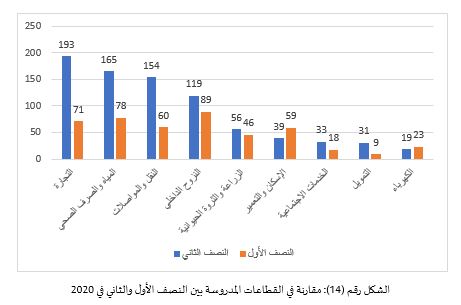

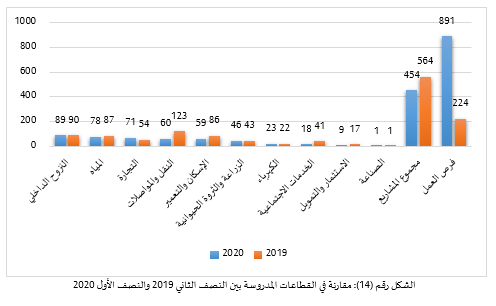

زادت مشاريع التعافي المبكر خلال النصف الأول في 2022 عن النصف الثاني في 2021 بواقع 188 مشروعاً، وارتفع المؤشر 9% على أساس سنوي كما يظهر في الشكل رقم (14)، وحاز قطاع التمويل للمرة الأولى على أكثر المشاريع تنفيذاً، وتم تنفيذ 54% من المشاريع في ريف حلب، كما تم تسجيل 1148 فرصة عمل من قبل المنظمات والمجالس المحلية في مختلق القطاعات الاقتصادية.

ويُظهر الجدول رقم (1) المسح القطاعي على مشاريع التعافي في مناطق المعارضة من النصف الثاني في 2018 حتى النصف الأول في 2022 أنجز خلالها 5024 مشروعاً، جاء قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الأولى بواقع 891 مشروعاً وقطاع التجارة بواقع 865 مشروعاً، يليه قطاع المياه والصرف الصحي بواقع 837 مشروعاً، وقد شكّلت هذه المشاريع قاطرة عملية التعافي في المنطقة على مدار الفترة الماضية وتمكنت المنظمات والمجالس المحلية من العمل في بيئة صعبة وتقديم الخدمات الأساسية الأشد احتياجاً للسكان من مياه وطرقات وكهرباء، ولوحظ ارتفاع في مشاريع قطاع التمويل إلى 446 مشروعاً، فيما لا تزال قطاعات مثل الصناعة والاتصالات والزراعة تعاني من ضعف واضح بين القطاعات المرصودة.

وتبين نتائج الرصد في النصف الأول من 2022 جملة من الخلاصات في القطاعات المرصودة في مناطق "درع الفرات" و"عفرين" ومحافظة إدلب، من بينها:

- أظهرت المفاوضات بين المجالس المحلية في مارع واعزاز وعفرين مع شركتي الكهرباء، حاجة أكبر للعمل ضمن مجموعة عمل واحدة وجبهة موحدة لتحسين أوراق التفاوض وحل الإشكالات القانونية والإدارية مع الشركتين.

- لاتزال البيئة الصناعية تفتقر للسياسات والقوانين اللازمة لتعزيز ثقة المنتِج والعملية الإنتاجية في المنطقة، وفي هذا الإطار من الجدير بالتنويه أن بناء المناطق والمدن الصناعية غير كافٍ لجذب رؤوس أموال وتطوير قطاع الصناعة.

- يكرّس الافتقار للقواعد الأساسية في قطاع التمويل، من مؤسسات وأدوت وشركات مالية وعملة مستقرة، مؤشرات سلبية لبقية القطاعات وسيجعل المنطقة حبيسة مشاريع الإغاثة، إذ تساعد القوانين المالية من جانب وتوفر مؤسسات وأدوات مالية من جانب آخر إلى نشوء بيئة مالية صحية تنعكس إيجاباً على قطاعات الصناعة والزارعة والتجارة.

- زادت المنظمات من وتيرة نقل النازحين إلى قرى ومناطق سكنية مجهزة بكافة الخدمات، ما يُسهم بتخفيف الأعباء على قطاع النزوح الداخلي وتوجيه الموارد المالية نحو قطاعات اقتصادية أخرى، ويُذكر أن قسم من المجمعات السكنية يتم بصورة عشوائية بدون تخطيط عمراني.

- تزايد اعتماد المنظمات على تشغيل محطات المياه على الطاقة الكهربائية المتجددة عبر تركيب منظومة طاقة شمسية للمحطة، ويُعول على مشاريع الطاقة المتجددة في تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها المجالس لتمويل شراء الكهرباء للمخيمات والمناطق السكنية.

- تعبيد وتأهيل المزيد من الطرقات والساحات والأسواق، بالإسفلت وحجر الإنترلوك، بما يسهم بتشبيك المدن والقرى ببعضها البعض بالشكل الذي يسهّل عملية تنقل المدنيين والتجارة المحلية، ويُفترض بالمجالس المحلية تطبيق نظام مرور للمنطقة ككل للحد من الحوادث المرورية.

- تعزيز دور قطاع التمويل خلال الفترة القادمة بعد دراسة تجربة "صندوق حياة"، مع توجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، بهدف التحول عن الإغاثة.

- اتباع نمط عمل في المنطقة لإنجاز المشاريع المعقدة والتي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، مثل توحد عدد من المنظمات في "Consortium" (ائتلاف تجاري) لحل المشاكل المستعصية مثل مشكلة المياه في مدينة الباب، ومشكلة الكهرباء في المنطقة عموماً، ومشكلة الصناعة وغيرها، بما يكفل توظيف الخبرات والكفاءات المحلية وتدريبها على صناعات محددة مثل الصناعات التكنولوجية.

[1]النشرة نصف الشهرية للمياه والإصحاح البيئي، وحدة تنسيق الدعم، 5 – 18 حزيران 2022، رابط: https://bit.ly/3wPiUA7

[2] أكثر من ربع مليون شخص في شمال غرب سوريا تأثروا بسبب الثلوج التي تساقطت الشهر الماضي، 11/2/2022، الأمم المتحدة، رابط: https://news.un.org/ar/story/2022/02/1093912

[3] المجمعات السكنية في شمال غرب سورية، نيسان 2022، وحدة تنسيق الدعم، رابط: https://bit.ly/3Al6WPq

تقييم واقع وفاعلية برامج سبل العيش الزراعية في منطقتي درع الفرات وعفرين

ملخص تنفيذي

- تهدف الورقة إلى التعرف على جهود الفاعلين في برامج سبل العيش في القطاع الزراعي من هيئات دولية ومنظمات محلية ودولية ومجالس محلية، وقياس أثر هذه البرامج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين في منطقتي درع الفرات وعفرين. وإبراز أهم المعوقات التي حدت من فاعلية هذه البرامج، والإضاءة على أهم الفواعل الرئيسيين ذوي الصلة بها.

- يواجه القطاع الزراعي في هاتين المنطقتين جملة من التحديات من أهمها عدم فاعلية الكيانات الحوكمية الناظمة للنشاط الزراعي، وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج الزراعي، وصعوبة تصريف المحاصيل والمنتجات الزراعية، إلى جانب غيرها من التحديات الأخرى التي أدت إلى انخفاض عوائد الإنتاج الزراعي وتأخر تعافيه.

- لم ترق برامج سبل العيش في القطاع الزراعي إلى المستوى الاستراتيجي الذي يمكن القطاع الزراعي من التعافي بشكل أكبر لأسباب ترتبط بضعف التمويل وعدم استدامته، وغياب التنسيق الكامل بين الكيانات المسؤولة عن النشاط الزراعي في هذه المناطق.

- يلاحظ وجود تحسن مستمر في حركة تعافي القطاع الزراعي في هاتين المنطقتين خلال الأعوام الماضية، مع تباين مستوى التدخلات التنموية لدعم حركية هذا التعافي. ويرجع ذلك بشكل أساسي للجهود المبذولة من قبل الفواعل ذوو الصلة بهذا القطاع وتوفر البيئة الأمنية شبه المستقرة.

- إن نجاح عملية التعافي المبكر في القطاع الزراعي في هاتين المنطقتين يعتمد في جانب كبير منه على وجود جهة متخصصة تكون قادرة على تشخيص مقومات واحتياجات هذه المناطق بشكل دقيق، بحيث يتم وضع خطط تعافي تتلاءم والسياق المحلي عبر تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتفعيل الدعم المقدم من الخارج.

مقدمة

مع الانحسار التدريجي للاشتباكات العسكرية داخل مناطق درع الفرات وعفرين مؤخراً، وشيوع حالة من الهدوء النسبي الذي تشهده الحدود المتاخمة لها، بدأت هذه المناطق تشهد ملامح عودة تدريجية إلى طبيعتها المدنية، ولتبدأ مرحلة التعافي المبكر من التبعات التي خلفتها هذه الاشتباكات، وإعادة بث الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخلها بالتعاون والتآزر ما بين السكان المحليين والمنظمات والمجالس المحلية التي لم تألُ جهداً في ذلك.

نظراً لغلبة الطابع الزراعي على هاتين المنطقتين اللتان تمتازان بوجود مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة والثروة الحيوانية، كان الاهتمام منصباً على تعافي القطاع الزراعي عبر استهدافه بمجموعة من البرامج التي تسعى لتنمية سبل العيش وتحقيق الأمن الغذائي لسكان هذه المناطق من خلال حزمة من المشاريع ذات الصلة. وذلك لما لهذا القطاع من أهمية في الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، وكونه ركيزة أساسية من ركائز التعافي الاقتصادي المبكر في حال تمكنت كل من الجهات الداعمة والجهات القائمة على هذا القطاع من تحقيق النجاح المنشود من هذه البرامج وإزالة جميع المعوقات التي تحول دون ذلك. ومن هنا تأتي أهمية هذه الورقة في محاولتها تفنيد العوامل المؤثرة على نجاح هذه البرامج للتعرف على نقاط القوة وتعزيزها في البرامج القادمة ونقاط الضعف والأخطاء للعمل على تلافيها حتى تتحقق الفاعلية المتوخاة منها أثناء تنفيذها.

وعليه فإن الهدف الرئيسي لهذه الورقة يتمثل في التعرف على جهود الفاعلين في برامج سبل العيش في القطاع الزراعي من منظمات محلية ودولية ومجالس محلية، وقياس أثر هذه البرامج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين من خلال مجموعة من المؤشرات أهمها عدد فرص العمل الموفرة وتخفيف معدل الفقر، وتعافي القطاع الزراعي بشكل عام، وغيرها من المؤشرات الأخرى ذات الصلة. وختاماً قدمت الورقة بعض التوصيات التي يمكن أن تسهم في زيادة فاعلية هذه البرامج وتزيد من قيمتها المضافة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وفي نجاح عملية التعافي الاقتصادي المبكر.

أولاً: الواقع الزراعي وحركية التعافي المبكر

تعد المناطق في شمال غرب سورية بشكل عام، ومنها المناطق المحاذية للحدود التركية، من المناطق الزراعية التي تمتاز بوجود مقومات عدة أهمها المناخ الملائم وخصوبة تربتها وتوافر المياه الجوفية والسطحية والعمالة الزراعية المؤهلة، والتي تشير بعض التقديرات إلى أن هناك ما لا يقل عن 85% من السكان كانوا منخرطين في النشاط الزراعي قبل عام 2011([1]). وعليه فقد مثَّل هذا القطاع مصدر دخلٍ أساسي للسكان المحليين.

بعد عام 2011 تأثرت هذه المناطق بتبعات العمليات العسكرية، وكغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى تأثر القطاع الزراعي بشكل كبير بآثار هذه العمليات وهجرة المزارعين لأراضيهم وغيرها من العوامل الأخرى ذات الصلة التي أدت إلى تدهور الواقع الزراعي في هذه المناطق. وقد لعب عدم الاستقرار الأمني بعد عام 2011 كذلك دوراً هاماً في هذا التدهور مع تبدل السيطرة العسكرية عليها، وعدم وجود جهات حوكمية قادرة على الإشراف على هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعافيه.

مع خضوع هاتين المنطقتين للنفوذ التركي بدأتا تشهدان حالة من الاستقرار الأمني النسبي الذي أتاح إلى حداً ما الشروع بعملية تعافي اقتصادي مبكر، مثَّل القطاع الزراعي أحد محركاته الأساسية، لاسيما أن النسبة الأكبر من الأفراد المقيمين في هاتين المنطقتين سواء من السكان المحليين أو من النازحين ضمنها هم من العمالة الزراعية([2]). أضف إلى ذلك وجود المقومات المناسبة للاستثمار في المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية. إذ تقدر المساحة المزروعة في منطقة درع الفرات بحوالي 224.030 هكتار، 70% منها مزروعة بالقمح والشعير وحوالي 9% أشجار زيتون، في حين أن بقية الأراضي تزرع بمحاصيل خضرية متنوعة مثل البطاطا والفول والعدس والحمص وغيرها من المحاصيل الأخرى.([3]) أما في منطقة عفرين فتقدر المساحة المزروعة بـ 92.981 هكتار تمثل أشجار الزيتون نسبة 90% مع عدد يقارب 14 مليون شجرة، في حين بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الأخرى 10% تقريباً. أضف إلى ذلك أن المنطقة تمتاز بوجود ثروة حيوانية جيدة تعد مكمل أساسي للنهوض بواقع عملية التعافي المبكر. حيث يقدر عدد رؤوس الماشية في منطقتي درع الفرات وعفرين بحوالي 530,452([4]).

يواجه القطاع الزراعي جملة من التحديات في هاتين المنطقتين من أهمها عدم فاعلية الهياكل الحوكمية الناظمة للنشاط الزراعي، وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج الزراعي، وصعوبة تصريف المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتسجيل حالات لتغول بعض عناصر الفصائل العسكرية المنضوية تحت الجيش الوطني على المزارعين، إلى جانب غيرها من التحديات الأخرى التي أدت إلى انخفاض عوائد الإنتاج الزراعي وتأخر تعافيه([5]). إلا أن المتتبع لواقع القطاع الزراعي في هاتين المنطقتين يلاحظ وجود تحسن مستمر في حركة تعافيه، ويرجع ذلك بشكل أساسي للجهود المبذولة من قبل الفواعل ذوو الصلة بهذا القطاع كالمجالس المحلية والمنظمات المحلية والدولية وغيرها والتي أسهمت جهودها على مدار الأعوام الماضية في المضي قدماً لتدارك الصعوبات وتذليل التحديات التي تواجه عملية التعافي المبكر في هذا القطاع. ونستعرض فيما يلي أهم هؤلاء الفواعل:

1. المجالس والمؤسسات المحلية

بقيت المجالس المحلية ذات دورٍ ثانويٍ مع هيمنة الفصائل العسكرية على المفاصل الرئيسية في المنطقة منذ عام 2012 حتى دخولها تحت النفوذ التركي وخضوعها لإشرافه([6])، حيث كان هناك نقلة نوعية في الدور المناط بها لممارسة العمل الحوكمي بمعزل عن تدخل الفصائل العسكرية، بعد أن أصبحت هذه المجالس تابعة إدارياً إلى كل من ولايات غازي عنتاب وكلس وشانلي أورفة لتسهيل عملية الاشراف والمراقبة والمتابعة الإدارية. وقد بدا واضحاً وجود تفاوت ملحوظ من حيث حجم الدعم المقدم من كل منها لتنفيذ مشاريع التعافي المبكر، ومن حيث الإمكانات الفنية لكل من هذه الولايات لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر([7]).

نظراً لأهمية الزراعة في الحياة الاقتصادية لهاتين المنطقتين، قامت هذه المجالس بإحداث مكاتب زراعية مهمتها القيام بتقييم الأوضاع الزراعية وإدارة الملف الزراعي، بالإضافة للتنسيق مع المنظمات التي تريد إقامة مشاريع في المنطقة والمستفيدين، وفق آلية محددة واضحة عبر تقييم احتياجات المنطقة وصوغها على شكل مشاريع ليتم تقديمها إلى الجهات المانحة للموافقة عليها. ومن ثم يتم اعلام إعلام الجانب التركي بتفاصيل المشروع لأخذ الموافقة والسماح بالتنفيذ، ومن ثم شرح فكرة المشروع للمجالس المحلية و توضيح معايير المستفيدين منه، لتقوم المجالس بتقديم قوائم مرشحين للمستفيدين من المشروع وفق المعايير التي وضعتها الجهة المنفذة. ومن ثم تقوم الجهات المنفذة بالتأكد من استحقاق المرشحين للإشراك في المشروع، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين المستحقين للدعم، ليتم بعدها البدء ببرنامج المشروع وفق الجدول الزمني المحدد له. وعند انتهاء المشروع تقام ورشة عمل مع المجالس المحلية والمستفيدين من المشروع للوقوف على نقاط القوة والضعف والدروس المستفادة للعمل عليها في حال تكرار المشروع([8]).

إلى جانب ذلك، برزت بعض الكيانات المتخصصة في الجانب الزراعي ومن أهمها المؤسسة العامة لإكثار البذار التي تأسست في عام 2013 وتمثل إحدى أهم المؤسسات الإنتاجية التابعة لوزارة الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة. وتضطلع بدور هام في دعم المشاريع الزراعية وتقديمها الدعم للمزارعين، من خلال تقديم الخدمات الفنية لهم وتأمين كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي من البذار المحسن والمغربل والمعقم والأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج، سواءً من الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد، والحفاظ على أصناف البذار المحلية للمحاصيل الزراعية عن طريق إكثارها ومنع انقراضها وفقدانها من خلال عملها على إنشاء بنك وراثي لحفظ الأصناف ومخابر للتأكد من سلامتها من الأمراض. بالإضافة لإنشاء وتفعيل مراكز الإرشاد الزراعي لنشر الوعي لدى المزارعين حول الإدارة الفنية الأمثل للحقول واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة بغية زيادة الإنتاج([9]).

وقد برز نشاط واضح للمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية في الحكومة السورية المؤقتة، والتي حاولت عبر الأعوام الماضية الاضطلاع بمهمة تعافي القطاع الزراعي وفق إمكاناتها المحدودة. وتعمل المديرية على تنفيذ مشاريع زراعية لدعم تعافي هذا القطاع، ففي مطلع عام 2021 بدأت بتنفيذ مشروع لدعم إنتاج الخضراوات في كل من إعزاز ومارع وصوران وأخترين والراعي والباب وقباسين وبزاعة والغندورة وجرابلس في منطقة درع الفرات. ويتجاوز عدد المستفيدين من المشروع 2000 مزارع، وتبلغ المساحة الكاملة للمشروع 500 هكتار، بمساحة 2.5 دونم لكل مزارع([10]).

كذلك يبرز في هذا الإطار جهود وحدة تنسيق الدعم من خلال مشاريعها الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي، ومن أهمها مشاريع دعم زراعة القمح، وتأمين المستلزمات الزراعية ومكافحة الأمراض الزراعية وغيرها من المشاريع الزراعية الأخرى. وقد تمكنت وحدة تنسيق الدعم من خلال إحدى مشاريعها في عام 2019 والذي استهدف 30 ألف مزارع في مدن الباب وجرابلس واعزاز وعفرين بريف حلب الشمالي، من افتتاح 33 وحدة إرشادية في شمالي سورية، وتوزيع 2660 طناً من مادة السماد الزراعي لـ 13300 مزارع، إضافة لتنفيذ 1162 زيارة حقلية للكشف المبكر عن الآفات التي تصيب المحاصيل وتقديم الإرشادات اللازمة، و121 زيارة ميدانية للكشف عن أمراض الثروة الحيوانية وتقديم التشخيص المناسب من قبل أطباء بيطريين من كوادر الوحدات الإرشادية([11]).

لكن بشكل عام يمكن القول إن الكيانات الإدارية المعنية بالإشراف على النشاط الزراعي لم تحقق تلك الفاعلية المرجوة لأسباب ترتبط بقلة عددها ومحدودية تمويلها ومزاحمة المنظمات الإغاثية العاملة في هذه المناطق على تقلد هذا الدور. مما أسهم بشكل واضح وفقاً للمعنيين بالشأن الزراعي على تشتت جهود الدعم المقدمة للفلاحين، نظراً لغياب قاعدة إحصائية موحدة للقطاع الزراعي يمكن من خلالها رسم خارطة زراعية لهذه المناطق، وبالتالي وضع خطط محددة لأدوار الفاعلين في تعافي النشاط الزراعي وتنميته.

2. منظمات الإغاثة المحلية

مع بداية وجودها في منطقة درع الفرات في عام2012، بدأت هذه المنظمات بتنفيذ العديد من البرامج الإغاثية، وكانت مشاريعها بمثابة دعامة رئيسية لتعزيز صمود السكان وتلبية احتياجاتهم الإنسانية المختلفة متضمنة المزارعين. لكن وخلال سنوات عملها في المنطقة بدا بشكل واضح افتقار غالبيتها إلى خطط تنموية شاملة للنهوض بواقع القطاع الزراعي داخلها. وتركيزها فقط على الجانب الإغاثي والإنساني، بسبب غياب الكفاءات البشرية المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة لضعف الدعم اللازم لهذه البرامج وعدم استقراره خلال هذه السنوات. لكن وبحكم طول أمد وجود هذه المنظمات في هذه المناطق، فإن ذلك أكسب كوادر هذه المنظمات الخبرات اللازمة لتنفيذ مشاريع تعافي في القطاع الزراعي، بالإضافة لبناء شبكة علاقات تراكمية متينة مع الجهات المانحة المهتمة بدعم المشاريع الزراعية. كذلك أتاح إفساح الجانب التركي المجال لهذه المنظمات بترخيص أعمالها مجال أكبر لاستقبال الدعم من المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة([12]). إلا أن غياب التنسيق والتعاون بين هذه المنظمات، وغياب جهة مركزية قادرة على ضبط نشاطها ضمن هذه المناطق كان له دور كبير في انخفاض فاعلية المشاريع الزراعية المنفذة. إلى جانب فقدان هذه المناطق لحالة الاستقرار الأمني الكامل الذي يمَّكن من تنفيذ مشاريع كبرى ومستدامة لتعافي القطاع الزراعي. أضف إلى ذلك عدم تكافؤ الدعم المقدم لتنفيذ المشاريع مع الاحتياجات الفعلية المطلوبة لإحداث التعافي المبكر في هذا القطاع.

وهناك مجموعة من المنظمات العاملة في المنطقة في الوقت الحاضر في مجال المشاريع الزراعية من أهمها مؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية ومؤسسة الشام الإنسانية ومنظمة تكافل شام الخيرية ومنظمة بنيان، وجميعها تملك برامج متقاربة تعمل على إقامة مشاريع الإرشاد الزراعي والعمل على توفير المدخلات الزراعية للمزارعين مجانا بالإضافة لتوزيع المواشي على الفئات الهشة في المجتمع. واستحداث برامج سبل عيش زراعية تتلاءم ومتطلبات السكان في هذه المناطق.

3. المنظمات الدولية

لم يكن حال المنظمات الدولية أفضل بكثير من المنظمات المحلية رغم فوارق الدعم المتاح لهما إلا أنها مازالت تفضل الحلول الإسعافية قصيرة الأجل على الانتقال إلى خطط تنموية حقيقية متذرعة بعدم تحقق الاستقرار بعد، مما أدى وفي كثير من الأحيان إلى إحجامها عن دخول هذه المناطق والاكتفاء بالتنسيق مع الشركاء المحليين، كما في بعض مشاريع سبل المعيشة والتعافي المبكر التي أقامتها منظمات UNDP و OCHA و FAO، أو حتى امتناعها بشكل كامل عن القيام بمشاريع في مناطق درع الفرات وعفرين وتحويل المشاريع إلى مناطق سيطرة النظام السوري كونها تعتبر المنطقة التي تقع تحت سيطرته ذات استقرار أكبر([13]).

بشكل عام لا يمكن إغفال الدور الذي لعبته هذه الفواعل في المنطقة خلال الأعوام الماضية، من حيث مساهمتها في تقديم الدعم لبرامج سبل العيش والتعافي المبكر التي ساهمت إلى حد ما في إعادة ترميم البنية التحتية للزراعة وإعادة إحياء هذا القطاع بعد تراجعه لسنوات، لكن لا يزال هذا الدعم دون المستوى المأمول إذا ما قورن بالاحتياجات الفعلية اللازمة لتوليد فرص العمل في القطاع الزراعي. ففي عام 2017 تم تغطية 20.5% من التمويل اللازم لتلبية احتياجات قطاع سبل المعيشة والتعافي المبكر. وفي عام 2018 تم تغطية 29.5% من التمويل اللازم، وفي عام 2019 تم تأمين حوالي 15.7%من الاحتياجات المطلوبة لهذا القطاع، بينما بلغت هذه النسبة 11.2% في عام 2020([14]).

ثانياً: العوامل المؤثرة على برامج سبل العيش الزراعية

ثمة مجموعة من العوامل التي كان لها تأثيراً هاماً في مدى نجاح برامج سبل العيش الزراعية في هاتين المنطقتين، ويمكن تصنيف هذه العوامل في ثلاث فئات تشمل البيئة المحلية الممكنة لنجاح هذه البرامج، ومدى كفاءة المنظمات المنفذة لهذه البرامج، ومدى فاعلية البرامج المنفذة بحد ذاتها.

1. البيئة المحلية

يقدر عدد السكان في منطقتي درع الفرات وعفرين وفقاً لبعض الإحصاءات بحوالي 900.000 نسمة قبل عام 2011 وفقاً للإحصاءات الرسمية الحكومية. لكن هذا العدد تضاعف ضمن هاتين المنطقتين بعد هذا التاريخ بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية نتيجة لحركات النزوح الداخلي، ويقدر العدد الحالي بحوالي (2.317.700) بينما يقدر عدد النازحين بحوالي (1.605.000) من إجمالي هذا العدد([15]). وكان من نتاج هذه الزيادة السكانية حدوث أزمة سكنية أدت إلى تفاقم في أسعار شراء وآجار العقارات، الأمر الذي مهد الطريق لحركة بيع كبيرة للأراضي الزراعية بهدف تلبية هذا الطلب الكبير على الإسكان. ونتيجة لغياب جهات حوكمية قادرة على ضبط انتشار هذه الظاهرة تحولت العديد من الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية. أضف إلى ذلك إنشاء العديد من مخيمات النزوح الداخلي على الأراضي الزراعية بسبب الحاجة لتوطين النازحين، واستغلال ملاك الأراضي لحاجة النازحين للسكن وفرضهم رسوم آجار مرتفعة على استخدام أراضيهم([16]).

فيما يتعلق بمقومات البنية التحتية اللازمة لتنفيذ البرامج الزراعية، يمكن القول إن منسوب المياه اللازمة للزارعة يعد جيد إلى حدٍ ما خاصة أن غالبية الأراضي الزراعية مستثمرة بمحاصيل بعلية تقدر نسبتها بـحوالي 46% من نسبة الأراضي المزروعة في منطقة درع الفرات([17])، في حين أن ما يقرب من نسبة 80% من الأرضي الزراعية في منطقة عفرين مزروعة بأشجار زيت الزيتون التي لا تتطلب كميات كبيرة من المياه([18])، بينما تقدر نسبة الأراضي الزراعية المروية بـ 15%([19]). لكن الآثار السلبية التي خلفتها العمليات العسكرية في هاتين المنطقتين على البنية التحتية للمياه بما فيها قنوات الري والآبار الجوفية، ألجأت بعض المزارعين لحفر المزيد من الآبار الجوفية عبر الحفر العشوائي لتعويض حاجاتهم من المياه التي يقدر عددها بحوالي 5952 بئر([20]). الأمر الذي حمل العديد من التداعيات السلبية على منسوب المياه الجوفية في هذه المناطق وما سيسببه من الجفاف المحتمل لهذه الموارد المائية الجوفية([21]). ومما فاقم أيضاً من نقص الموارد المائية للزراعة قلة الوقود المتوافر في الأسواق وارتفاع أسعاره إلى جانب عدم توفر الكهرباء في العديد من المناطق الزراعية، والتي كان لها تأثير كبير على المحاصيل المروية التي أحجم الكثير من المزارعين عن زراعتها، إلى جانب تأثير ذلك أيضا على تربية الثروة الحيوانية كالمداجن والمباقر([22]).

في جانب النقل، تعاني الطرقات الزراعية في هذه المناطق من تدهور بنيتها التحتية نتيجة عدم صيانتها لفترات طويلة مما أثر على نقل المحاصيل الزراعية بين مدن وبلدات هذه المناطق([23]). ومن جانب آخر تشهد بعض هذه الطرقات ظروف غير آمنة لنقل المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار ظاهرة الإتاوات سواء من قبل بعض العناصر في الفصائل العسكرية أو من قبل بعض الأفراد الخارجين عن القانون في بعض هذه المناطق.

أما فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج الزراعي، فيمكن القول إن هذه المدخلات متوفرة إلى حداً ما، مع الجهود التي تبذلها كل من المجالس المحلية والمنظمات والجهات ذات الصلة. حيث تم العمل على تأمين الأسمدة والبذور بأسعار مدعومة تتناسب مع قدرات وإمكانات المزارعين، أضف إلى ذلك وجود سلاسل توريد زراعية جيدة، نظراً لقرب هذه المناطق من الحدود التركية وتوفرها في السوق المحلية. إلا أن غياب جهات رقابية فاعلة تشرف على استيراد المدخلات الزراعية خصوصاً البذار والمبيدات، سمح لبعض التجار من ضعاف النفوس بإدخال نوعيات رديئة من البذار ذات مردود إنتاجي منخفض.

تتجسد المشكلة الأبرز التي يواجهها القطاع الزراعي في هذه المناطق في عدم قدرة المزارعين على تصريف محاصيلهم. وتكمن أهم أسبابها في عدم وجود تناسب بين العرض والطلب على بعض المحاصيل الزراعية ضمن هذه المناطق، وبالتالي ضرورة إيجاد أسواق خارجية لتصريف الفائض عن الطلب المحلي([24]). كذلك يعد تصريف هذه المحاصيل من الصعوبة بمكان سواء إلى مناطق سيطرة النظام أو إلى مناطق الإدارة الذاتية لتبقى هذه المحاصيل رهن إشارة الحصول على الموافقة التركية لتوريدها إلى داخل حدودها. أضف إلى ذلك تحكم التجار المحليين بأسعار هذه المحاصيل وفرضها على المزارعين بشكل لا يتناسب مع الكلفة والجهد والمبذول لإنتاجها، مما أدى في كثير من الأحيان إلى عزوف شريحة من المزارعين عن زراعة أرضهم في ظل هذا الواقع. أما فيما يتعلق بالثورة الحيوانية فهي الأخرى تواجه العديد من التحديات في هذا السياق وعلى رأسها تفشي ظاهرة تهريب الثروة الحيوانية من هذه المناطق([25])، وارتفاع أسعار العلف والمواد اللازمة للعناية بالماشية، إلى جانب ذلك أثر استيراد اللحوم والدواجن بشكل كبير على المنتج المحلي. الأمر الذي ساهم في تدهور الثروة الحيوانية في هذه المناطق.

في هذا السياق كان لتواجد الفصائل العسكرية في هاتين المنطقتين تأثيراً واضحاً من حيث السلوكيات التي يقوم بها البعض من عناصر هذا الفصائل، والتي برزت بشكل واضح في منطقة عفرين من خلال قيامهم بالتعدي على المحاصيل الزراعية عبر فرض الإتاوات والرسوم على المزارعين وقيام البعض منهم باستلاب بعض الحقول الزراعية([26])، إلى جانب قيام البعض منهم بقطع أشجار الزيتون وبيعها كحطب في ظل ارتفاع أسعار الوقود في فصل الشتاء([27]). على الرغم من إصدار تعميمات عديدة من قادة هذه العناصر للحد من هذه التجاوزات([28])، إلا أن الكثير من هذه التعميمات لم يطبق بشكل فاعل. وبالتالي تشكل هذه الظاهرة أحد الجوانب المعيقة لتعافي القطاع الزراعي مع ضرورة قيام الجهات الحوكمية في هذه المنطقة بالتنسيق مع قيادات الجيش الوطني للحد من هذه التجاوزات. ومن جانب آخر لم يسجل بشكل عام قيام هذه الفصائل بعرقلة تنفيذ برامج سبل العيش الزراعية أو التدخل في تحديد المستفيدين منها، مع وجود بعض الحالات الفردية. أضف إلى ذلك ان هذا الدور السلبي لم يقتصر على العسكريين، حيث يقوم بعض النازحين من سكان المخيمات بالتعدي على الأراضي الزراعية ومحاولة الاستيلاء عليها وسرقة المحاصيل وغيرها من الممارسات الأخرى.

2. المنظمات المنفذة للمشاريع

برز نشاط المنظمات السورية العاملة في هذه المناطق منذ تحررها، وكان نشاطها متمركزاً بشكل أساسي على الإغاثة نظراً للحاجة الماسة التي ألمت بسكان هذه المناطق إبان تحررها. فكان لزاماً مد يد العون لمساعدة السكان لتجاوز الآثار السلبية للنزاع عبر حملات الإغاثة بمختلف أنواعها. لكن استطالة النزاع في سورية وغياب أفق واضح لانتهاءه خلال الأعوام الماضية حملَ بعض هذه المنظمات للانتقال تدريجياً للتركيز على تنفيذ بعض البرامج التنموية بموازاة برامج الإغاثة، علها تسهم في إحداث التعافي المبكر وتمَّكن السكان المحليين والنازحين بالاعتماد على ذواتهم لكسب رزقهم. بعد أن أصبحت ثقافة الاعتماد على الإغاثة إحدى السمات البارزة في هذه المناطق. ويأتي هذا التوجه أيضاً في ظل تناقص التمويل الدولي المقدم من الجهات المانحة وضرورة إيجاد سبل عيش مستدامة للمواطنين ضمن هذه المناطق التي تمتاز بكون غالبية سكانها من المنخرطين في القطاع الزراعي.

وعليه ومع تقلد المنظمات لهذا الدور التنموي كان هناك اهتماماً ملحوظاً من قبلها في تطوير كوادرها البشرية العاملة في هذه المناطق وتأهيليها بما يتناسب ومتطلبات تنفيذ المشاريع الزراعية لضمان نجاحها واستدامتها. حيث أقامت العديد من هذه المنظمات الورش والتدريبات لتأهيل كوادرها من أبناء هذه المناطق والذي أسهم بشكل كبير في تطوير قدراتهم وإمكانياتهم التي انعكست على نجاح تنفيذ برامجها التنموية في القطاع الزراعي. أضف إلى ذلك قيام هذه المنظمات بتصميم هذه البرامج بما يتناسب والسياق المحلي لضمان قبولها مجتمعياً وتلقيها الدعم اللازم من قبل الفواعل المحليين لضمان نجاحها واستدامتها. وقد عملت هذه المنظمات كذلك على تنفيذ العديد من التدريبات للمستفيدين من مشاريعها والتي ساهمت بشكل كبير في خلق الوعي الجيد لديهم في كيفية الاستفادة منها وضمان استدامتها. وبالتالي شكلت هذه التدريبات حافزاً لدى السكان المحليين للتقدم للاستفادة من المشاريع الزراعية المقدمة في هذا الإطار وحرصهم على العمل ضمن الخطط التي تتضمنها هذه البرامج. ومن بين الأمثلة على هذه المشاريع ما قامت به مؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية عبر تنفيذها لمشروع سبل العيش في القطاع الزراعي تم من خلاله توزيع عدد من رؤوس الماشية على المستفيدين مع تقديم التدريب اللازم وتأمين الأعلاف والعناية البيطرية، وقد تبين للمؤسسة بعد تنفيذ المشروع أن حوالي 80% من المستفيدين قد حافظوا على الأصول التي تم منحها لهم وقيامهم بالاعتماد عليها كمصدر دخل رئيسي([29]).

وقد حفّز هذا الأمر بعض المنظمات الدولية ذات الصلة على دعم الخطوات التي انتهجتها المنظمات المحلية في هذا المسار، عبر تدعيم إمكاناتها المادية والفنية لتسريع الانتقال من تقديم برامج الإغاثة الطارئة إلى التنفيذ التدريجي لمشاريع التعافي المبكر في القطاع الزراعي. إلا أن هذا الدعم لم يرتقِ إلى مستوى الحاجة الفعلية للعاملين في هذا القطاع، وبشكل لا يتناسب ومستوى المشاريع المطلوب تنفيذها لإحداث تعافي مبكر حقيقي ضمن هذه المناطق. حيث تتسم غالبية المشاريع الزراعية المنفذة بصغر حجمها وقلة عدد المستفيدين منها وعدم مراعتها للاحتياجات الفعلية للمزارعين. ويلاحظ أن معظم هذه المشاريع ماتزال تنفذ وتدار بذات العقلية الإغاثية، فالمستهدفون في أغلب المشاريع إما أن يحصلوا على قسائم شرائية للمدخلات الزراعية أو يتم توزيعها بشكل مباشر كسلل زراعية على شكل منح وهبات. وكان من الأجدر أن يتم العمل على حل مشكلات المزارعين بشكل شامل، ثم الانتقال إلى تأسيس كيانات زراعية داعمة تقدم المساعدة للمزارعين على شكل قروض تسترد بعد حصاد المحصول، مما يؤدي بداية إلى حصر المستفيدين بالدعم المقدم بالأكثر حاجة وتضرراً، ثم الانتقال إلى تحميل المسؤولية للمزارعين وبالتالي دفعه للعمل بجد أكبر حتى يتمكن من تسديد هذه القروض.

3. فاعلية البرامج المنفذة

يمكن تقسيم البرامج التنموية المنفذة في القطاع الزراعي ضمن هذه المناطق إلى نوعين، يقوم النوع الأول منها على تمليك المستفيدين مفاتيح العمل وتطوير مهاراتهم من حيث رفع السوية المعرفية بطرق الزراعة والسقاية والعناية البيطرية للحفاظ على الأصول الموجودة، بالإضافة لإنمائها عن طريق تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الأراضي المزروعة. أما النوع الثاني فيقوم على المشاريع التي تزود المستفيدين منها بالمدخلات الزراعية، وهي غالباً ما تكون ذات تأثير محدود زمنياً، حيث أنها تعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة في موسم محدد فيعود بالفائدة المادية على المستفيد، لكن مشكلة عدم ثبات قيمة العملة وارتفاع أسعار المحروقات بشكل دائم يحرم المستفيدين من توظيف الفائض المالي المحقق في المواسم القادمة، مما يحد من استدامة المشاريع التي تنفذ بهذا الشكل.

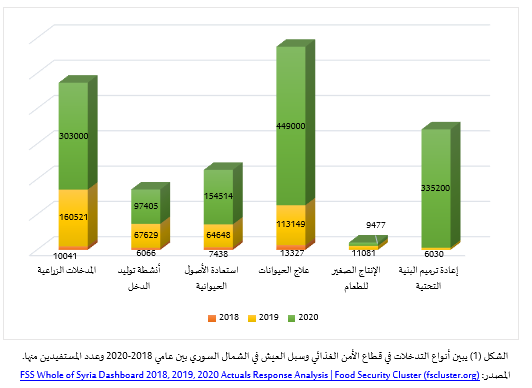

أما من ناحية الملاءمة بالنسبة للمشاريع الزراعية المنفذة في هذه المناطق، فلم تكن المشكلة في إشراك المستفيدين في هذه المشاريع عند دراسة احتياجات المنطقة بهدف إكسابها المرونة اللازمة لتكون ملائمة لاحتياجات القطاعات المنفذة ضمنها، بغض النظر عن حجمها كبيراً كان أم صغيراً. لكن تكمن المشكلة في أنه عادة ما يتم الضخ المالي للمشاريع في أوقات متقاربة فيحدث نشاط كبير في السوق المحلي على حساب أوقات أخرى يكون فيها التمويل ضعيفاً مما يسبب ركود عام في هاتين المنطقتين. إلا أنها ورغم كل الجهود المبذولة لإنجاحها فما تزال دون المأمول، كونها تدار بنفس العقلية الإغاثية، ولم تُطرح خطة تنموية شاملة قادرة على توليد مؤسسات زراعية إشرافية تعمل باستدامة ولا تتأثر بتقلبات الدعم الموجه وغير المستقر، وقد أدى عدم الاستقرار هذا إلى جعل هذه المشاريع محدودة التأثير وذات شروط صعبة التحقيق للاستفادة منها. مما وضع الجهات المنفذة أمام خيارين صعبين فإما تلبية كامل احتياجات عدد صغير من المستفيدين، أو تلبية جزئية بسيطة للاحتياجات المطلوبة مقابل تحقيق أكبر عدد من المستفيدين، فحتى عام 2020 لم تغطي هذه البرامج بأفضل الحالات أكثر من 25% من الاحتياجات([30]). ويبين الشكل (1) حجم التدخلات في قطاع سبل العيش والأمن الغذائي في الاستجابة الإنسانية لسورية بين عامي 2018 و2020. وعدد المستفيدين من هذه التدخلات خلال هذه الأعوام.

لقياس مدى تأثير برامج سبل العيش الزراعية وفقاً للفئات المستهدفة بها ومدى قدرتها على تلبية احتياجات كل فئة من هذه الفئات، فقد حدد منظمة الأمم المتحدة ثلاث فئات رئيسية للمستفيدين من هذه البرامج([1]). ووفقاً لهذه التصنيفات يمكن عرض ما قامت به المنظمات من خلال برامجها لدعم القطاع الزراعي في منطقتي درع الفرات وعفرين. فقد عملت بعض المنظمات على تنويع الأنشطة التي تقوم بها من خلال برامجها، بحيث تستهدف النازحين الذين لا يملكون المقدرة على زراعة الأراضي لعدم امتلاكهم لها أو لعدم وجود الخبرة الكافية عن طريق إنشاء برامج النقد مقابل العمل. كذلك تم تقديم ورشات تدريبية حول بعض الجوانب المرتبطة بالنشاط الزراعي للمساعدة على توليد الدخل مثل تربية النحل وزراعة الفطر في المنزل وصنع الألبان والأجبان منزلياً. ومن ثم تقديم الأدوات اللازمة للانطلاق بهذه المشاريع الصغيرة، بحيث يؤمن المستفيد من هذه البرامج الحد الأدنى من الدخل للاستغناء عن المساعدات الإغاثية. وقد أمنت هذه البرامج وبشكل مباشر حوالي 11600 فرصة عمل في عام 2018، وحوالي 18350 فرصة عمل في عام 2019([2]). بالإضافة لإسهامها في تخفيف نسبة البطالة بشكل غير مباشر، فطبيعة الأنشطة الزراعية تعطي إمكانية للمزارعين المستفيدين من تشغيل عمال إضافيين في أراضيهم بسبب زيادة الإنتاج في المساحات المزروعة الناتجة عن الدعم بالمدخلات الزراعية اللازمة.

إلى جانب ذلك فقد ساهمت هذه البرامج في تخفيف معدل الفقر من خلال القيام بمشاريع تستهدف ذوي الدخل المحدود من المزارعين ومالكي الثروة الحيوانية لتمكينهم اقتصادياً ومنع تدهور أصولهم الإنتاجية. ومن بين هذه المشاريع مشروع دعم أصحاب رؤوس الماشية ممن لا يملكون المقدرة على الاحتفاظ بأصولهم الإنتاجية في الأوقات التي ترتفع فيها أسعار الأعلاف واللقاحات، وقد استفاد من هذه البرامج في عام 2018 حوالي 2050 أسرة، وفي عام 2019 حوالي 16930 أسرة([3]). وكون النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعد النشاط الاقتصادي الأول في منطقة درع الفرات وعفرين فإن أي دعم مقدم لهذا القطاع بمختلف أشكاله يؤدي بشكل غير مباشرة إلى دعم السوق المحلية وتنشيط دورة الإنتاج.

توصيات ختامية

يعكس الواقع الزراعي الذي تعيشه مناطق الشمال السوري خلال الأعوام الماضية بشكل عام بعض الدلائل التي تؤشر لوجود حركية تعافي مبكر ضمن القطاع الزراعي. ومع تباين مستوى التدخلات التنموية لدعم حركية التعافي المبكر، يبدو من المهم تحليل واقع هذه التدخلات وقياس أثرها على المجتمعات المحلية ضمن هذه المناطق. ووفقاً لذلك حاولت هذه الورقة الإضاءة على إحدى هذه التدخلات وهي برامج سبل العيش الزراعية، عبر استعراض واقع هذه البرامج ومستوى الفاعلية المتحققة منها خلال الأعوام الماضية، وإبراز أهم المعوقات التي حدت من فاعليتها، إلى جانب الإضاءة على أهم الفواعل الرئيسيين ذوي الصلة بهذه البرامج.

تعكس المؤشرات المرتبطة ببرامج سبل العيش الزراعية في منطقتي درع الفرات وعفرين أن هناك جملة من التحديات يبرز في مقدمتها عدم وجود كيانات حوكمية متخصصة بالجانب الزراعي وهو ما أفقد فاعلية الكثير من البرامج المنفذة ضمن هذه المناطق. أضف إلى ذلك أن هذه البرامج لم ترق إلى المستوى الاستراتيجي الذي يمكن القطاع الزراعي من التعافي بشكل أكبر لأسباب ترتبط بضعف التمويل وعدم استدامته، وغياب التنسيق الكامل بين الكيانات المسؤولة عن النشاط الزراعي في هذه المناطق. أضف إلى ذلك غلبة التماثل في نوعية المشاريع الزراعية المنفذة مما يقلل من الأثر المرجوة منها. وكذلك شيوع حالة عدم الاستقرار الأمني الكامل الذي تشهده هذه المناطق والذي أضعف من قابلية الجهات الممولة من تنفيذ مشاريع استراتيجية كبيرة لتعافي القطاع الزراعي.

وبناءً على ما سبق، فإن نجاح عملية التعافي المبكر في القطاع الزراعي في هاتين المنطقتين يعتمد في جانب كبير منه على وجود جهة متخصصة تكون قادرة على تشخيص مقومات واحتياجات هذه المناطق بشكل دقيق، بحيث يتم وضع خطط تعافي تتلاءم والسياق المحلي عبر تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتفعيل الدعم المقدم من الخارج بما يخدم تنفيذ هذه الخطط على شكل برامج زراعية مفصلة ومتناسبة مع هذا السياق بالتعاون والتنسيق مع الجهات الدولية الداعمة. أضف إلى ذلك ضرورة العمل على خلق نوع من التكامل والتوازن بين التدخلات التنموية الموجهة للقطاع الزراعي من قبل المنظمات المنفذة. بحيث يتم تعظيم الفائدة من هذه التدخلات عبر الحفاظ على مستوى الأمن الغذائي الملائم، ورفع مستوى دخل العاملين في القطاع الزراعي واستدامته، وتذليل جميع المشكلات المرتبطة بسلسة القيمة ذات الصلة بالنشاط الزراعي.

([1]) تمثل التصنيفات التالية التصنيفات الثلاث الرئيسية ويتفرع عنها مجموعة من الفئات الفرعية:

- المزارعين المحليين: ممن يملكون أراضيهم الزراعية ويقسمون إلى ثلاث فئات بحسب مساحة الأراضي والتي أقلها 5 دنم، وعادة يتم استهدافهم بالبرامج الخاصة بالدعم بالمدخلات الزراعية من بذار صيفية وشتوية بالإضافة للأسمدة والمبيدات الحشرية والآلات الزراعية اللازمة للحصاد بالإضافة لبع البرامج التدريبية الخاصة بالإرشاد والتوجيه الزراعي.

- غير المزارعين ممن يمتلكون حيازات زراعية صغيرة لا تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع، ويتم استهدافهم بالمقام الأول بالورشات التدريبية والارشاد الزراعي حول الزراعة العضوية والتسميد والاستخدام الفعال لمياه السقاية ويتبعها توزيع كميات مناسبة من المدخلات الزراعية الأولية لتصبح حيازاتهم الزراعية منتجة بالإضافة لمشاريع توزيع الدواجن بما لا يزيد عن 15 دجاجة مع أعلاف وأدوية تكفي لمدة 4 أشهر.

- النازحين غير المزارعين ممن لا يملكون حيازات زراعية أو مواشي: ويتم استهدافهم عادة بالبرامج التدريبية حول تربية والمواشي والدواجن.

([2]) Syria Humanitarian Response Plan 2018, 2019, OCHA: https://rb.gy/rcrw3q

([1]) مقابلة هاتفية أجريت مع مسؤول برامج سبل المعيشة والتعافي المبكر في مؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية بتاريخ: 28/09/2020.

([2]) آلت هاتين المنطقتين للنفوذ التركي إثر عملية درع الفرات في عام 2017، والتي سميت المنطقة باسمها وشملت كل من مدن اعزاز والباب وجرابلس والراعي واخترين ومارع والتي بلغت مساحتها 2692 كم2، إلى جانب عملية غصن الزيتون في عام 2018 للسيطرة على منطقة عفرين والتي تبلغ مساحتها 2055كم2.لكن لا تزال هذه المناطق تشهد بعض عمليات التفجير والاغتيالات، من قبل جهات ذات صلة بقوات سورية الديمقراطية ونظام الأسد وبعض الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" في المنطقة. ويعزى عدم الاستقرار الأمني في جزء كبير منه إلى ضعف الجهات المسؤولة عن القطاع الأمني سواء من حيث التجهيزات اللوجستية أو من حيث الكوادر المؤهلة.

([3]) مجلس محافظة حلب الحرة، غرفة زراعة منطقة درع الفرات.

([4]) مجلس محافظة حلب الحرة، غرفة زراعة منطقة غصن الزيتون.

([5]) حسين الخطيب، الزراعة في الشمالي السوري تشهد تحسناً بعد سبع عجاف، موقع نون بوست، 16-04-2019: https://rb.gy/vakrcx

([6]) يبلغ عدد المجالس المحلية في منطقة درع الفرات 10 مجالس، في حين يبلغ عددها في منطقة عفرين 7 مجالس. ويتبع لكل منها مجالس فرعية تتلقى الدعم منها ويتصدر مجلس مدينة الباب قائمة المجالس الأكثر نشاطا من حيث الدعم المقدم، وكان بداية ظهور هذه المجالس في عام 2012.

([7]) محمد العبدالله، المقاربة التركية للتعافي الاقتصادي المبكر في سورية: دراسة حالة منطقة درع الفرات، في كتاب: التعافي الاقتصادي في سورية: خارطة الفاعلين وتقييم السياسات الراهنة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 25-09-2019: https://bit.ly/3oyi1GI

([8]) مقابلة أجريت مع مسؤول برامج سبل العيش والأمن الغذائي في مؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية، مرجع سابق.

([9]) يمكن الاطلاع على نموذج من بعض المشاريع التي نفذتها المؤسسة عبر الرابط: https://rb.gy/a5adz4

([10]) يحظى المشروع بدعم من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، وتبلغ مدته 18 شهراً ويتم بموجبه تسليم المزارعين المستهدفين في مناطق عمل المشروع بذور خضراوات، وسماد كيميائي عضوي، وبكرات ري بالتنقيط، ونايلون ملش، ومبيدات حشرية وفطرية، وأقفاص بلاستيكية لجني المحصول. فيما يُجري عدة مهندسين جولات على الأراضي، لتقديم الخدمات الإرشادية وتبادل الخبرات بين الفنيين والمزارعين وتقديم النصائح. المرجع:

ثائر المحمد، مشاريع دعم الزراعة شمالي سوريا وانعكاساتها على الفرد والمجتمع، موقع تلفزيون سوريا، 11-06-2021: https://rb.gy/rg9zir

([11]) ثائر المحمد، نفس المرجع السابق.

([12]) محمد العبدالله، المقاربة التركية للتعافي الاقتصادي المبكر في سورية: دراسة حالة منطقة درع الفرات، مرجع سابق.

([13]) محمد العبدالله، تنمية سبل العيش في المناطق السورية المحررة: دراسة تحليلية، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 17-12-2015: https://bit.ly/3hDKold

([14]) Syria Humanitarian Response Plan, 2017: https://fts.unocha.org/appeals/526/summary

([15]) Humanitarian Response, IDPs Tracking, August 2020, OCHA: https://rb.gy/9m7iwh

([16]) محمد العبدالله، واقع سبل العيش في مخيمات النزوح: دراسة حالة في مناطق الشمال السوري، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 07-11-2018: https://bit.ly/3v0QOyA

([17]) مجلس محافظة حلب الحرة، غرفة زراعة منطقة درع الفرات، احصاءات 2020.

([18]) مقابلة أجراها الباحث مع مدير برنامج سبل العيش والأمن الغذائي في مؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية، مرجع سابق.

([19]) عفرين خمس سنوات من التنمية الاقتصادية، مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، 14/02/2019: https://rb.gy/01dif4

([20]) مجلس محافظة حلب الحرة، غرفة زراعة منطقة درع الفرات وعفرين، احصاءات 2020.

([21]) زينب مصري وصالح ملص، أزمة مياه في سوريا.. من يدفع الثمن، جريدة عنب بلدي، 20/09/2020: https://rb.gy/02r9q8

([22]) المداجن في ريف حلب الشمالي ودور المعابر، قناة حلب اليوم، 05/10/2019: https://rb.gy/faawto

([23]) الطرق الرئيسية في ريفي حلب الشمالي الشرقي، قناة حلب اليوم، 29/06/2019: https://rb.gy/fg2q6m

([24]) الزراعة في إعزاز.. تحديات وصعوبات، قناة حلب اليوم، 10/7/2019: https://rb.gy/lcx9yw

([25]) معتصم الطويل، مهنة رائجة… تهريب الأغنام من مدن الشمال إلى مناطق النظام، موقع الحل، 19/07/2019 https://rb.gy/ulxg7h

([26]) انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا في عفرين بين النهب والإتاوات، مؤسسة The Levant ،10/10/2019: https://rb.gy/wevrdd

([27]) جانو شاكر، بعد أشجار الزيتون القطع الجائر يطال الغابات الحراجية في عفرين، موقع الحل، 16/03/2020: https://rb.gy/cjeasy

([28]) محلي عفرين يصدر قرارا بمنع قطع الأشجار وبيعها، موقع زيتون، 1/10/2020 https://rb.gy/wndqu1

([29]) مقابلة هاتفية أجريت مع مسؤول برامج سبل المعيشة والتعافي المبكر في مؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية، مرجع سابق.

([30]) مقابلة هاتفية أجراها الباحث مع منسق برامج سبل العيش في منظمة تكافل شام بتاريخ: 23/09/2020.

زيارة مجلس محافظة حلب الحرة

خلال زيارتهم للداخل السوري؛ أجرى مركز عمران للدراسات الاستراتيجية زيارة لمجلس محافظة حلب الحرة والتقوا برئيس مجلس المحافظة والأمين العام للمجلس.

حيث تركز النقاش حول جهود مجلس المحافظة في التواصل مع المجالس المحلية ومحاولة توحيد اجراءات عمل المجالس المحلية ضمن إطار مرجعي.

التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق المعارضة خلال النصف الثاني من 2020

ملخص تنفيذي

- خلال فترة الرصد، تم تنفيذ 812 مشروعاً ونشاطاً في مناطق المعارضة بالشمال، ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، بارتفاع عن النصف الأول بنسبة 77% أو بواقع 355 مشروعاً.

- استحوذ قطاع التجارة على النسبة الأكبر للمشاريع المنفّذة بواقع (193 مشروع) ثم قطاع المياه (165مشروع) ويليه كلاً من قطاع النقل والمواصلات (154 مشروع) وقطاع النزوح الداخلي بواقع (119 مشروع).

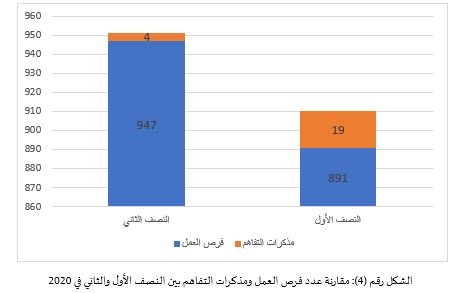

- يلحظ التقرير عدة قضايا منها ارتفاع الأعمال المنفّذة في إدلب وريفها بواقع 55% لإدلب (455 مشروع) مقارنة بالمشاريع المنفذة في حلب وريفها بواقع 45% (367 مشروع)؛ بالإضافة إلى استمرار التعاون والتنسيق بين المجالس المحلية والمنظمات العاملة حيث تم عقد عدة مذكرات تفاهم نذكر منها بناء مشفى في مدينة صوران، ودعم مزارعي الحبوب بالأسمدة المركبة وبذار الشعير في أخترين. كما تلمس التقرير ارتفاع فرص العمل التي تركز معظمها في القطاع الطبي وقطاع النزوح الداخلي لتنفيذ أعمال متعلقة بالمخيمات والبنية التحتية الخاصة بها. حيث تم تسجيل 947 فرصة عمل معظمها عقود مؤقتة بين 6 – 12 شهر.

- تظهر حركة المشاريع المنفّذة في المناطق التي يرصدها التقرير عدة نقاط قوة وأخرى ضعف؛ ومن نقاط القوة نذكر تركيز المجالس المحلية على استجرار الكهرباء للمناطق التي لم تصلها بعد، بالإضافة إلى تأهيل الكثير من الساحات والطرقات الرئيسية الفرعية والأسواق؛ أما فيما يرتبط بنقاط الضعف فأبرزها اعتمادية حركة التعافي المبكر في المنطقة على المنظمات المحلية والأجنبية واكتفاء المجالس بحكم ميزانياتهم المالية الضعيفة بلعب دور الوسيط والتعاون ووضع اسم المجلس المحلي في تنفيذ المشاريع.

- يوصي التقرير بجملة من الاجراءات والسياسات كوضع خطط استراتيجية تركز على مشاريع وقطاعات لم تحظَ باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، فيمكن للمجالس المحلية العمل على توجيه الأموال إلى قطاع التمويل وتشجيع مشاريع "المال مقابل العمل" وتمويل مشاريع تجارية صغيرة ومشاريع الحرف اليدوية والصناعات الخفيفة والوسيطة. وعقد شراكات مع رجال أعمال ومؤسسات ربحية لتأسيس شركات استثمارية وفق عقود استثمارية خاصة أو وفق عقود (إنشاء، تشغيل، نقل) في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والخدمات على رأسها الكهرباء والمياه والاتصالات، تعنى بتقديم وتوفير المنتج والخدمة للمنطقة.

حول التقرير: المنهجية والأدوات

يحاول تقرير التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق المعارضة في مدن وبلدات "درع الفرات"، و"عفرين"، ومحافظة إدلب استكمال ما بدأه منذ النصف الثاني لعام 2018 عبر رصد نشاطات الفاعلين من مجالس محلية ومنظمات خلال النصف الثاني لعام 2020 بين تموز وكانون الأول. ويهدف التقرير لتشخيص وفهم ثلاث أذرع ضمن التعافي الاقتصادي المبكر وهي:

- حركية النشاطات والأعمال المنجزة في المنطقة المحددة وبالتالي قياس تطور الاقتصادات المحلية ومقارنة المناطق والقطاعات مع بعضها البعض؛

- قدرة الفواعل على إيجاد بيئة آمنة للعمل والاستثمار تؤدي إلى خلق فرص عمل والقيام بأعمال ونشاطات متنوعة وتحريك الطلب المحلي؛

- قدرة المجالس المحلية على لعب دور حوكمي وتوقيع مذكرات تفاهم مع الشركات والمنظمات تسهم في رفد عملية التعافي المبكر بالنشاطات اللازمة.

وتتشكل أهمية هذا التقرير من قدرته على تشخيص حركة الانجاز في المشاريع الاقتصادية والتنموية المنفذة بعموم المناطق التي يتم رصدها وتقييم إيجابياتها وسلبياتها مما يشكل دافعاً وإسهاماً لصنّاع القرار والفواعل لتوجيه الدعم وسد الثغرات في القطاعات الاقتصادية وأماكن تحظى بدعم أكثر من غيرها.

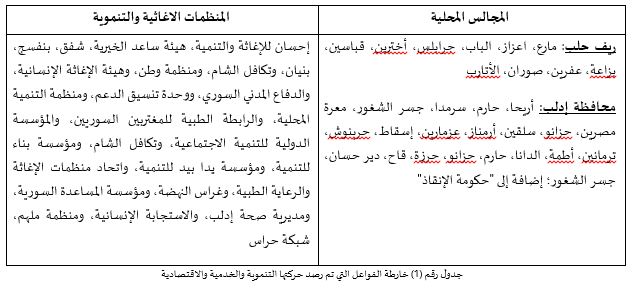

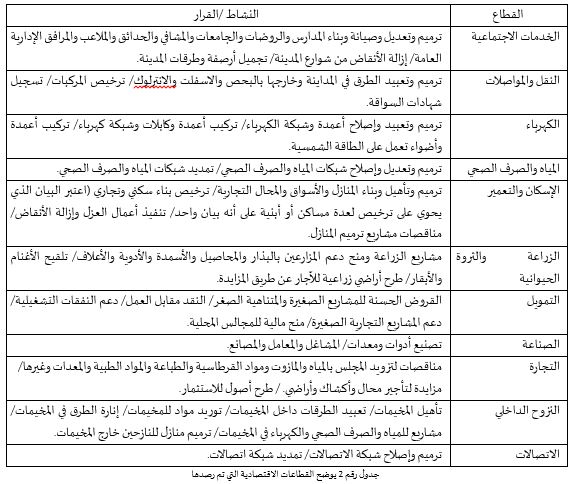

اعتمد التقرير خلال عملية الرصد في تركيزه على المدن الرئيسية والبلدات التي شهدت نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً، ووفقاً للتصنيف الصناعي المعياري الدولي المبين في الجدول رقم (2)، كما تم الاعتماد على المعرّفات الرسمية للمجالس المحلية والمنظمات العاملة على "فيس بوك" و"تليغرام" وتسجيل نشاطاتها وتقاريرها الدورية الموضحة بالجدول رقم (1)، وفق معادلة رصد مضبوطة تؤمن القدرة على تحليل البيانات وفق مستويين، المستوى الأول مستوى القطاعات الاقتصادية والثاني وفقاً للمستوى المناطقي.

يوضح الجدول أدناه خارطة الفواعل التي يرصد التقرير أنشطتها التنموية والخدمية والاقتصادية

كما يظهر الجدول أدناه القطاعات ونوعية النشاطات/ القرارات المرصودة:

إضافة إلى تأزّم الأوضاع العسكرية في إدلب يُسهم في تهديد عملية التعافي المبكر وتأخير تنفيذ المشاريع أو إيقافها، يواجه التقرير جملة من الصعوبات من بينها عدم توفر مؤسسة إحصائية في المنطقة تجمع البيانات والمعلومات المطلوبة وهو ما يحيل إلى صعوبة جمع المعلومات والتوجس من إنقاص شيئاً منها؛ وعدم تسجيل المجالس المحلية كافة الأعمال والنشاطات التي قامت بها على معرّفاتهم الرسمية، أو عدم توضيح تلك النشاطات بشكل مفصّل لدى نشره. ناهيك عن عدم توفر أي بيانات تغطي أعمال ونشاطات القطاع الخاص في المنطقة، ويعود هذا لعدة أسباب من بينها: هشاشة الوضع القانوني والمالي في المنطقة بشكل لا يحفز رأس المال على المغامرة، وعدم الاستقرار على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي الذي يدفع هو الآخر في انخفاض شهية رجال الأعمال لتأسيس أعمال، وانخفاض وتيرة فتح أعمال ونشاطات تتبع للقطاع الخاص بشكل ملحوظ.

أولاً: مؤشرات التعافي الاقتصادي المبكر في النصف الثاني من عام 2020

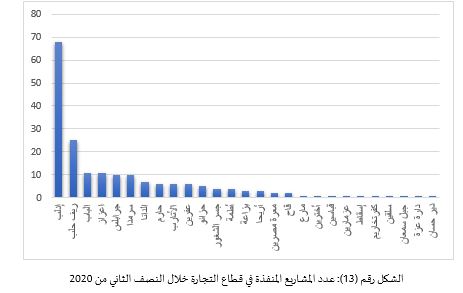

تم تنفيذ 812 مشروعاً ونشاطاً في مناطق المعارضة بالشمال، ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، بارتفاع عن النصف الأول بنسبة 77% أو بواقع 355 مشروعاً. وحسب الشكل رقم (1) فإن النسبة الأكبر للمشاريع المنفّذة كانت ضمن قطاع التجارة (193 مشروع) وقطاع المياه (165مشروع) وقطاع النقل والمواصلات (154 مشروع) وقطاع النزوح الداخلي جاء في المرتبة الرابعة بواقع (119 مشروع) وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية خامساً (56 مشروع).

ارتفعت الأعمال المنفّذة في إدلب وريفها كما يظهر في الشكل رقم (2) بواقع 55% لإدلب (455 مشروع) على المشاريع المنفّذة في حلب وريفها بواقع 45% (367 مشروع)، وهي المرة الأولى منذ بدء رصد نشاطات التعافي المبكر في المنطقة قبل عامين، ويُعزى هذا الارتفاع إلى كثرة مشاريع النزوح الداخلي والمياه والتجارة في محافظة إدلب بالأخص في مدينة إدلب والدانا وسرمدا وأطمة.

وبشكل أكثر تفصيلاً يُظهر الشكل رقم (3) توزع المشاريع على المناطق المرصودة حيث حلّت إدلب في المرتبة الأولى في المؤشر كما كانت خلال النصف الأول، وجاءت مدن الدانا والباب واعزاز في المراتب الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.

فيما يخص القرارات التي اتخذتها المجالس المحلية في القطاعات المرصودة، يفيد هذا المؤشر معرفة حجم ما تصدره المجالس من تشريعات وقرارات وتعميمات والدور التشريعي الذي تلعبه المجالس في مأسسة العمل وضبط آليات العمل فيها، وقد بلغت عدد القرارات في هذه الفترة 22 قراراً وتعميماً في كافة القطاعات، ومن بين أبرز القرارات التي اتخذتها المجالس المحلية خلال هذه الفترة: إيقاف خدمة النت الهوائي في عدة مدن كما حصل في مدينتي الباب وبزاعة واستجرار خدمة النت من تركيا عبر كبل ضوئي؛ والقرار الثاني تسعير المواد التموينية مثل الخبز والغاز والبضائع والأدوية والخدمات مثل بدلات الإيجار بالليرة التركية واعتمادها عملة التسعير الرسمية في الأسواق المحلية ومراقبة التجار والأسواق في تنفيذ القرار في إدلب وحلب؛ والقرار الثالث منع دخول مواد الاسمنت بأنواعه المختلفة من مناطق المعارضة إلى مناطق النظام والـPYD والسماح بتصدير البضائع التجارية والمعدات الصناعية ضمن القائمة المسموح بتصديرها من منطقة "درع الفرات" إلى منطقة "نبع السلام".

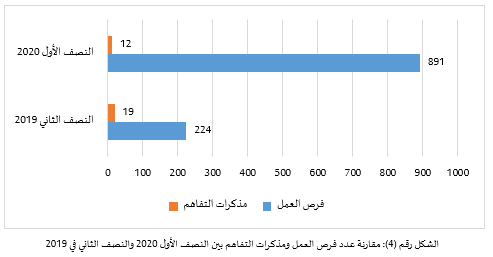

وتم عقد 4 مذكرات تفاهم بينها بناء مشفى في مدينة صوران، ودعم مزارعي الحبوب بالأسمدة المركّبة وبذار الشعير في أخترين، ويُشار أن النصف الأول شهد عقد 19 مذكرة تفاهم في مختلف القطاعات. وفيما يتعلق بفرص العمل يُظهر الشكل رقم (4) ارتفاع فرص العمل إلى 947 فرصة معظمها عقود مؤقتة تركزت في القطاع الطبي والنزوح الداخلي لتنفيذ أعمال متعلقة بالمخيمات والبنية التحتية الخاصة بها.

فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي تم تنفيذ 165 مشروعاً في المنطقة كما يُظهر الشكل أدناه، تربّعت مدينة الدانا في إدلب على رأس القائمة بواقع 20 مشروع، بعدها مدينتي عفرين (19 مشروع) وإدلب (17 مشروع) وبعدها سرمدا وبزاعة بواقع 17 و10 مشاريع لكل منهما.

انخفضت أعمال قطاع الكهرباء عن النصف الأول بواقع 3 مشاريع، حيث تم تنفيذ 19 مشروع في المنطقة. جاءت بزّاعة على رأس القائمة بـ10 مشاريع وبعدها إدلب والباب والدانا، تم تأهيل أعمدة الكهرباء وصيانة المحوّلات وتجهيز خط التوتر وتركيب عدادات وتمديد كابلات وإنارة الطرقات بعد إيصال التوتر وتشغيل الكهرباء في بزاعة.

أما قطاع النقل والمواصلات فقد تم تنفيذ 154 مشروع في المنطقة بفارق 96 مشروعاً عن النصف السابق، حازت الدانا وإدلب واعزاز على المراتب الثلاثة الأولى كما يظهر في الشكل أدناه، والملاحظ في هذا القطاع حضور إدلب ومناطقها بشكل ملفت مقارنة بالفترات السابقة.

تراجع العمل في قطاع الإسكان والتعمير إلى 39 مشروع عن النصف الأول 2020 (59 مشروع) والنصف الثاني 2019 (86 مشروع) فيما حازت مدينة الباب على المرتبة الأولى بواقع 28 مشروع كما يظهر في الشكل أدناه، وهي المرة الرابعة على التوالي التي تستحوذ فيها المدينة على الحصة الأكبر من المشاريع في هذا القطاع فضلا عن الفارق الكبير مع المناطق الأخرى. كما حصلت نقلة مهمة في طريقة التعاطي مع المخيم، إذ تم نقل العديد من المخيمات إلى مجمعات سكنية مؤلّفة من عدة مبانٍ تتسع لمئات العائلات ومجهّزة بكافة الخدمات، تقي العائلة برد الشتاء وحر الصيف، كما حصل في أطمة وجرابلس والدانا واعزاز بإشراف العديد من المنظمات بينها منظمة إحسان وفريق ملهم وعطاء الخيرية.

فيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية فقد تم تنفيذ 33 مشروع، حازت فيها بلدة بزاعة (7 مشاريع) واعزاز وعفرين (6 مشاريع لكل منهما) على المراتب الثلاثة الأولى ضمن القطاع في المنطقة، من بين المشاريع، إنشاء وترميم مدارس وحدائق وملاعب وصالات رياضية ومساجد ومراكز صحية.

بالنسبة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية فقد تم تنفيذ 56 مشروعاً ارتفاعاً عن النصف السابق بواقع 10 مشاريع، بينها توزيع علف وبذار وسماد وتلقيح الأغنام والأبقار للعائلات المستفيدة، وكانت كل من قباسين وبزّاعة وعفرين ومارع في ريف حلب في المراتب الأربعة الأولى في إدلب وريف حلب.

وبالانتقال إلى قطاع النزوح الداخلي حافظ هذا القطاع على ارتفاع عدد الأعمال فيه عن الفترات السابقة، بواقع 119 مشروع، حازت فيه كل من أطمة وسرمدا وإدلب على المراتب الثلاثة الأولى في المؤشر نظراً إلى كثافة أعداد النازحين والمخيمات فيها، شملت الأعمال تقديم خدمات البنية التحتية في المخيمات وترميم المنازل لتحسين الظروف المعيشية للنازحين القاطنين فيها.

وفيما يتعلق بقطاع التمويل تم تنفيذ 31 مشروع بارتفاع بواقع 21 مشروع عن النصف السابق، حازت مدينة قباسين وإدلب واعزاز على المراتب الثلاثة الأولى، ومن بين المشاريع النقد مقابل العمل التي استهدفت أعمال النظافة العامة، وتأسيس مشاريع تجارية صغيرة للمستفيدين وطرح مزادات لاستثمار محال وصالات تعود للمجلس المحلي.

أما قطاع التجارة والذي استحوذ على المرتبة الأولى ضمن مؤشر التعافي بواقع 193 مشروع، ارتفاعاً بنسبة 54% عن الفترة السابقة حازت فيها إدلب على المرتبة الأولى بنحو 68 مشروع، ولا يزال هذا القطاع يحافظ على تطور مستمر قياساً مع الفترات السابقة، مدفوعاً بحجم المناقصات المطروحة على التجار لتوريد سلع وخدمات، كتوريد المياه والمازوت والمعدّات الكهربائية وطباعة الكتب وتوريد قرطاسية وتجهيزات عديدة أخرى سواءً للمخيّمات أو لخارجها.

تذيّل قطاع الاتصالات مؤشر التعافي ضمن القطاعات المرصودة، حيث تم استدراج خدمة الانترنت من تركيا عبر كبل ضوئي بعد إصدار قرارات في إيقاف الانترنت الهوائي في قباسين، وتغذية كاميرات المراقبة في الطرقات بالكهرباء في بزاعة. أما في قطاع الصناعة فقد تم تنفيذ مشروع واحد فقط في مجال تصنيع حاويات القمامة في جرابلس بريف حلب.

أخيراً يمكن القول إن النصف الثاني من 2020 شهد تطوراً ملحوظاً في أعداد المشاريع المنفّذة، وفرص العمل، إذ ارتفعت المشاريع من 457 مشروع في النصف الأول إلى 812 مشروعاً في النصف الثاني، وتركز العمل على قطاعات التجارة والمياه والنقل والنزوح الداخلي، وللمرة الأولى تجاوزت محافظة إدلب وريفها في الأعمال والمشاريع ريف حلب بواقع 55% لإدلب مقابل 45% لريف حلب.

ثانياً: التقييم العام

تُظهر المقارنة بين النصف الأول والثاني من العام 2020 ارتفاعاً في أعداد المشاريع وفرص العمل مردّه إلى جملة من العوامل:

- انخفاض وتيرة الأعمال العسكرية في مناطق المعارضة وهو ما مهّد الطريق قدُماً نحو تنفيذ مشاريع أكثر، في قطاعات عدّة مقارنة مع الفترات السابقة التي شهدت إطلاق عمليات عسكرية من طرف النظام أو من طرف تركيا؛

- اتساع أعمال المنظمات والمجالس المحلية في المخيمات وانتقال النازحين من الخيمة إلى بيت ضمن مجمع سكني مجهّز بكافة الخدمات، أسهم هذا في تنويع المشاريع وزيادتها والاعتماد أكثر على أفراد من خارج المنظمات لتنفيذ المشاريع والأعمال؛

- ساهمت زيادة وتيرة الأعمال في محافظة إدلب إلى إنعاش عملية التعافي في المنطقة، فهي المرة الأولى منذ 2018 التي تتفوق فيها إدلب على ريف حلب، ويعود هذا إلى الاستقرار النسبي الذي شهدته إدلب وتزايد الأعمال في المخيمات ونقل بعضها إلى مجمّعات سكنية، والكثافة السكنية الناجمة عن حركة النزوح الأخيرة من معرة النعمان وسراقب بعد سيطرة النظام عليها في النصف الأول من 2020؛

- من بين العناصر المثيرة في التقرير ارتفاع الأعمال في قطاع التمويل خلال النصف الثاني، مدفوعة بمشاريع النقد مقابل العمل، وتمويل مشاريع تجارية صغيرة، وطرح محال تجارية للاستثمار؛

- على الرغم من ارتفاع الأعمال في قطاع النزوح الداخلي في النصف الثاني عن النصف الأول إلا أن القطاع نفسه تراجع إلى المرتبة الرابعة في المؤشر لصالح قطاعات أخرى مثل التجارة والمياه والنقل؛

- انتباه المنظمات والمجالس المحلية لإنشاء مزيد من المدارس والحدائق والملاعب والصالات الرياضية أعطى دوراً مهما في خدمة المجتمع ضمن قطاع الخدمات الاجتماعية، وسيسهم ازدياد العمل في هذا القطاع إلى حياة أكثر استقراراً للسكان؛

- ارتفاع فرص العمل من 224 (النصف الثاني 2019) إلى 891 (النصف الأول 2020) إلى 947 (النصف الثاني 2020) مدفوعاً من طلب متزايد على الأطباء والممرضين في القطاع الصحي والأعمال ضمن مشاريع البنى التحتية في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والتعقيم؛

- لا يزال مستوى الأعمال في قطاع الإسكان والتعمير ضعيفٌ ولا ينم عن إدارة كبيرة لهذا القطاع، في ظل عدم وجود حل سياسي في الأفق وطرح موازنات مالية تسمح بصرف أموال على أعمال ومشاريع كبيرة، بينما تقتصر المشاريع المنفذّة على منازل سكنية من قبل الأفراد؛

- ارتفعت أعداد المشاريع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بشكل طفيف، لا يزال هذا القطاع يعاني من مشاكل تنظيمية وإنتاجية لا تسمح للمنطقة الاستفادة من وفرة الأراضي الزراعية.

تبين نتائج الرصد جملة من نقاط القوة والضعف قي القطاعات المرصودة في مناطق "درع الفرات" و"عفرين" ومحافظة إدلب، فبالنسبة لنقاط الضعف يمكن شملها بالنقاط الآتية:

- لا تزال المنظمات المحلية والأجنبية هي الحامل الرئيسي في تنفيذ المشاريع وإيجاد فرص العمل في المنطقة، هي المسؤولة عن حل المشاكل والمبادرة في تنفيذ مشاريع، بينما تقف المجالس المحلية بميزانيات مالية ضعيفة عاجزة عن مقارعة المنظمات سوى لعب دور الوسيط والتعاون في تنفيذ المشاريع، ومن ناحية أخرى لم تتنطع المجالس المحلية بعد إلى توجيه دفة الأعمال والمشاريع إلى قطاع محدد لمعالجة مشكلة أو مسألة ما، ويُعزى هذا إلى عدة أسباب لعلّ أهمهما التشرذم والانفرادية في العمل وإصدار القرارات، ونقص الموارد المالية.

- لم تنشأ بيئة آمنة لحركة رأس المال في مشاريع إنتاجية ذات نفع عام على المجتمع، وقد يبدو من الصعب الوصول إلى هذه البيئة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تعاني منها سورية ككل.

- لا يزال هناك مئات المخيمات الصغيرة والكبيرة المتناثرة في المنطقة والتي بحاجة لتُنقل مع النازحين إلى حياة أكثر أمناً واستقراراً.

أما بالنسبة لنقاط القوة التي يسجلها التقرير :

- استمرت المجالس المحلية في استجرار الكهرباء من تركيا للمدن والبلدات، كما حصل في بلدة بزّاعة.

- اعتماد المنظمات المتزايد في تنفيذ المشاريع عبر منح المناقصات والعطاءات، أسهم في رفد قطاع التجارة والمنطقة عموماً بالفائدة المرجوّة ومن شأنه أن يبني ثقة أكبر في بيئة العمل.

- بعد عامين من نشر الأعمال والمشاريع على المعرّفات الرسمية للمجالس المحلية والمنظمات بات هناك خبرة أكثر حول ضرورة وطريقة نشر الأعمال من خلال وصف المشروع بشكل كامل، وهو ما من شأنه تسهيل عميلة جمع المعلومات والبيانات.

- أعيد تأهيل الكثير من الساحات والطرقات الفرعية والأسواق، وتعبيدها بحجر الأنترلوك بفضل المشاريع في قطاع النقل والمواصلات، إضافة إلى تعبيد الطرقات بين المدن مثل أخترين – الراعي، ومن شأن هذه المشاريع أن تزيد من تشبيك المدن والبلدات بين بعضها وإنضاج المنطقة على الصعيد التجاري.

توصيات ختامية

في ظل ارتفاع مؤشر التعافي الاقتصادي المبكر خلال النصف الثاني من 2020 يورد التقرير توصيتين من شأنهما رفد العملية مزيداً من التنسيق في المنطقة وفواعلها ومزيداً من العمل في القطاعات غير الفاعلة حتى الآن:

- تنويع المشاريع: على المنظمات والمجالس المحلية أن تركّز اهتماماتها خلال الفترة الحالية والقادمة على قطاعات اقتصادية مغمورة ضمن مؤشر التعافي مثل التمويل والصناعة، من خلال تقديم قروض صغيرة ومتناهية الصغر بدون فوائد وتوجيه المنح والمساعدات المالية نحو المشاريع الصناعية الصغيرة والوسيطة واحتضان أصحاب المهن التقليدية والحرف اليدوية والسعي لإنجاح مشاريعهم برعايتهم مالياً وتسويقياً وإدارياً وتشجيعهم على تأسيس شركات صغيرة خاصة بهم تتطور مع تطور أعمالهم واستقرار المنطقة أكثر، وعمل المجالس المحلية على إبراز دور المنتج الوطني وتشجيع المنظمات على شراء احتياجاتها من المنتجات التي تصنّع محلياً بهدف تحريك عجلة الإنتاج وتحفيز رأس المال على العمل.

- عقد شراكات اقتصادية: بالنسبة للمشاريع التي تحتاج رؤوس أموال كبيرة يمكن أن تعمد المجالس المحلية على عقد شراكات محدّدة مع منظمات أو رجال أعمال سوريين مغتربين إما بتشجيعهم على تأسيس شركات خاصة لهم مقابل حوافز تشمل تقديم أرض وضرائب منخفضة وتسهيل العمل، أو توقيع عقود تشاركية مثل عقد BOT (إنشاء، تشغيل، نقل) لتنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتمويل والخدمات، إذ من شأن هكذا مشاريع كبيرة في قطاع الزراعة أن تسحب فائض المحصول الزراعي من السوق واستخدامه في صناعات زراعية مثل معامل المعكرونة، والكونسروة، والعصائر، وتعليب، وتغليف الخضار والفواكه، بحيث تعود أعمال تلك الشركات بمردود مالي على مؤسسيها وبالفائدة الاقتصادية المرجوة على قطاع الزراعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

سبل "التنسيق الناعم" كخطوة لازمة لإنقاذ التعافي المبكر في مناطق المعارضة

أظهرت تقارير التعافي الاقتصادي المبكر المنجزة في مناطق "درع الفرات" وعفرين ومحافظة إدلب([1])، منذ النصف الثاني من 2018 وحتى النصف الأول من 2020 تطوراً ملحوظاً في حركية المشاريع الاقتصادية بالشكل الذي ساهم في تنشيط القطاعات وتخديم السكان في الكثير من الخدمات الرئيسية وتوفير فرص عمل على الرغم من التحديات الكثيرة. ولكن اعترتها عدة إشكاليات تمركزت في قطاعات الصناعة والتمويل والزراعة والثروة الحيوانية والنزوح الداخلي، تسببت بهشاشة مستمرة في تلك القطاعات وفي آلية اتخاذ القرارات وحالة التنظيم، وهو ما أدى لاختلال التوازن في عملية التعافي المبكر واعتماد رافعة مالية قاصرة في تمويل المشاريع قد تنتكس في أي لحظة.

لذا لابد من التنبه لتلك الإشكاليات وإلّا قد تستمر حالة العجز في الوفاء بالاستحقاقات المعيشية وتثبط من تنمية المنطقة والانتقال بها من مرحلة التعافي المبكر لمرحلة اقتصادية تنضج فيها الأسواق والقطاعات الاقتصادية كافة.

من أبرز تلك الإشكالات عدم اتخاذ الأجسام الإدارية المسؤولة، الحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية وحكومة الإنقاذ، آلية موحّدة في صياغة القوانين وصناعة القرارات لإدارة دفة الاقتصاد وفق استراتيجية واضحة المعالم تحقق رؤية المعارضة، وتوازن بين القطاعات الاقتصادية، وتدير نفسها بعيداً عن النظام وأزماته الاقتصادية، وتتجنب التبعية المفرطة للمنظمات والمانحين، وحالة التشرذم في الإدارة وتشظي الموارد جراء تعدد الأجسام الإدارية. فالأجدى بها لمعالجة هذا الإشكال تهيئة مناخ قانوني ذو نظم وقوانين موحدة في المنطقة تقرها، الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون والتنسيق مع المجالس المحلية، كسبيل لمواجهة اللاتنظيم واتجاهات الفوضى المتزايدة، من شأنها أن تحفظ الحقوق وتنعش مناخ الأعمال، وتنشئ الحكومة مؤسسة إحصائية تُعنى بضبط كافة الإحصاءات المتعلقة بالموارد والأعمال والسكان، وتصدر مؤشرات اقتصادية مثل التضخم والإنتاج والإنفاق والسكان والشفافية ونوعية الخدمات وغيرها.

على الرغم من الأهمية الاستراتيجية لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، ومن هوية المنطقة الزراعة بامتياز، مع ذلك لم ينجز سوى 142 مشروعاً على مدار العامين الماضيين. فلم يتم تصميم برنامج يحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية التي تتمتع بها المنطقة وعلى رأسها القمح، ما حرمها من تثبيت سعر ربطة الخبز كمسؤولية اجتماعية واجبة في ظل ما تعانيه المنطقة من صعوبات معيشية وفقر مدقع. وتم استيراد مادة الطحين بالعملة الصعبة ليرتبط ثمن الخبز، الغذاء الرئيسي للعوائل، بتقلبات أسعار صرف الدولار والليرة التركية والليرة السورية، ويعرّضه لارتفاع مطّرد، وهو ما زاد من حنق المواطن ضد الأجسام المسؤولة عن إدارة المنطقة ومن تزايد الصعوبات المعيشية. فبلغ سعر الربطة في منطقة "درع الفرات" ليرة تركية واحدة وليرتين للخبز غير المدعوم، وفي إدلب بلغ سعر الربطة 600 ليرة سورية. كما لم يتم استغلال الفائض في إنتاج المحاصيل الأخرى من زيتون وبطاطا وغيرها عبر إيجاد أسواق تصريف خارجية. وفي إطار الثروة الحيوانية عانت الأعمال من ضعف الإنتاج وانخفاض تنافسيته أمام المنتج الأجنبي، كما هو الحال في مادة البيض التي ارتفع سعرها بواقع 50% إبان قرار منع استيرادها من تركيا. والأفضل في هذا الإطار إيجاد هيئة استشارية عابرة للمجالس المحلية بعضوية ممثلين عنها تُعنى بتقديم النصح في مواضيع الخطط والتكامل التنموية في هذا القطاع ترفع من أولوية الاكتفاء الذاتي وبالذات من مادة القمح، ومن حجم الصادرات بالشكل الذي يدر عملة صعبة ويعيد الثقة للمزارعين ويزيد من حجم المشاريع الزراعية المنفّذة.

وعطفاً على قطاع الصناعة وما تم تنفيذه من مشاريع بلغ عددها 11 مشروعاً فقط من بينها تصنيع أعمدة للضوء وحاويات ومعامل للأعلاف والاسمنت والملابس والأحذية. ويعزى جفاف هذا القطاع لغلاء مدخلات الإنتاج من المواد الأولية وضحالة رؤوس المال، وانخفاض القوة الشرائية للمواطن، وضعف البنية التنظيمية من قوانين وتنظيمات في المنطقة التي تسهم في حفظ الحقوق وضمان حركية وأمان رأسمال، فضلا عن العمليات العسكرية والحالة الأمنية المضطربة. ولتحريك هذا القطاع بالمشاريع، على المؤسسات الرسمية في هذا القطاع إنضاج مقاربة مختلفة في علاج هذا الخلل عبر توحيد غرف الصناعة المنشأة في المنطقة في غرفة واحدة تعمل على توحيد القوانين والأنظمة الصناعية والإدارية والمالية وتنظيم شؤون المدن الصناعية والارتباط بمذكرات تفاهم مع غرف الصناعة التركية في إطار التوأمة وتذليل التحديات، والبدء بتسويق استثمار مشاريع صناعية عبر الأدوات الاستثمارية المتنوعة، وسيكون جذب أحد الأفرع البنكية التركية للداخل بمثابة منح ثقة للأسواق المحلية للاستثمار فيها.

وبلغ عدد المشاريع المنفّذة في قطاع التمويل على مدار رصد عملية التعافي المبكر، 60 مشروعاً، تركزت في دعم سبل العيش وتقديم قروض حسنة ودعم المشاريع الصغيرة ومشاريع العمل مقابل النقد ودعم مشاريع نسائية ومزادات علنية. على الرغم من أهمية قطاع التمويل في إدارة الموارد وتسهيل حركة المال والأعمال والسيطرة على الأسعار، إلا أنه لم يشغل حيزاً كبيراً في هامش المشاريع واهتمامات المجالس المحلية. وليصبح هذا القطاع مرتكزاً تعتمد عليه المنطقة في تطوير المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية وتمويل المشاريع. على الحكومة السورية المؤقتة بوزارتها المعنية إيجاد مؤسسة أشبه بحاضنة الأعمال Business Incubator تُعنى بتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، ذو أهداف ربحية، ووفق منهجية رصينة، تساهم في تنويع دائرة المشاريع المنفّذة في كافة القطاعات.

أخيراً، في إطار توفير حياة كريمة للنازحين سواءً في المخيمات أو خارجها تم تنفيذ 218 مشروع في قطاع النزوح الداخلي إلا أن هذا الأمر قد يشكل وبالاً على المنطقة إذا استمر الحال بهذه المنهجية التي تقوم على التبعية المفرطة للمنظمات والمانحين في توفير احتياجات النازحين المتنوعة. فالأفضل عوض اعتماد المخيم على المساعدات الإغاثية مساعدته على إنتاج احتياجاته بكافة السبل الممكنة، فبدل إعطاء كرتونة مساعدات تحتوي على مواد متنوعة يمكن إيجاد دورة إنتاج متكاملة بالحد الأدنى، مثل منح قطعة أرض لزراعة المحاصيل الرئيسية لتأمين احتياجات المخيم من الغذاء تضمن توفير عمل لشباب المخيمات ومنح تمويل لإنشاء ورشات عمل بسيطة تعنى بوضع خطة لتحويل المخيم من خيمة إلى منزل يضمن حياة كريمة للنازحين. ولتحقيق ذلك ينبغي أن تتكاتف منظمات الإغاثة والتنمية الفاعلة في الشمال السوري لتشكيل وحدة تنسيق مشتركة لهذا الخصوص (انتاج الاحتياجات).

عموماً، أظهرت عملية التعافي المبكر حتى الآن، بما لها وما عليها، تقدماً نسبياً في بعض القطاعات لعلّ أبرزها الكهرباء والمياه والنقل والمواصلات وتأخرت في قطاعات أخرى، وستكون الشهور المقبلة فرصة سانحة لتلافي الأخطاء وعلاج الإشكالات الواردة أعلاه بما يضمن استقراراً أكثر وتنفيذ مشاريع متنوعة وتوفير فرص عمل. ومن جملة التوصيات التي يمكن عرضها للفترة القادمة ما يلي:

- تأطير أواصر التنسيق والتعاون بين المجالس المحلية والحكومة السورية المؤقتة لتوحيد آليات تدارس المشاكل وتنفيذ القرارات وسن التشريعات والقوانين، والإسراع في تنفيذ مشاريع الإحصاء بالشكل الذي يصدر عنها مؤشرات اقتصادية شهرية عن المنطقة فضلا عن قوننة كافة جوانب بيئة العمل بهدف حماية الأسواق ورأس المال والعمال؛

- دراسة أوجه العجز الحاصل في توليفة القطاعات وبالأخص التمويل والزراعة والصناعة، لإعادة التوازن وصرف الانتباه نحو الاكتفاء الذاتي وإيجاد قنوات لتصريف المنتجات المحلية في الخارج، والعمل على ترويج هذه المشاريع وفق دراسات جدوى اقتصادية وتراخيص قانونية مناسبة، لرجال أعمال سوريين في المغترب، وإن تعذر فيمكن العمل وفق آلية "بناء، تشغيل، نقل" مع مؤسسات ودول مانحة وإن تعذر فالعمل على اقتراض أموال من دول صديقة للمعارضة السورية بهدف تأسيس تلك المشاريع الإنتاجية التي تضمن سداد القروض وتطوير السوق والنهوض بالمنطقة وساكنيها.

مؤشرات التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق سيطرة المعارضة خلال النصف الأول لعام 2020

ملخص تنفيذي

- أظهرت البيانات أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي وإدلب في الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني حتى 30 حزيران 2020 نحو 457 مشروعاً. وحلّت القطاعات الخمسة التالية في المراتب الأولى بمؤشر التعافي المبكر: النزوح الداخلي (89 مشروع) وقطاع المياه (78مشروع) وقطاع التجارة (70 مشروع) وقطاع النقل والمواصلات (60مشروع) والإسكان والتعمير (59) مشروع، فيما تذيّلت قطاعات الزراعة والكهرباء والخدمات الاجتماعية والتمويل والصناعة المراتب الأخيرة.

- توزعت الأعمال مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي بنسبة 59% (277 مشروع)، وإدلب وريفها بواقع 41% (191 مشروع) ويُعزى الارتفاع في تنفيذ مشاريع في إدلب عن الفترة السابقة (30%) إلى زخم المشاريع المنفذة لصالح النازحين داخليا من ريف إدلب في المخيمات القديمة والمنشأة حديثاً عبر مشاريع المياه والكهرباء والبنية التحتية وكل ما يتعلق بترميم منازل النازحين لتحسين ظروف السكن.

- تُظهر مقارنة البيانات بين النصف الأول من 2020 والنصف الثاني من 2019 انخفاض مؤشر التعافي المبكر في المنطقة جراء جملة من العوامل بينها الحملات العسكرية وفيروس كورونا وهبوط قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها.

- ارتفعت أعداد فرص العمل الموفّرة في المنطقة إلى 891 فرصة عمل عن 224 فرصة في النصف الثاني من 2019 معظمها في القطاع الطبي جراء انتشار فيروس كورونا وافتتاح مشافي ومراكز صحية أكثر.

- تم توقيع 12 مذكرة تفاهم بين المجالس المحلية والمنظمات العاملة في المنطقة تنوعت بين تنفيذ مشاريع كهربائية ومشاريع في قطاع المياه والخدمات الاجتماعية.

- اتخذت المجالس المحلية 85 قراراً وتعميماً وإعلاناً في كافة القطاعات الاقتصادية، وكان للإجراءات الصحية والوقائية من فيروس كورونا الحصة الأكبر، من قبيل تعليق النشاطات الاجتماعية والدوام في المدارس وإيقاف عمل البازارات الشعبية وسواها، كما اتخذت المجالس قراراً بإيقاف عمل كل المجمعات التربوية التابعة لنظام الأسد وإنهاء التعامل مع المدرسين في مناطق النظام، واستبدال الليرة السورية بالليرة التركية بعدما انخفضت قيمتها ولامس سعر صرفها أمام الدولار حاجز 3000 ليرة.

- أبرز نقاط الضعف التي عانت منها المنطقة تمثلت في تبعية المنطقة للمنظمات والمانحين عبر قطاع النزوح الداخلي، ولا تزال المجالس المحلية تصدر قراراتها بشكل منفرد دون تنسيق مسبق وآلية موحدة فيما بينها، فضلا أن قطاع الزراعة لا يزال يعاني من انخفاض في عدد المشاريع، وهشاشة كبيرة في قطاعي الصناعة والتمويل.

- من بين أبرز نقاط القوة استمرار عملية تزويد المدن والبلدات بالكهرباء وإيصال المياه للمواطنين، وزيادة اعتماد المجالس المحلية والمنظمات على المناقصات والمزادات وهو ما ساهم في زيادة الأعمال في قطاع التجارة.

- أوصى التقرير بجملة توصيات منها تشكيل هيئة استشارية من الخبراء في المنطقة، تجتمع بشكل دوري تُعنى مهامها في حل الأزمات الاقتصادية وتصميم برامج اقتصادية تُسهم في تذليل الصعوبات وركل النشاطات نحو مزيد من التقدم.

حول التقرير: المنهجية والأدوات

يحاول التقرير التالي استكمال ما بدأه تقرير التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق المعارضة قبل عام ونصف من خلال رصد نشاطات المجالس المحلية والمنظمات خلال النصف الأول من عام 2020 بين كانون الثاني وحزيران، بهدف تشخيصها وفهم حركية العجلة الاقتصادية في المنطقة ووضعها في إطار يمكن مقارنة الفترات مع بعضها لمعرفة مدى التطور على صعيد كل منطقة على حدى والمنطقة برمتها، كما يفيد هذا العمل في إيجاد اتجاه (Trend) يمثّل قراءة شاملة لعملية التعافي تتضمن تفاصيل الأعمال والنشاطات في القطاعات الاقتصادية، ويمكّن من رسم تصورات مستقبلية لاتجاه التعافي ومداها الزمني بشكل مرحلي. وتتشكل أهمية هذا التقرير من استفراده في الطرح وسط تقارير دولية ومحلية لا تزال تقيس حركة النزوح وتقييم احتياجات النازحين والسكان ومراقبة السوق وإحصاء نشاطات المجالس المحلية بدون تحليلها، وأخيراً يُسهم التقرير في قراءة انعكاسات الأعمال والنشاطات على المواطنين وقدرة المجالس المحلية والفواعل على خلق فرص عمل وتحريك الطلب المحلي ولا يغفل مدى فائدة التقرير في توجيه الدعم لسد ثغرات في القطاعات الاقتصادية وأماكن تحظى بدعم أكثر من غيرها.

ويهدف التقرير إلى إعطاء وصف شامل للتعافي الاقتصادي المبكر في المنطقة وتقديم معلومات صحيحة بغية تحديد وجهة التعافي ونسب انخراط المناطق بالعملية. وتتلخص الأهداف الأساسية للتقرير بالنقاط التالية:

- تشخيص واقع عملية التعافي الاقتصادي المبكر داخل سورية من حيث حركية الأعمال والنشاطات في القطاعات الاقتصادية وحجم فرص العمل الموفرة ومذكرات التفاهم الموقعة.

- تتبع أنشطة التعافي الاقتصادي المبكر في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

- عمل مقارنة بين المناطق للوقوف على مستوى التعافي المبكر فيها.

- إبراز نقاط القوة والضعف في المنطقة وفق واقع عملية التعافي المكبر الذي يبينه التقرير.

- رسم تصورات مستقبلية لاتجاه عملية التعافي الاقتصادي المبكر ومداها الزمني بشكل مرحلي.

شملت عملية الرصد في هذه الفترة _النصف الأول من 2020_ مدن وبلدات "درع الفرات"، و"عفرين"، ومحافظة إدلب. تم التركيز على المدن الرئيسية والبلدات التي شهدت نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً. ووفقاً للتصنيف الصناعي المعياري الدولي فقد تم تصنيف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي سيتضمنها التقرير كما يلي: قطاع الإسكان والتعمير، قطاع الكهرباء والمياه، قطاع النقل والاتصالات، قطاع الصناعة، قطاع التجارة، قطاع التمويل، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، قطاع الخدمات الاجتماعية، وقطاع النزوح الداخلي.

وفي سبيل تنفيذ عملية الرصد تم الاعتماد على المعرّفات الرسمية للمجالس المحلية على "فيس بوك" و"تليغرام" ومتابعة المنظمات العاملة، المحلية والأجنبية، في المنطقة ورصد نشاطاتها وتقاريرها الدورية من بينها التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والتقارير الصحفية التي تحدثت عن المنطقة ونشاطاتها.

ومن بين المجالس المحلية التي تم رصدها في محافظة إدلب: أريحا، إدلب، حارم، سرمدا، سراقب، جسر الشغور، معرة مصرين، حزانو، سلقين، بنش، أرمناز، عزمارين، إسقاط؛ حربنوش، ترمانين، وفي ريف حلب تم رصد المجالس المحلية التالية: مارع، اعزاز، الباب، جرابلس، أخترين، قباسين، بزاعة، عفرين، صوران، الأتارب. أما المنظمات والمؤسسات التي تم رصدها: إحسان للإغاثة والتنمية، وهيئة ساعد الخيرية، ولجنة إعادة الاستقرار، ومنظمة شفق، ومنظمة بنفسج، ومنظمة بنيان، وتكافل الشام، ومنظمة وطن، وهيئة الإغاثة الإنسانية، والدفاع المدني السوري، ووحدة تنسيق الدعم، ومنظمة التنمية المحلية، ومنظمة بنيان، ومنظمة عطاء الخيرية، والرابطة الطبية للمغتربين السوريين، والمؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية، وتكافل الشام، وحكومة الإنقاذ، ومؤسسة بناء للتنمية، ومؤسسة يدا بيد للتنمية، واتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية، ومنظمة اقرأ الخيرية، ومنظمة رحمة بلا حدود، وغراس النهية، ومنظمة المساعدة السورية، ومديرية صحة إدلب، والاستجابة الإنسانية. يظهر الجدول أدناه القطاعات ونوعية النشاطات/ القرارات المرصودة:

لا يزال هناك عدة عوامل تُضفي صعوبة على التقرير من بينها: أعاقة الأوضاع العسكرية في إدلب عملية جمع المعلومات وتأخر من تنفيذ المشاريع وتعمل على تأجيل معظمها، واهتمام المجالس والمنظمات بنشاطات الإغاثة والوقوف على متطلبات النازحين، والبعد الثالث مرتبط بصعوبة التواصل مع بعض المجالس وعدم تسجيل كل أعمالهم ونشاطاتهم على معرّفاتهم الرسمية، أو عدم توضيح تلك النشاطات بشكل مفصّل عند نشرها، ولا تزال الصعوبة الأبرز تتمثل في عجز التقرير على تغطية بيانات القطاع الخاص في المنطقة. وأخيراً يلفِت التقرير الانتباه أن هذه الفترة شهدت نشاطاً أكثر للمجالس المحلية وبعض المنظمات في تنظيم عملية نشر الأعمال وطلبات التوظيف وهو ما انعكس إيجاباً على عملية الرصد.

أولاً: مؤشرات التعافي المبكر في النصف الأول من عام 2020

تم تنفيذ 457 مشروع ونشاط في مناطق المعارضة بالشمال (ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب) بنسبة منخفضة بنسبة والتي قاربت 24% أو بواقع 111 مشروع عن الفترة السابقة - النصف الثاني من 2019- وحسب الشكل رقم (1) فإن النسبة الأكبر للمشاريع المنفّذة كانت ضمن قطاع النزوح الداخلي (89 مشروع) وقطاع المياه (78مشروع) وقطاع التجارة (70 مشروع) وقطاع النقل والمواصلات (60مشروع) والإسكان والتعمير (59) مشروع، وتذيّلت قطاعات الزراعة والكهرباء والخدمات الاجتماعية والتمويل والصناعة المراتب الأخيرة. واللافت للانتباه خلال هذه الفترة أمرين: