مقالات

إعلان قبول طلبات برنامج التدريب البحثي الثاني في الداخل السوري

ورشة حوارية بعنوان: "اللامركزية كمدخل للحل السياسي"

بتاريخ 27-28 كانون الثاني لعام 2020؛ وضمن سلسلة النقاشات المجتمعية التي ينظمها مركز عمران للدراسات الاستراتيجية في إطار سعيه لفهم الديناميات المحلية وتضمين الشرط المحلي في معادلات الاستقرار في سورية؛ عقد مركز عمران ورشة حوارية مع مجموعة من الفاعلين والناشطين والباحثيين والأكاديميين المحليين وذلك في مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث MERI في مدينة أربيل، حيث هدفت الورشة إلى تحديد الرؤى والمواقف المحلياتية حيال العملية السياسية واستحقاقاتها ووتحديد الأطر القانونية والعملية لتضمين أدوار المجتمع المحلي في استحقاقات الاستقرار في سورية.

تركز النقاش والحوار في اليوم الأول على العملية السياسية واستحقاقاتها؛ حيث استعرض المشاركون في الجلسة الأولى: مواقفهم من العملية الدستورية وتموضعها ضمن خطوات الحل السياسي، وماهية المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينبغي تضمينها في الدستور الجديد، وتبيان آليات تفعيل دور المجتمعات المحلية في صياغة دستور تشاركي يعبر عن وجهة نظر السوريين. كما فنّد المشاركون في الجلسة الثانية القضايا المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي بدءاً من الاجراءات التي ينبغي أن تتضمنها هذه العملية حتى تكون خطوة على طريق التأسيس لاستقرار مستدام في سورية، وصولاً لاستعراض شروط "البيئة الآمنة انتخابياً"، والضمانات السياسية والقانونية، التي ينبغي توافرها لإطلاق أي عملية انتخابية مستقبلية في سورية وكيفية ضمان إجراء انتخابات تضمينية تشمل اللاجئين والنازحين السوريين؛ ثم تم التركيز على الإصلاحات التي يتوجب إدخالها على النظام الانتخابي في سورية، على مستوى الدوائر الانتخابية ونظام القوائم، وشروط الانتخاب والترشح، وآليات الرقابة والإشراف وأدوار وحدات الإدارة المحلية في العملية الانتخابية ومتطلبات الكفاءة والقدرات للاضطلاع بهذه الأدوار.

وفي الجلسة الثالثة؛ وضمن الرؤى المجتمعية لشروط الاستقرار وضح المشاركون ضرورة تضمين العدالة والمحاسبة والبيئة الآمنة والممكنة والكريمة لعودة اللاجئين والنازحين وبحثوا في آليات وسبل تجسيرهوة الانقسام المجتمعي القائمة، وأدوات المجتمع التي تمكنه من ممارسة دوره في قضايا العدالة الانتقالية والمحاسبة. أما الجلسة الرابعة فقد تمحورت حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية، فقد حدد المشاركون المحددات الرئيسية لوثيقة "المبادئ الأساسية" لعمليات الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، وكيفية الموازنة بين اعتبارات سيادة الدولة وحرية عمل المجالس المحلية في أطر عملها ووادوارها في هذه العمليات.

في اليوم الثاني خصص المشاركون جلساتهم للتباحث في مقاربة اللامركزية النوعية كمدخل موضوعي للحل؛ حيث تناولوا في الجلسة الأولى والثانية واقع المحليات وهياكل الإدارة والعلاقة مع المركز؛ إذ أكد المشاركون على أن تجارب الحكم المحلي متباينة في سورية من حيث الإداء الحوكمي والشرعية التمثيلية إلا أنه يمكن إيجاد قاعدة أولية لتطوير لامركزية نوعية ( تقاسم الوظائف) بين المركز والمحليات تستوعب مطالب المكونات المجتمهية ويمكن لها ان تشكل مدخلاً هاماً لعقد اجتماعي جديد، منوهين إلى جملة من التحديات والمخاوف وطرق معالجتها قانونياً ومؤسساتياً؛ بينما تركز النقاش في الجلسة الأخيرة حول الأطار القانوني للامركزية وصلاحية أن يكون القانون 107 أرضية لهذا الإطار مع التركيز على ضرورة أن تتوافر الضمانات الدستورية والقانونية والآليات المؤسساتية لحماية وحدات الإدارة المحلية من استبداد الحكومة المركزية.

ندوة نقاشية حول | عملية نبع السلام وانعكاساتها على سورية والمنطقة

بدعوة من مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى ومركز الجزير للدراسات والجزيرة مباشر؛ حضر الباحث في مركز عمران معن طلاع، ندوة نقاشية حول (عملية نبع السلام وانعكاساتها على سورية والمنطقة)، وقدم طلاع مداخلة مجدولة ضمن المحور الثاني حول تموضعات الجديدة للمعارضة والنظام والأكراد وداعش في سورية بعد نبع السلام، كما ناقشت الندوة محور ميزان القوى ودور اللاعبين الإقليميين والدوليين والتوافقات الدولية بعد عملية نبع السلام ومحور تشكل وإدارة المنطقة الآمنة واستحقاقاتها كإعادة الإعمار وإدارة المنطقة الآمنة والمساهمات الدولية في ملف المنطقة الآمنة.

معن طلاع | الليرة السورية على حافة الانهيار: ما تأثير ذلك على نظام الأسد؟

رأى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، معن طلَّاع، أثناء حديثه مع العربي 21 " حول انخفاض قيمة الليرة السورية ومدى تأثير ذلك على نظام الأسد. أن "التحديات ما بعد الحرب، يكون لها عادة تداعيات أكبر من فترة الحرب ذاتها. لذلك يحاول الأسد التهرب من تلك التداعيات، عبر الإبقاء على استمرار الحرب، كسبا للوقت، وأملاً في التكيف مع هذه التحديات"

متابعاً القول أن "سير العقوبات الاقتصادية على النظام، وأزمات ما بعد الحرب، في ظل استنزاف تام لقدرات الدولة والحكومة، ورهن كل موارد الدولة لخدمة العجلة العسكرية، فرضت نفسها الآن". ووفقاً لرأي الباحث، فإن كل هذه التداعيات، والاقتصادية منها على وجه التحديد، ستساهم في مكان ما بزيادة التحديات، والغرق في الأزمات أكثر.

وقال طلاع: "لكن الغرق في الأزمات، لا يبرر الإفراط في التفاؤل بحتمية سقوط النظام السوري من الأوساط المعارضة، فالنظام السوري نظام شمولي، وعوّدتنا هذه النوعية من الأنظمة أن الأزمات الاقتصادية لا تعنيها كثيراً".

مضيفاً أن "هذه الأزمات غالباً ما تتحمل تبعاتها الحاضنة الشعبية، بينما لا يعني النظام إلا البقاء في السلطة، وهذا ما بات يتضح من خلال مسار العملية السياسية"، مشيراً إلى "تجاوز الأسد لكل ما ينص عليه القرار الأممي 2254، بدءاً من المرحلة الانتقالية، كما أنه يتم تجاوز الدستور".

وكذلك، فإن ما يهم النظام، وفق طلاع، هو "إعادة تمكين أجهزته الأمنية، وإيجاد هامش له في ظل علاقاته مع الحلفاء، للمناورة والتفاوض وتقديم الصفقات، مثل إعادة اللاجئين مقابل إعادة الإعمار، وهذه الصفقات قد تكون عبر شبكات اقتصادية جديدة".

وبهذا المعنى، يعتقد الباحث أن الأزمة "قد تدفع بالنظام إلى تقديم المزيد من التنازلات الاقتصادية مع الحلفاء"، خاتماً بالقول: "بعبارة أخرى، النظام اليوم في مرحلة تصدير الأزمة الاقتصادية، لتكون تداعياتها على الشعب فقط، وليس عليه من الناحية السياسية والأمنية".

المصدر: http://bit.ly/33Nl2qq

التعافي الاقتصادي في سورية: خارطة الفاعلين وتقييم السياسات الراهنة

مقدمة

أفرز النزاع الدائر في سورية منذ عام 2011 جملة من التحديات التي بدأت ترتسم ملامحها مع اقتراب النزاع من نهايته، ولعل من أبرزها التحديات المرتبطة بعملية التعافي الاقتصادي المبكر التي بدأت تظهر بوادرها في عدد من مناطق هذا البلد المتباينة من حيث النفوذ والاحتياجات والموارد والإمكانيات التي تحوزها. وفي ضوء مخرجات المشهد الراهن الذي امتاز بتعزيز مناطق النفوذ وتعثر العملية السياسية، بدأت سياسات الفواعل المحلية والإقليمية والدولية تتكيف مع هذا الواقع وتطلق مشاريع تعافي اقتصادي مبكر في مناطق النفوذ تلك، ولأن البيئة العامة ما تزال قلقة سياسياً وعسكرياً، ولأن هذه المشاريع تتطلب العديد من الإجابات عن أسئلة قدرات هؤلاء الفواعل والواقع الذي تعيشه هذه المناطق والسياق السياسي المرتبطة بعملية التعافي الاقتصادي داخلها، توجه مركز عمران للدراسات الاستراتيجية إلى تنفيذ سلسلة من المخرجات البحثية بهدف فهم ديناميات هذه المشاريع، وبوصلتها السياسية ومتطلباتها وتحدياتها، حتى تكون تلك المشاريع دافعة باتجاه تكوين بيئة مستقرة.

تعد مرحلة التعافي المبكر على غاية في الأهمية، لأنها المرحلة التي يفترض بها أن تنقل البلاد من النزاع إلى السلم والاستقرار، والمرحلة التي تهيئ الأرضية اللازمة لعملية إعادة الإعمار اللاحقة. ولهذه المرحلة بعد سياسي وشق اجتماعي يماثل من حيث الأهمية الشق الاقتصادي. ويشمل الشق السياسي: العمل على وقف العنف في كافة أنحاء البلاد، وإقامة مؤسسات الحكم الجديد، والتركيز على إنجاز حل سياسي مولِّد للاستقرار. ويشمل الشق الاجتماعي: أعمال الإغاثة، واستيعاب اللاجئين وإسكانهم، وإجراء المصالحات الوطنية، بعد تهيئة البيئة الأمنية المناسبة. ويشمل الشق الاقتصادي: ترميم المرافق العامة الأساسية، وتحريك عجلة الاقتصاد، وإعادة التوازن للإطار الاقتصادي الكلي، وتفكيك مؤسسات اقتصاد النزاع في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة كما ضمن سيطرتها. وتتداخل المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أعلاه بشكل كبير، وتعتمد النجاحات في أي منها على النجاح في النشاطات الأخرى.

ينطلق التوجه البحثي لمركز عمران من افتراض مفاده أن المرحلة القادمة في الملف السوري ستكون تحت إطار (ما بعد النزاع العسكري)، وأن السيناريوهات المتوقعة هي أسيرة اتجاهين، الأول: ترسيخ مناطق نفوذ: "سورية المفيدة" ذات نفوذ إيراني روسي، "سورية الشرقية" ذات نفوذ غربي عربي، "سورية الشمالية" ذات النفوذ التركي، والثاني: استمرار استثمار الفاعلين الإقليمين والدوليين بتثبيت وقف إطلاق النار، مع تغليب أولوية التفاوض المعلن أو غير المعلن بغية الوصول إلى صيغة سلطة جديدة، يكون فيها للنظام القائم الحصة الأكبر بحكم مجهودات حلفائه من جهة، وتمكنه من امتلاك "آليات التحكم" من جهة ثانية.

وتتمحور الأهداف العامة لهذا التوجه في تحديد المعايير الضامنة لتعافي اقتصادي مبكر، وتكوين إطار سياساتي عام لتنفيذ جهود التعافي تلك، وتحديد متطلباته وشروطه المرتبطة بثلاثية الأمن والحوكمة والتنمية، بالإضافة إلى تصدير موقف حيال كفاءة النظام اتجاه تحديات مرحلة ما بعد النزاع وسياسات التعافي وإعادة البناء. وضمن هذا السياق تم إنجاز خمسة مخرجات بحثية، الأولى: ورقة تحليل سياسي بعنوان السياق السياسي للتعافي المبكر في سورية، والثانية: ورقة تحليلية حول التعافي الاقتصادي المبكر في سورية: التحديات والأولويات. والثالثة: ورقة حول الاقتصاد السياسي للتعافي المبكر في سورية، والرابعة دراسة بعنوان: التعافي المبكر في سورية: دراسة تقييمية لدور وقدرة النظام السوري، في حين تضمنت الخامسة دراسة بعنوان: المقاربة التركية للتعافي الاقتصادي المبكر في سورية: دراسة حالة منطقة "درع الفرات".

لقراءة الكتاب كاملاً انقر الرابط التالي: http://bit.ly/2l73N3h

رسالة شكر وتقدير

يتوجه مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بالشكر الجزيل لمؤسسة Konrad-Adenauer-Stiftung على شراكتها ودعمها للمشروع البحثي وطباعة الكتاب

ماذا بقي للسوريين بعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية؟

لم تنطلق مُعارضة موضوع اللجنة الدستورية للطرح بحد ذاته، وخاصة لمن يتبنى مرجعية القرارات الدولية كنقطة انطلاق لحل المعضلة السورية، فموضوع طرح دستور جديد للبلاد، يشغل حيزاً ما من فقرات القرار 2254 والذي هو في النهاية رؤية دولية أكثر تحديداً لبيان جنيف، الذي ينشد معظم السوريين اعتباره نقطة انطلاق مناسبة لعملية سياسية بناءة، تحقق الحد الأدنى من تطلعاتهم.

المشكلة في اللجنة الدستورية تكمن في انبثاقها عن بدعة السلل الأربعة، ثم بمنحها الأولوية في مجال عمل هذه السلل، تجاوزاً لأولويات يحددها وضوحاً بيان جنيف، من حيث المضي قدماً في تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وما يترتب على ذلك من تفاصيل مرتبطة بإصلاح الجهاز الآمني ودمج مؤسسات الدولة، والعدالة الانتقالية، والإصلاح الدستوري والقانوني، وعودة اللاجئين، وإعادة الإعمار، والافراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين،

أما المشكلة الثانية؛ أن اللجنة ستختزل تدريجياً التمثيل السياسي لقوى المعارضة والثورة المختزل أصلاً في جسم الائتلاف، ثم مرة أخرى في جسم هيئة التفاوض، ومن دون أي مشروعية ورضى شعبي، هما أصلاً منطلق تأسيسي لطرح دستور جديد، عداك عن غياب الحد الأدنى من الحوار المجتمعي والمصالحات الوطنية الحقيقية والندية، وتوفر البيئة الآمنة التي لا يمكن قبلها الحديث عن أي دستور يستظل تحت مرجعيته كل السوريين.

بل إن اللجنة الدستورية حال ولادتها اليوم، تحوز فيما يظهر كامل الشرعية الدولية، لكن في الواقع قد تكون مدخلاً مهماً ومنزلقاً لتجاوز مرجعية القرارات الدولية -في الوقت التي يتم تسويقها كأحد منطوقات القرارات الدولية آنفة الذكر (وهي كذلك)- لصالح تأصيل مرجعية أستانا، كناظم جديد ووحيد للعملية السياسية.

المشكلة الثالثة في اللجنة الدستورية، أننا كمعارضين وثوار، تعاطينا بالمجمل مع ملف اللجنة إما من منطلق اللامبالاة الكاملة، من خلال اعتبارها بمثابة مولود غير شرعي للمساعي الدولية للحل، أو الانزلاق السياسي أو الثوري غير التقني في قوائمها، في مقابل انتقاء النظام لمختصين وأكفاء (غير سياسيين بالغالب) ليكونوا ضمن باقته المعتمدة في اللجنة،

أما المشكلة الرابعة فتكمن في غياب مرجعية مؤسسية رسمية لطرف اللجنة من جهة المعارضة، فيما تحكم طرف اللجنة من جهة النظام بقايا دولة، ونظام يحاول التماسك والتعافي، مع تنامي المخاوف من أن تؤول اعتمادية قرارات اللجنة الدستورية إلى البرلمان التابع للنظام، في حال دفعت روسيا إلى اعتماد دستور العام ٢٠١٢، الذي يحيل الإصلاحات الدستورية إلى لجنة دستورية (بهذا الاسم حرفياً) مرجعيتها واعتماديتها برلمان النظام.

قد يلخص العرض السابق معظم المآخذ على تشكيل اللجنة الدستورية، إلا أنه ومع إعلان المبعوث الدولي غير بدرسون عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإن ثمة فرص ربما تقف في صف السوريين وهم يحاولون تخطي عراقيل هذا التشكيل وهذا الإعلان؛ وهنا يمكن استعراض عدة مسارات غير خشنة يمكن العمل عليها في سبيل ذلك.

فمن حيث الجدول الزمني لا يتوقع للجنة أن تنهي مهمتها في وقت قصير، في ظل استقطاب دولي حاد جداً حول الملف السوري، وعليه يمكن التحرك على المسار السياسي في فضاءات عمل أرحب، فإذا انطلقنا من فرضية أنه لن يسمح بتسيد الحل الروسي المفضي لاستكمال سيطرة النظام على كامل التراب السوري، بما يعني لو حصل عدم الحاجة لوجود اللجنة الدستورية ويفقد أي حل سياسي معناه، فإن الفرصة سانحة لإعادة انتاج حياة سياسية في ما تبقى من مناطق خارجة عن سيطرة النظام وروسيا، يساهم تفاعل حواملها في خلق روحية عمل جماعي ينتج منظومات حوكمة رشيدة، مفضية إلى نظم إدارة وحكم متماسكة غير هشة، ويساهم في حوكمة قطاع الأمن والقضاء وخلق الأرضية المناسبة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

كما أن إعادة الروح إلى الحراك المجتمعي الحقوقي، سيسهم في انتاج حوامل صد ودفع، في مواجهة مخرجات اللجنة الدستورية، ليس عملها رفض أي مخرج بل تتجه لتضع محددات منطقية من زاوية حقوقية لأي منتج دستوري منطلقة من فضاء اجتماعي بوصلته حقوقه التي يطالب بها منذ ثمانية سنين، حقوقه في العودة الكريمة والآمنة والطوعية لبيئاته الأصلية واستعادة ملكياته وأيضاً حقوقه في المحاسبة والكشف عن مصير مفقوديه، والإفراج عن معتقليه، ويدفع من جهة أخرى إلى تعطيل أي مخرج غير متسق مع مصالحه، فضلاً عن الدفع باتجاه عدم خلق دستور دائم أو غير قابل للتعديل في ظل كل الإخفاقات التي رافقت انتاج اللجنة الدستورية والمثالب التي تعتريها.

أما المسار الثالث فيتجه إلى تطوير الملفات القانونية وتعزيزها، من أجل محاسبة كل المتورطين في سفك الدم السوري، والتضييق على مجرمي النظام وملاحقتهم. إن هذه الديناميات يفترض أن تستند إلى أرضية حوار وطني مجتمعي محلياتي عابر لحدود النفوذ والسيطرة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ويفضي إلى توحيد نماذج الإدارة والحكم المحليين، ومواءمة نماذج الأمن والقضاء إلى جانب تكامل رؤى التنمية، وهي فرص تستند إلى تخلخل التوافق الدولي حول اللجنة الدستورية واستبعاد قطاعات سورية مهمة من التمثيل فيها.

إن استدعاء البعد السياسي والاجتماعي الحقوقي إلى جانب البعد القانوني، وذلك من زوايا حركية بحته وليس من منطلقات نخبوية جامدة أو مناظير (دكنجية) مغلقة، أو توقعات قانونية حالمة، سيحيلنا إلى فرص من المشروعية وإيجاد المرجعية البديلة وأوراق القوة وشرعية الإنجاز التي يستطيع أن يستند إليها طرف اللجنة المحسوب على المعارضة (إن أراد) بدرجة يفتقر إليها نظام "أمني محكم" لأي فرصة لحياة سياسية أو حراك مجتمعي، فضلاً عن كونه سيخرجنا من الدوائر الضيقة التي أراد ويريد الروس حصرنا ضمنها تضعف ضمنها قدرتنا على الحركة والمناورة.

سيبدع السوريون فرصهم في كل حين، وسيتمكنون إن أرادوا وبذلوا الوسع من تحويل مأزق اللجنة الدستورية من ملف تنازل واستسلام إلى ورقة قوة وعزم.

المصدر موقع السورية نت: http://bit.ly/2kVF0Po

رسائلُ خطاب الأسد.. عَودٌ على ذي بدء

بينما اشتعلت القاعة بالتصفيق والهتاف بحياة رأس النظام؛ صعد بشار الأسد إلى المنبر ليبدأ خطاباً امتد إلى ساعة وعشرين دقيقة لم يقطعها سوى أبيات من الشعر الرديء في مدح القائد على لسان شعراء المجالس المحليّة، فقد اختار الأسد أن ينطلق خطابه من "القاعدة" كما وصفها، أي المجالس المحليّة، في إطار الإيحاء بالإصلاح الإداري والتمثيل لكل المناطق والمكونات الاجتماعية عبر وحداتهم الإدارية، والتي وصل أعضاؤها "بانتخابات" اعتبر الأسد مجرد إجرائها نجاحاً وتحدياً كبيراً "للدولة"، ليرسل من تلك القاعدة عدة رسائل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لم تستثنِ حلفاءً وأعداء.

فقد عكس خطاب الأسد موقفه ونظامه من عدة مسارات وملفات مفتوحة تندرج تحت مسمى الحل السياسي ومتطلباته، وبما أن الجمهور الفيزيائي للخطاب هم رؤساء المجالس المحليّة، فقد افتتحه الأسد بالحديث عن ضرورة التحول من المركزية كنظام إداري للدولة إلى اللامركزية التي تتيح للمجالس المحليّة الاضطلاع بمهامها الخدمية التفصيلية وإفساح المجال للمؤسسات المركزية للتخطيط الاستراتيجي، إلا أن الأسد أكد على أن هذا التحول لابد أن يؤطّر بالقانون 107 فقط، والذي صدر وفق منظور النظام للتغيير ودعوى الإصلاح الإداري، ولكن بحسب الأسد فإن الحرب عطّلت تفعيله الذي حان وقته الآن.

ولم يكن التطرق للقانون 107 عبثاً؛ وإنما مثّل رسالة واضحة على حصر الأسد الإصلاح الإداري في سورية بقوانينه والهامش الذي يسمح به نظامه فقط، وأن الإصلاح الإداري على مستوى الدولة سيقتصر فقط على اللامركزية الإدارية التي تفوّض المجالس المحليّة بعض الصلاحيات على المستوى الخدميّ التنمويّ فقط، دون أي مضامين سياسية توسع قاعدة المشاركة الشعبية في سورية. وهو ما أشار إليه صراحة حين رفض مفهوم اللامركزية الموسّعة واعتبارها جزءاً من مؤامرة لتقسيم سورية، في إشارة منه إلى أن التفاوض حول هذا الموضوع مرفوض، وحصر الإصلاح الإداري إما باللامركزية الإدارية الضيقة أو بالشاملة التي تودي للتقسيم، وكأنه لا توجد عدة أنواع وأشكال من اللامركزية بين هذين المفهومين، تلك الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والاقتصادية للمواطنين والحفاظ على وحدة الدولة وصون أمنها المجتمعي.

وفي هذا السياق تُفهم الإشارة الضمنية التي توجه بها الأسد إلى قوات "سورية الديمقراطية" خلال خطابه، حيث كعادته لم يسمّ تلك القوات صراحة من باب "الإهانة وتقليل الشأن"، وبذات الوقت وضع سقفاً للمسار التفاوضي المفتوح بينه وبينها برفضه لمطالبها الرئيسية المتمثّلة باعتراف دمشق بالإدارة الذاتية كحكم محليّ وقواتهم كقوات محليّة تتبع للجيش السوري، ووضعهم أمام خيارين؛ إما العودة دون شروط للوقوف إلى جانب النظام مقابل حماية الجيش السوري لهم من "الغزو العثماني"، أو تركهم يواجهون مصيرهم مع الأتراك، خاصة مع إشارته إلى أن تحالفهم مع الولايات المتحدة مؤقت ولن يحميهم.

وخلال حديثه عن واقع الإدارة المحليّة، تطرق الأسد إلى الأزمة المعيشية وتعالي أصوات مؤيديه بانتقاد أداء حكومته في إدارة تلك الأزمة، والتي أرجعها للحصار والمؤامرة على المستوى الخارجي والفساد على المستوى المحلي، مقسماً مستوى النقد من قبل مؤيديه إلى شريحتين، الأولى: التي أطلق عليها "المتألمين" من الأزمة والتي يحق لها النقد نتيجة الألم، بينما الثانية هم "الاستعراضيون" الذين يبحثون عن التصفيق ويهددون بشق الصف، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى الحملات التي قادها بعض الفنانين والإعلاميين المواليين في انتقاد أزمة المحروقات وغيرها، موضحاً أن لهذا النقد سقف محدد. ولعل التصنيف السابق يذكّر بتقسيم الأسد لمعارضيه في الأيام الأولى من الثورة السورية، بين أصحاب مطالب محقة وبين من يحاول استغلال تلك المطالب لتنفيذ أجندات خارجية، وهذا ما يشير إلى أن عقليّة النظام فيما يخص الإصلاح السياسي والحريات لم تتطور قيد أنملة، فإذا كان النظام لم يحتمل نقد بعض الأصوات التي ساندته لثمانية أعوام، فكيف لتلك العقليّة أن تتعاطى مع معارضين لها أو مع عودة لاجئين يطغى الموقف المعارض على أغلبهم.

بالمقابل كان لإعادة الإعمار نصيب من خطاب الأسد، حيث عرّج على العمليّة معتبراً أن الدولة بدأت بها منذ بداية "الحرب"، بوصفها عملية إعادة الماء والكهرباء والاتصالات وتهيئة الحد الأدنى من البنية التحتية الكفيلة بإعادة الحياة، معلناً أنه وبهذا الإطار لعملية إعادة الإعمار فإن الدولة قادرة على الاضطلاع بها. ومن المؤكد أن تأطير الأسد واختزاله لعملية إعادة الإعمار بتلك الصورة لا ينم أبداً عن سذاجة في فهمها كعملية أعقد من مجرد إعادة الكهرباء والماء إلى منطقة ما أخضعت عسكرياً، وإنما رسالة واضحة برفضه ونظامه المقايضة وإخضاع تلك العملية للمساومات السياسية وربطها بتنازلات ضمن الحل السياسي، والأهم من ذلك أن كلام الأسد يحمل تأكيداً ضمنياً بكونه غير معنيّ بإعادة إعمار كل المناطق المدمرة، كما يعتقد البعض، أو أنها قد تشكل مدخلاً مهماً للضغط عليه، وبالتالي فإن تلك المناطق قد تبقى لسنوات طويلة على حالها.

ذات الرسالة والمحتوى أوصلهما الأسد خلال حديثه عن ملف عودة اللاجئين، معتبراً أن الحكومة تهيئ كل الظروف لتلك العودة وترحب بمواطنيها وأن "ما يشاع عن التضييق على تلك العودة محض إشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي"، وأن الدول المستضيفة هي من تعطّل العودة في إطار الابتزاز السياسي والمادي، وأن "الدولة" لن تخضع لهذا الابتزاز، وهذا ما يشير أيضاً إلى أن النظام غير معنيّ أساساً بعودة اللاجئين، وإنما يراهن على حصر تلك العودة في خيارين؛ إما العودة "الطوعية" لمن يرغب، أو تحول كتل اللاجئين إلى إشكاليات ضاغطة في بعض الدول وتصاعدها بمختلف الاتجاهات بشكل يدفع الدول المستضيفة إلى العودة للتفاوض معه. إذ لا يبدو ملفا إعادة الإعمار وعودة اللاجئين أولوية بالنسبة للنظام، كما تمثلهما بالنسبة لروسيا الساعية للتفاوض عليهما لأهداف تتناسب ونفوذها ومستقبلها في سورية وحصد النتائج السياسية للتقدم العسكري على الأرض، سواء على مستوى إعادة بناء الجيش أو كسر العزلة الإقليمية والدولية عن سورية وجلب استثمارات وإطلاق إعادة الإعمار، أو فيما يتعلق بعبء الوجود الإيراني وما يفرضه على موسكو من أداء والتزامات مع بعض الدول الفاعلة والمنخرطة في الملف السوري.

أما بالنسبة للمسارات الدولية المرتبطة بالحل السياسي، فقد أشار الأسد في خطابه باستهزاء إلى "جنيف" واعتبره غير ذي فائدة ولم يأتِ بأي نتيجة، في حين أشاد بمساريّ "أستانا" و"سوتشي"، معتبراً أنهما "أديا فائدة واحدة، وهي كشف أقنعة العملاء من المعارضة" وضبط مطالب مشغليهم، في إشارة إلى عدم الاعتراف بالطرف الثاني من التفاوض بعد ثماني سنوات، وأن العملية التفاوضية إن تمت فستكون مع "مشغلي المعارضة" من الدول وليس معهم، وهي ذات العبارات التي يرددها رئيس وفده الجعفري في كل جولة تفاوضية.

ولعل كلام الأسد ليس بجديد في هذا الإطار؛ إلا أنه يعتبر شهادة إضافية بكارثية مسار "أستانا" على المعارضة، وتأكيده على الاستمرار بنسف أي جهد تفاوضي وأي نتائج تم التوصل إليها أو سيتم التوصل إليها، وعلى رأسها اتفاق الهدنة في منطقة "خفض التصعيد" الرابعة والتي تتعرض لانتهاكات يومية من قبل النظام عبر القصف، كان آخرها مجزرة (خان شيخون) التي نفذتها طائرات النظام أثناء خطاب الأسد، وهنا يظهر سؤال واضح حول جدوى العملية التفاوضية مع النظام وهدفها؟ ليبقى الجواب برسم المعارضة السياسية.

عكست جزئيّة الخطاب الخاصة بالعمليّة السياسيّة وجهة نظر النظام بشكلٍ علنيّ من العمليات التفاوضية، بكونها مجرد مضيعة للوقت، وبخاصة اللجنة الدستورية، والتي اعتبرها لا تمثل السوريين بعد عام على التفاوض بين عدة دول وأطراف مختلفة على إعداد قوائم أسمائها، حيث قسّم الأسد أعضاء اللجنة الدستورية إلى فئتين، الأولى: وتُعبر عن وجهة نظر الحكومة، ولكنها ليست حكومية، أي أنها لا تمثل الحكومة رسمياً، وهذه إشارة خطيرة لكون مخرجاتها المتوقعة غير مُلزمة للنظام، أما الفئة الثانية: وتعبّر عن "وجهة نظر تركيا ومجموعة عملاء سوريين"، حيث اختصر الأسد الفئتين بعبارة: (طرف وطني وطرف عميل)، وهو بذلك لا يعترف باللجنة الدستورية أساساً ولا بأي مُخرج لها، اللجنة التي لا تزال بعض قوى المعارضة تعوّل على جدواها، ومنهم من يعتبرها مدخلاً للحل السياسي. ولا تبدو رؤية الأسد للعملية التفاوضية ومسارتها مختلفة عن ذي قبل، وإنما ذات الدبلوماسية القائمة على الإغراق بالتفاصيل وكسب الوقت واستثمار تلك المسارات كأدوات للتعويم وكسر بعض العزلة الإقليمية والدولية وإعادة فتح قنوات التنسيق مع بعض القوى، دون تقديم أي تنازل، وبالتالي إفراغها من أي مضمون حقيقي وحرفها عن غاياتها الرئيسية.

وقد أكد الأسد في أكثر من موضع من خطابه على رفض تشكيل لجنة لصياغة دستور من الخارج وأن "الدستور خط أحمر لا يمكن أن تتم صياغته وفرضه من الخارج عن طريق عملاء من السوريين"، واللافت في هذا الإطار إشارة الأسد إلى أن دور الحلفاء والأصدقاء في هذا المسار، إنما "يقتصر على النصيحة فقط"، فيما بدا تلميحاً إلى عدم قدرة إيران وروسيا على الضغط عليه لقبول أي مخرجات ضمن الأطر التفاوضية، ولعل ذلك ما يعززه الهجوم اللاذع وغير المسبوق على شخص أردوغان والدور التركي الذي يمثل ضلع أساسي من مثلث أستانة واللجنة الدستورية، ومهاجمته مشروع تركيا "للمنطقة الآمنة"، في الوقت الذي تصرح فيه أنقرة عن تنسيق استخباراتي بينها وبين النظام ويسعى الروس لإعادة تفعيل اتفاق "أضنة" الأمني بين الطرفين، بل ويعترفون بالوجود التركي "كوجود شرعي وبمطالب تركيا الشرعية"، وهو ما أكد عليه المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بعد يوم واحد من خطاب الأسد. ولعل تصعيد اللهجة ضد تركيا بهذا الوقت لا يمكن فصله أيضاً عن سياق عودة العلاقات بين النظام وبعض الدول الخليجية التي تنخرط في المحور المعادي لتركيا (مصر، الإمارات) وانسجام النبرة ضد تركيا مع خطاب هذا المحور، كما أن هذا التصعيد في اللهجة يشير بشكل أو بآخر إلى احتمالية تعطيل التوافقات بخصوص منطقة "خفض التصعيد" الرابعة، وبالتالي ينذر بمستقبل غامض لها.

وعلى الرغم مما حمله الخطاب من رسائل للداخل بأن الحرب لم تنتهي وأن نهاية العسكرة لا تعني نهاية الأزمة، في سياق محاولات احتواء الأزمات المحتملة وخفض سقف التوقعات لحاضنته، خاصة التوقعات الاقتصادية، وحرف الأسئلة حولها باتجاه المجالس المحليّة وتحميلها مسؤولية الإجابة ووضعها في الواجهة؛ إلا أن الخطاب حمل بشكل رئيسي رسائل النظام للقوى العربية والإقليمية والدولية المنخرطة في الملف السوري، بأن؛ "الحل الوحيد في سورية هو التفاوض معه بشكل مباشر ووفق شروطه"، ويبدو أن مفاعيل هذا الخطاب بدأت تظهر على دول الجوار عبر زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين إلى دمشق للتفاوض حول عودة اللاجئين السورين من لبنان، بعيداً عن الأمم المتحدة وما تفرضه من شروط للعودة الآمنة.

ولا يبدو خطاب الأسد جديداً أو غريباً عن شخصية النظام التي عبّر عنها منذ أول خطاب أمام مجلس الشعب إثر اندلاع الثورة السورية، فخطاب الأسد دائماً ينفخ في بوق العود على ذي بدء؛ باعثاً رسائل واضحة لكل من يراهن على إمكانية إصلاح هذا النظام أو وجود حل سياسي معهُ أو إمكانية الاعتماد على ضامنين لهُ قد يلزموه بالقرارات الدولية أو نتائج العملية التفاوضية، وبالتالي غير مستعد لتقديم أي تنازلات، سواء على مستوى العملية التفاوضية أو مستوى الحل السياسي عموماً وما يرتبط به من ملفات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وإنما لابد أن تتم بدون شروط مسبقة ومن مدخل النظام، الذي حدده بالمصالحات.

يعي بشار الأسد أن ترجمة الرسائل التي حملها خطابه إلى واقع أصعب بكثير من حصرها كشعارات وخطابات، وأن مفهوم السيادة الذي ما انفك يردده تم تقويضه لصالح عدة أطراف تتشارك مساحة القرار من المستوى المحلي إلى الدولي، ولكن بنفس الوقت فإن الأسد يدرك أن مجالات هذا الخطاب متاحة طالما ليس هناك أي رادع، خاصة وسط ظرف إقليمي ودولي يتيح له العديد من الهوامش، بدءاً من اضطراب الموقف الأمريكي إلى تهافت بعض دول المنطقة للانفتاح عليه مروراً بالتطمينات الإسرائيلية وصولاً إلى الهامش بين الروس والإيرانيين والذي لايزال يقفز بينهما، مقابل وجود معارضة سياسية ضعيفة، وهذا ما يفرض إعادة التفكير بعدة أسئلة حقيقية حول مدى قدرة الروس على فرض القرارات على النظام في ظل وجود الهامش الإيراني، وعن جدوى استمرار العملية التفاوضية وسط كل تلك الظروف، والأهم عن بدائل هذا المسار في حال استمر بسياقه دون أن يطرأ أي متغير خارجي.

الواقع الحوكمي وإعادة الإعمار في مناطق النظام السوري خلال شهر آب 2018

ملخص تنفيذي

- تظهر المؤشرات ذات الصلة ضعف مصداقية انتخابات الإدارة المحلية ولامبالاة المواطنين تجاهها، كذلك تفرد حزب البعث بالحصة الأكبر من المقاعد بعيداً عن حلفائه في الجبهة الوطنية.

- شكل ملف انتخابات الإدارة المحلية اختباراً لعلاقة البعث بنظرائه في الجبهة الوطنية، حيث قادت قوائم البعث "الوحدة الوطنية" الُمشّكلة إلى حدوث أزمة مع الحزب السوري القومي الاجتماعي، ويمكن لهذا الموقف أن يتطور وينسحب على بقية أحزاب الجبهة، وفي حال تحقق ذلك فإن من شأنه تقويض تجربة الجبهة الوطنية.

- إن توسع نطاق سيطرة النظام الميدانية دون التحكم الكلي بالموارد، واستمرار العقوبات الاقتصادية والإحجام الأممي عن تمويل إعادة الإعمار، من شأنه أن يزيد الضغوط الخدمية والحوكمية والمالية على النظام.

- أدى توضح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في سورية وتوزيع بعض المهمات على حلفائها، إلى تعطيل المسار التفاوضي الناشئ بين النظام ومسد، والذي ظهر في أكثر من ملف كوقف إمداد النفط وتقييد عمليات تسليم القمح واعتقال مرشحي الانتخابات المحلية.

- في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الاقتصادية السورية الروسية تنامياً يمكن لحظه بعدد الاتفاقيات الموقعة واعتمادية دمشق على موسكو بتوريد القمح، ما تزال المفاوضات مستمرة بين النظام وإيران للتوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجية طويلة الأمد.

الواقع الحوكمي وملف الإدارة المحلية

تركزت أولويات حكومة النظام السوري خلال شهر آب 2018 على الملفات التالية: تحديث المنظومة القانونية، عودة اللاجئين، مكافحة الفساد، التحضير لانتخابات الإدارة المحلية.

أنهى مجلس الوزراء دراسة التشريعات الصادرة في سورية، وذلك ضن خطة أعدتها الأمانة العامة لمجس الوزراء بهدف تهيئة البيئة القانونية لمرحلة "ما بعد الحرب"، حيث شملت الدراسة 949 تشريعاً صدروا في الفترة الممتدة منذ ما قبل 1970 لغاية 2018، لتخلص الدراسة إلى اقتراح تعديل 190 تشريع قانوني. ([1])

كما حظي ملف عودة اللاجئين بأهمية من قبل الفريق الحكومي تمثلت بإحداث "هيئة التنسيق لعودة المهجرين في الخارج"([2])، وتتألف اللجنة بموجب القرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيساً وعضوية معاوني وزراء الخارجية والمغتربين والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام وممثلين عن وزارة المصالحة الوطنية والجهات المختصة، هذا وقد عقدت الهيئة اجتماعها الأول منوهةً بعودة ثلاثة ملايين ونصف مهجر إلى مناطقهم في الداخل (دير الزور، الغوطة الشرقية، الرقة المحررة، حمص، حلب، القنيطرة).([3])

في ملف مكافحة الفساد، أقر اجتماع حكومي تطوير عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، سيما فيما يتعلق بالهيكلية الإدارية وتدريب الكوادر البشرية وتقييمها وتأمين المباني والآليات والتجهيزات وتفعيل الأتمتة والربط الشبكي بين المركز والفروع، وتشكيل فرق عمل خاصة في كل من "الهيئة والجهاز" لتنفيذ مهام محددة وإعداد تقارير تتبع دورية عن جميع قضايا الفساد "قيد التحقيق" وإرسالها لمجلس الوزراء. هذا وأوضحت آمنة الشماط رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تفعيل قانون الكسب غير المشروع، الذي يطبق بشكل سري ولا يستطيع أحد الاطلاع على ذلك إلا الجهات المعنية فقط.([4])

في سياق مكافحة الفساد، كشف موقع موالي للنظام عن قضية فساد في صناعة الاسمنت تصل قيمتها إلى 5 مليارات ل.س (حوالي 11 مليون $) سورية، وهو ما أدى إلى توقيف كل من؛ مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت ومدير إسمنت عدرا وعدد من المدراء والعاملين في معمل إسمنت عدرا.

بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، واصلت وزارة الإدارة المحلية والبيئة دعمها لمجالس الوحدات الإدارية واقتصرت خلال شهر آب على دعم عدد من الوحدات الإدارية في محافظة طرطوس، كمساهمة من الوزارة في إنشاء البنى التحتية للمناطق الحرفية والصناعية في هذه الوحدات الإدارية، وقد توزعت المساهمة المالية بين 40 مليون ل.س (تقريباً 89 ألف $) لبلدة الروضة، و20 مليون ل.س لكل من بلدتي الصفصافة ودوير الشيخ سعد.

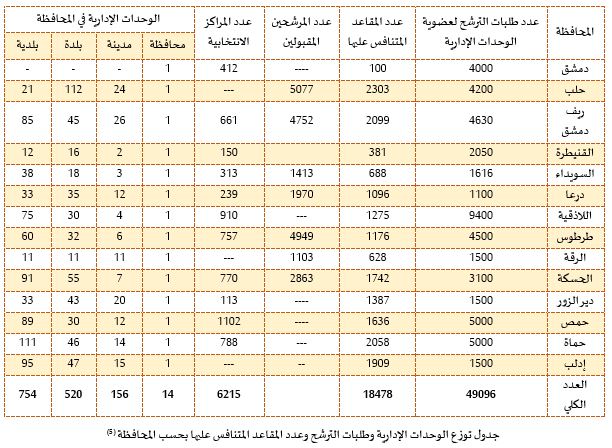

أما ملف انتخابات الإدارة المحلية، بلغ عدد طلبات الترشح لمجالس الإدارة المحلية 49096 مرشحاً في جميع المحافظات، تم قبول 41482 ممن استوفوا الشروط القانونية المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الناظمة للانتخابات، وذلك بحسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

أما بخصوص الناخبين، فقدرت الهيئة العليا للقضاء عددهم بــ 16.349.357 مليون ممن يحق لهم الانتخاب، توزعوا بين 8222701 ناخبة، و8126156 ناخب.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

1. المالية العامة

- أفاد رئيس مجلس الوزراء بصرف 37 مليار ل.س (حوالي 83 مليون $، بسعر 450 لكل $) على البنى التحتية والخدمات والتنمية في شرق حلب، و22 ملياراً في محافظة دير الزور (حوالي 49 مليون$)، كاشفاً بالوقت نفسه عن تحصيل أكثر من 120 مليار ل.س في ملف القروض المتعثرة (حوالي 267 مليون $)، وزيادة مبالغ استثمارات أملاك الدولة بمقدار 30 مليار ل.س (حوالي 67 مليون$) كذلك تحصيل نحو 8 مليارات ل.س في قطاع التأمين (حوالي 18 مليون $).

- كشفت بيانات المجموعة الإحصائية 2017 التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء عن بلوغ صافي الضرائب غير المباشرة([6]) (الضرائب، الإعانات) للعام 2016 نحو 377.2 مليار ل.س (حوالي 838 مليون $)، حيث شكل صافي الضرائب غير المباشرة نحو 27.8% من إجمالي الإيرادات المقدرة لموازنة 2016 والتي تم تقديرها بمبلغ 1358.27 مليار ل.س (حوالي 3 مليار $) (إجمالي تقديرات الموازنة 1980 مليار ل.س مطروحاً منها العجز المقدر بـ 621.73 مليار ل.س)، كما شكل أكثر من 51% من الإيرادات الجارية المقدرة لعام 2016 بنحو 738 مليار ل.س (حوالي مليار و640 مليون $).

- أفاد البيان المالي للحكومة عام 2017 عن تحقيق زيادة في إجمالي إيرادات الرسوم والضرائب بنسبة 27.24% عن 2016، وذلك بمقدار 69 مليار ل.س، مسجلة بذلك 322 مليار ل.س (حوالي 716 مليون $).

- وافقت وزارة المالية على تخصيص مبلغ وقدره 17 مليار ل.س (حوالي 38 مليون $) بشكل مبدئي لتمويل الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة لعام 2019، حيث تم تخصيص نحو 13 مليار من الاعتمادات لمشاريع الاستبدال والتجديد، ونحو 2.6 مليار ليرة للمشاريع المنقولة، وقريب المليار للمشاريع الجديدة، في حين كانت الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الصناعة لتمويل خطتها الاستثمارية 38 مليار ل.س.

- أكد محافظ الحسكة اللواء جايز الحمود الموسى استمرار الحكومة بصرف رواتب العاملين في محافظة الحسكة والمقدرة بــ 2.2 مليار ل.س شهرياً (حوالي 5 مليون $).

- وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على طلب وزارة الصناعة منح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضاً مالياً مقداره 47.627 مليار ل.س ليرة لشراء أقطان موسم 2018-2019.

- كشف وزير المالية عن دراسة لمنح الصناعيين قروضاً جديدة، مؤكداً بأن كتلة الديون المتعثرة في المصارف قد تجاوزت 286 مليار ل.س (حوالي 636 مليون$)، مبرراً بذلك قرار منع السفر بحق الصناعيين المتعثرين عن الدفع.

- كشفت البيانات المالية لشركة كهرباء درعا عن ارتفاع نسبة تحصيل الديون (الجباية) من 72.872 مليون ل.س خلال شهر حزيران إلى 155.491 مليون ل.س في شهر تموز.

2. المصارف

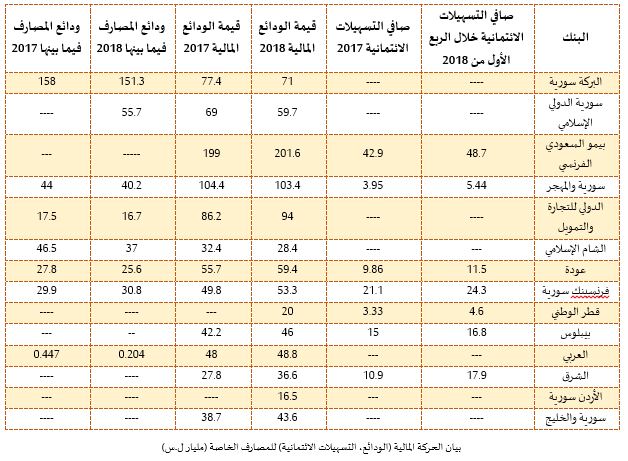

- حققت المصارف الخاصة ربحاً صافياً بنحو 6.9 مليارات ل.س (حوالي 15 مليون $) خلال النصف الأول من 2018، بانخفاض نسبته 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 8.7 مليارات ل.س، وتشمل البيانات السابقة 13 مصرف خاص باستثناء بنك سورية والخليج الذي لم ينشر بياناته المالية بعد.

- بلغت الأرباح التشغيلية([7]) لمعظم المصارف الخاصة التقليدية (عدا مصرف سورية والخليج) حوالي 14.2 مليار ل.س (حوالي 32 مليون$) خلال النصف الأول من 2018، ولم يتم تسجيل خسائر تشغيلية لأي مصرف خاص.

- وافق مجلس الوزراء على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي نقداً في المصارف العاملة بعوائد تنافسية، وقد حدد وزير المالية سعر الفائدة بشكل أولي بــ 4.25 % لأي شخص داخل أو خارج سورية، هذا وقد بلغت قيمة الأموال المودعة داخل سورية بحسب وزير المالية حوالي 1500 مليار ل.س (حوالي 3.5 مليار $).

- تعديل مرتقب للقانون رقم 26 لعام 2015 الخاص بتسوية ديون المصارف العامة، بحيث من المتوقع أن تتضمن التعديلات تسهيلات ائتمانية للمقترضين المتعثرين عن السداد.

- ارتفع صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من المصارف التقليدية الخاصة خلال الأشهر الثلاثة من 2018 بنسبة 14.11%، لتبلغ حوالي 168.5 مليار ل.س (حوالي 375 مليون$)، مقارنة بما كانت عليه نهاية 2017 حيث بلغت 147.7 مليار ل.س.

- بلغت قيمة الودائع الإجمالية للمصارف الخاصة الإسلامية والتقليدية (ودائع العملاء وودائع المصارف) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 حوالي 932 مليار ل.س (حوالي 2 مليار$)، مرتفعة بنسبة 1.9% عن 2017 والتي بلغت حينها 914 مليار ل.س.

-

الإسكان

- أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن تخصيص 1339 وحدة سكينة (السكن الشبابي، الادخار السكني، السكن البديل، شاغلي المخالفات) بمحافظتي حلب وحمص.

- أصدرت المؤسسة العامة للإسكان أمر المباشرة لتنفيذ أبراج الجزيرة 14 في مدينة الديماس الجديدة، وتعد مؤسسة الإنشاءات العسكرية الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأبراج بقيمة 7.7 مليار ل.س (حوالي 17 مليون$).

- كشف عضو من مجلس محافظة دمشق عن نية المحافظة التعاقد مع إحدى الشركات لبناء 500 وحدة للسكن البديل في منطقة تنظيم خلف الرازي.

- كشف مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري أحمد حمصي قرب إطلاق مشروع تطوير عقاري للسكن العشوائي في حلب في منطقة الحيدرية، على مساحة تقدر بـــ 118 هكتاراً.

-

الطاقة والكهرباء

- إعادة بئري النفط رقم (103. 107) للإنتاج بطاقة إنتاجية تقدر بــ 500 برميل يومياً، كم تم افتتاح حطتين للمياه في الشميطية والمريعية وعدد من مراكز ومقرات البلديات في ريف محافظة دير الزور.

- كشف وزير النفط والثروة المعدنية عن خطة الوزارة تعميم مشروع البطاقة الذكية للبنزين، حيث بلغ عدد البطاقات المقدمة في محافظتي طرطوس واللاذقية 120 ألف بطاقة، كما كشف عن قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والبالغ 1.2 مليار ل.س يومياً (حوالي 2 مليون و600 ألف $).

- استعرض وزير النفط والثروة المعدنية مذكرة لجنة الموارد والطاقة حول "استراتيجية الطاقة وآفاق تلبية الاحتياجات خلال الفترة القادمة في قطاعات "النفط والكهرباء والموارد المائية والنقل والصناعة"، وقد تضمنت المذكرة دراسة احتياجات سورية حتى عام 2033 من جميع مخرجات الطاقة مثل الكهرباء أو النفط أو الغاز.

- تم استلام الدفعة الأولى من مراكز التحويل الكهربائية وعددها 65 بموجب العقد المبرم بين المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء وشركة ميتاليك اللبنانية، ويبلغ عدد المراكز المتعاقد عليها 404 مركز تحويل.

- بلغت قيمة أضرار قطاع الكهرباء بريف درعا بحسب بيانات الشركة العامة لتوزيع الكهرباء بدرعا نحو 8 مليارات ل.س (حوالي 18 مليون $).

-

التجارة والصناعة

- تم تخصيص المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة بمبلغ 320 مليون ل.س كخطة إسعافيه لإصلاح عدد من آلات وخطوط إنتاج المؤسسة.

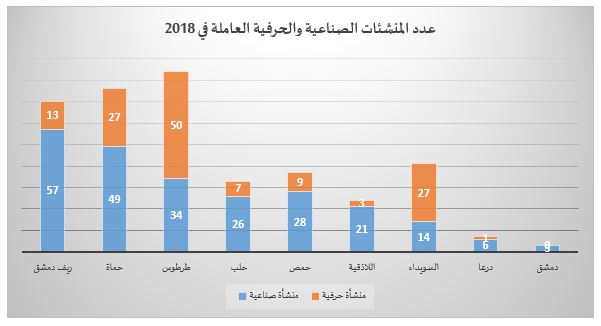

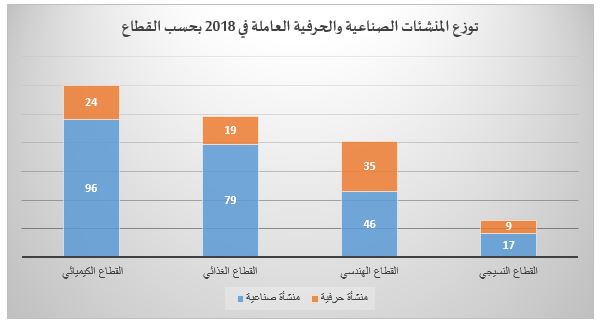

- كشف تقرير التتبع النصفي الصادر عن مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة لــ 2018 عن دخول 137حرفة و238 منشأة حيز الإنتاج خلال النصف الأول من 2018 برأسمال بلغ 10.5 مليارات ل.س (حوالي 24 مليون $)، موفرة بذلك 1712 فرصة عمل.

- كشفت مديرية الاستثمار الصناعي عن ترخيص 1025 منشأة خلال النصف الأول من 2018، برأسمال إجمالي بلغ 61.22 مليار ل.س، موضحة انخفاض عدد المنشآت المرخصة خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من 2017 بنحو 43 منشأة، حيث سجلت تلك الفترة ترخيص 1068 منشأة برأسمال إجمالي بلغ 261.76 مليار ل.س (حوالي 582 مليون $).

عدد المنشئات الصناعية والحرفية المنتجة في النصف الأول من 2018

توزع المنشئات العاملة في النصف الأول من 2018 بحسب القطاعات

- بلغ إنتاج الشركة العامة للخيوط القطنية في اللاذقية 2919 طن من الغزول القطنية حتى نهاية تموز 2018، في حين بلغت المبيعات الإجمالية للشركة خلال المدة نفسها 3.6 مليار ل.س، وقد تم تصدير 450 طناً من الخيوط القطنية إلى مصر وأوربا بقيمة مليون دولار.

- بلغت مبيعات شركة اسمنت البادية خلال النصف الأول من 2018 نحو 16.9 مليار ل.س نتج عنها أرباح دفترية بقيمة 4.34 مليار ل.س، في حين بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 8.57 مليار ل.س نتيجة حصولها على تمويل مصرفي بالدولار (قرض مقاول صيني) عند تأسيسها وانخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار، هذا وقد بلغت فجوة السيولة لدى الشركة بنهاية حزيران أكثر من 21.4 مليار ل.س.

- اعتبر صناعيو القابون الدراسة المقدمة من محافظة دمشق بخصوص تقييم نسبة الضرر بالمنطقة الصناعية غير دقيقة، معربين عن رغبتهم بالبقاء بالمنطقة الصناعية.

- كشف رئيس الاتحاد العام للحرفيين عن اقتراح خمس مناطق بديلة لنقل المنشئات الحرفية القائمة في القدم.

- أفاد مدير صناعة حمص أسعد وردة بأن 60% من المنشئات الصناعية والحرفية في حمص تعمل بنسبة تشغيل تتراوح بين 30-60% باستثناء معامل الأدوية البشرية التي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، كاشفاً بالوقت نفسه عن عدد المنشئات الصناعية المنفذة خلال النصف الأول من 2018 والتي بلغت 27 منشأة برأسمال 313 مليون ل.س.

6. الزراعة

- بلغت كمية القمح المسوقة للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في درعا نهاية موسم التسويق 25.6 ألف طن، مقابل 14 ألف طن في الموسم الماضي.

- بلغت كمية القمح المستوردة من الخارج منذ بداية 2018 لغاية شهر آب حوالي 101 طن، وأعلنت الحكومة رغبتها باستيراد القمح من رومانيا وبلغاريا.

- خفضت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مخصصات محافظة طرطوس من الدقيق بنسبة 15%، عقب رفعها خلال السنوات الماضية بنسبة 25%، ويعود سبب خفض حصة المحافظة من الدقيق إلى عودة قسم من النازحين لمناطقهم، إضافة إلى ضبط توزيع المادة ومنع بيعها في السوق السوداء.

- كشفت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب عن استلام 300.86 طن من القمح منذ بداية الموسم، مقارنة بــ 459 ألف طن في الموسم الماضي بانخفاض نسبته 34.4%، هذا وقد تراجعت كميات القمح المسلمة من الحسكة من 180 ألف طن في 2017 إلى 48 ألف طن في 2018، في حين تصدرت محافظة حماة نظيراتها من حيث كميات القمح المسلمة بــ 136 ألف طن.

- قُدرت أضرار منشآت الري في محافظة درعا بــ 9 مليارات ل.س (حوالي 20 مليون $) قابلة للزيادة في ظل استكمال عملية تقييم الأضرار.

- قُدر الإنتاج الأولي للحمضيات في محافظة اللاذقية بــ 816 ألف طن، بانخفاض 180 ألف طن عن العام الماضي، كما تراجع إنتاج الزيتون من 200 ألف طن إلى 45 ألف طن.

- قدر إنتاج محافظة السويداء من التفاح بــ 70 ألف طن، 40% منه غير صالح للتسويق.

7. النقل

- وصول أول رحلة طيران لناقل جوي عربي "عراقي" إلى مطار دمشق الدولي قادمة من مطار النجف الدولي.

- أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عن بدء تسيير رحلاتها من دمشق إلى العاصمة الأردنية بمعدل رحلتين أسبوعياً.

- أفاد مصدر في وزارة النقل بوجود تحرك لتفعيل التعاون الاقتصادي والربط السككي وحركة نقل البضائع بين سورية ولبنان.

- قدرت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قيمة الأضرار المباشرة للشبكة الطرقية في المحافظات التي تعرضت للتخريب بحدود 38 مليار ل.س (حوالي 85 مليون $)، ويقدر طول شبكة الطرق المركزية بــ 8394 كم، منها 1520 كم اتوسترادات.

- وقعت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية 22 عقد مع عدد من مؤسسات القطاع العام، بقيمة تجاوزت 3.5 مليار ل.س وذلك لصيانة وتأهيل شبكة الطرق المركزية والجسور المتضررة.

- تعمل وزارة النقل ضمن رؤيتها الاستراتيجية في المواصلات الطرقية على زيادة الاهتمام بالشبكة الطرقية، حيث بدأت الوزارة طرح مشاريع لتطوير الطرق الرئيسية وفق نظام الـ O. T، وربط البوابة الشمالية لسورية بالبوابة الجنوبية والبوابة الغربية (البحرية) بالبوابة الشرقية.

- خصصت وزارة النقل مبلغ 20 مليار ل.س (حوالي 45 مليون$) من موازنتها لدعم صيانة وإنشاء الطرق والجسور والمعابر، كما عبرت الوازرة عن نيتها تنفيذ عدد من الطرق الرئيسية أبرزها:

- الطريق السريع (شمال – جنوب): يمتد من الحدود التركية حتى الحدود الأردنية (باب الهوى، حلب، حماة، حمص، دمشق، الحدود الأردنية) بطول 432 كلم، وبكلفة أولية تقدر بــ 808 ملايين يورو.

- الطريق السريع (شرق – غرب): يمتد من طرطوس عبر التنف إلى الحدود العراقية (طرطوس، حمص، البصيري، التنف، الحدود العراقية) بطول 351 كلم تقريباً، وبكلفة أولية تقدر بــ 473 مليون يورو.

- ربط طريق الساحل الغاب مع أوتوستراد حماة _ حلب بطول حوالي 30 كلم، كذلك استكمال طريق دير الزور _البوكمال، والطريق الشاطئي (اللاذقية، جبلة، بانياس).

- بدء العمل على تنفيذ طريق حمص مصياف الجديد الذي سيربط المنطقة الوسطى بالساحلية مروراً بمصياف، وقد بدأت المواصلات الطرقية ومؤسسة الإنشاءات العسكرية تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 7.4 مليارات ل.س.

- تنسيق بين وزارة النقل والكهرباء والمؤسسات المعنية لإنشاء مدينة صناعية بحرية في منطقة عرب الملك في بانياس، بالتوازي مع إنشاء حوض عائم في مرفأ طرطوس.

- تخطط المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية المؤسسة لإنشاء خط حديدي جديد البصيرة -التنف من محطة البصيرة على محور مهين- الشرقية بطول 156 كلم، كذلك استكمال تنفيذ خط حديد دير الزور _ البوكمال _ الحدود العراقية بطول 143 كلم، وتنفيذ خط حديد دمشق_ درعا_ الحدود الأردنية بطول 107 كلم.

8. السياحة

- كشفت مديرية سياحة ريف دمشق عن تحسن ملحوظ في السياحة الدينية، حيث بلغ عدد الأشخاص الفعليين الذين قدموا إلى سورية بهدف السياحة الدينية 161819 سائح.

- قُدرت خسائر القطاع السياحي في سورية بنحو 330 مليار ل.س (حوالي 734 مليون $)، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل في مجال النقل السياحي والمطاعم حوالي ربع مليون عامل.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

تسعى حكومة النظام جاهدة إلى استقطاب الأموال ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وفي مسعاها ذلك فإنها تراهن على معرض دمشق الدولي الذي سوف يعقد في أيلول 2018، وقد كشفت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية عن مشاركة 46 دولة من أبرزها: روسيا وبيلاروسيا والهند وإيران، كما يقُدر عدد الشركات التجارية المشاركة بـــ 2000 شركة، من بينها وكالات من دول أوربية مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

كذلك تعمل حكومة النظام على تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لإقامة مشاريع اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 8 شركات في شهر آب 2018 بحسب ما هو مرفق في الجدول، ليبلغ عدد الشركات المسجلة خلال النصف الأول من 2018 حوالي 859 شركة مقسمة بين: 432 سجلاً لشركات التضامن، و77 لشركات التوصية، 23 لشركات المساهمة، و327 لشركات محدودة المسؤولية.

تواصل العلاقات الاقتصادية السورية_ الروسية تطورها، حيث شهد شهر آب توقيع عدد من العقود الاقتصادية بين الجانبين من أبرزها:

- منح وزارة السياحة الشركة الروسية "LOGISIT" رخصة لإشادة فندق وشاليهات في موقع المنارة بمحافظة طرطوس، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بأكثر من 18 مليار ل.س (حوالي 40 مليون$).

- توقيع وزارة الأشغال العامة والإسكان عقد توريد آليات ومعدات هندسية مع الجانب الروسي، بانتظار المصادقة عليه من قبل رئاسة الوزراء.

- تعاقد المؤسسة العامة للإسكان مع شركة "ستروي اكسبرت ميدل إيست" الروسية لتنفيذ مشروع للسكن الشبابي و13 برجاً سكنياً بمنطقة الديماس بريف دمشق.

- توريد 200 ألف طن قمح من روسيا، حيث كمية القمح المستوردة من موسكو منذ بداية 2017 لغاية منتصف 2018 نحو مليوني طن.

كذلك من المقرر عقد الملتقى الثاني لرجال الأعمال السوري الروسي خلال فعاليات الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي، ويتوقع أن يشارك بهذا المعرض 70 شركة روسية، ويضاف إلى ما سبق تقديم الجانب السوري مقترحاً لتحويل "جمهورية القرم" منطقة رئيسية للتجارة مع روسيا.

أما مع الجانب الإيراني، ما تزال المفاوضات جارية لتوقيع اتفاق التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين الجانبين، وقد أفاد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون العلاقات الدولية عن إنجاز 75% من المسائل ذات الصلة بالاتفاقية، كما قام أمير أميني معاون وزير الطرق وبناء المدن الإيراني بزيارة إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي، حيث التقى عدداً من المسؤولين السوريين كوزير النقل والأشغال العامة والإسكان ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وعن نتائج الزيارة:

- اتفاق وزارة وزارة الأشغال العامة والإسكان مع الجانب الإيراني على تنفيذ 30 ألف وحدة سكينة من مشاريع المؤسسة العامة للإسكان في محافظات دمشق وحلب وحمص بواسطة القطاع الخاص الإيراني، كذلك الاتفاق على تشكيل فريق من المقاولين الإيرانيين للاطلاع على عمل قطاع المقاولات السورية والدخول بشراكات في قطاع المقاولات.

- التباحث بمشروع مد سكة حديدية تربط بين إيران وسورية مروراً بالعراق، حيث يتوقع أن تمتد السكة من مدينة شلمجه جنوبي إيران إلى ميناء البصرة العراقي، ومن ثم إلى الأراضي السورية.

- التعاون في مجال انشاء ميناء بحري في الحميدية بطرطوس وعمل المرافئ والسفن والتسهيلات لزيادة حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.

تواصل الحكومة تنويع شراكاتها الاقتصادية وتمتين علاقاتها من الدول التي تعتبرها صديقة لها وفي هذا السياق، بحث وزير الصناعة مع السفير البيلاروسي في دمشق ووفد شركة ماز البيلاروسية، العرض المقدم من الشركة لإقامة خطي إنتاج للشاحنات والباصات في سورية. كذلك دعا سفير سورية في الهند الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود للمشاركة في الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي.

خلاصة تحليلية

واصلت حكومة النظام تركيزها على ملف مكافحة الفساد، في محاولة منها للرد على ما يثار حولها من شبهات بالفساد والتي تزايدت في الآونة الأخيرة، إلا أن تأكيد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بخصوص سرية تطبيق قانون الكسب غير المشروع، من شأنه أن يقلل من مصداقية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، ويجعل منها عنواناً إعلامياً وأداة لتصفية الحسابات داخل الجهاز الحكومي.

فيما يخص انتخابات الإدارة المحلية، تدل المؤشرات القائمة على ضعف مصداقيتها ولامبالاة المواطنين تجاهها، وكذلك تفرد حزب البعث فيها بعيداً عن حلفائه في الجبهة الوطنية التقدمية، حيث لوحظ تضارب البيانات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا للانتخابات بخصوص عدد طلبات الترشيح، حيث أعلن رئيس اللجنة عن استقبال 49096 طلب ترشح في جميع المحافظات([8])، ليعود ويعلن عن ترشح 55164 شخص لانتخابات الإدارة المحلية([9])، دون تفسير التباين في الأرقام المصرح عنها.

ولا يبدو بأن جهود النظام في حشد السكان للمشاركة في انتخابات الإدارة المحلية قد تكللت بالنجاح، وهو ما يمكن التدليل عليه بلامبالاة السكان تجاه الانتخابات سيما عقب إعلان البعث لقوائم "الوحدة الوطنية"([10])، ولعل عزوف المرشحين عن إطلاق حملات انتخابية([11]) وانسحاب بعضهم الآخر([12]) مؤشرين بأن النتائج قد حسمت مسبقاً ووفق ترتيبات معينة دون الحاجة لخوض غمار الانتخابات.

يبدو بأن حزب البعث قد حسم خياره بالاستئثار بمعظم مقاعد المجالس المحلية، وما يعنيه ذلك من تهميش لأحزاب الجبهة الوطنية، فعلى سبيل المثال تضمنت قائمة "الوحدة الوطنية" لمجلس مدينة اللاذقية 50 مرشحاً كان لحزب البعث 39 مقعداً في حين توزعت المقاعد المتبقية بين 7 للمستقلين و4 لأحزاب الجبهة الوطنية([13])، كذلك حظيت أحزب الجبهة الوطنية بمرشح واحد في قائمة "الوحدة الوطنية" لمجلس محافظة السويداء مقابل 44 مرشح لحزب البعث و8 مستقلين.([14])

قاد توجه البعث إلى تصعيد الخلافات بينه وبين حلفائه في الجبهة الوطنية، وهو ما ظهر جلياً بانسحاب مرشحي الحزب السوري القومي الاجتماعي من انتخابات الإدارة المحلية في محافظة السويداء رداً على قائمة "الوحدة الوطنية" الإقصائية التي أعلنها البعث([15])، ويمكن لهذا الموقف أن يتطور وينسحب على بقية أحزاب الجبهة وفي حال تحقق ذلك فإن ذلك من شأنه أن يعيد النظر بتجربة الجبهة الوطنية التقدمية.

خدمياً، أظهرت الوقائع تعرض عدة مناطق لأزمة مياه خانقة تمركز معظمها بمحافظة ريف دمشق كما في ضاحية الأسد وصحنايا والتل، كما برزت أيضاً في ريف حماة الغربي ومدينة حمص. وفي جانب آخر تزايدت شكاوى السكان من رفع أجور النقل في عدد من المحافظات كما في حي الورود (مساكن الحرس) في دمشق، كما استمرت أزمة القمامة في عدد من المدن والبلدات كما في جرمانا وحي المزة 86 في العاصمة وأشرفية صحنايا أيضاً، ولعل الأبرز ظهور أزمة وقود في عدد من المحافظات من أبرزها اللاذقية وطرطوس والتي أرجعها موظفو الحكومة لتهريب الوقود إلى لبنان.

إن توسع نطاق سيطرة النظام بدعم مباشر من حليفيه، دون إحكام السيطرة الكلية على الموارد الطبيعية (النفط، الغاز)، من شأنه أن يظهر محدودية القدرات المالية والحوكمية للنظام، سيما مع استمرار العقوبات الاقتصادية والإحجام الأممي عن تمويل عمليات إعادة الإعمار، الأمر الذي يعزز احتمالية تعرض مناطق سيطرته لأزمات خدمية أكثر حدة في المستقبل المنظور.

شهدت العلاقة بين النظام السوري ومجلس سورية الديمقراطي توتراً ملحوظاً في شهر آب بخلاف ما كان متوقعاً، وهو ما ظهر في وقف مسد لإمدادات النفط باتجاه مناطق النظام وكذلك الحد من عمليات تسليم القمح، واعتقال مرشحي الانتخابات المحلية([16]) والإعلان عن الإدارة الذاتية المشتركة في شمال وشرق البلاد([17])، ويشير التوتر القائم إلى فشل مفاوضات الطرفين في تحقيق اختراق فيما يتعلق بالملفات الإشكالية كاللامركزية وإدارة الموارد الطبيعية والخدمات، ويمكن إرجاع فشل المفاوضات إلى توضح أكثر لاستراتيجية الإدارة الأمريكية في سورية وانتقالها للضغط الاقتصادي والسياسي على النظام وحلفائه.

اقتصادياً، يتزايد اعتماد النظام على الجانب الروسي في توريد القمح، سيما في ظل تدهور الإنتاج السوري من القمح (انخفض بنسبة 60% منذ 2011 حيث كان يبلغ آنذاك 4 مليون طن)، حيث ارتفعت كميات القمح الروسية الموردة لسورية من 47 ألف طن في 2015 لتتجاوز مليوني طن بين بداية 2017 ومنتصف 2018 بحسب البيانات الحكومية. كما تشهد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الروسي والسوري تنامياً ملحوظاً معبراً عنه بعدد الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين خلال شهر آب، ولعل الملاحظ تنامي الانخراط الروسي في قطاعات اقتصادية خارج النفط والغاز والسياحة كالعقار والصناعة وكذلك الزراعة.

بالمقابل، ما تزال اتفاقية التعاون الاستراتيجية طويلة الأمد قيد التفاوض بين الجانبين السوري والإيراني، حيث تمارس إيران من خلال زيارة مسؤوليها المتكررة إلى دمشق ضغوطاً على النظام للتوقيع على هذه الاتفاقية والحصول على امتيازات واسعة تشمل ميناء بحري وسكك حديدية ومناطق صناعية وعقارية، الأمر الذي لا يلقى تأييداً واسعاً داخل أروقة صنع القرار في دمشق.

([1]) دانيه الدوس، تطوير تشريعات القطاع الحكومي بما ينسجم مع توجهات عمل الدولة ومشروع الإصلاح الإداري، تشرين، تاريخ 02-08-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2N2vQxC

([2]) إحداث هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج، تشرين، تاريخ 05-08-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2N2XVou

([3]) وضع رؤية مشتركة وخطة عمل لعودة المهجرين السوريين من الخارج، موقع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، تاريخ 09-08-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2oWEVcM

([4]) محمد زكريا، هيئة الرقابة والتفتيش تؤكد أن قانون الكسب غير المشروع مطبق لكنه محاط بالسرية، جريدة البعث، تاريخ 02-08-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2CDMDlA

([5]) البيانات الواردة في الجدول بحسب تصريحات وبيانات اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

([6]) الضريبة غير المباشرة: نوع من أنواع الضريبة التي يتم تحصيلها لمصلحة الحكومة من خلال وسيط، وتفرض على الإنفاق أو الاستهلاك أو المبيعات، وذلك على خلاف الضرائب المباشرة التي تُفرض على الدخل والأصول والأرباح.

([7]) الدخل التشغيلي: دخل المصرف المتأتي من صافي إيرادات الفوائــد وصـــافي إيرادات العمولات والرســـوم، وصافي الأرباح التشغيلية الناتجة عن تقييم العملات الأجنبيــة، ومن خسائر أو أرباح غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي، إضافة إلى أرباح موجودات مالية للمتاجرة أو متوافرة للبيع والإيرادات التشغيلية الأخرى.

([8]) انتخابات الادارة المحلية. أكثر من 49 ألفا إجمالي طلب ترشيح، جريدة البعث، تاريخ 02-08-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2oYAPRx

([9]) محمد منار حميجو، قبول 34500 طلب ترشح ما عدا ثلاث محافظا، جريدة الوطن، تاريخ 08-08-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2x1rtJ9

([10]) صحفيون ينتقدون مسار الانتخابات… سنضع ورقة بيضاء، سناك سوري، تاريخ 11-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2oX3jLl

([11]) محمد منار حميجو، فقر في الحملات الإعلانية لانتخابات الإدارة المحلية … الأخرس لـ«الوطن»: لم يصلنا إلا عدد قليل من طلبات الإعلان، جريدة الوطن، تاريخ 03-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2NFTC21

([12]) بعد صدور قوائم «البعث». مرشح للانتخابات ينسحب: «النتائج وضعت سلفاً» !، سناك سوري، تاريخ 09-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2N1TRVr

([13]) «البعث» يعلن قائمة اللاذقية. أحزاب الجبهة والمرأة نالوا من “الجمل أذنه”، موقع سناك سوري، تاريخ 09-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2QmX8gc

([14]) “البعث” يعطي حلفاءه مقعداً واحداً في قائمة “السويداء” التي وصفت بـ “الذكورية”، سناك سوري، تاريخ 08-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2CLiqBi

([15]) في سابقة تاريخية… حزب جبهوي ينسحب من الانتخابات، سناك سوري، 11-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2O7eRqh

([16]) «قسد» تعتقل مرشحين لـ «الإدارة المحلية» بالحسكة وتدعم داعش بدير الزور، جريدة الوطن، تاريخ 20-08-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2O8QybA

([17]) الإعلان عن تأسيس إدارة ذاتية كردية مشتركة في سوريا، موقع روسيا اليوم، تاريخ 06-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2NsNTfR

انتخابات باهتة واستقرار مغيب بمناطق الأسد

أعلن عن نتائج انتخابات الإدارة المحلية التي جرت منذ يومين دون أن تتضمن أي مفاجئات، حيث جرت ضمن السياق المعتاد بتدخل سلطوي فج وترتيب أمني دون أي اعتبار لرأي السكان المعنيين بها أو مصالحهم، فهي لم ولن تكون أبداً في ظل النظام القائم إلا أداة لتجميل السلطوية وإعادة ترميمها، وصولاً إلى تثبيتها من جديد عبر بناء شبكات المحسوبية والزبائنية وإخضاع المحليات للمركز، لتؤكد هذه الانتخابات بأن اعتبارات الاستقرار السياسي والمجتمعي مغيبة لصالح اعتبارات أمنية ومصلحية وما يعنيه ذلك من استمرار حالة اللااستقرار ومفرزاتها.

أعلن النظام بشهر حزيران عزمه إجراء انتخابات الإدارة المحلية في شهر أيلول، لينهي بذلك حالة تمديد ولاية وحدات الإدارة المحلية بموجب المرسوم التشريعي رقم 14 الصادر في 2016، وما بين الإعلان عن موعد الانتخابات وإجرائها قام النظام باتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تحكمه بالعملية الانتخابية ومخرجاتها لتعزيز سلطويته وضمان تحكمه بإعادة الإعمار على المستوى المحلي كما المركزي، حيث لجأ إلى إعادة بناء شبكاته المحلية القائمة على ثلاثية الشيخ والبعثي والمخبر الأمني، واستلحاق آخرين ممن أفرزتهم سنوات الأزمة من ميليشاويين وتجار أزمات ومصالحين من خلال زيادة عدد مقاعد المجالس المحلية من 17588 إلى 18474، كما قام النظام بإعادة تشكيل المحليات عبر استحداث أخرى وتغير التوصيف الإداري لبعضها الآخر، ليرتفع بذلك عدد الوحدات من 1337 إلى 1444 وحدة إدارية ذات شخصية اعتبارية، وهو ما مكنه من إضعاف محليات واحتواء أخرى لطالما كانت معارضة له، فضلاً عن توظيف هذه المحليات لتنفيذ وشرعنة إجراءات تنظيمية وإدارية كالقانون رقم 10، كذلك توظيفها للتحكم الكلي بعملية إعادة الإعمار على المستوى المحلي كما المركزي في حال التوصل إلى اتفاق دولي لدعم عملية إعادة الإعمار وهو غير متحقق لغاية الآن.

عمل النظام على استغلال الانتخابات المحلية لتنشيط دور البعث من جديد من خلال دمجه بالمحليات إدارة وتوجيهاً وعضوية كما كان سابقاً، الأمر الذي ظهر من خلال هيمنة البعث على قوائم الوحدة الوطنية مقابل حضور خجل لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ممن استنكر بعضها علناً التوجه الإقصائي للبعث كالحزب السوري القومي الاجتماعي، وعلى الرغم من كل الإجراءات لم ينجح النظام بحشد الدعم الشعبي لهذه الانتخابات والترويج الخارجي لها، كما لم يتمكن أيضاً من دفع السكان للمشاركة بها رغم الحملات الإعلامية واللقاءات الميدانية المكثفة التي قام بها ممثلوه في المدن والبلدات، وتجلى ما سبق بانخفاض عدد الترشح ونسبة الناخبين، حيث اضطر النظام إلى تمديد فترة الترشيحات مبرراً ذلك بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لاستكمال مستنداتهم القانونية، في حين رشحت أخبار عن طلب البعث من عناصره الترشح خلال فترة التمديد للتغطية على ضعف المشاركة الشعبية، وهو ما يفسر ارتفاع عدد المرشحين بشكل كبير من 1800 مرشح خلال الأيام الأولى للترشح ليصل إلى ما يقارب من 50 ألف مرشح بنهاية المدة القانونية للترشح، كذلك أظهرت العملية الانتخابية وبإقرار الكثير من مؤيدي النظام ضعف نسب المشاركة بها، حيث قرر الكثيرين مقاطعتها بشكل مسبق باعتبار النتائج محسومة لصالح قوائم البعث، كما تجاهلها آخرين من منطلق كونها مسرحية وبأنها لن تغير شيئاً من واقع محلياتهم.

لا يبدو بأن المجالس الوليدة عن هذه الانتخابات وأعضائها سيحدثون فرقاً في واقع المحليات، فهم نتاج ترتيب طغت عليه الاعتبارات الأمنية والمصلحية للنظام، كما لا يحظوا بمصداقية وشرعيتهم مثار تساؤل في ظل عزوف كثير من السوريين عن المشاركة بالانتخابات واختطاف هذه العملية من قبل البعث، والإقصاء المتعمد لشرائح معتبرة من المجتمع السوري من المشاركة بها من النازحين والمهجرين والمقيمين في مناطق لا تخضع لسيطرة النظام، كذلك لا تتمتع هذه المجالس وأعضاؤها بالصلاحيات الكافية لإدارة مناطقهم إذ يحتكرها ممثلو المركز كالمحافظ، ولا يتوافر لها التمويل الكافي للتصدي للاستحقاقات الخدمية لمحلياتهم وخدمة مصالحها، ليفرغ جميع ما سبق الانتخابات المحلية من مضمونها ويجعلها أداة لإنتاج السلطوية وإخضاع المحليات، وهو ما يفتح الباب مشرعاً لاستمرار حالة اللااستقرار ومفرزاتها.

المصدر السورية نت: https://bit.ly/2NSp39a

من القلمون..ملامح لتقسيمات إدارية جديدة عنوانها الأقاليم

نشاط محموم تقوده الحكومة السورية لإعادة النظر بالتقسيمات الإدارية القائمة بعدما عبثت بها الحرب، مدفوعة باعتبارات سياسية وأخرى تتصل بإعادة الإعمار، وتلقى هذه المساعي دعماً من قبل مراكز نافذة في النظام وأخرى محسوبة عليه، كما تجد صدى لدى الدول الداعمة له، كذلك لدى تلك المتوقع أن تتعهد فاتورة إعادة الإعمار.

وما الحديث عن تشكيل مدن جديدة ومنها مدينة القلمون، وتسريع وتيرة إصدار المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية وإعادة إحياء مقترحات سابقة في هذا الصدد، إلا مؤشرات على التوجه الجديد للنظام والذي من المتوقع أن يتبلور بشكله الأوضح بنظام الأقاليم بمفهومه الإداري وليس السياسي بحسب بعض المصادر.

يتردد في الآونة الأخيرة ميل النظام إلى اعتماد نظام الأقاليم إدارياً وليس سياسياً وذلك لإعادة تنظيم الإدارة المحلية التي عبثت بها الحرب. ومن المتوقع إحداث أقاليم يتراوح عددها بين خمسة وسبعة أقاليم، يضم كل منها محافظات تتبع لها مجموعة مدن تضم نواحي مقسمة إلى بلدات وقرى. وما يعزز من صحة هذه التكهنات وجود مشاريع سابقة قبيل الأزمة لإحداث وحدات إدارية جديدة على مستوى المحافظات كريف حلب وتدمر والقامشلي، إضافة إلى تزايد الحديث عن إحداث وتشكيل مدن جديدة ضمن الرؤية السابقة كما ظهر في مقترح "مدينة القلمون"، والتي ستتشكل من دمج ثلاث وحدات إدارية هي؛ النبك ودير عطية وقارة.

تتلاقى توجهات النظام الجديدة مع مصالح رجل الأعمال المعروف رئيس مجلس إدارة "شركة النبراس القابضة" سليم دعبول، الذي يقود حملة على الصعيدين الرسمي والشعبي لتبني المقترح وتفعيله. واستغل دعبول زيارة وفد حكومي برئاسة رئيس الوزراء للمنطقة لعرض المقترح.

كما تشير المصادر إلى توقيع عريضة من قبل رؤساء بلديات المدن والبلدات المقربة من دعبول للمطالبة بتشكيل "مدينة القلمون" ومركزها دير عطية، فضلاً عن الترويج لمشروعه على الصعيد الشعبي من خلال إبراز إيجابيات المقترح من قبيل تخفيف العبء على المواطنين في ما يتعلق بإنجاز معاملاتهم الرسمية، وإقامة مشاريع تنموية كإنشاء سكة حديد تجمع البلدات والنواحي التي ستتبع للمدينة الجديدة من جهة، وبين باقي مدن القلمون والعاصمة من جهة أخرى، وتأسيس مدينة صناعية خامسة على مستوى سورية، وجر مياه نبع العاصي للمنطقة، إضافة إلى فتح معبر جديد بين القلمون ولبنان، كذلك تأسيس شركة لتكرير النفط والغاز من الحقول الثلاث القائمة في المنطقة وهي: البريج ودير عطية وقارة، والتي تُقدر احتياطاتها من الغاز الطبيعي بحسب وزارة النفط والثروة المعدنية السورية بـ20 مليار متر مكعب.

أثار المشروع الجديد حفيظة أهالي مدينة النبك وبلدة قارة ولكل منهم أسبابه، ويعتبر أهالي مدينة النبك أنفسهم الأحق تاريخياً وإدارياً بأن يكونوا مركزاً للمدينة المقترحة لا دير عطية، بينما يتخوف أهالي قارة من تجيير المزايا التنموية والاقتصادية الناشئة عن استغلال الغاز لصالح دير عطية.

وأمام هذه التحفظات ارتأت محافظة ريف دمشق بحسب المصادر تعليق مقترح رؤوساء البلديات وإحالته لمزيد من الدراسة، في حين يجري العمل على طرح حلول توفيقية لتجاوز هذه التحفظات من قبيل إيجاد مركز "مدينة القلمون" بالتوسط بين الحدود الإدارية للنبك ودير عطية. وتشير التوقعات الى أن المشروع سيجد طريقه للنور في ظل الحظوة التي يتمتع بها دعبول لدى النظام.

كذلك يعزز تسريع النظام لإصدار المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية وإعادة النظر بما كان قائماً من واقعية التكهنات السابقة. وفي هذا الصدد أفادت "صحيفة الوطن" السورية بإحداث مناطق تنظيمية جديدة بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الإدارة المحلية في المحافظات على غرار ما تم في منطقة "خلف الرازي" في دمشق، كذلك حديث معاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة، عن مقترحات لدراسة تنظيم داريا وإدخاله ضمن تنظيم دمشق.

يتوخى النظام من إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية تحقيق أهداف سياسية بالدرجة الأولى، إذ يستهدف تفتيت مراكز ثقل المعارضة في المحافظات التي شهدت حركة احتجاجات واسعة ضده، وكذلك العمل على إيجاد ثقل تمثيلي في أي انتخابات محلية أو تشريعية مستقبلية؛ "مجالس الأقاليم" و"جمعية المناطق"، و"مجلس الشعب" أو "الجمعية التشريعية". بما يحول دون قدرة ممثلي مراكز المعارضة على تمرير مشروعات لا تتوافق مع المركز أو الاعتراض على تلك التي يريدها المركز. هذا بالإضافة إلى استيعاب الضغوط الروسية فيما يتعلق برؤيتها لـ"اللامركزية" الواردة في مقترحها للدستور السوري، والانفتاح على الأوربيين عبر إبداء مرونة في طرح ملف اللامركزية، واستغلاله لحثهم على الانخراط في دعم هذه العملية من بوابة "إعادة الإعمار". هذا علاوةً على استمالة ممثلي الأكراد وقطع الطريق على أي مقترحات أميركية منفردة بهذا الخصوص، عبر التلويح بمنح الأكراد إقليماً إدارياً معترفاً به دستورياً.

إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية وتبني رؤية جديدة لامركزية لإعادة ربط الجغرافية السورية ببعضها، ومعالجة إشكالية علاقة المركز بالأطراف وضمان مصالح وحقوق المجتمعات المحلية بالتكامل مع المركز، مطلب لكل السوريين كما أن هذه العملية ملكهم جميعاً. ومن شأن احتكار هذا الملف من قبل فريق دون آخر وإخضاعه إلى اعتبارات التوظيف السياسي والمحاصصات المصلحية، أن يجرد أي رؤية لامركزية من قيمتها وشرعيتها.

المصدر جريدة المدن الإلكترونية: https://goo.gl/XiB9CR